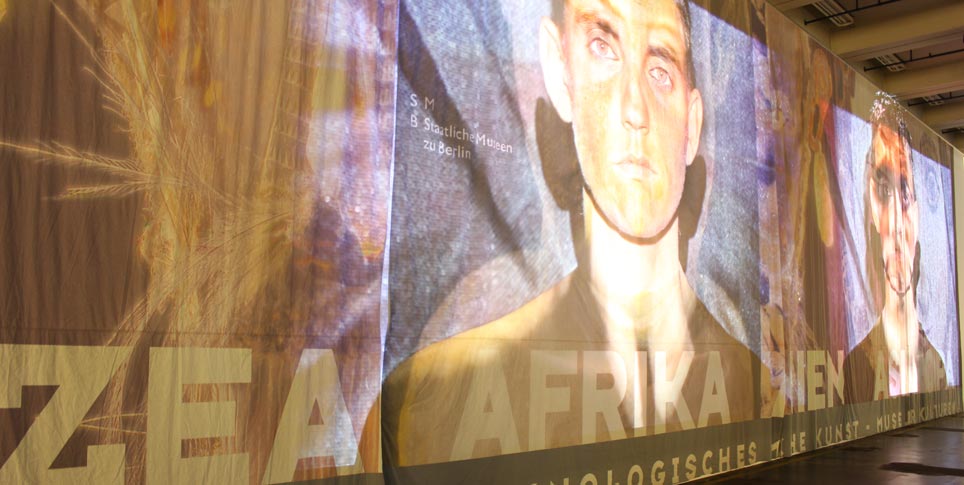

Wie das Projekt „Kollaboratives Museum“ das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst verändert – Macherinnen und Macher eingeschlossen

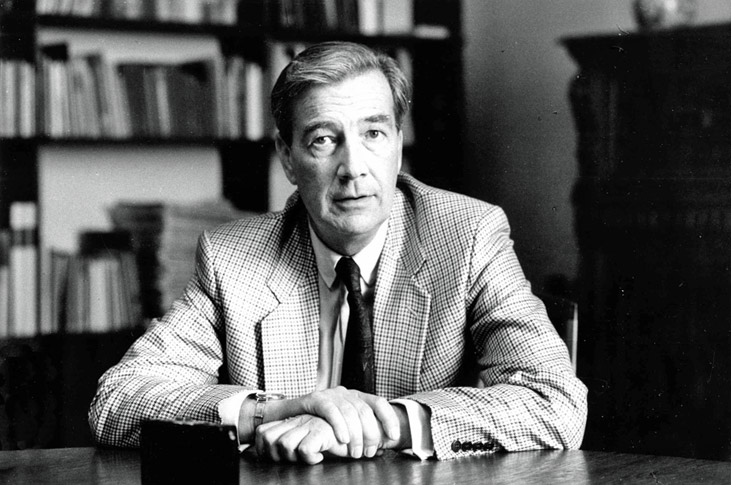

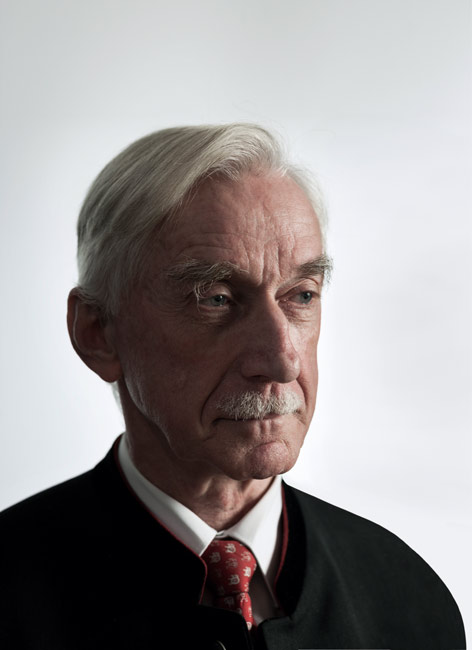

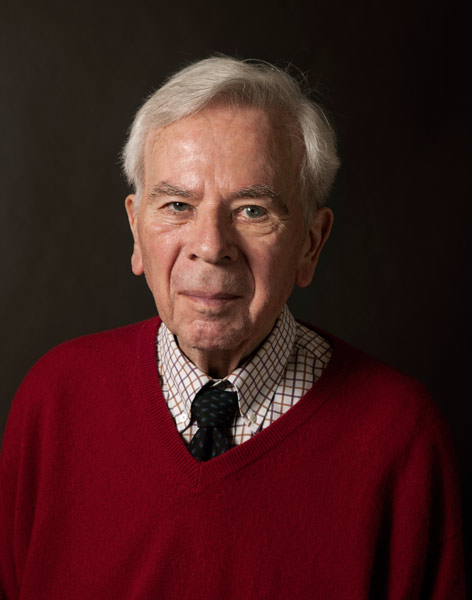

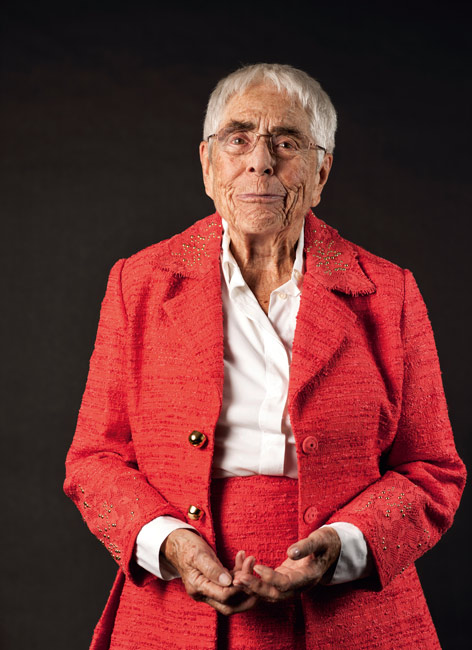

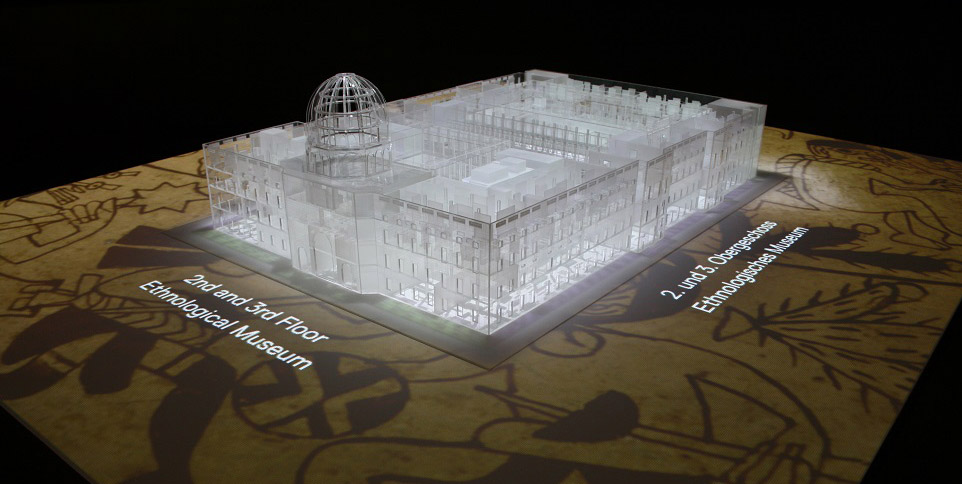

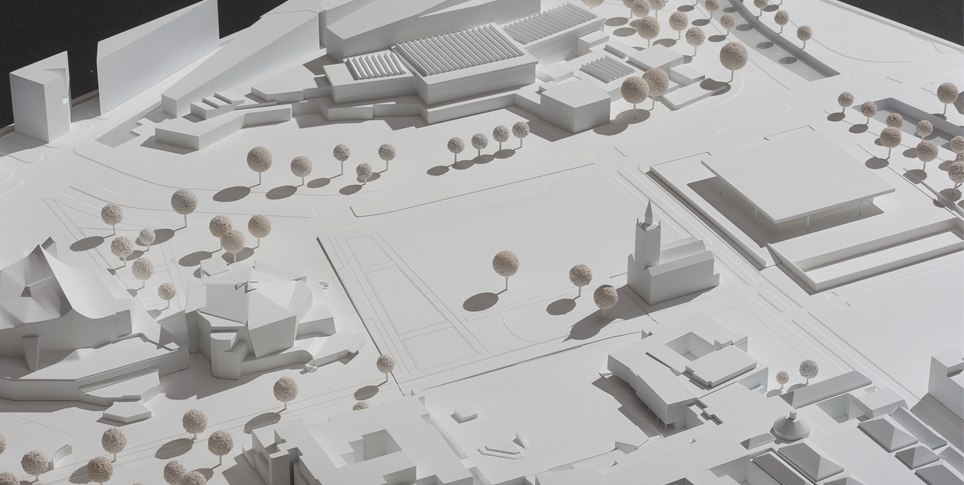

Neue Wege in der transkulturellen Museumsarbeit verspricht das große Projekt „Das Kollaborative Museum“, das noch bis Ende 2025 läuft. Das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst erproben „multiperspektivische Ansätze zur Erforschung der Sammlungen“ und wollen „neue Formate der Zusammenarbeit mit einer internationalen Museums- und Wissenschaftscommunity sowie mit Vertreterinnen und Vertretern der Urhebergesellschaften“ erproben. Fragen an die wissenschaftliche Koordinatorin Anna Szöke und Alexis von Poser, den stellvertretenden Direktor des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst.

Was bitte ist ein „Kollaboratives Museum“?

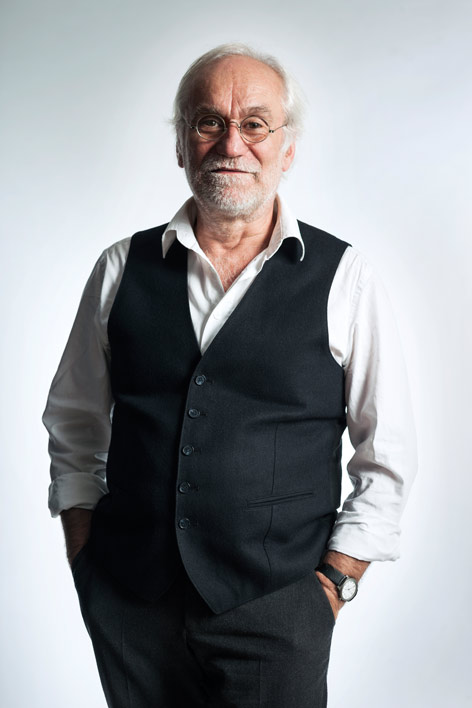

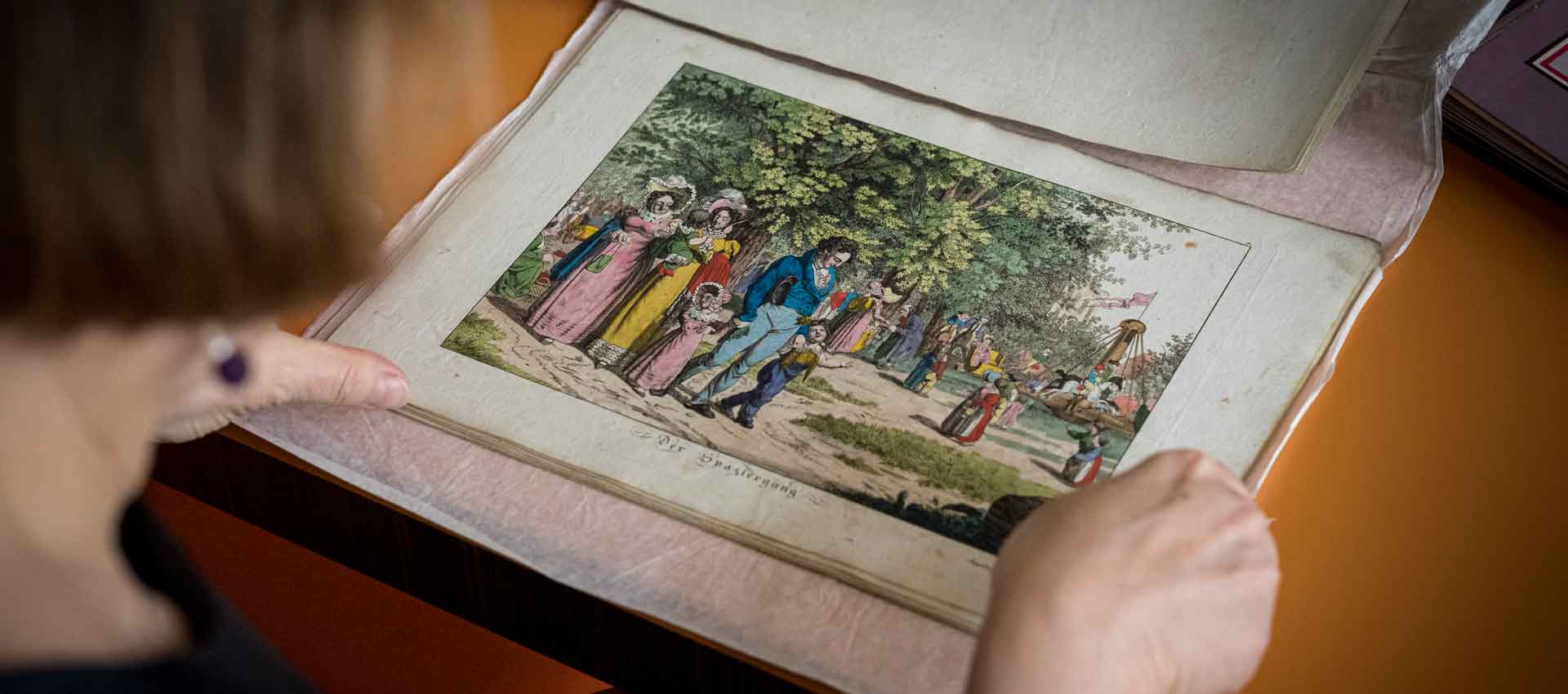

Anna Szöke: Das ‚Kollaborative Museum‘ umfasst derzeit 40 internationale Projekte, hinzu kommen Veranstaltungen und ein Fellowship-Programm mit zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus aller Welt. Natürlich geht es vor allem darum, mit den Sammlungen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst zu arbeiten – aber nicht nur. Die ganze SPK steht im Fokus. Ein Beispiel: Kürzlich hat die Gipsformerei in Zusammenarbeit mit der Restaurierung des Ethnologisch en Museums zwei in Handarbeit angefertigte Abgüsse von Objekten aus der Sammlung des Ethnologischen Museums an das guatemaltekische Museo Comunitarío Yalambojoch übergeben. Die Repliken werden dort künftig indigenes Wissen vermitteln. Eine schöne Zusammenarbeit mit einem kleinen lokalen Verein, der „Associación Awum Te“.

Wie ist es denn überhaupt zu diesem Projekt gekommen?

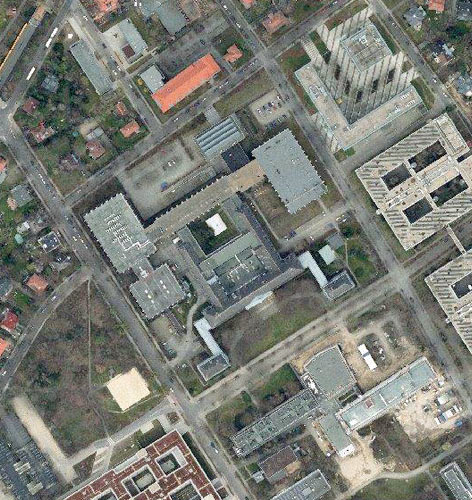

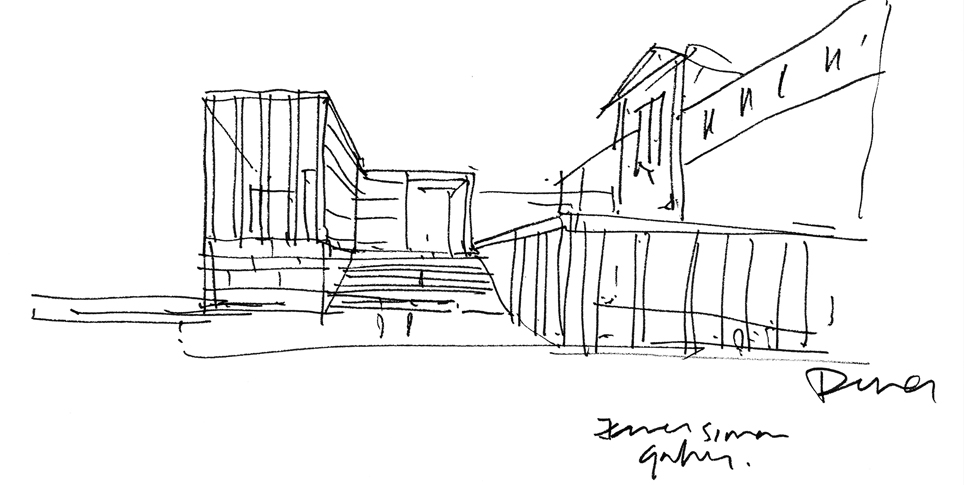

Alexis von Poser: Die Idee entstand eigentlich mit der Eröffnung der Ostspange des Humboldt Forums im September 2022. Nach der Pandemie konnten wir endlich wieder unsere Partnerinnen und Partner einladen, mit denen wir die Ausstellungsbereiche gestaltet hatten. Dabei ergab sich die Möglichkeit, darüber zu diskutieren, wie es denn nun mit der Museumarbeit weitergeht. Es war ganz klar der Wunsch, dass sich unsere Partnerinnen und Partner weiter einbringen wollen. Sie haben auf einen neuen musealen Ansatz für die ethnologischen Sammlungen regelrecht gewartet.

Die Einladung an die Welt bei den Eröffnungsreden war also durchaus ernst gemeint.

von Poser: Absolut! Wir haben die entsprechenden Bereiche der Museen personell verstärkt, weil wir wussten, dass da viel auf uns zukommen wird. Aber alle Kolleginnen und Kollegen, von den Festangestellten bis zu den freien Mitarbeitenden und Fellows im Kollaborativen Museum, sind mit großem Enthusiasmus dabei.

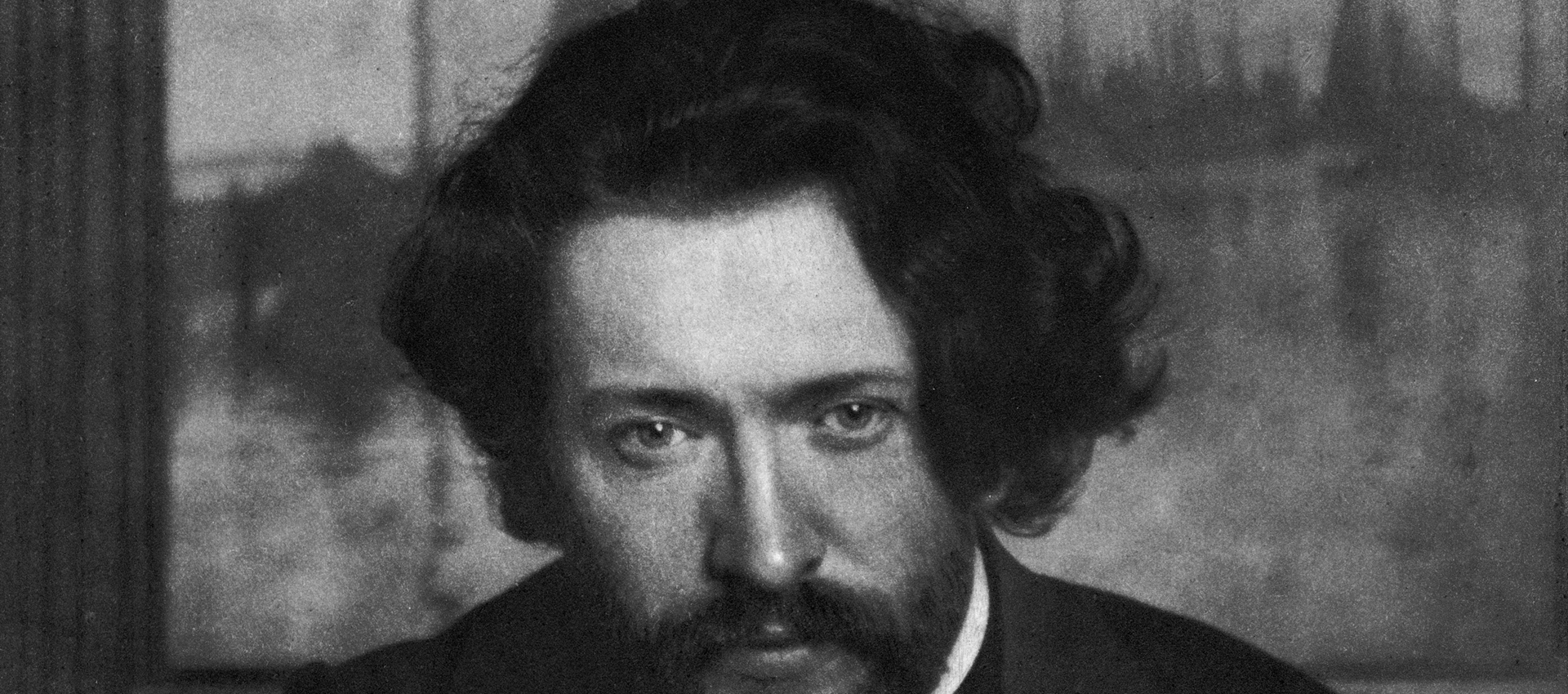

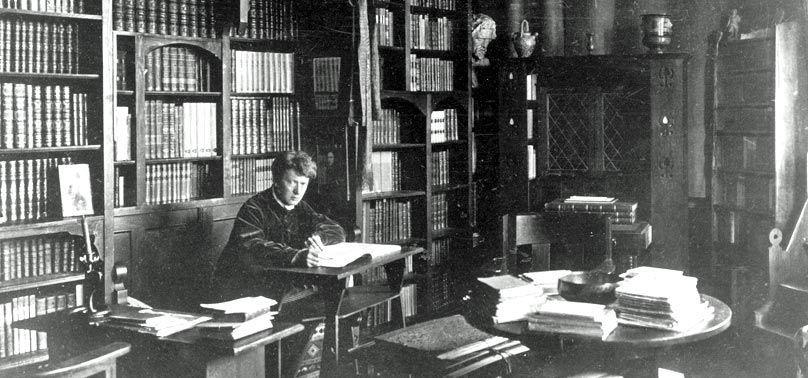

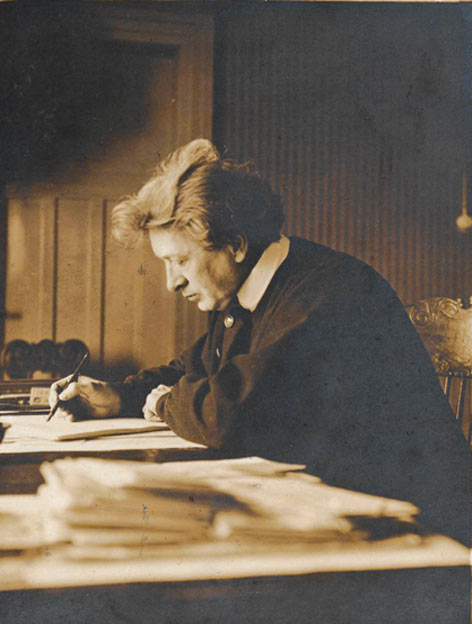

Szöke: Allein die Vielfalt der Themen und Forschungsbereiche ist riesig! Wir hatten zum Beispiel Restauratorinnen aus Mexiko zu Gast, die sich die Sammlung des Altamerikanisten und Sammlers Eduard Seler angesehen haben. Und im Sommer waren mehrere internationale Kolleginnen da, die zwei dauerhafte Vermittlungsformate für das Humboldt Forum konzipieren wollen. Es sind also nicht nur die Kuratorinnen und Kuratoren involviert, sondern alle Disziplinen und Fachbereiche.

von Poser: Das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst haben sich durch das ‚Kollaborative Museum‘ weiterentwickelt. Bereits im Vorfeld wurde eine neue Kuratorinnenstelle für transkulturelle Kooperationen geschaffen, ebenso wie für zeitgenössische Kunst im globalen Kontext und für visuelle Anthropologie. Darüber hinaus sind in der SPK vier dauerhafte Stellen für Provenienzforschung eingerichtet worden, die intensiv die Sammlungen beider Häuser beforschen. Klar, es braucht viel Power, regelmäßig Gäste nach Berlin einzuladen, und gegebenenfalls zukünftig Objekte in regelmäßigen Abständen um die Welt reisen zu lassen. Aber die haben wir!

Das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst haben sich durch das ‚Kollaborative Museum‘ weiterentwickelt.

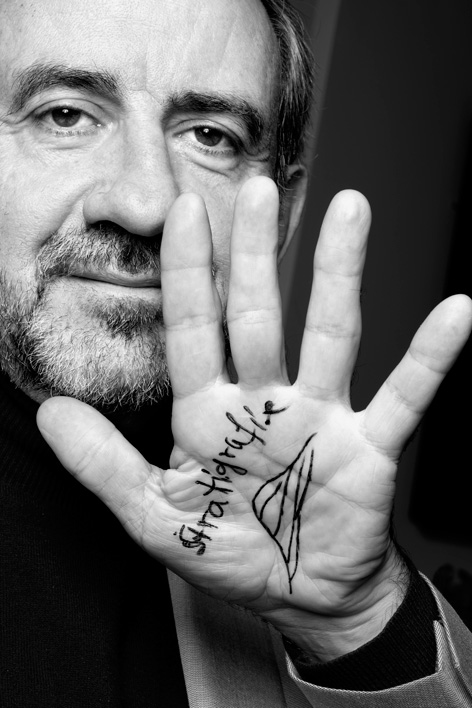

Alexis von Poser

Gibt es für so ein Projekt eigentlich ein internationales Vorbild?

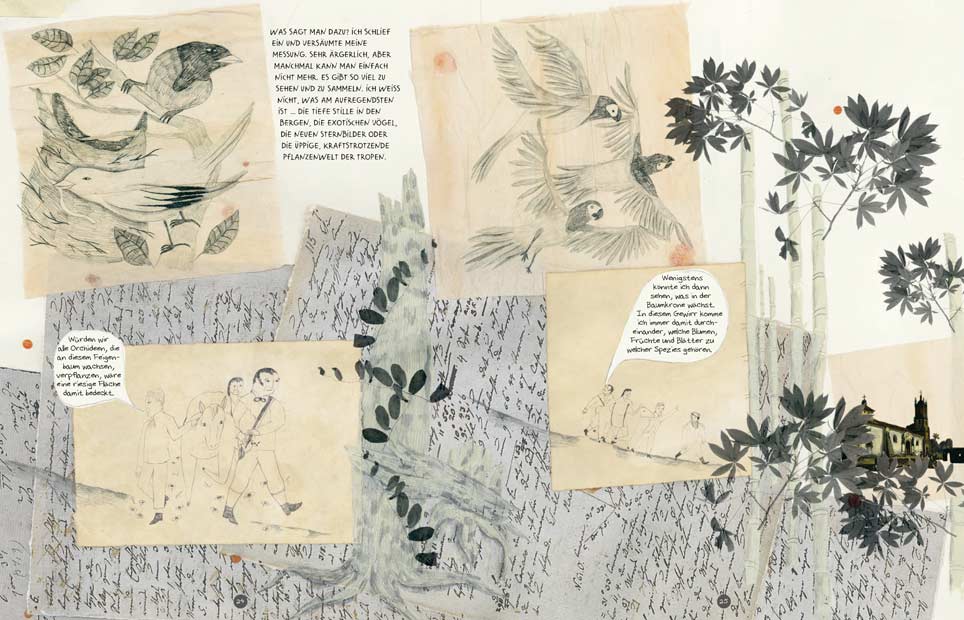

von Poser: Wir sind da sehr weit vorne! Das spiegeln uns auch unserer Partnerinnen und Partner, die ja oft auch mit anderen Institutionen weltweit zusammenarbeiten. Natürlich gibt es kollaborative Arbeit auch in anderen Museen, aber in diesem Maßstab ist es einzigartig. Wenn ein Fotokünstler aus Nepal mit einem Museumsdirektor aus Tansania und einem Fischer aus der Amazonasregion bei uns zusammenkommt und über den Umgang mit Sammlungen von Kulturgütern spricht, ist das schon sehr besonders.

Viele der Fellows und internationalen Gäste haben einen Zugang zu kulturellem Erbe, der ganz anders ist als unser westlicher. Wie reagieren diese Menschen auf das, was sie hier vorfinden?

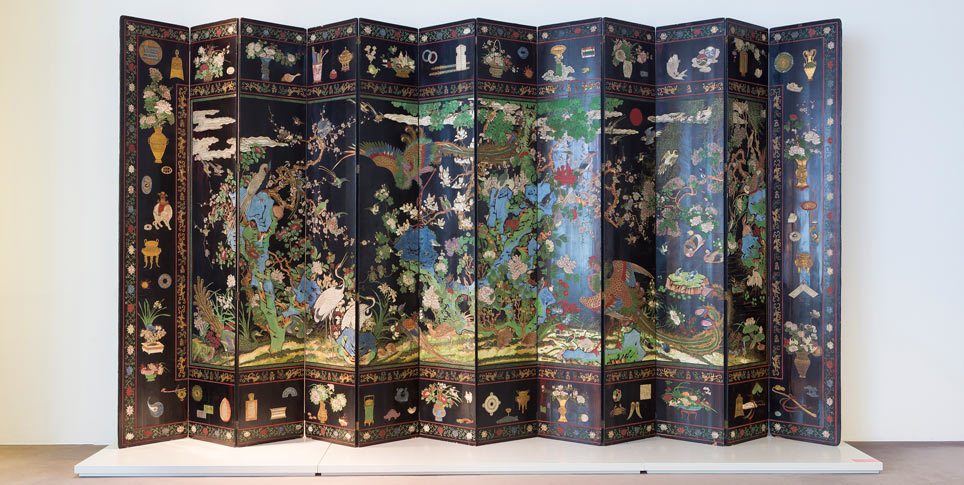

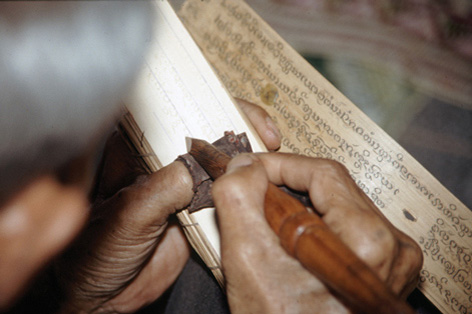

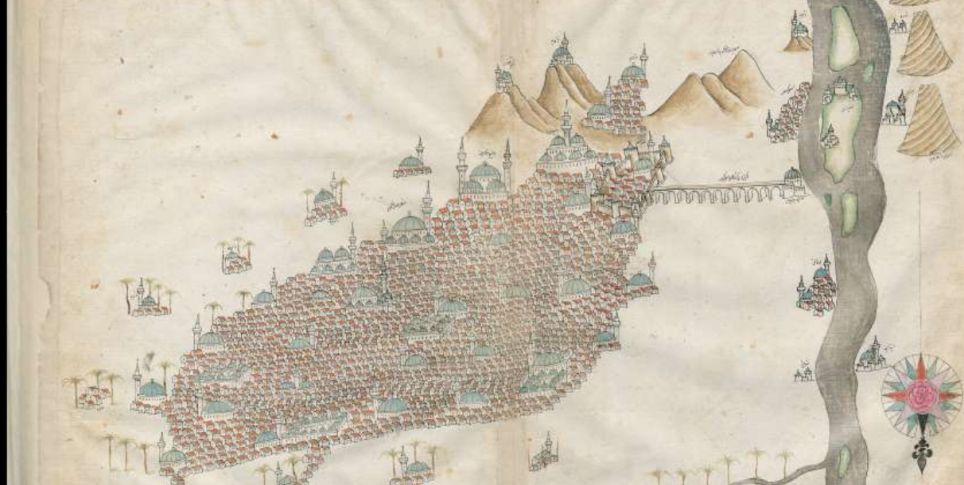

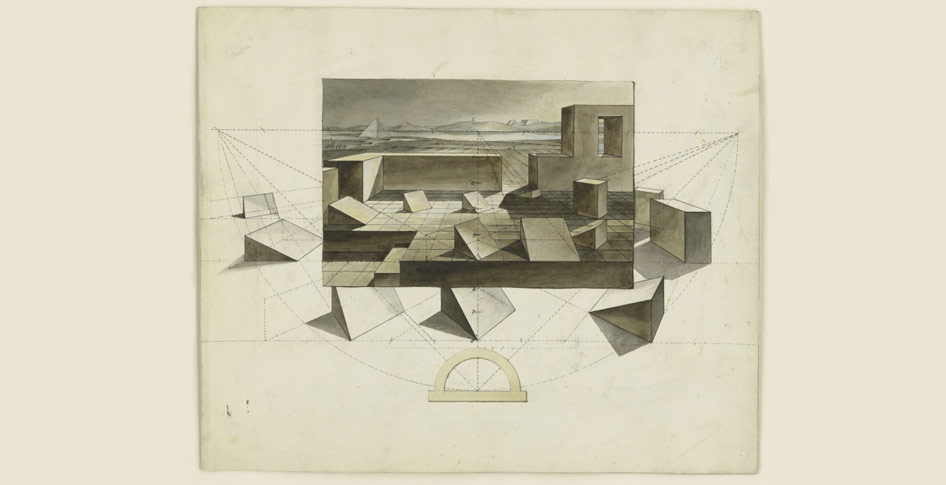

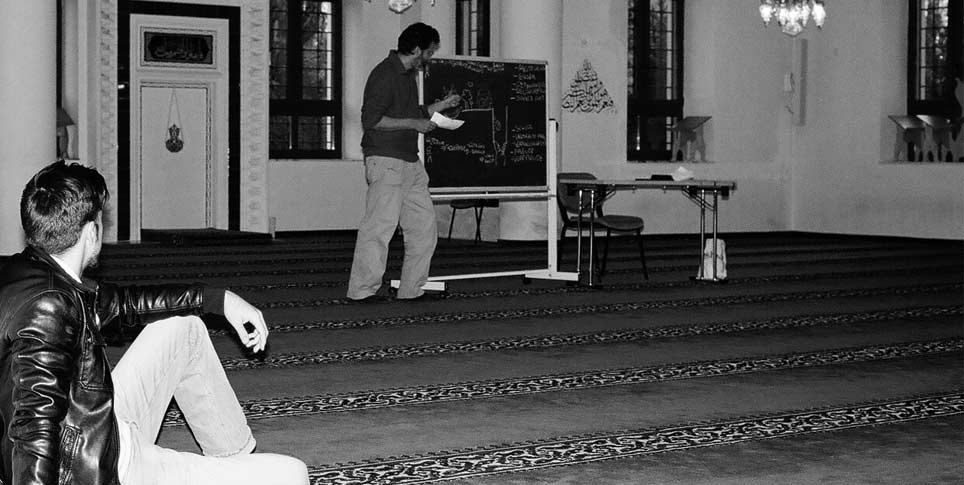

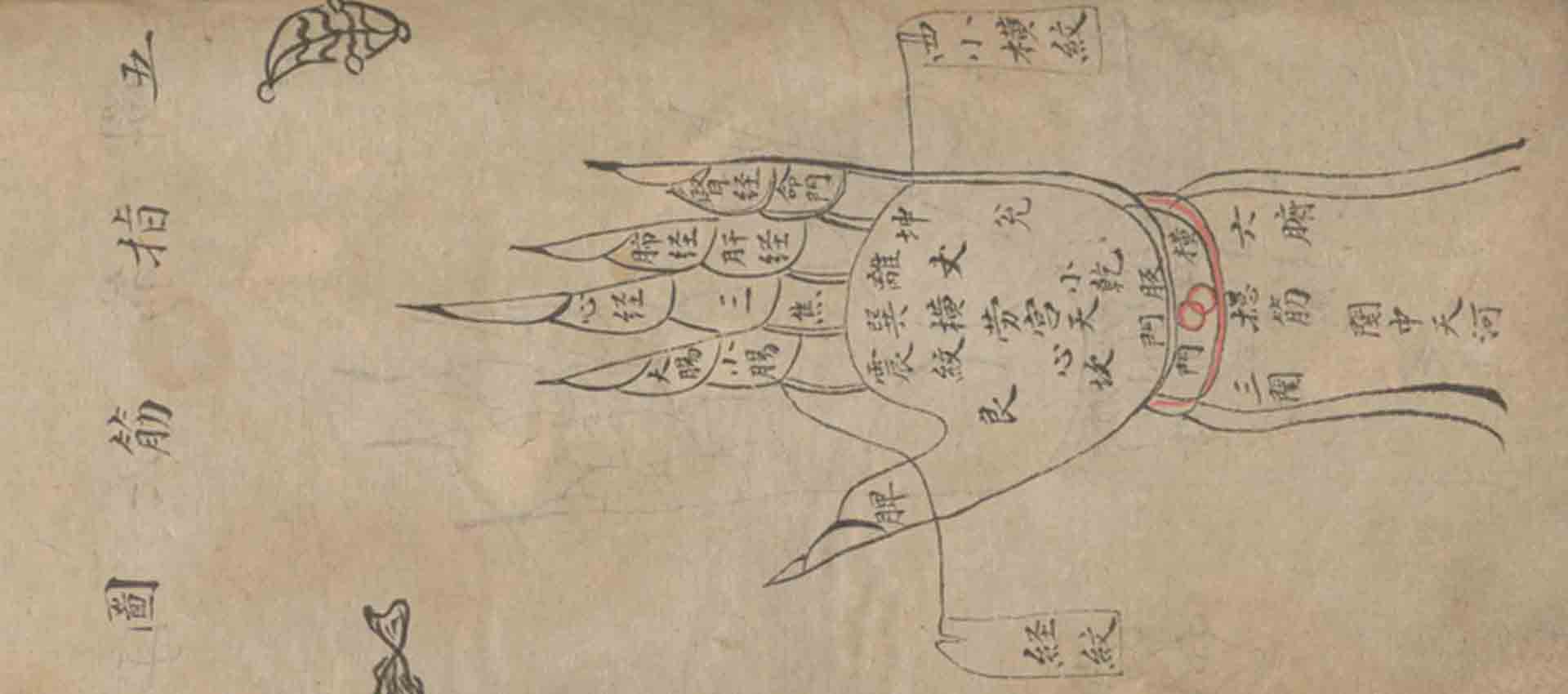

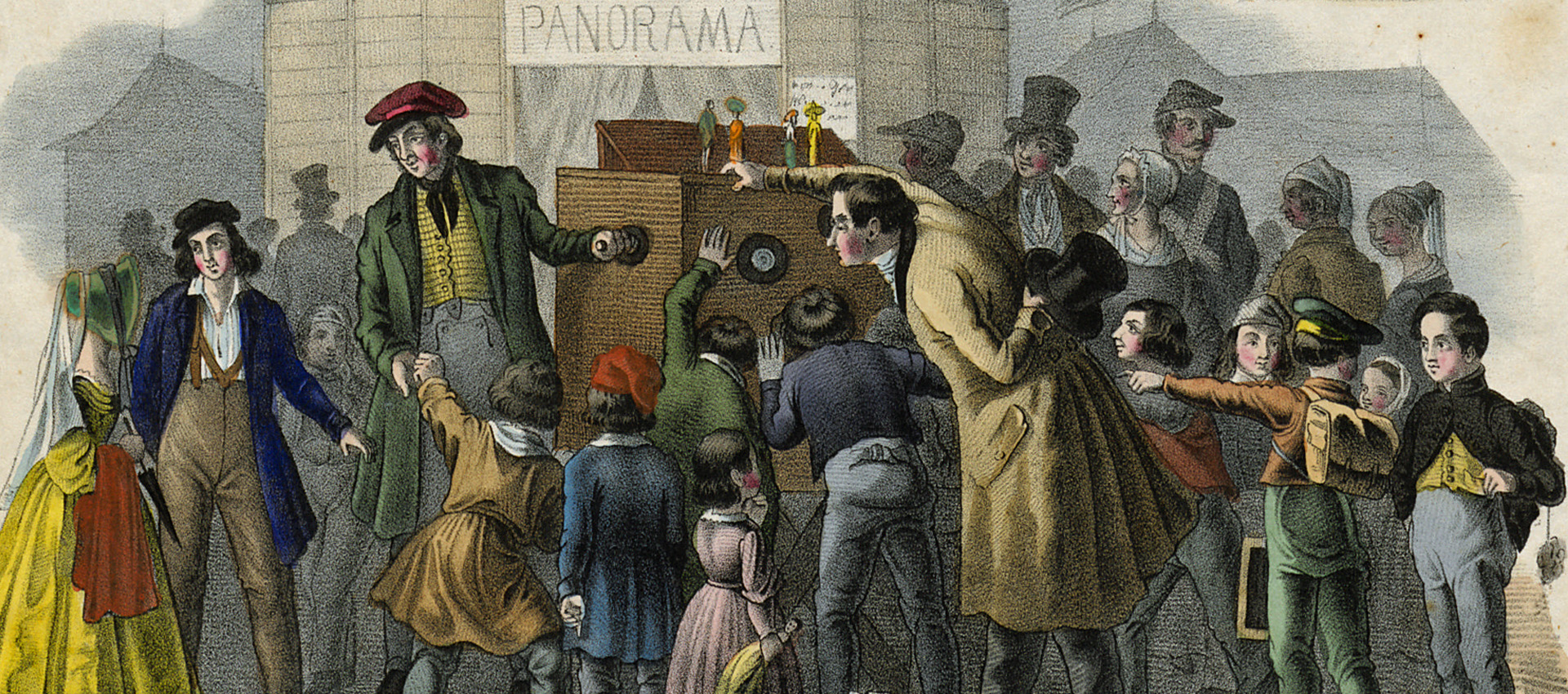

von Poser: Das Museum als Institution wird in vielen Regionen der Welt als europäisches Exportprodukt gesehen, das während der Kolonialzeit unter teils sehr unschönen Bedingungen dorthin kam. Unsere Partnerinnen und Partner sind, je nachdem, woher sie kommen, stärker oder schwächer mit derartigen Institutionen vertraut. Tatsächlich ist der Aspekt des Sammelns und Bewahrens für viele sehr ungewöhnlich. Oft sind die Dinge noch eng mit der heutigen materiellen Kultur einer Region verbunden. Das Wissen zu den Gegenständen ist viel praktischer und alltäglicher und muss nicht gespeichert werden. Dann wirkt ein Museumskonzept natürlich sehr abstrakt. Daneben haben wir aber auch Gäste aus Regionen, wo Museen selbstverständlich sind. Und viele Regionen der Welt haben sich die Institution Museum inzwischen angeeignet und für sich transformiert.

Wie vermitteln Sie, was Sie tun?

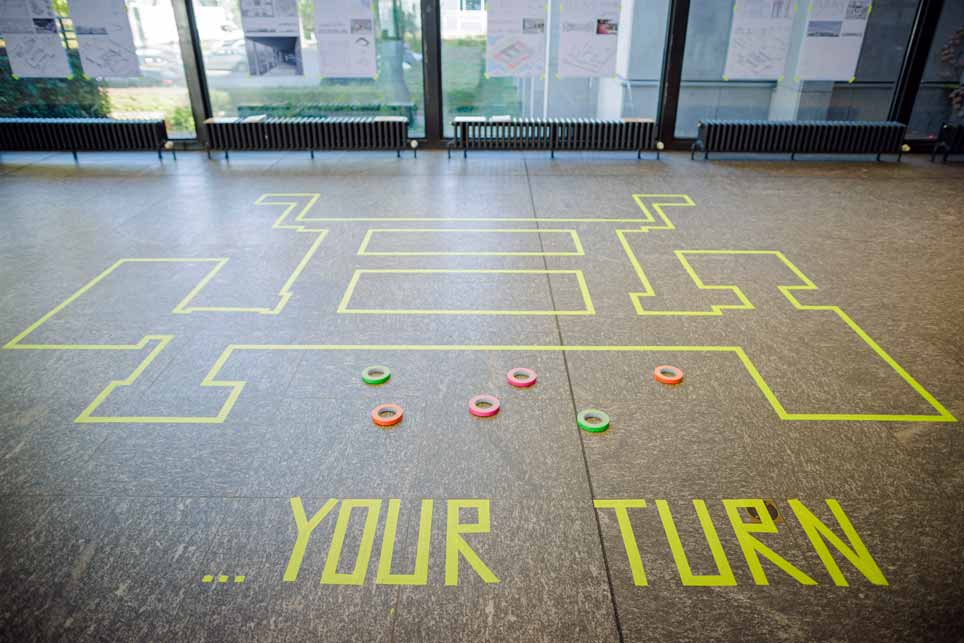

von Poser: Wir wollen zunächst einmal Ausstellungen für das Humboldt Forum erarbeiten, auch wenn sich nicht jedes Projekt dafür eignet. Es können auch andere Formate wie z.B. das Wissensschaufenster im Forschungscampus Dahlem sein. Dort wird ja an den Sammlungen gearbeitet und wir können über die Arbeit informieren. Im besten Falle überarbeiten wir mit neuen Erkenntnissen die Dauerausstellung oder konzipieren Interventionen. Außerdem, das hat Frau Szöke ja bereits erwähnt, können auch immer Veranstaltungen aus den Projekten hervorgehen.

Szöke: Wir haben außerdem unsere Podcastserie „Gegen die Gewohnheit“. Das kommende Jahr wird sicher spannend, denn viele der Projekte, aus denen Ausstellungen hier im Ethnologischen Museum hervorgehen werden, sind jetzt in der finalen Planung. Einige Fellows, die daran mitarbeiten, kommen noch am Ende des Jahres zu uns.

Wir lernen mit den Partnerinnen und Partnern, was für das kollaborative Zusammenarbeiten nötig ist

Anna Szöke

Wenn man das Humboldt Forum jetzt noch mal neu eröffnen könnte, würde es nach den Erfahrungen, die Sie jetzt bei diesem Projekt gemacht haben, anders aussehen?

von Poser: Ganz sicher! Das Humboldt Forum kann doch nur erfolgreich sein, wenn es stets in Bewegung bleibt, neue Wege sucht und geht. Selbstverständlich sehen wir heute vieles anders und würden die Ausstellungsplanung und -formate auf Basis unserer Erfahrungen in der kollaborativen Arbeit an vielen Stellen anders machen. Aber das passiert tatsächlich auch, denn wir überarbeiten die Ausstellungen kontinuierlich und aktualisieren sie mit unseren internationalen Partnerinnen und Partnern.

Was nehmen denn die Partnerinnen und Partner in ihre Heimatländer mit? Wie werden die Ergebnisse in Mexiko, Kenia oder Alaska antizipiert?

Szöke: Kenia ist ein gutes Stichwort, da haben wir ein relativ großes Projekt und sind gerade in Vorbereitung von mehreren Workshops und einer Ausstellung vor Ort. Das wird man bald auch im Humboldt Forum sehen.

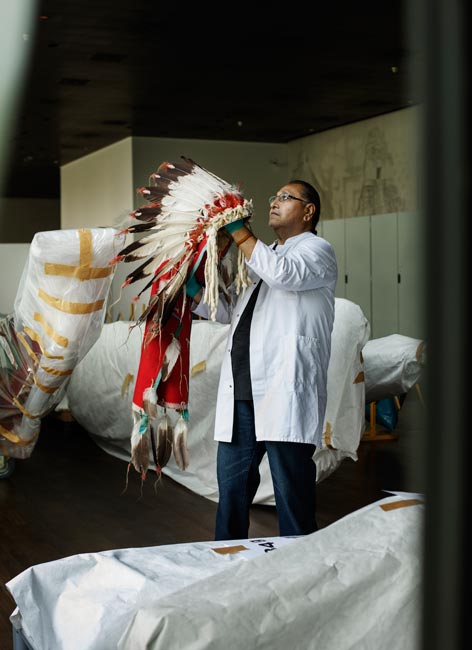

von Poser: Es werden ganz unterschiedliche Dinge mitgenommen. Die einen interessieren sich für Digitalisate, andere für Informationen zu den Sammlungen, wieder andere wollen Partnerschaften und dauerhafte Beziehungen. Und natürlich geht es auch um die Rückführung von Objekten.

Das Kollaborative Museum soll auch zu einer neuen Museumspraxis führen und sich von der eurozentrischen Sichtweise emanzipieren. Glauben Sie daran, dass das Projekt und mögliche Folgeprojekte wirklich die Kraft haben, fundamental etwas zu verändern?

von Poser: Ja, das glaube ich. Denn inzwischen legt auch die Gesellschaft andere Ansprüche an unsere Arbeit an. Ich bin davon überzeugt, dass wir neu denken müssen. Besucherinnen und Besucher werden von Ausstellungen künftig erwarten, dass sie mehrere Perspektiven beinhalten und nicht mehr nur aus einer einzigen Deutungshoheit heraus konzipiert sind.

Szöke: Gleichzeitig lernen wir mit den Partnerinnen und Partnern, was für dieses kollaborative Zusammenarbeiten nötig ist. Da gibt es ganz konkrete Vorschläge, die bereits in den Reformprozess der SPK eingeflossen sind.

Welche Vorschläge waren das?

Szöke: Es geht letztlich um das Zusammenarbeiten auf Augenhöhe. Und wenn unsere Partnerinnen und Partner obendrein noch klarmachen, wie Bürokratie abgebaut und Kooperationen vereinfacht werden können, ist es doch gut für die ganze SPK.

Das Kollaborative Museum verlangt sicher viel Vertrauen und Offenheit. Was mussten Sie einbringen und wie haben Sie sich durch dieses Projekt verändert?

Szöke: Es ist sehr wichtig, Safe Spaces zu kreieren, institutionell aber auch in der persönlichen Zusammenarbeit. Das wird auch erwartet und ist die Basis für eine langfristigen, fruchtbare Zusammenarbeit. Ich habe hier ganz viel Ruhe und Geduld gelernt. Wir verfolgen ein großes Ziel. Das ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf, bei dem wir stetig an den musealen Grenzen rütteln müssen.

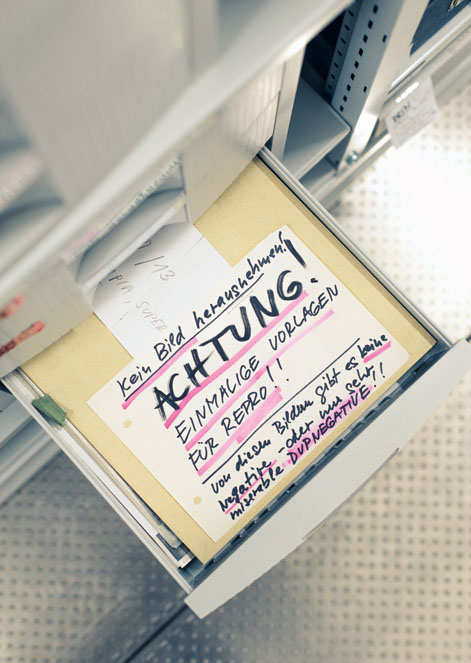

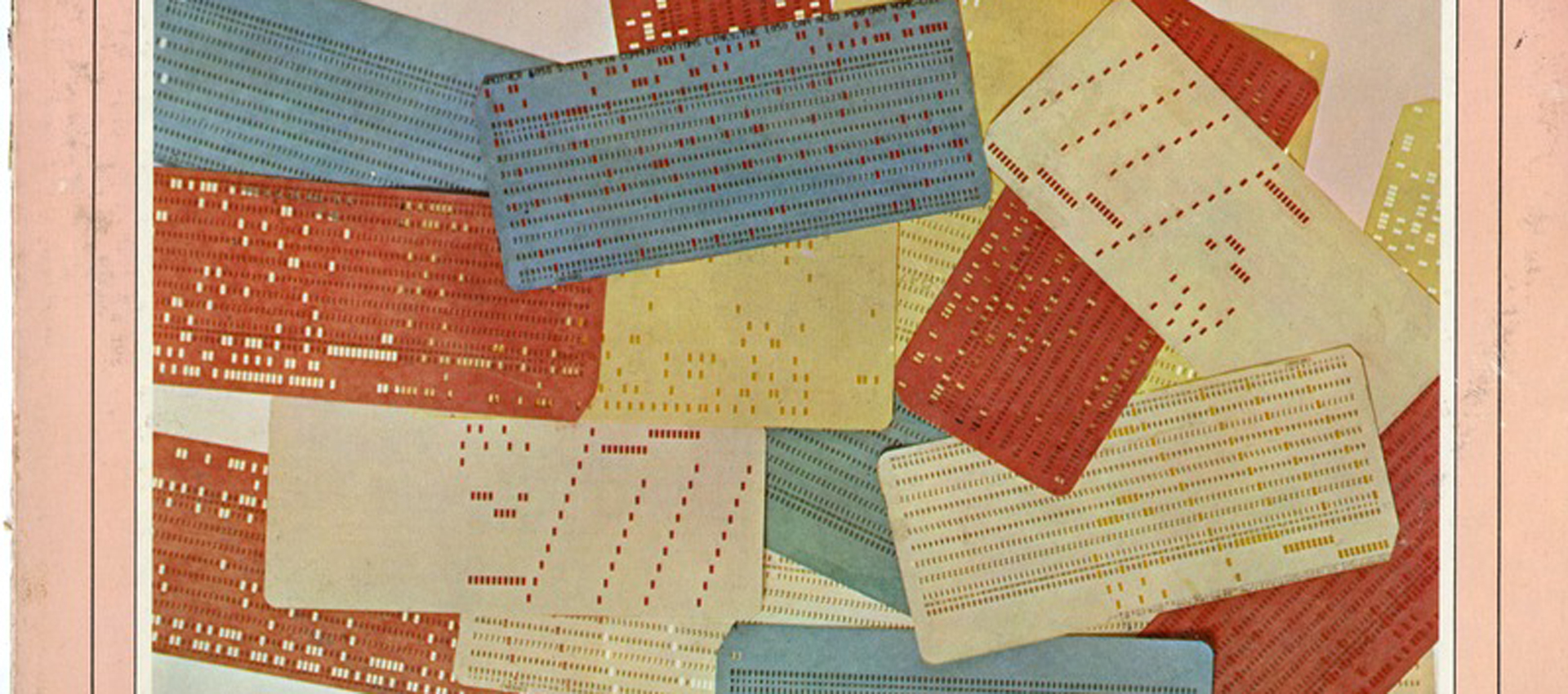

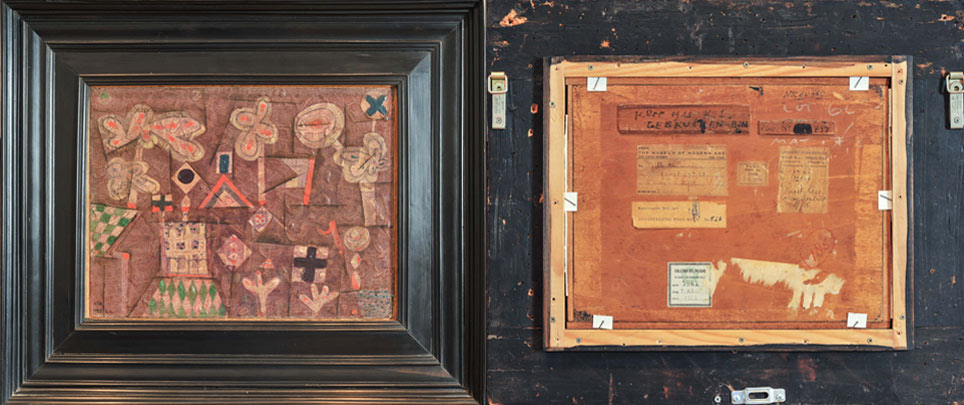

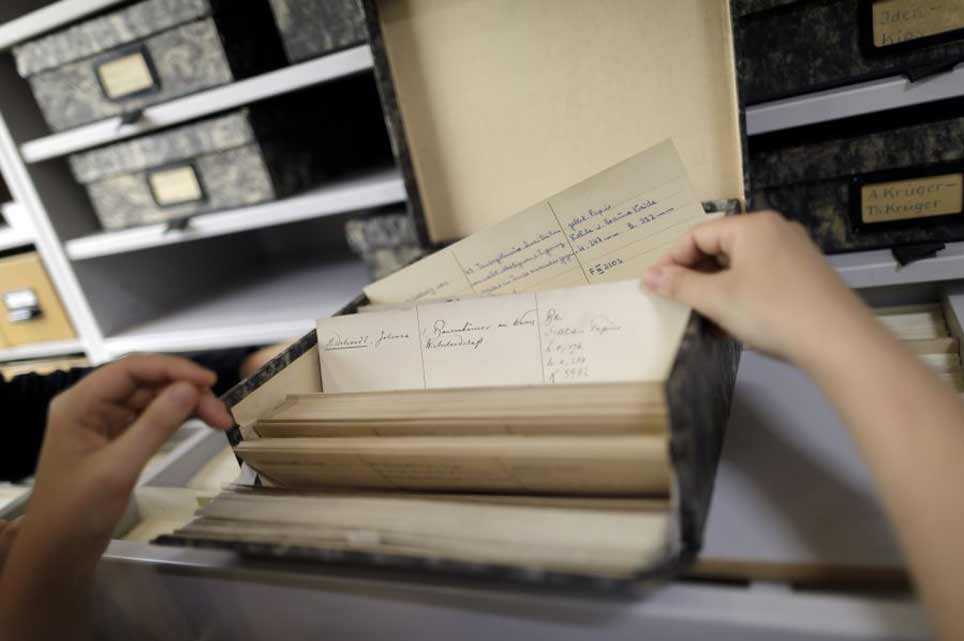

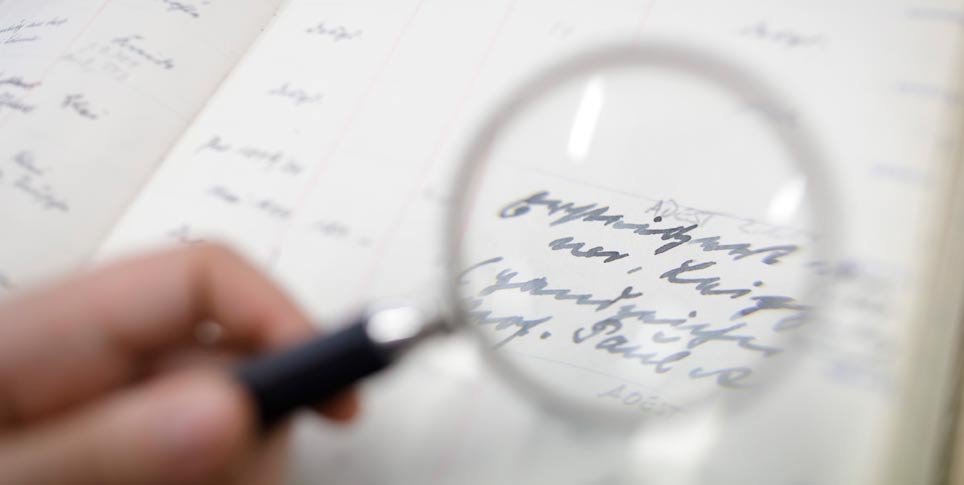

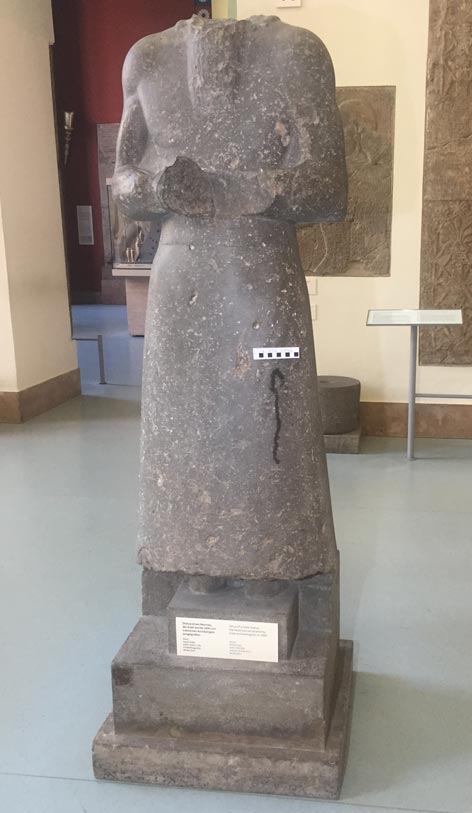

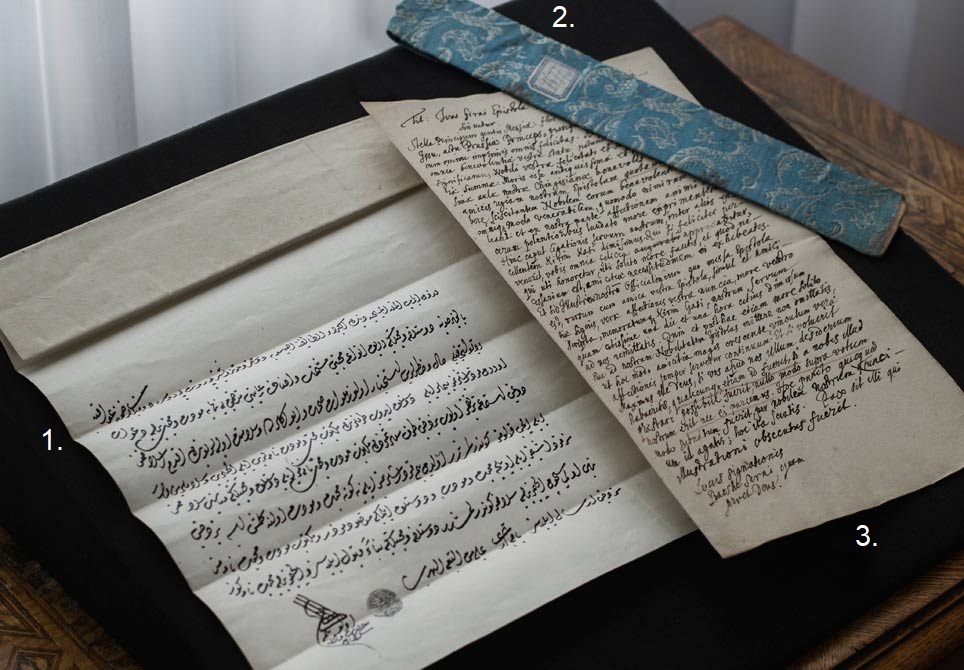

von Poser: Für mich war das absolute Bekenntnis zur Transparenz der Sammlungen sehr wichtig. Wir haben von vornherein alles offengelegt: Was haben wir, wo und wie ist es erworben worden, wo sind vielleicht noch Wissenslücken? Zudem sind inzwischen sehr viele Objekte digital erfasst, zusammen mit den kompletten Erwerbsakten von 1830 bis 1947. Uns ist klar, worauf wir uns damit einstellen müssen – es kann ja eine Flut von Anfragen folgen. Aber diese Transparenz ist die Basis für unsere Kooperationen. Und für mich persönlich war sehr wichtig, dass in dieser Zusammenarbeit eine große Verbindlichkeit verlangt wird. Man wird in die Verantwortung genommen und muss bereit sein, deutlich zu machen: Ich will Teil einer Institution sein, die einen guten Weg geht.

Gibt es denn auch Konflikte?

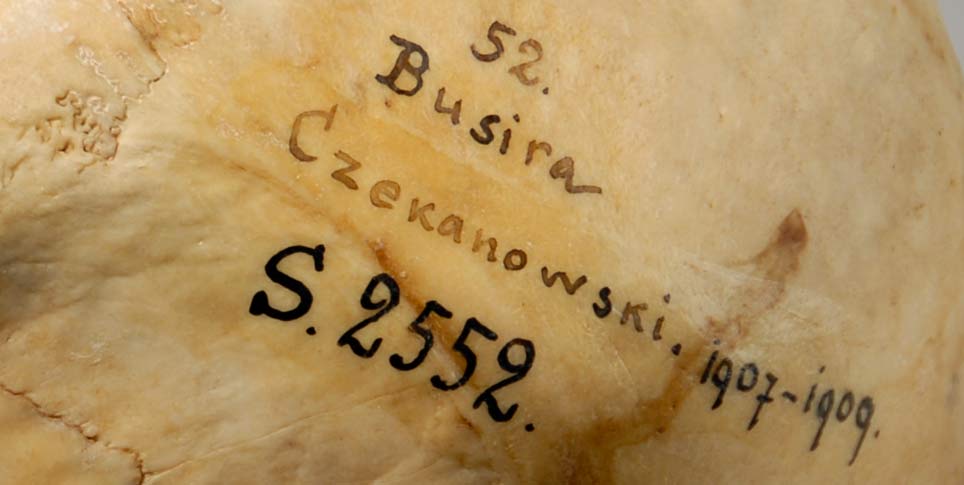

von Poser: Klar! Es sind hochemotionale Momente, wenn Gäste zu uns kommen und die Sammlungen sehen. Ein Problem ist z.B., dass die Sammlungen über Jahrzehnte mit Insektiziden behandelt wurden und deswegen nicht uneingeschränkt zugänglich sind. Wir versuchen natürlich, die Objekte zu reinigen und dadurch für die Zusammenarbeit verfügbar zu machen, aber es ist nicht einfach. Wir möchten aber auch damit absolut transparent umgehen, denn wir sind verantwortlich für den Zustand der Objekte, solange sie bei uns sind. Wir versuchen immer, mit den Partnerinnen und Partnern den bestmöglichen Weg zu finden, um gleichzeitig deren Wünschen und unserem Auftrag gerecht zu werden, die Sammlungen zu bewahren.