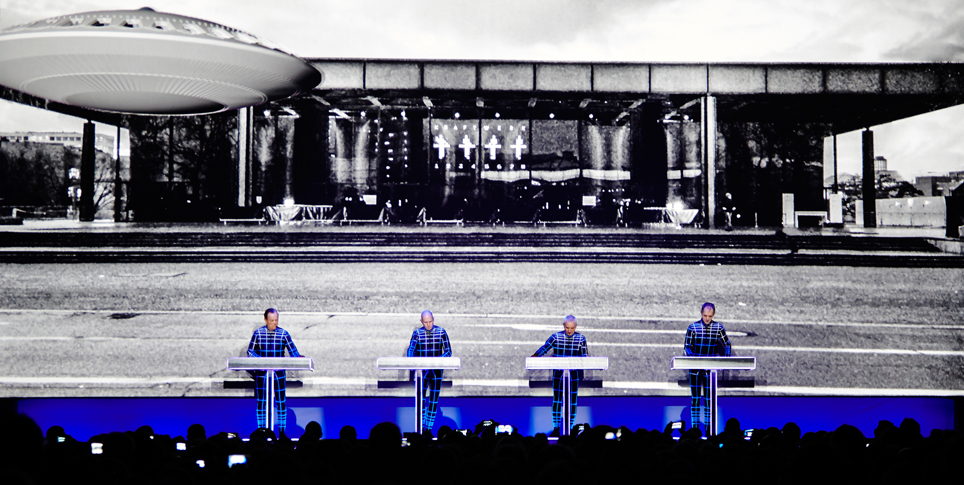

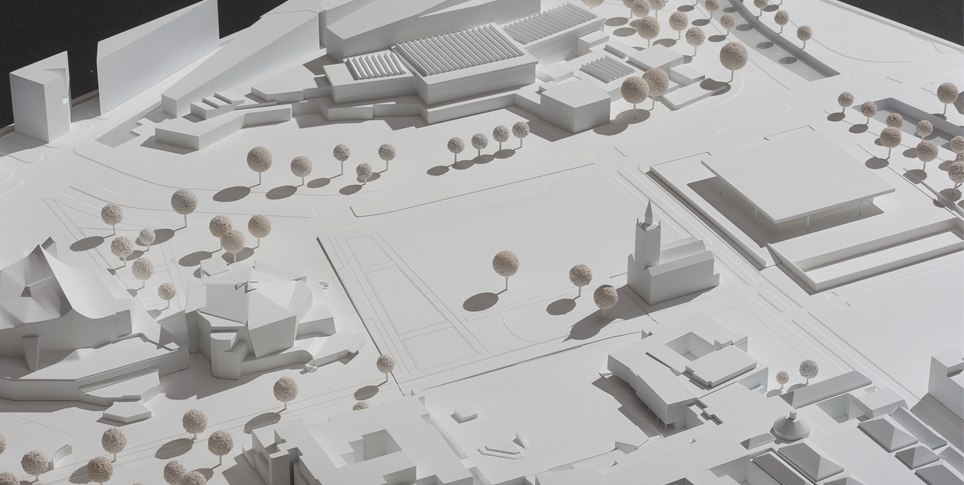

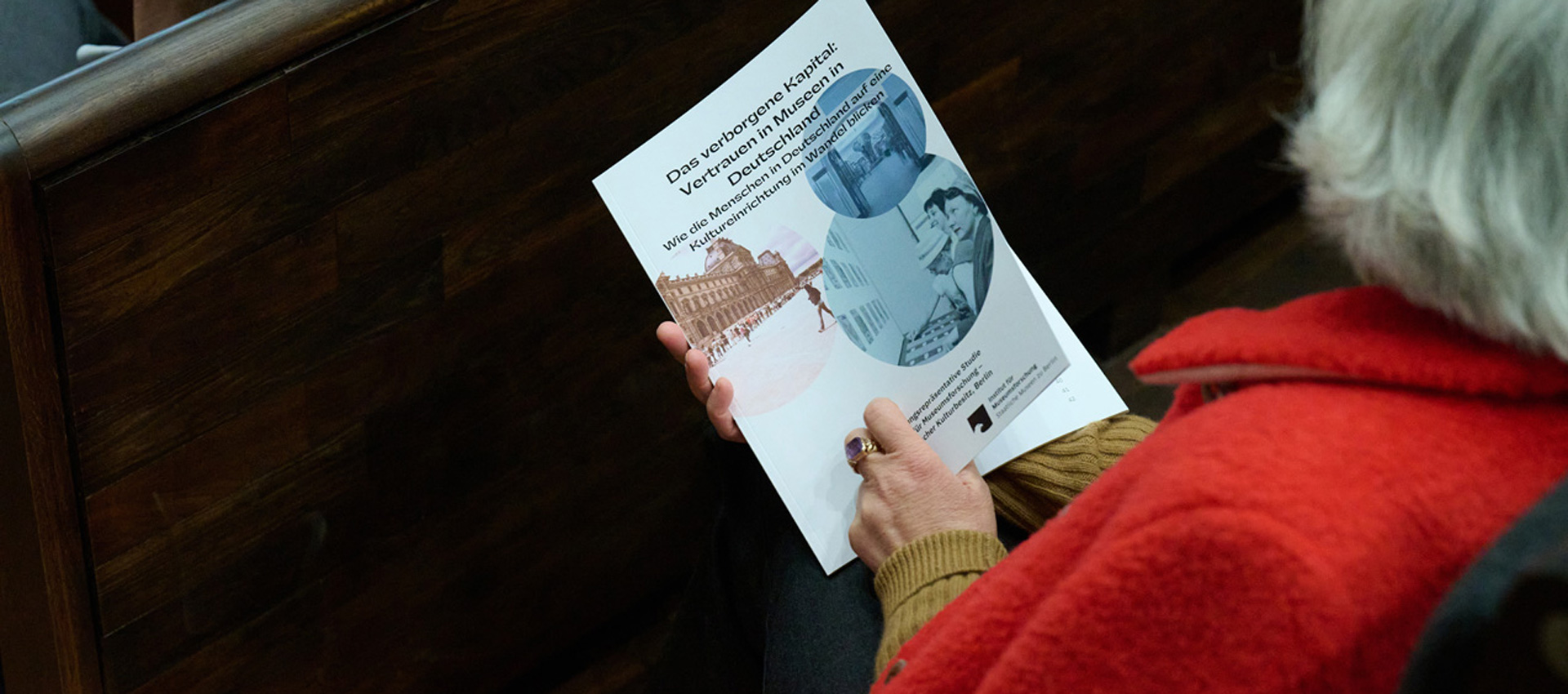

Die Museen spielten bei den Planungen für Dahlem immer eine zentrale Rolle. Hier sollte ein Kulturforum entstehen – vieles blieb Modell

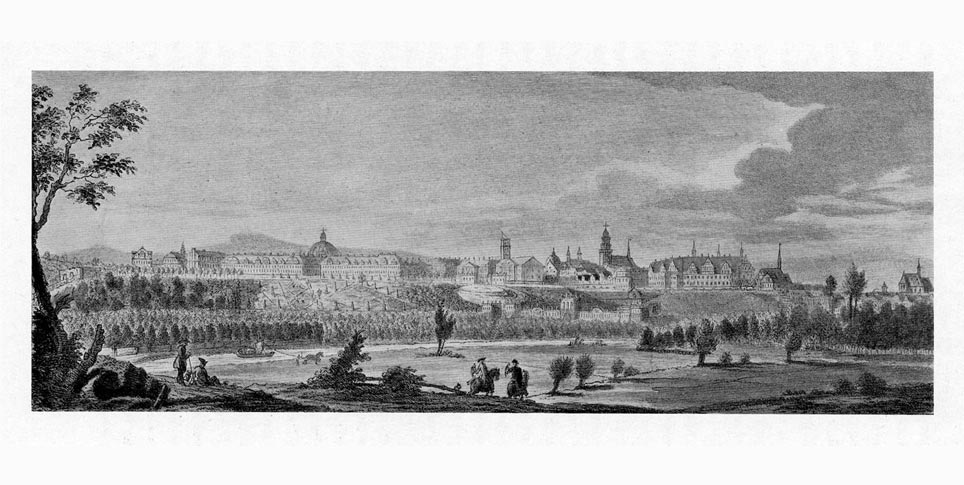

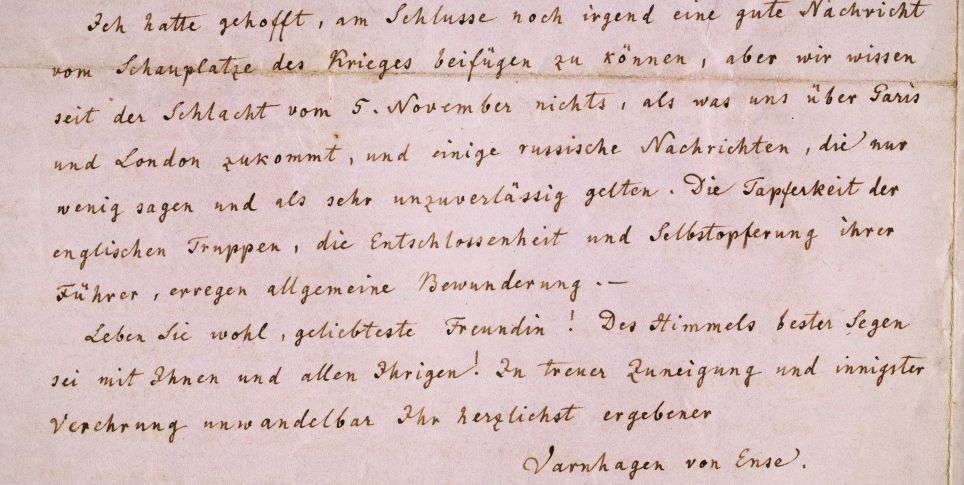

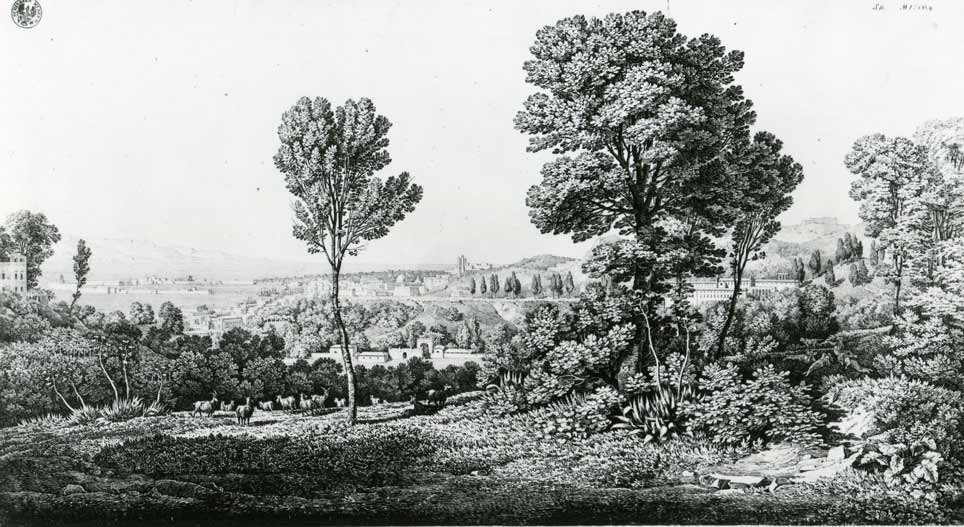

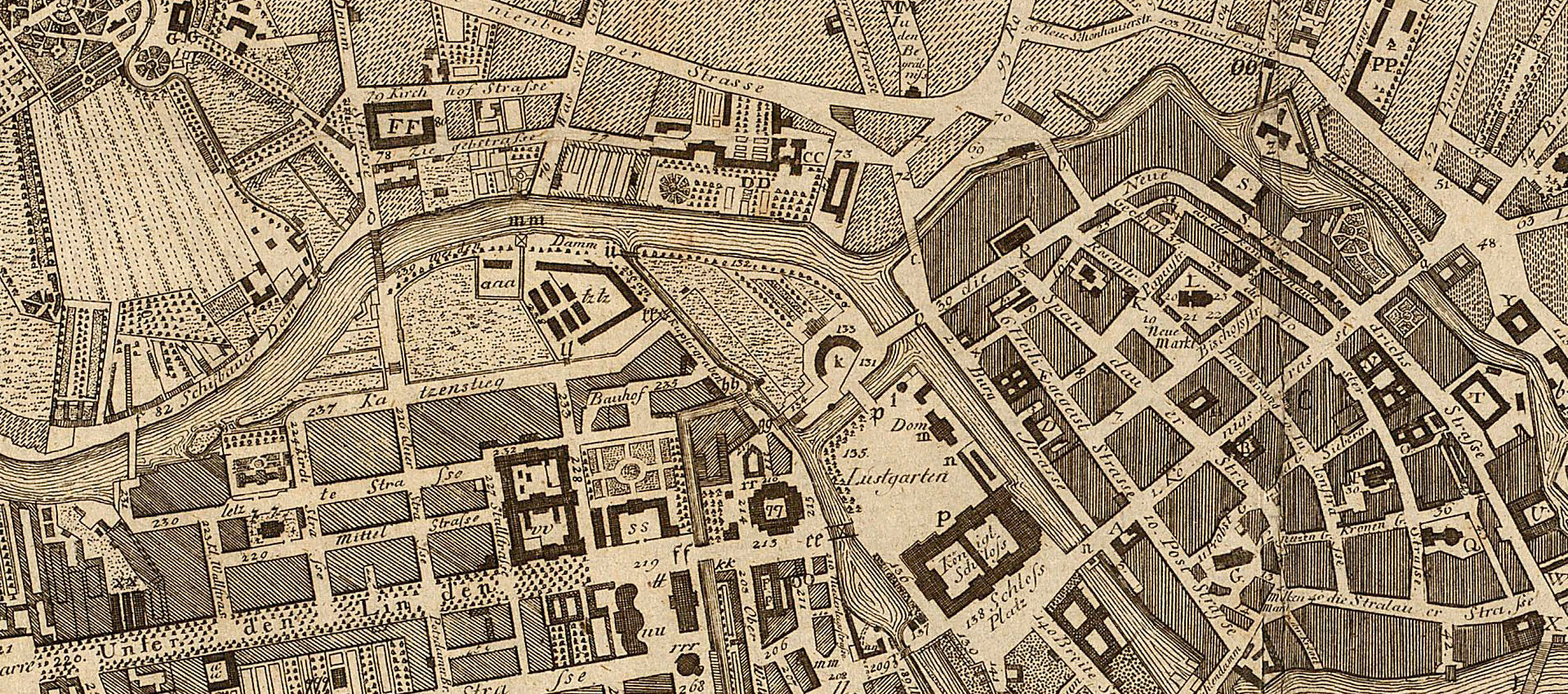

Aktuell wird viel über das Kulturforum zwischen Neuer Nationalgalerie und Philharmonie diskutiert. Kaum jemand weiß, dass auch in Dahlem bereits zweimal ein Kulturforum angelegt werden sollte – woraus zweimal nichts wurde. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts und rund 50 Jahre später. Im Jahr 1841 wollte der Bildungspolitiker Friedrich Althoff, wie schon in diesem Magazin beschrieben, Dahlem als Standort für Bildung, Wissenschaft und Forschung entwickeln. Er folgte damit Vorbildern wie Oxford, Cambridge oder der Columbia University, die gerade aus der engen Innenstadt New Yorks an den Hudson River umgezogen war. 1907 wird der Botanische Garten nach Dahlem verlegt, rasch folgen Neubauten, in die bald auch die königlichen Museen integriert werden sollen.

Große Ideen, wenig Geld

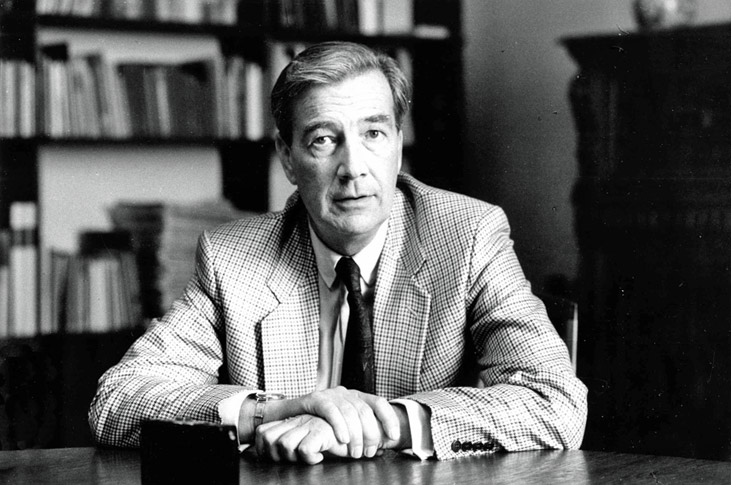

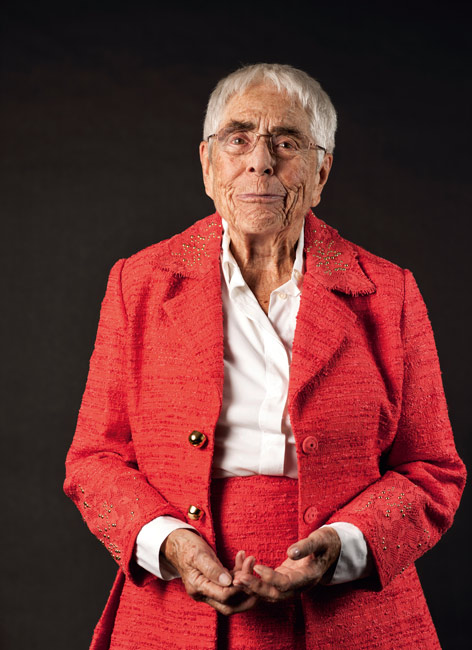

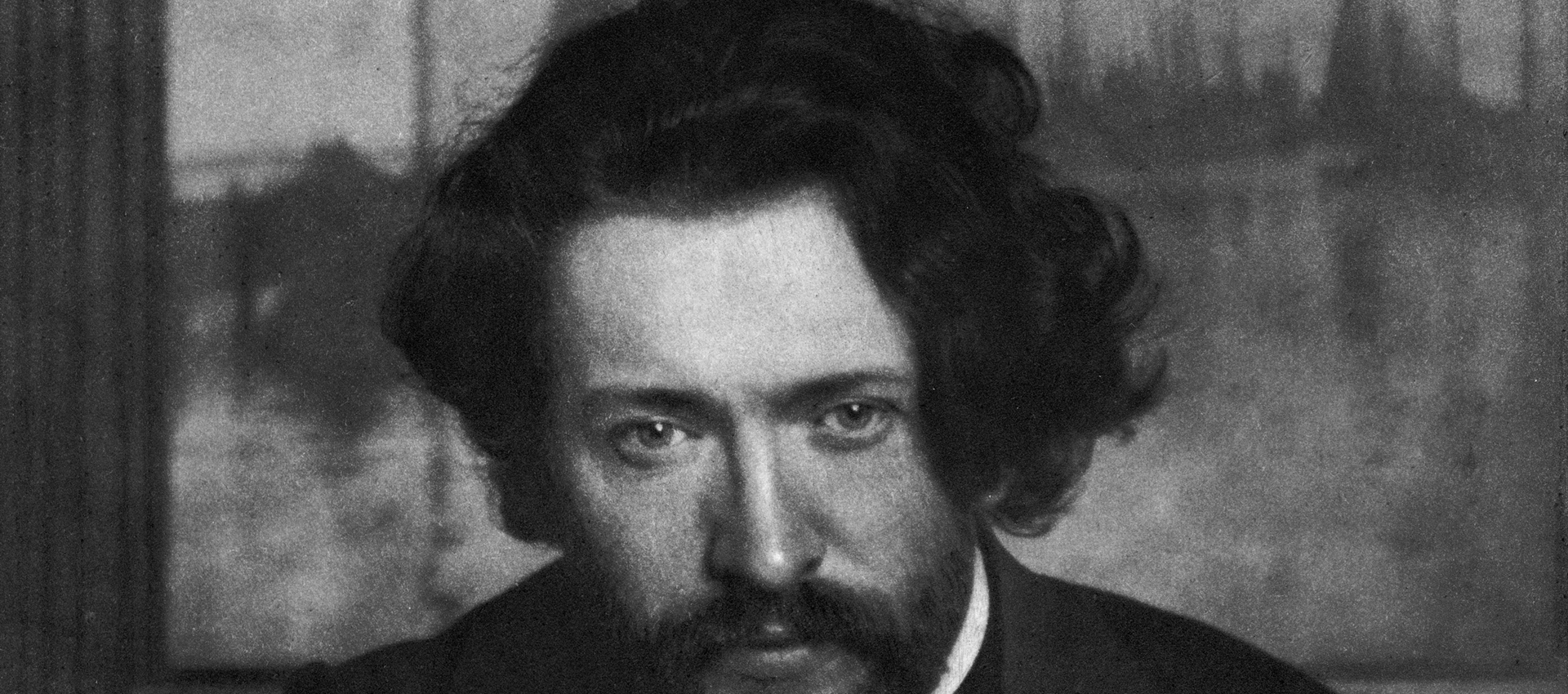

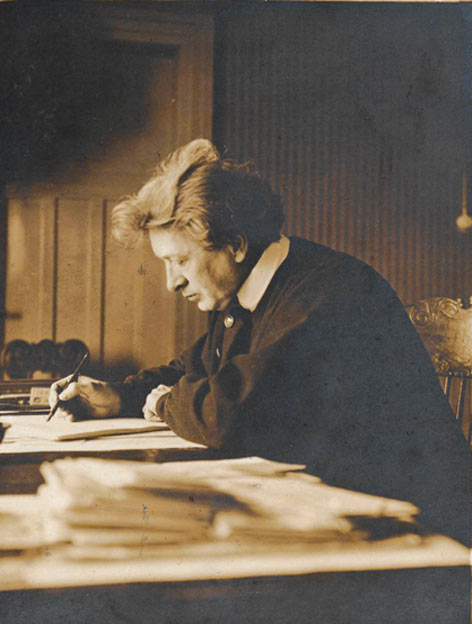

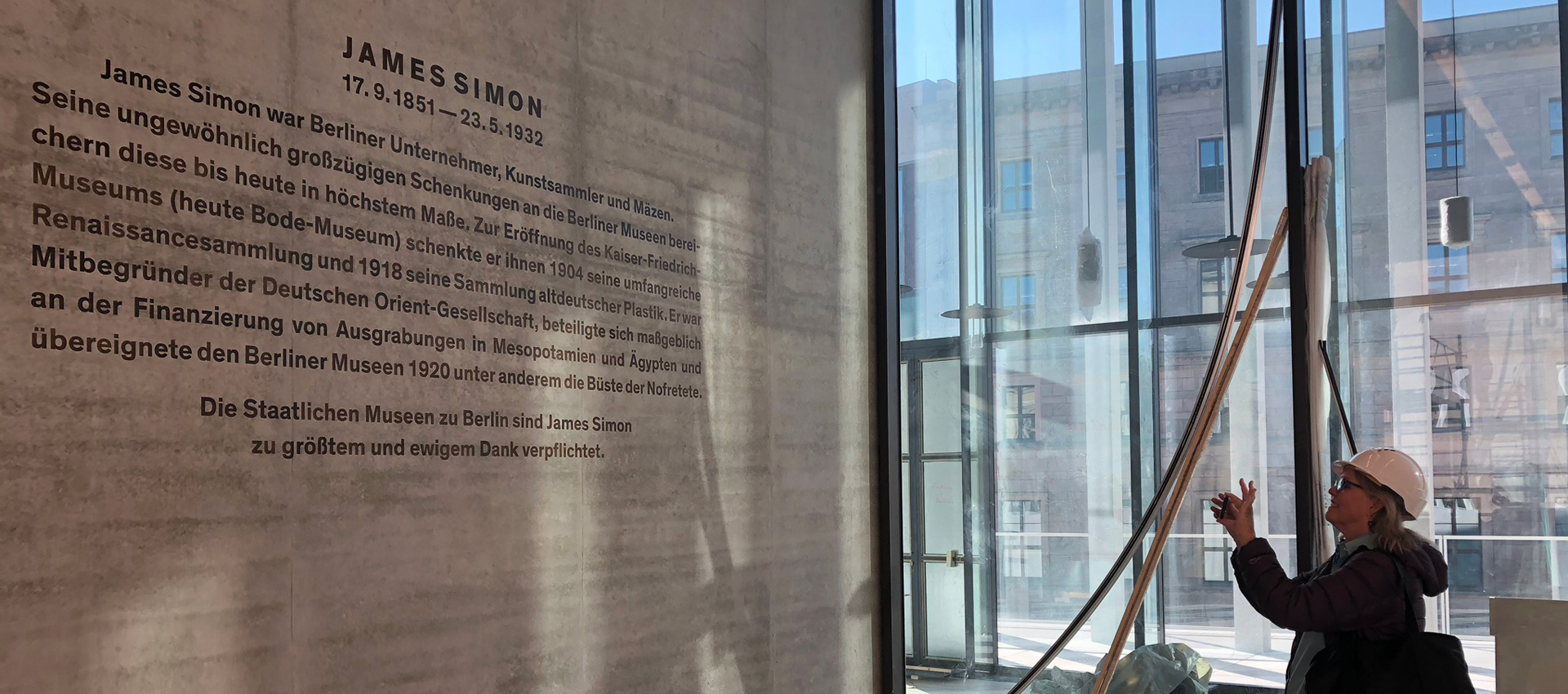

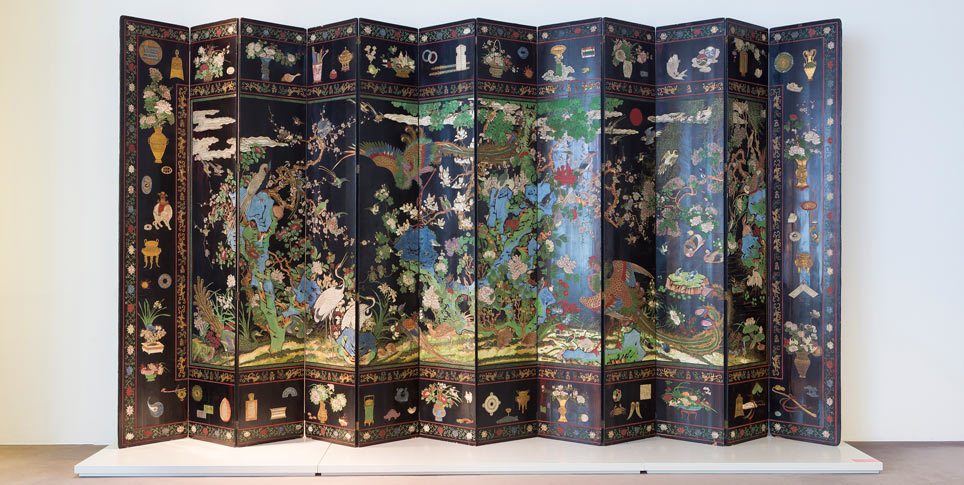

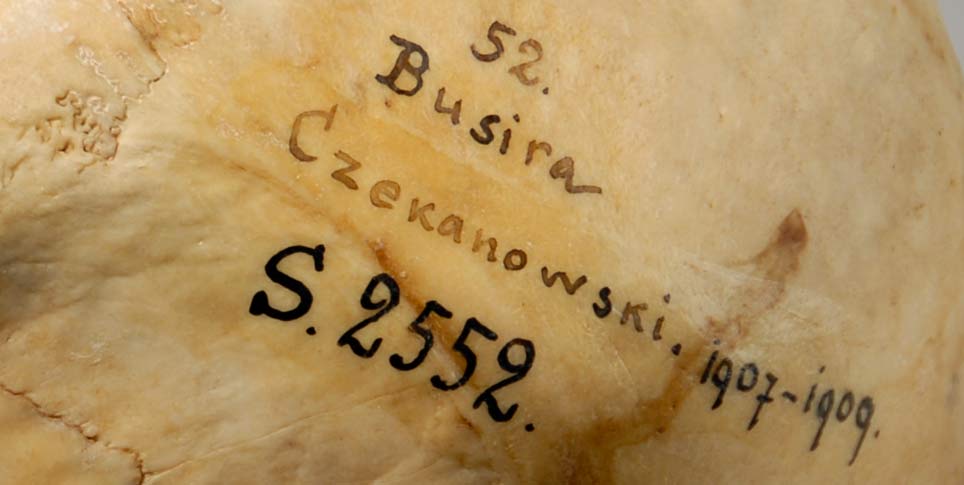

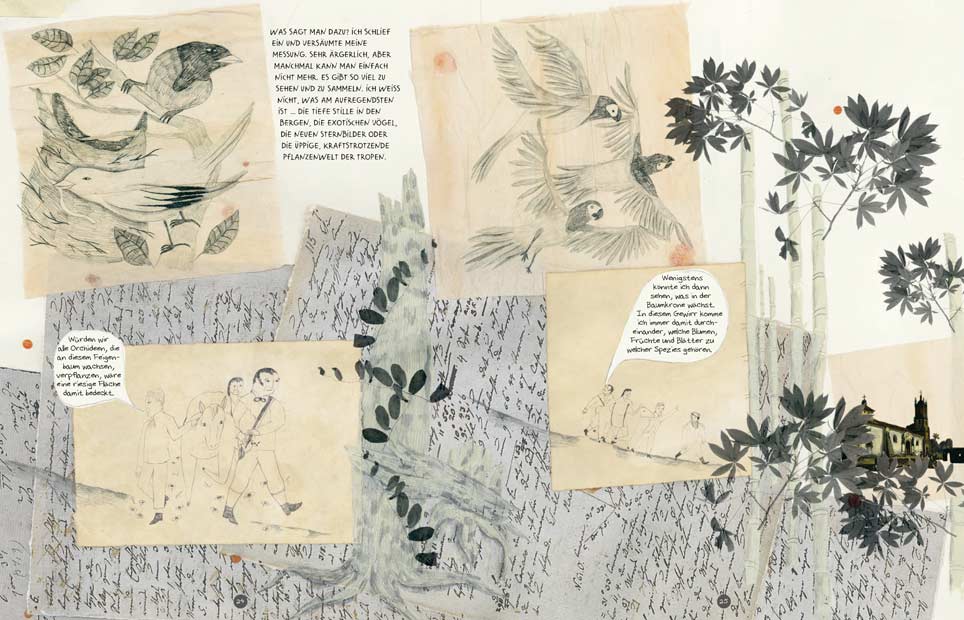

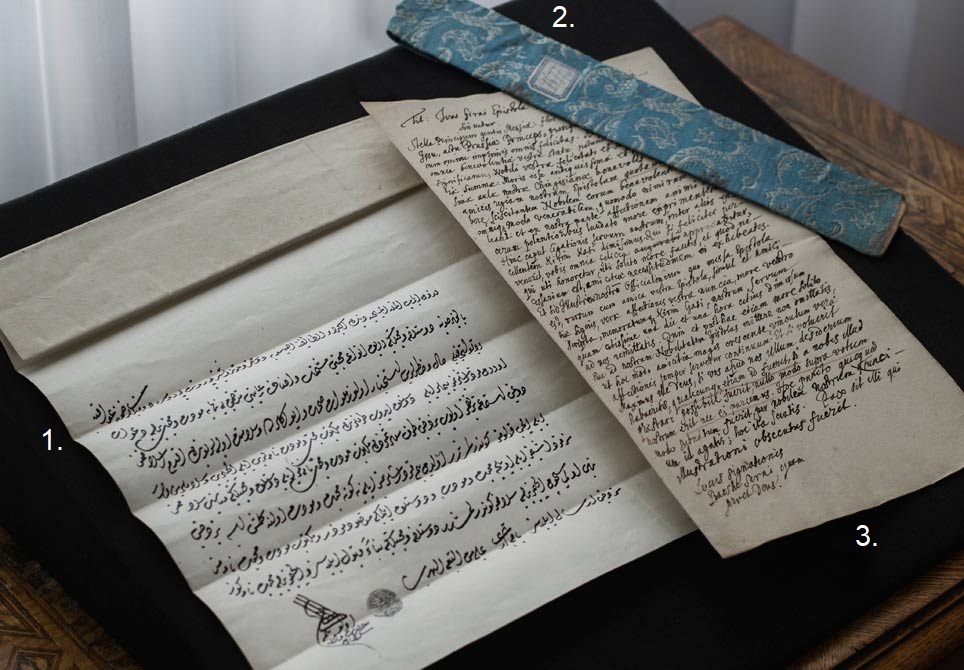

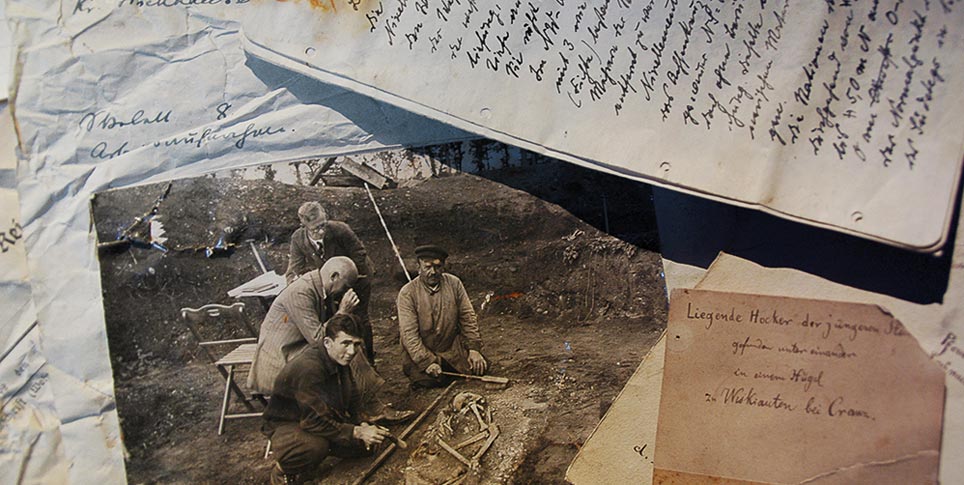

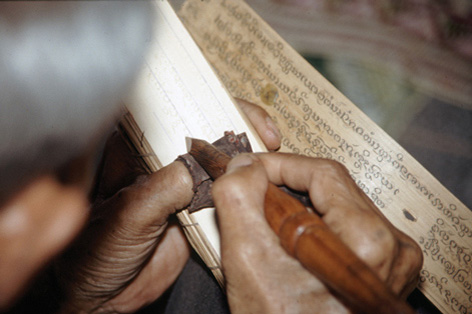

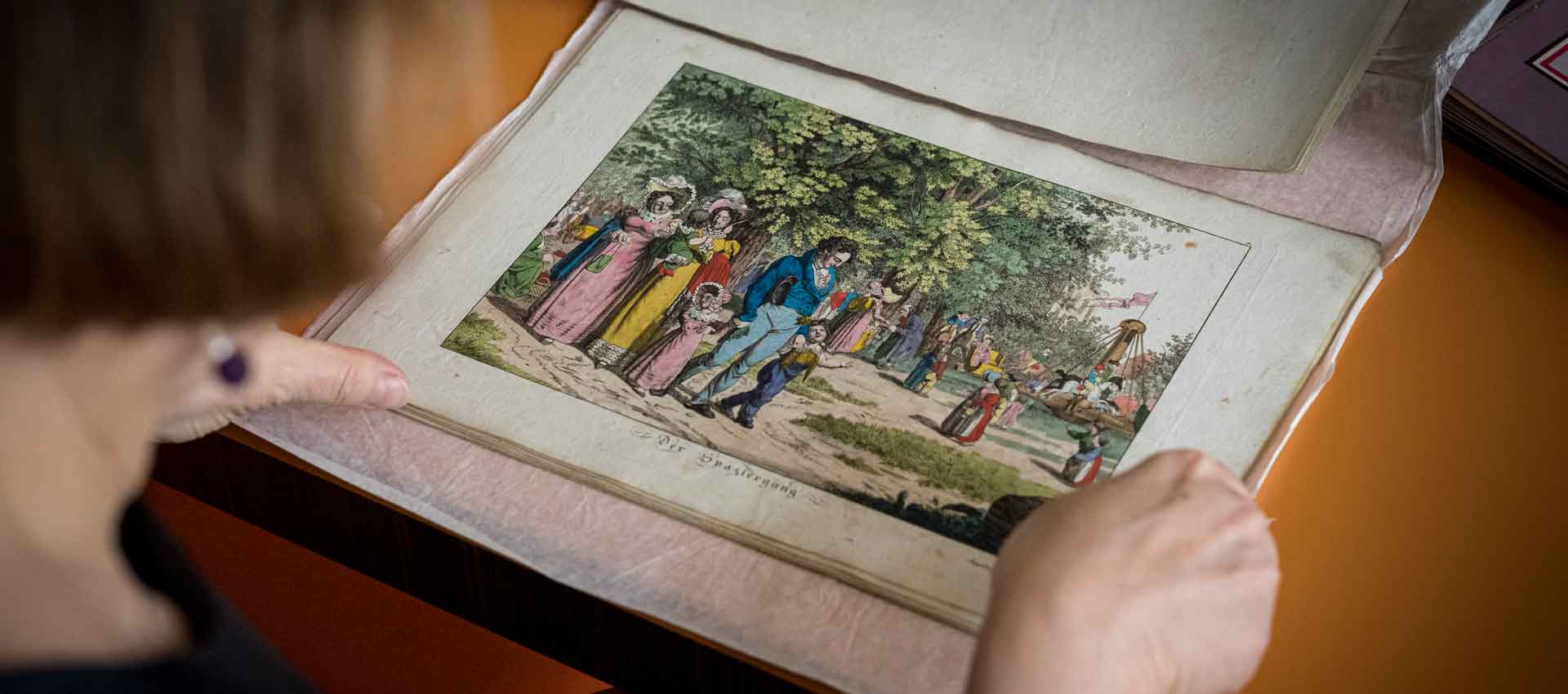

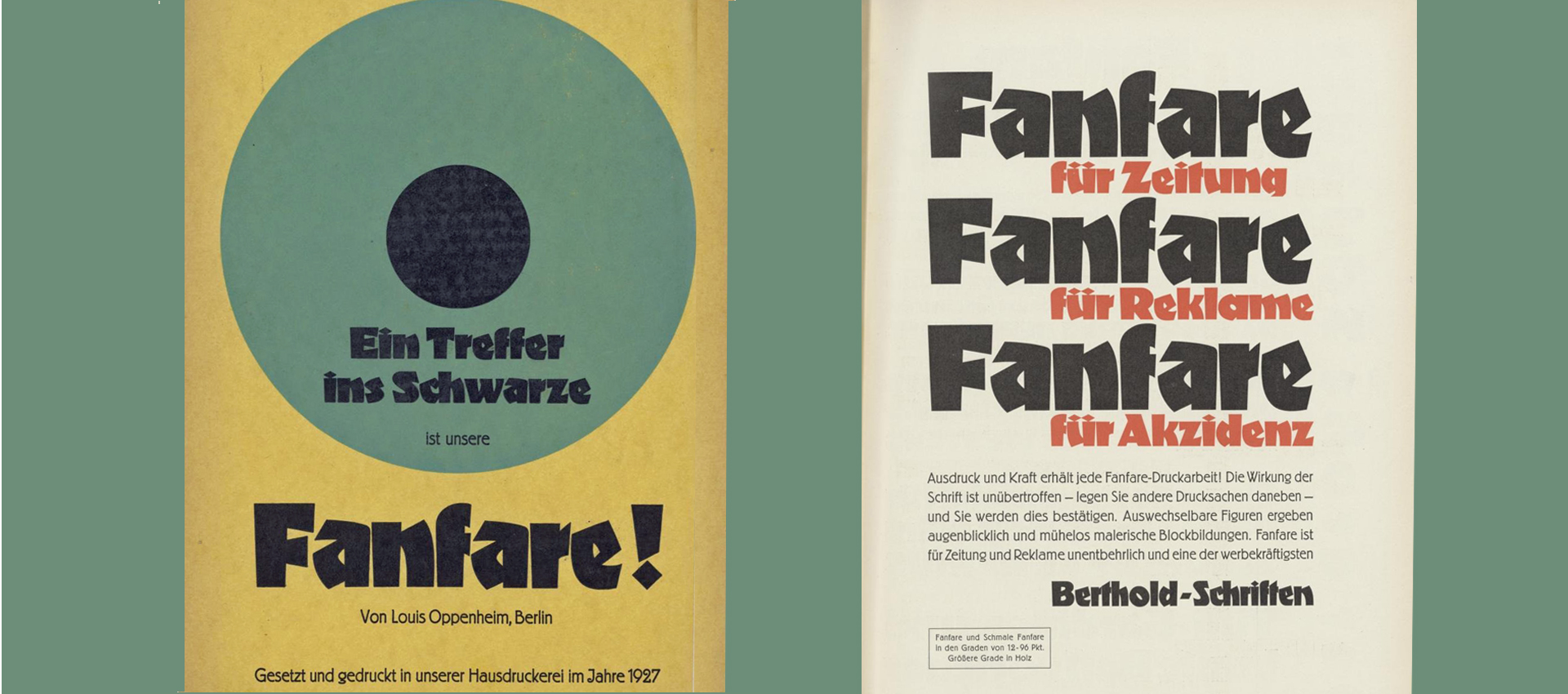

Deren Direktor Wilhelm von Bode ordnete um die Jahrhundertwende die Sammlungen nach modernen Erkenntnissen neu und suchte einen Standort für die völkerkundlichen Sammlungen, deren Gebäude an der heutigen Stresemannstraße aus allen Nähten platzte.

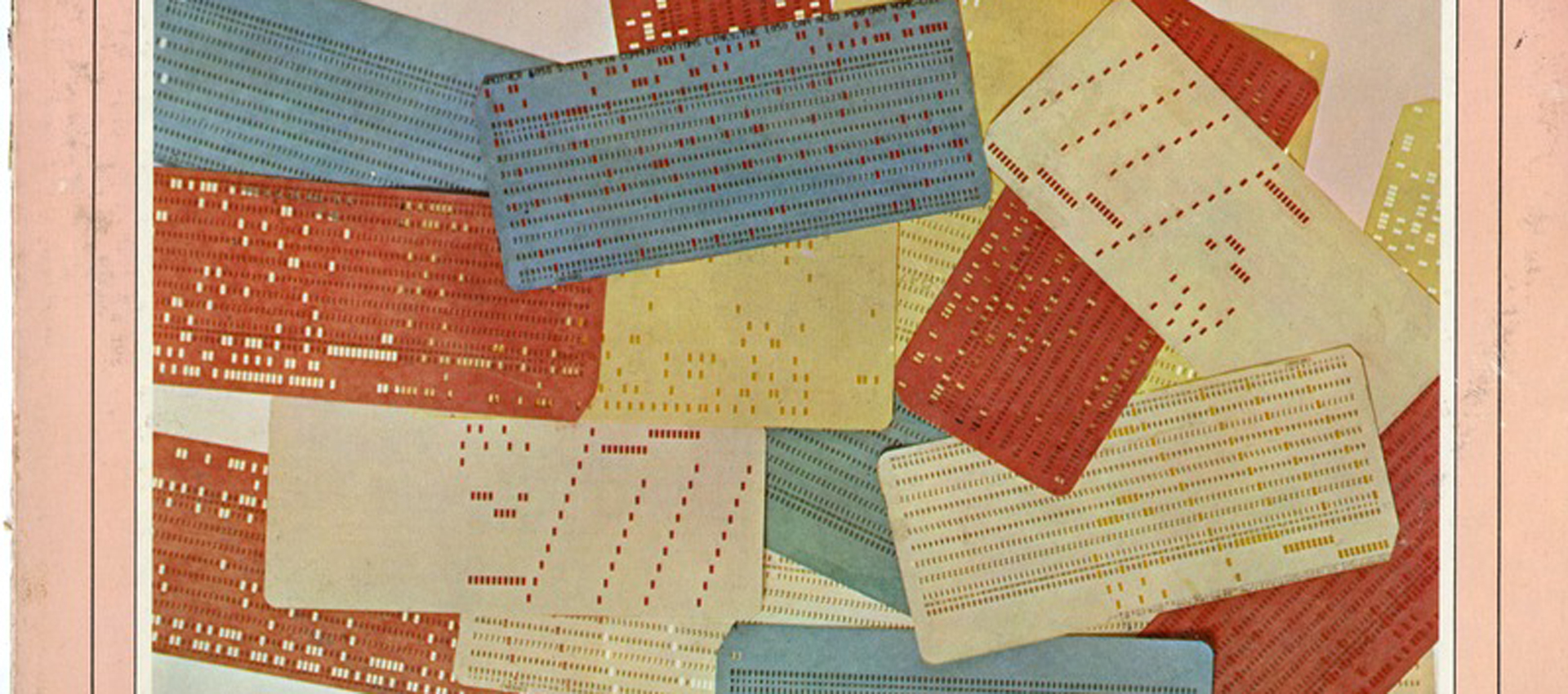

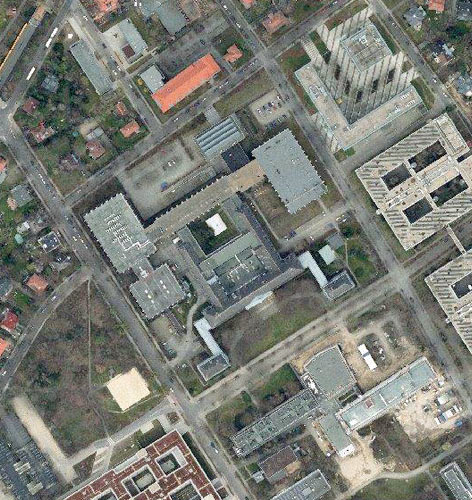

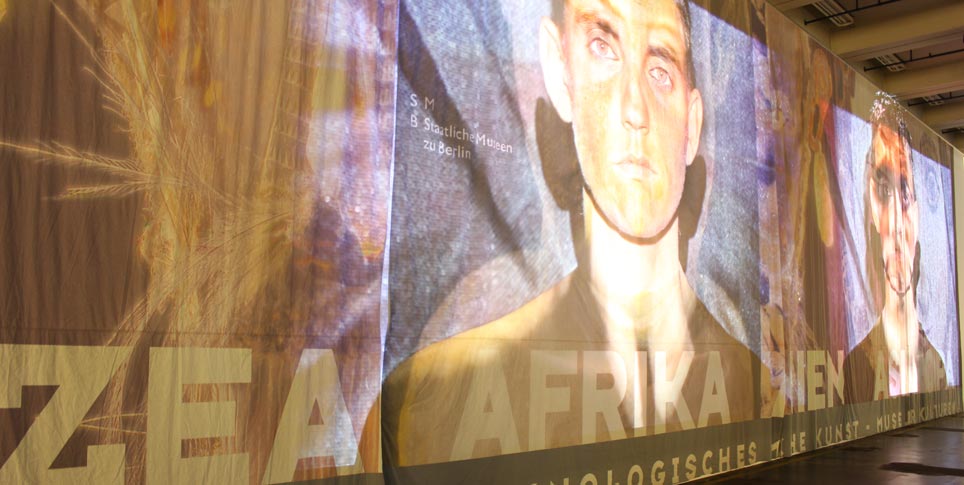

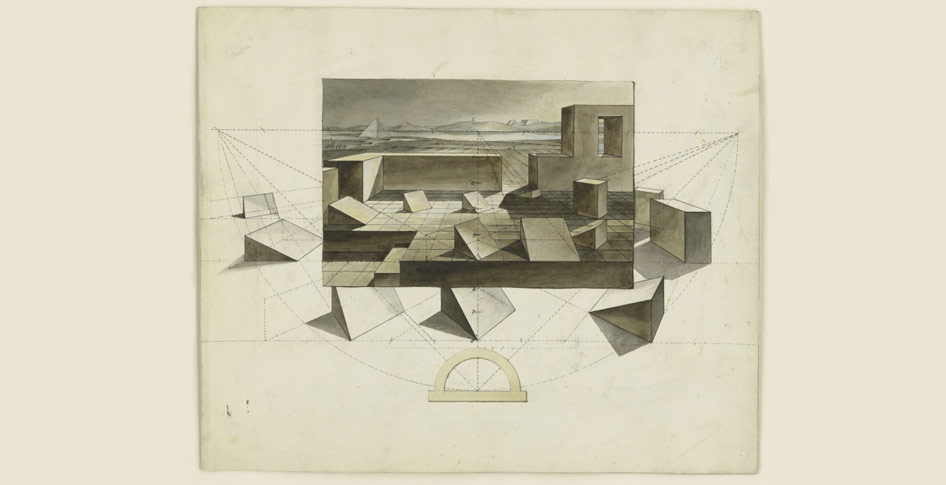

Für den Entwurf eines Neubaus engagierte er 1908 den Architekten Bruno Paul. Der entwickelte vier monumentale Prachtbauten, je einen für die Sammlungen Afrikas, Amerikas, Ozeaniens und Asiens. Sie hätten sich um einen großen Ehrenhof versammelt – die gesamte Anlage hätte von der heutigen Lans- bis zur Schwendener Straße gereicht. Ein weitläufiges, aber gut sortiertes Kulturforum der Völkerkunde. Der Erste Weltkrieg verhinderte die Bauarbeiten.

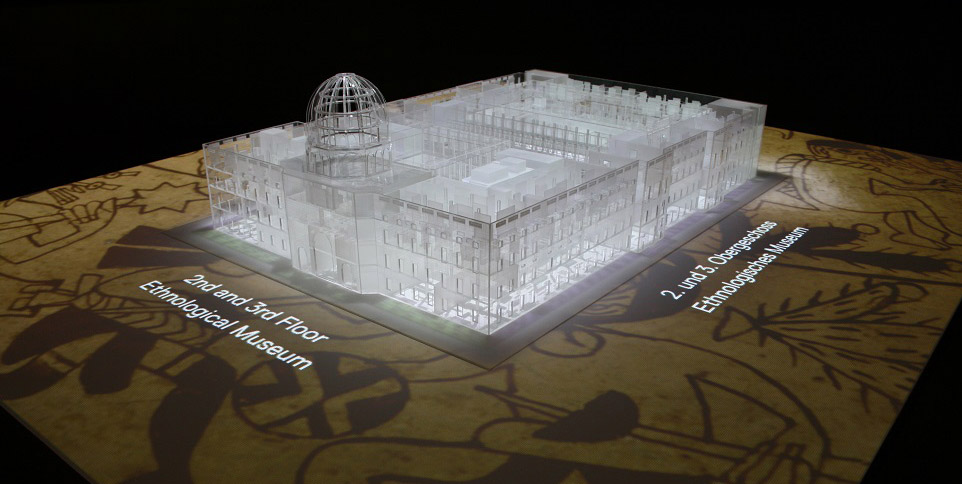

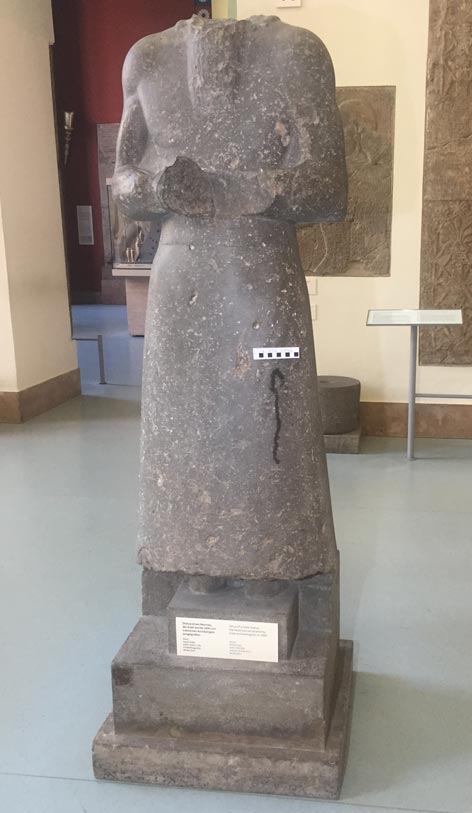

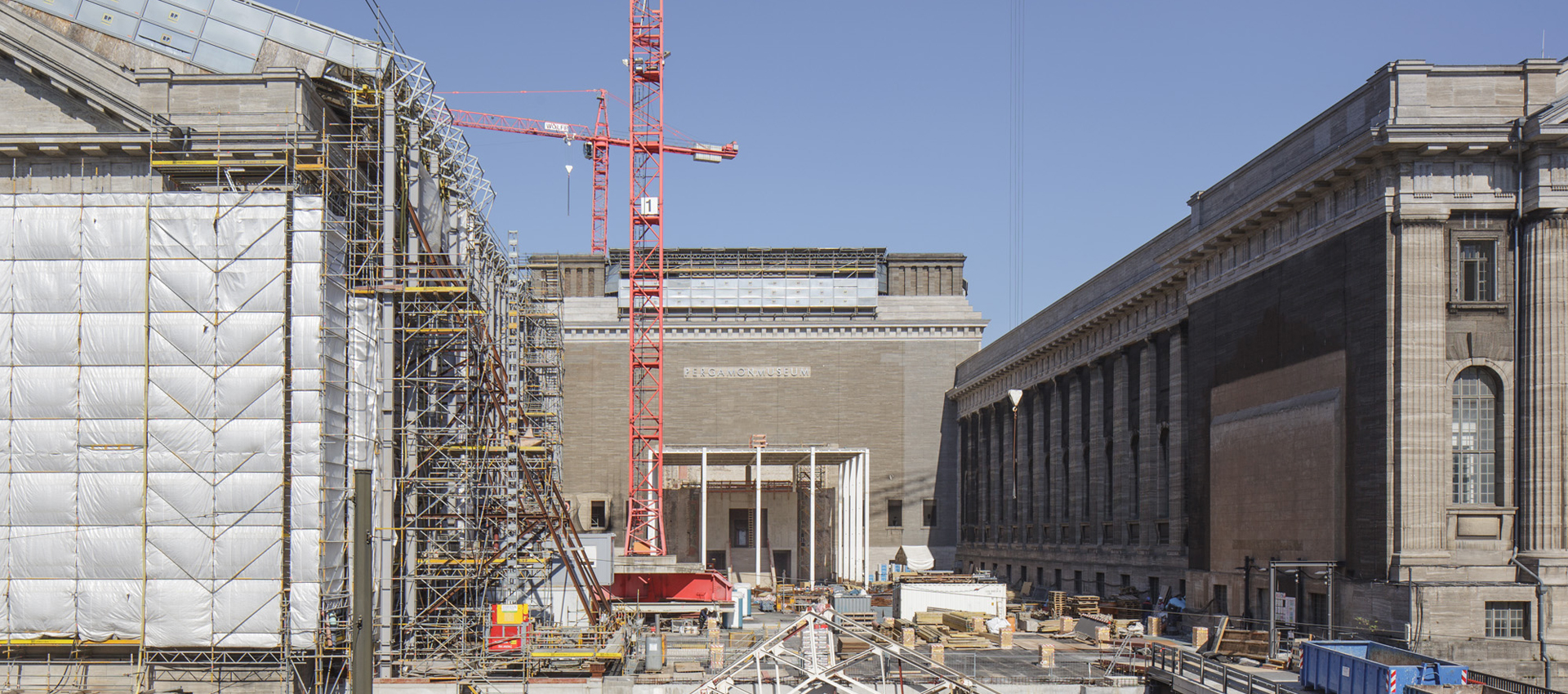

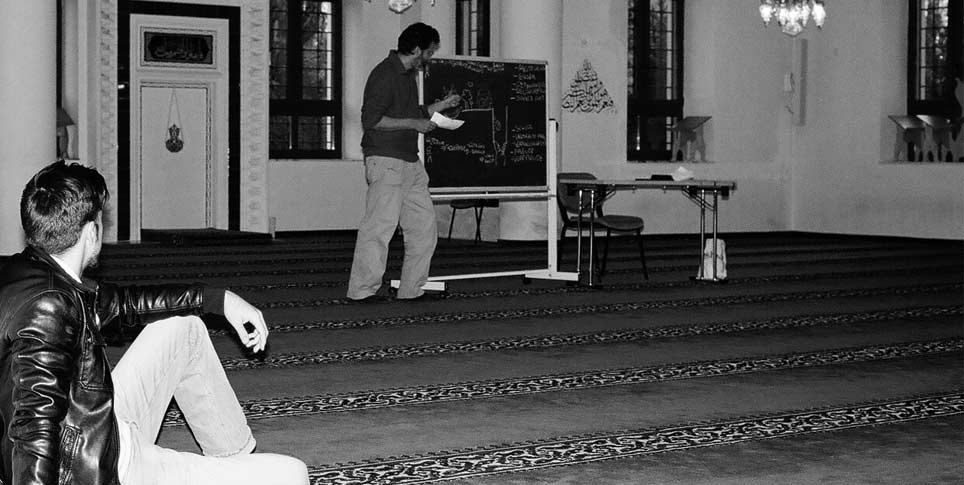

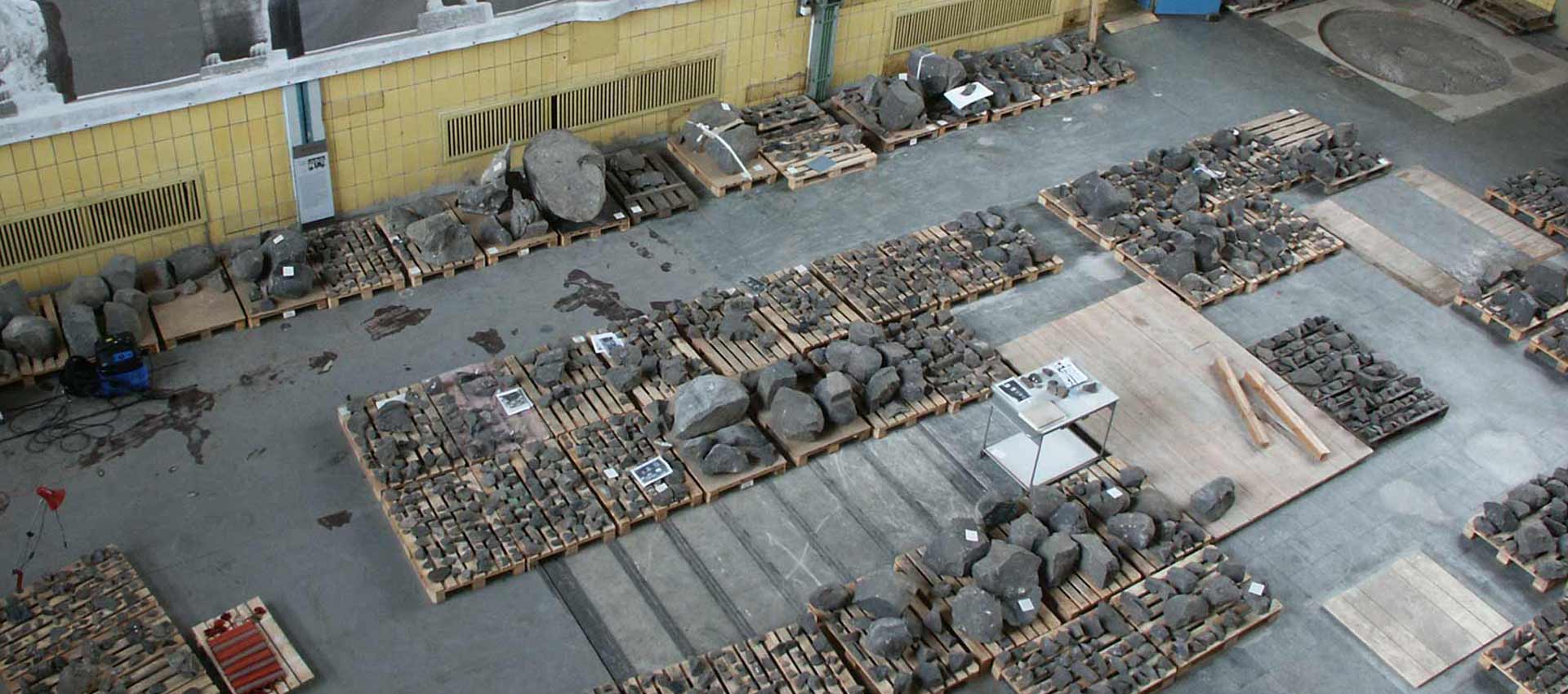

Bis 1923 wurde nur das Asiatische Museum halbwegs fertig, ein symmetrischer Dreiflügelbau mit vorgeschobenen Pavillons und einem zentralen Portikus. Im Gegensatz zur klassischen Hülle waren Pauls Pläne für die Innenräume modern. Das Publikum wäre nach dem Durchschreiten des Portikus auf die 33 Meter breite Steinfassade des Umayyaden-Schlosses Mschatta getroffen, die heute im Pergamonmuseum zu erleben ist. Dazu kam es aber nicht. Aus Mangel an Geldern fehlte dem Museum jeglicher Innenausbau, sodass es bis 1945 als Depot genutzt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten die Ideen für ein „deutsches Oxford“ wieder auf. Die Museen in der Innenstadt waren zerstört oder lagen im Ostteil.

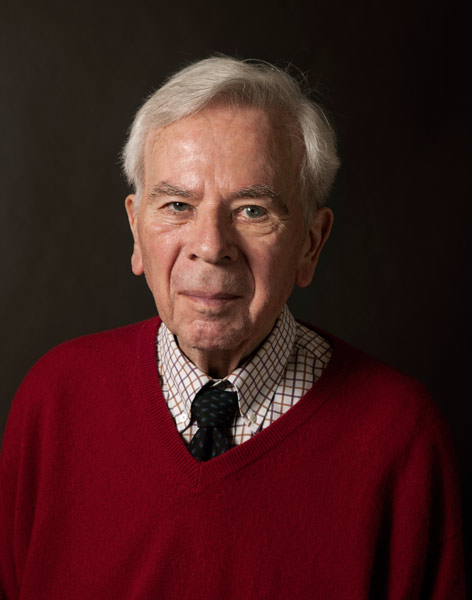

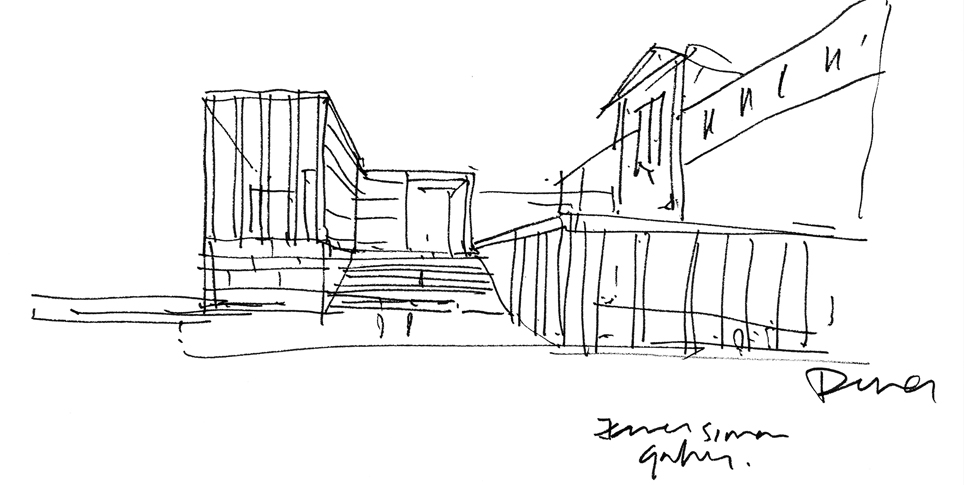

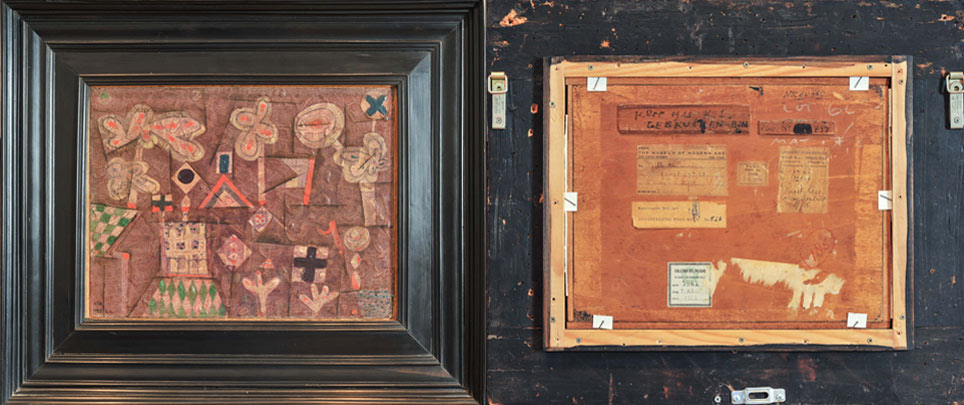

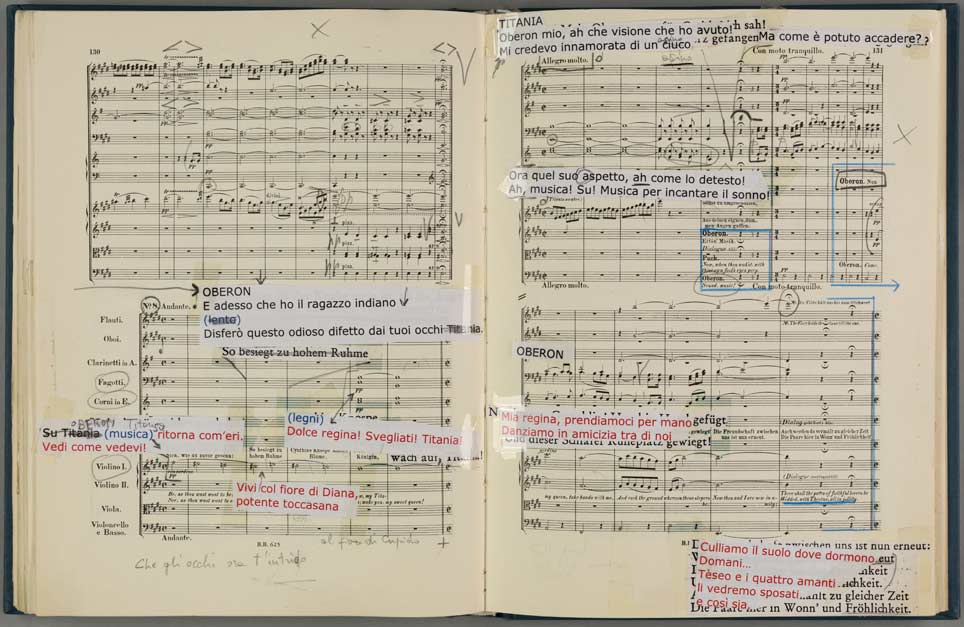

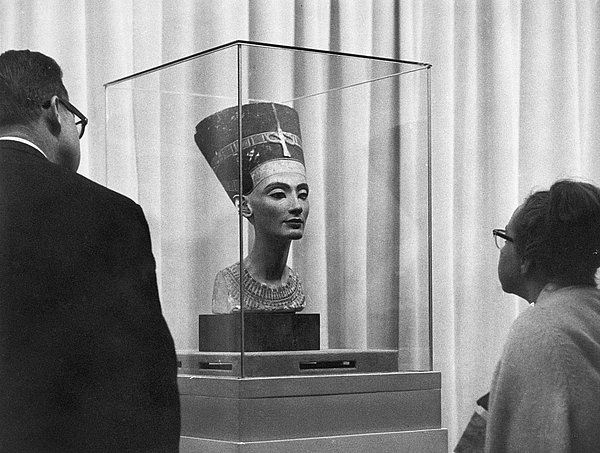

West-Berlin brauchte eigene Ausstellungsorte, auch weil die Alliierten dies zur Bedingung für die Rückführung konfiszierter Kunstwerke gemacht hatten. Schon im Dezember 1949 eröffneten in Bruno Pauls Gebäude erste Ausstellungen, bald kam die Gemäldegalerie hinzu. Nebenan wurde die FU gegründet, ihr Hauptgebäude entstand auf jenem Platz, den Paul einst für den Ehrenhof vorgesehen hatte. Bruno Grimmek überarbeitete ab 1957 die Pläne von Paul und Bode, jetzt sollte ein Forum Dahlem entstehen mit einer Mischung aus Universitäts- und Museumsbauten.

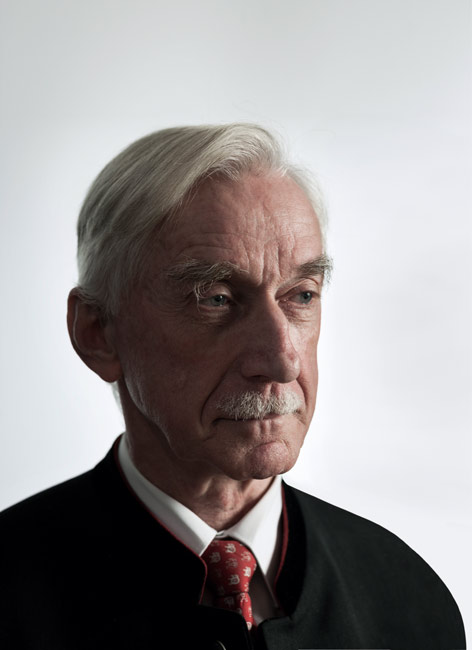

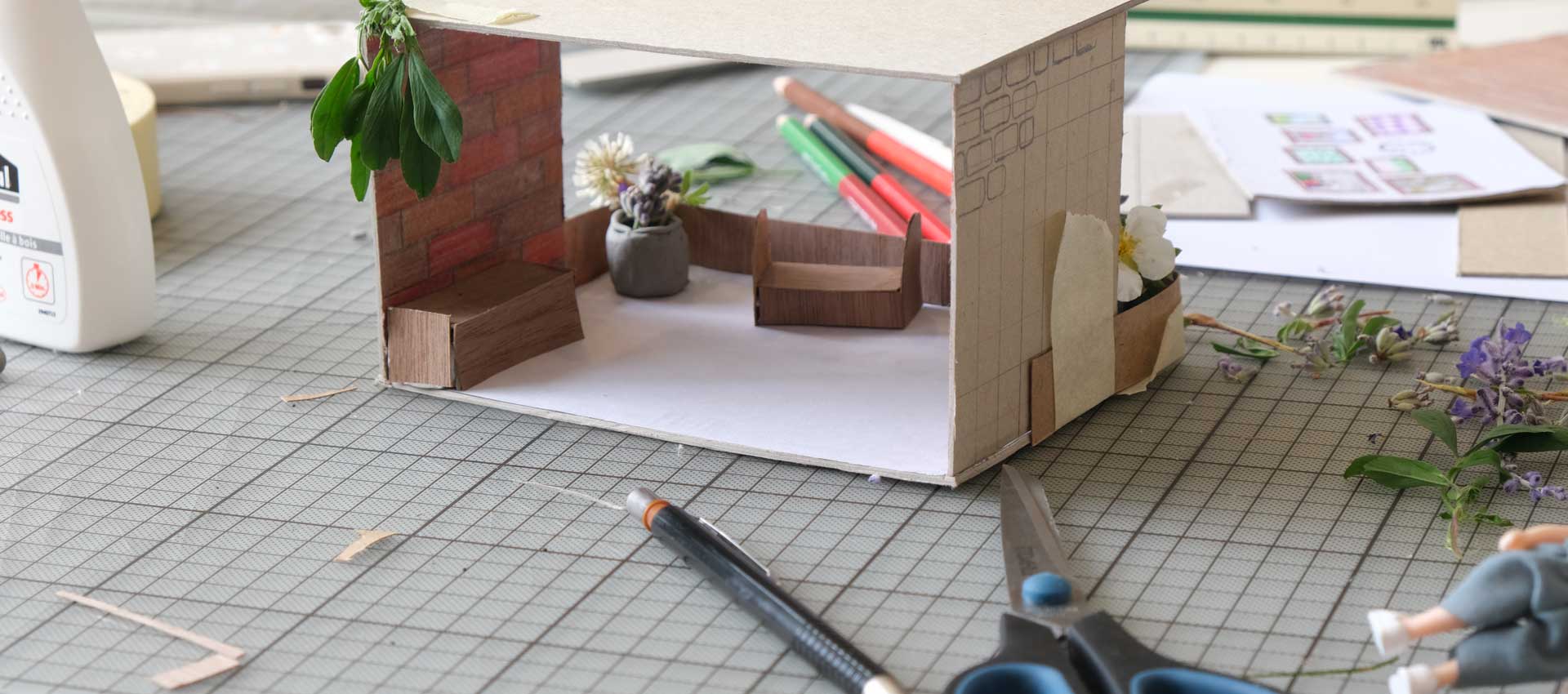

Grimmek zog den Bauhaus-Schüler Wils Ebert hinzu. Der entwickelte einen Plan mit mehreren lichtdurchfluteten Glaskuben an der Rückseite des Paul-Baus. Gebaut wurde bis 1965 lediglich ein Querflügel für die Skulpturengalerie. Deren Direktor Peter Metz hatte sich für einen transparenten Anbau eingesetzt. Die zwei Etagen waren vollständig verglast, was zu klimatischen Schwierigkeiten führte. Nach Kritik an dem Bau wurde Ebert ausgeschlossen.

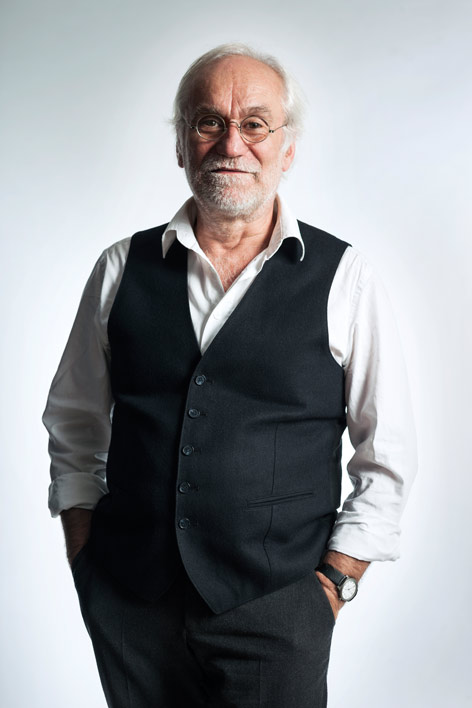

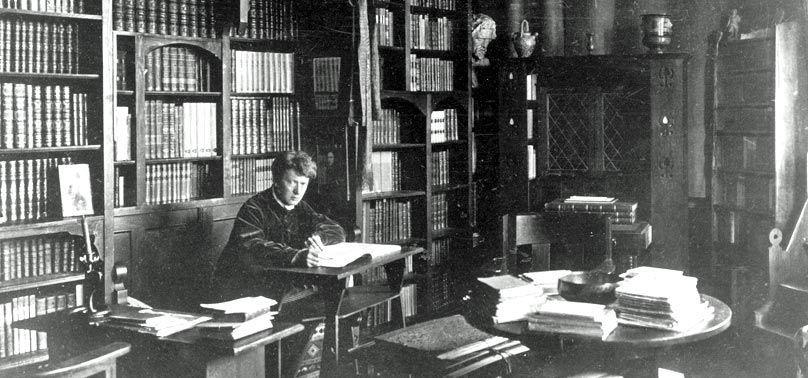

Unter dem neuen Generaldirektor Stephan Waetzoldt übernahm Fritz Bornemann die Planungen. Der hatte sich mit der Amerika-Gedenkbibliothek oder der Deutschen Oper als wichtigster Architekt in West-Berlin etabliert – auch wenn sein Name heute erstaunlich unbekannt ist. Bornemann übernahm von Ebert den Grundriss.

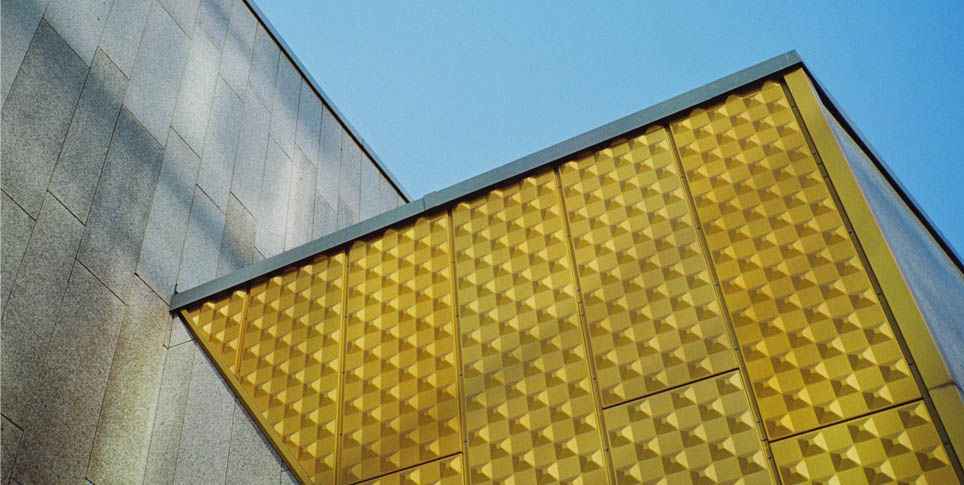

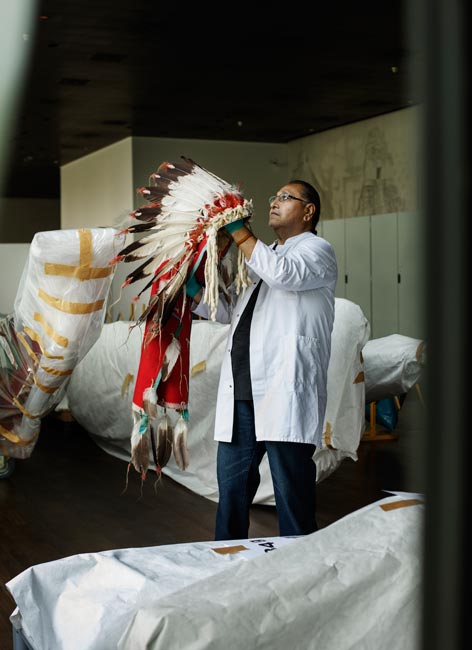

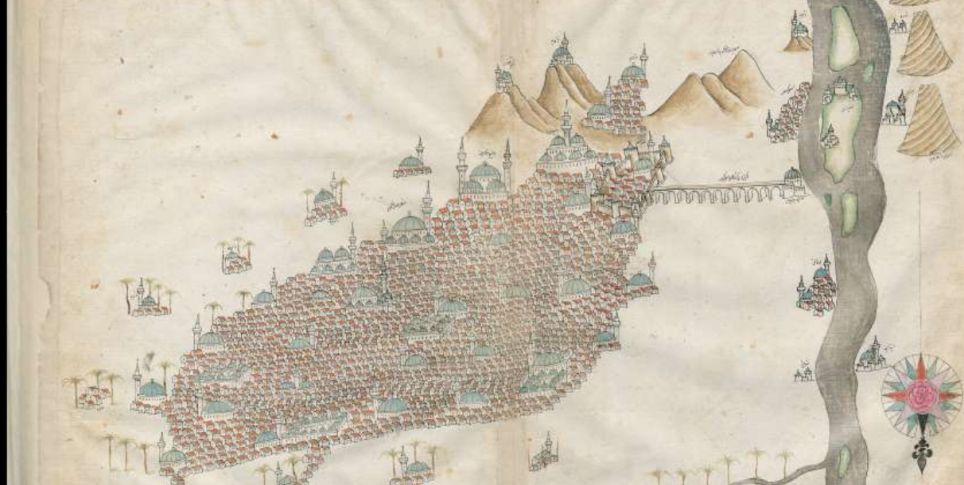

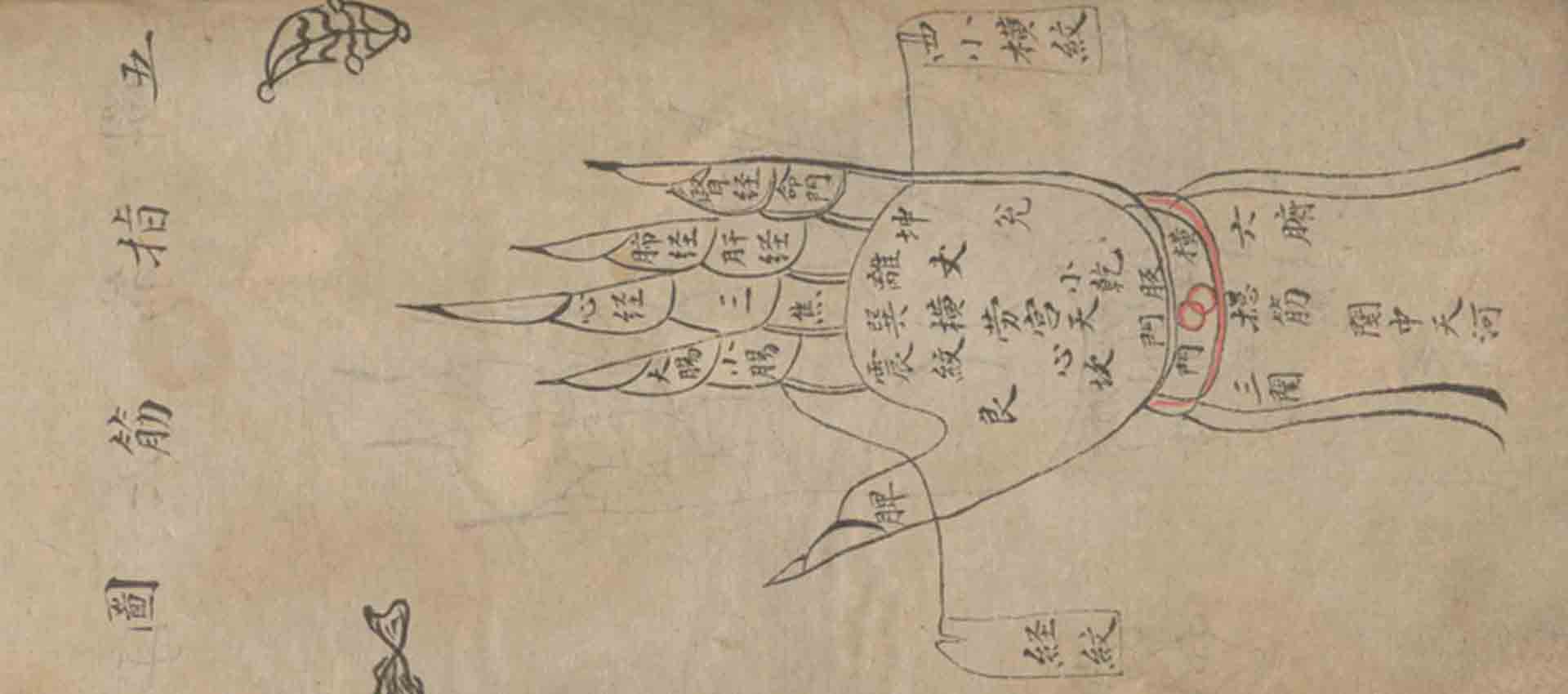

Allerdings tauschte er die Glasfenster gegen Steinplatten und vollzog so eine radikale Wende vom Licht- zum Dunkelmuseum. Damit war er ganz auf der Höhe der Zeit. Ein Vorbild war das „Nationalmuseum für Anthropologie“ in Mexiko-Stadt. Dort wurden die Objekte in großen, dunklen Räumen hell angestrahlt und als mystische Objekte inszeniert. Für die Dahlemer Bauten entwickelte Bornemann eine ähnliche Präsentation, die zur Eröffnung eine Sensation darstellte. Vor allem beeindruckte der Themenbereich „Südsee“, in dem die Schiffe zwei Stockwerke hoch in einem riesigen dunklen Raum durch Spotbündel hell erstrahlten. Außen allerdings blieben Bornemanns weitgehend geschlossene Gebäude karg. Sie verteilen sich wie Arme eines Kraken, und nur der zweigeschossige Eingangspavillon tritt zur Lansstraße weit aus dem Ensemble heraus. So ergänzen sich die so unterschiedlichen Gebäude gegenseitig.

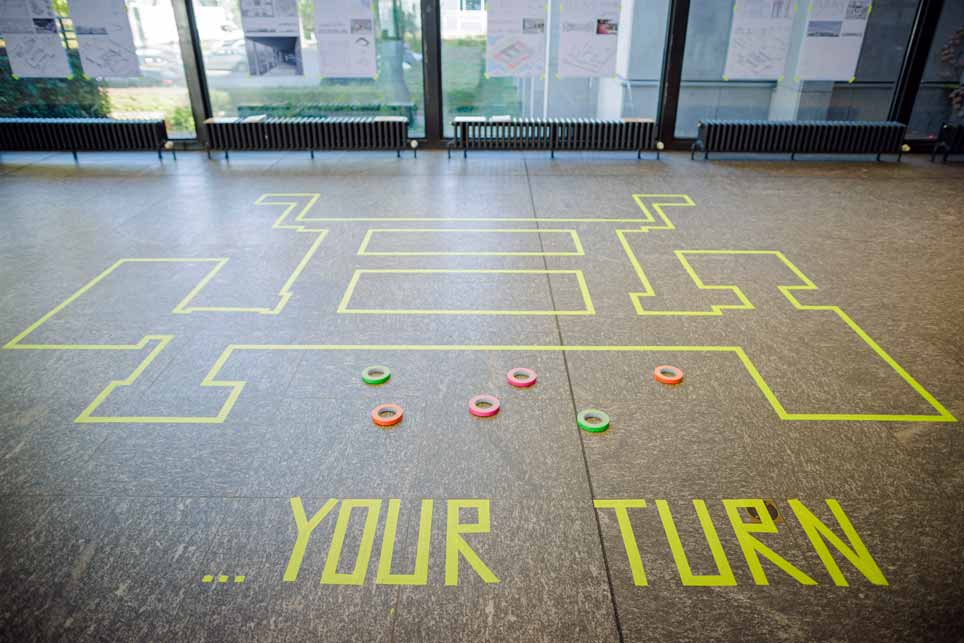

Es ist heute noch ein erhebender Anblick, wenn man das Museumszentrum Dahlem umwandert und dabei auf allen vier Seiten ein völlig unterschiedliches Gebäude vorfindet. Was wird nach dem Umzug der Museen daraus? Als Lager, Fachbibliothek und Museumswerkstätten ist das grandiose Ensemble unterfordert. Eine neue, öffentliche Nutzung muss noch erfunden werden, dafür wird es Geld und gute Ideen gleichermaßen brauchen. Der SPK ist der Mut zu wünschen, hier im Sinne von Paul, Bode und Bornemann keine halben Sachen zu machen.