Dahlem ist ein Ort der Kooperation. Der Direktor des Botanischen Gartens, der Präsident der FU und die Direktorin des Instituts für Museumsforschung im Gespräch über Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge

Herr Ziegler, in den 1990er-Jahren, als Ost und West in Berlin zusammenwuchsen, begann eine Rezentralisierung der Stadt. Die Aufmerksamkeit lag auf der Museumsinsel und auf den historischen Universitätsbauten der Humboldt-Universität. Hat man darüber die Museums- und Forschungslandschaft in Dahlem vergessen?

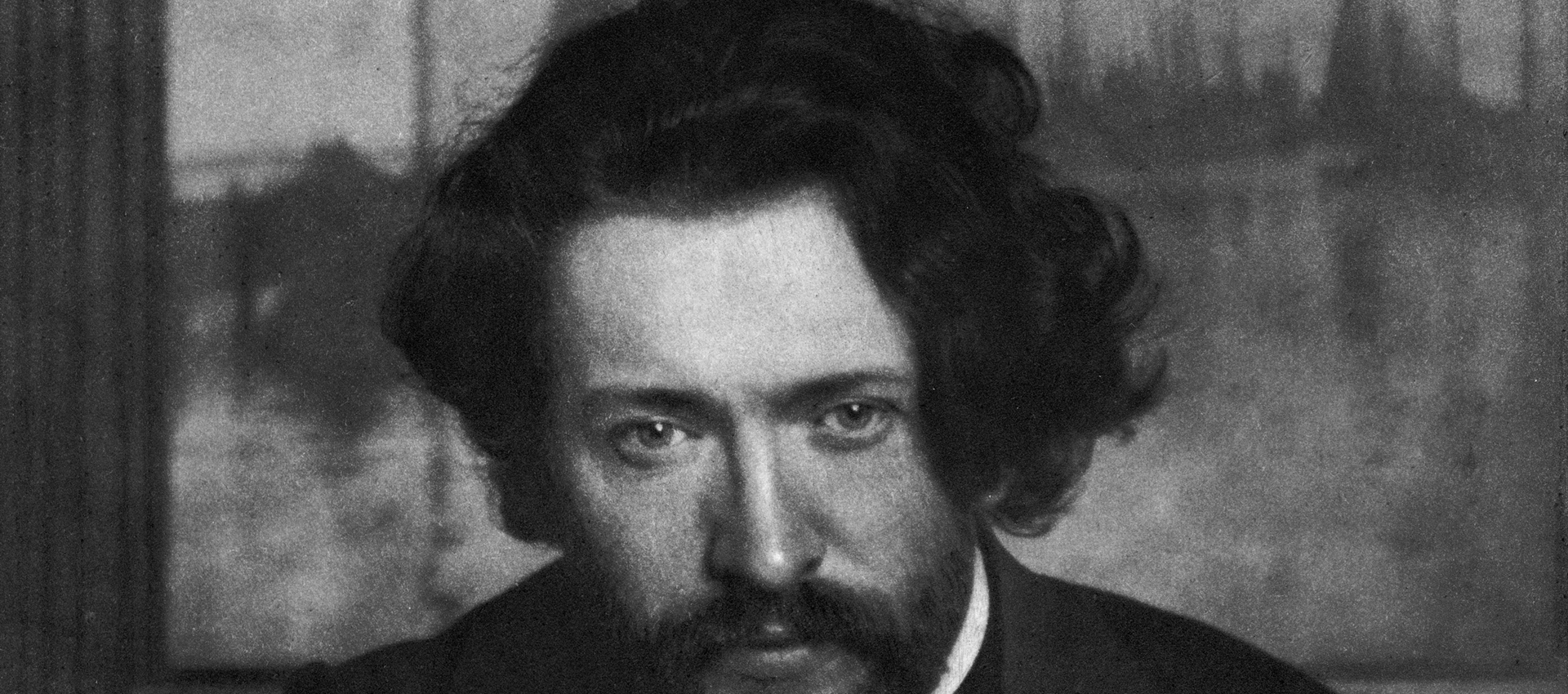

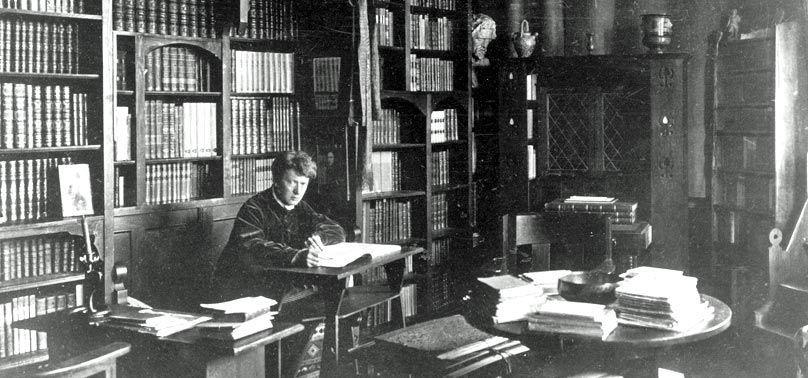

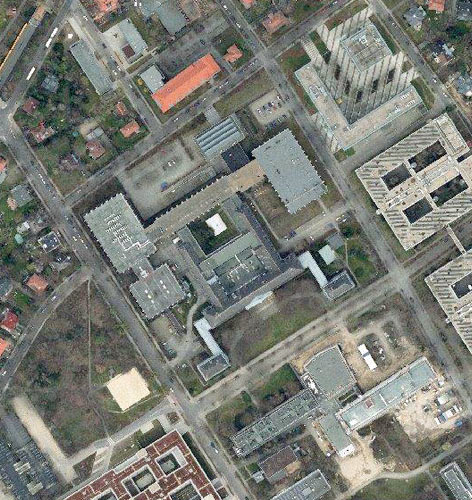

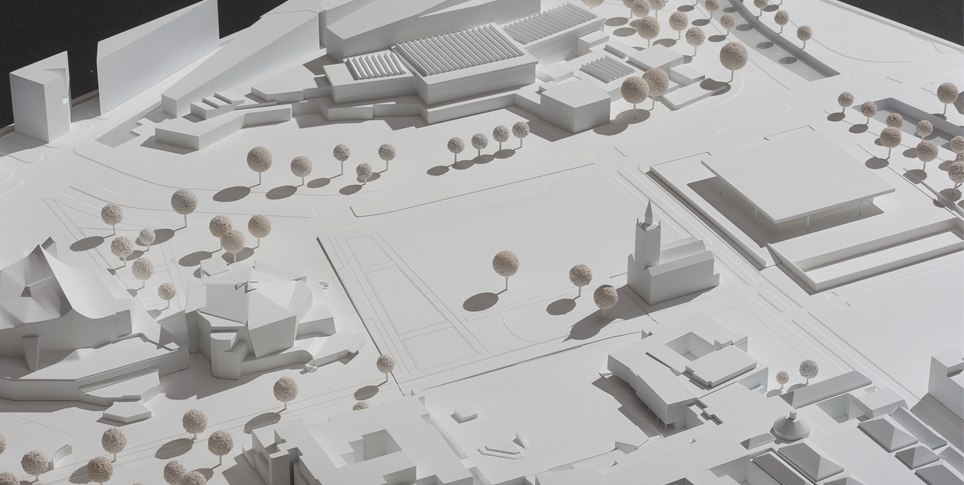

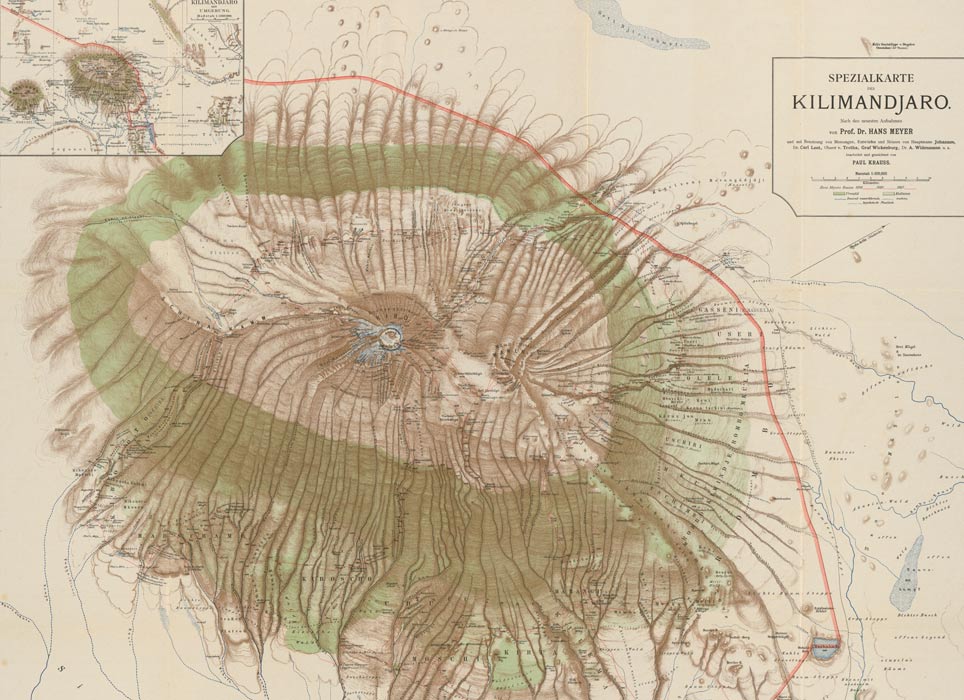

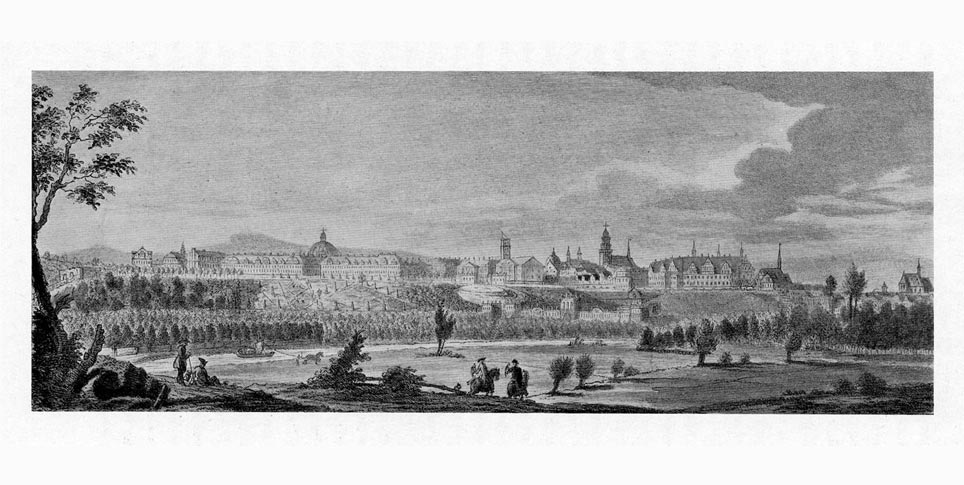

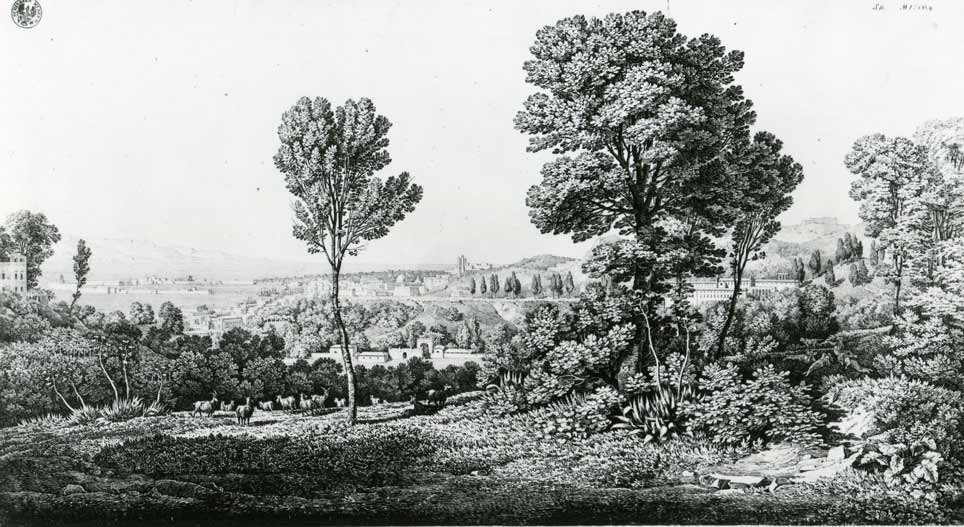

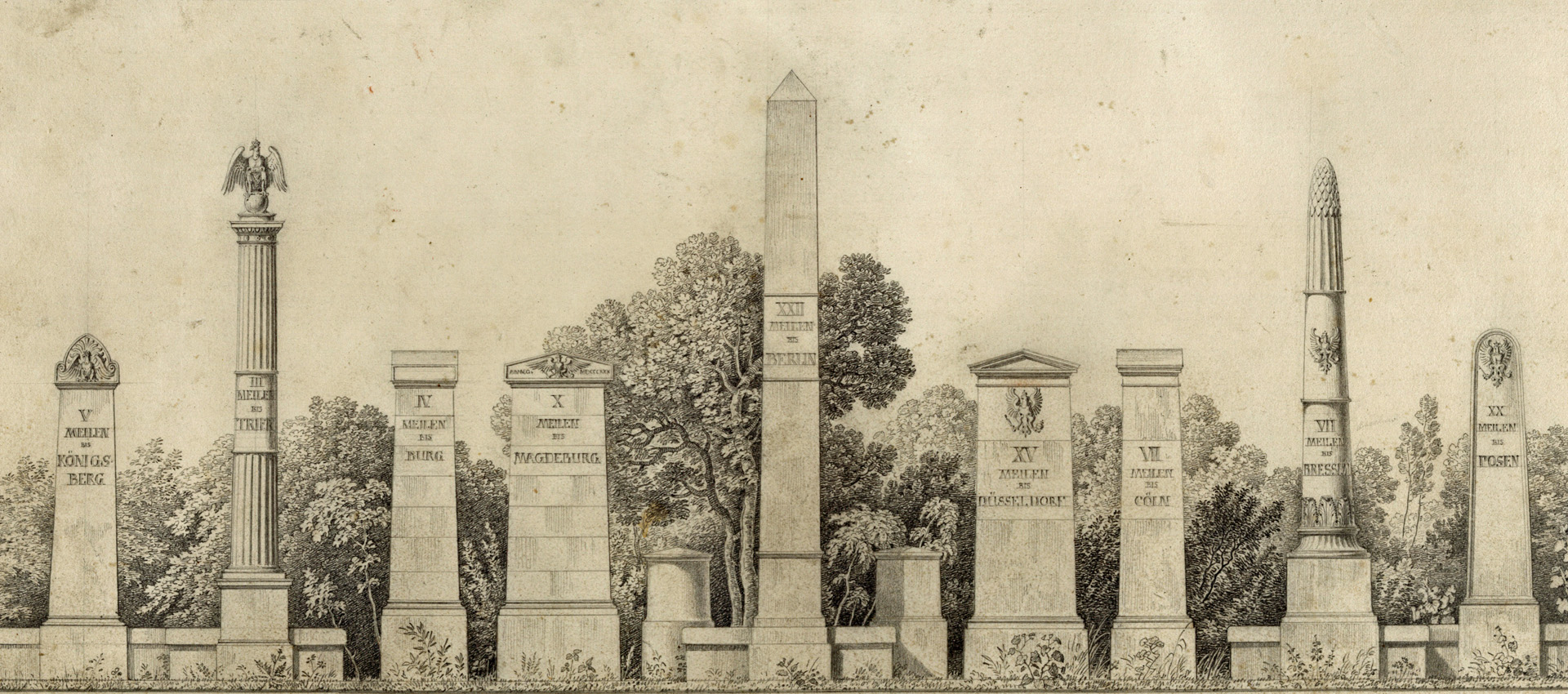

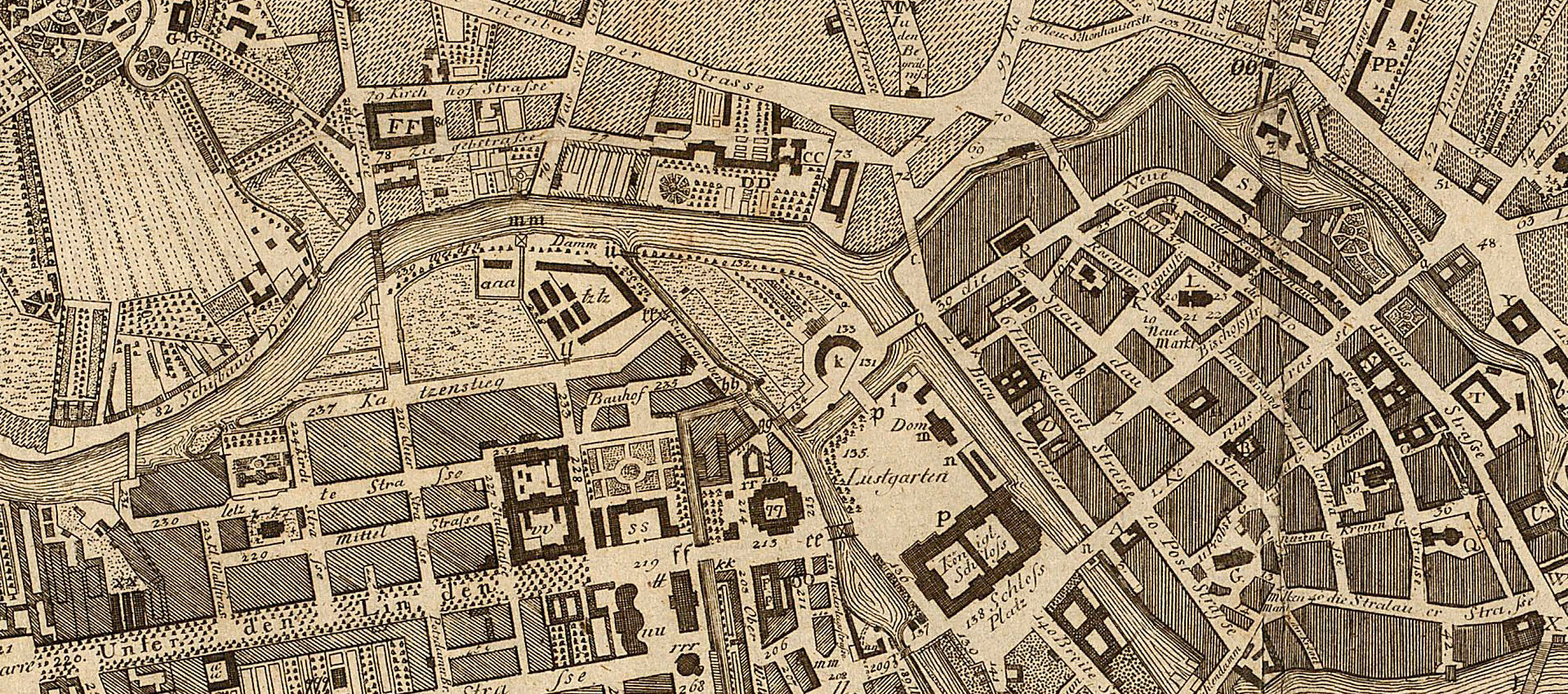

GÜNTER M. ZIEGLER: Ich bin 1992 nach Berlin gekommen und habe die Ereignisse zunächst selbst vom Zentrum her betrachtet – damals habe ich am Konrad-Zuse-Institut geforscht. Und aus dieser Perspektive lagen Dahlem und die Freie Universität in der Tat weit draußen im Grünen. Aber dieses Grün hatte auch eine besondere Qualität. Das war schon um die Wende zum 20. Jahrhundert so, als man mit den Kaiser-Wilhelm-Instituten oder dem Botanischen Garten das deutsche Oxford ins Leben rief, und das war auch noch 1992 so.

Damals, zur Wiedervereinigung, hatte die FU über 50.000 Studierende; heute sind es noch 38.000. Das zieht gewiss auch Aufmerksamkeit von diesem besonderen Stadtteil mit seiner einzigartigen Geschichte ab.

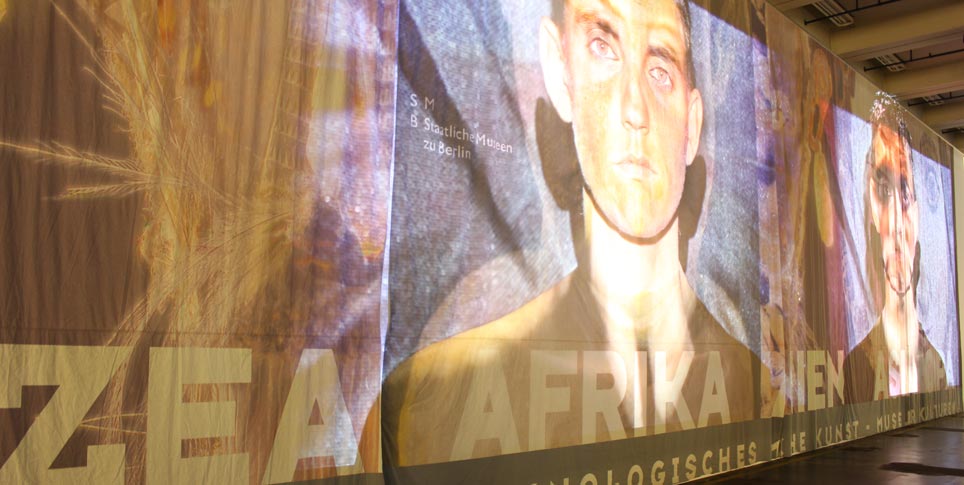

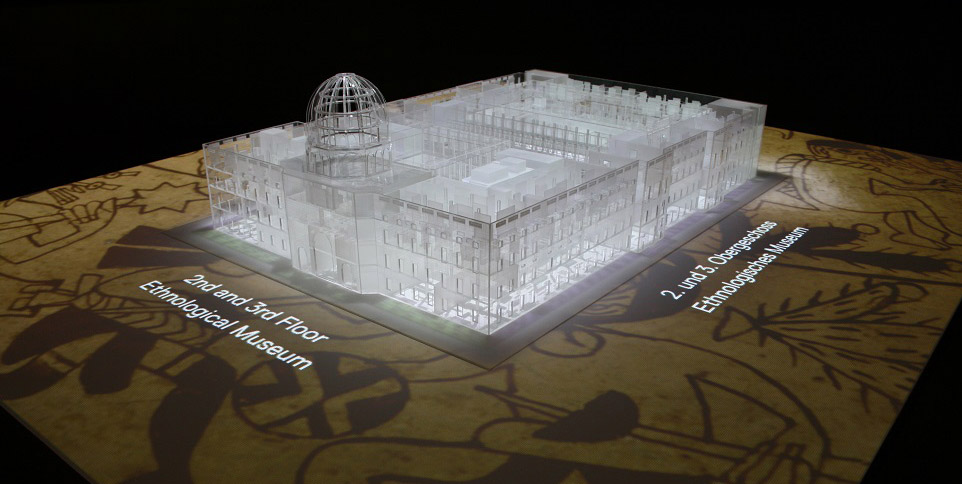

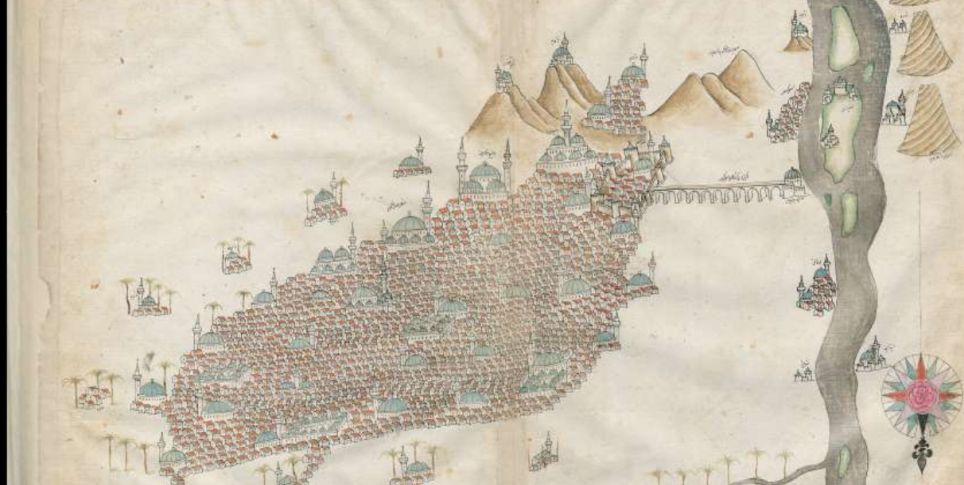

ZIEGLER: Die FU ist deutlich kleiner, aber auch besser geworden. Der Status einer Exzellenzuniversität hat eine bereits wirkende Dynamik noch einmal enorm verstärkt. Aber auch mit der SPK in der Nachbarschaft und der wirklich spektakulären Sammlung des Ethnologischen Museums hat man unglaubliche Schätze für Forschung und Wissenschaft vor Ort.

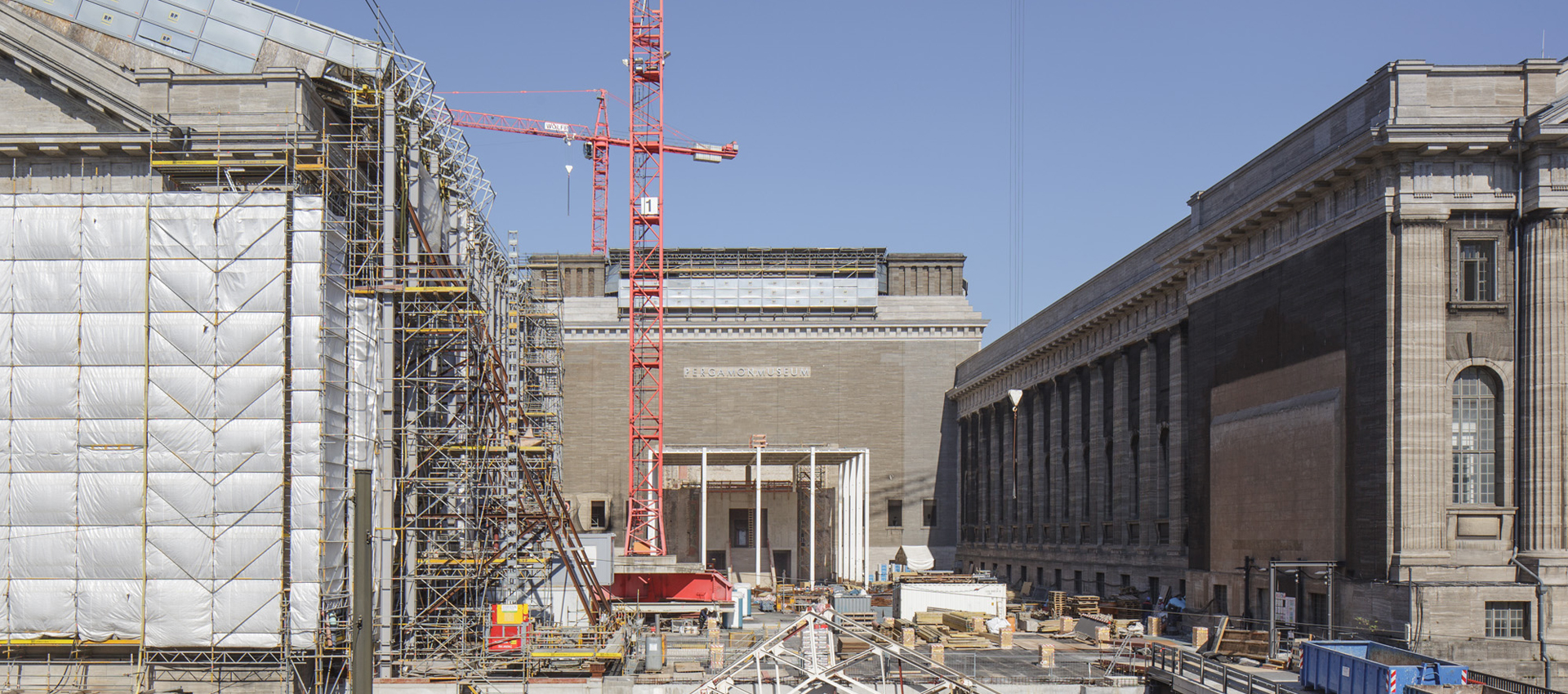

Die Sammlungen der SPK sind in der Tat in Dahlem geblieben, die Ausstellungen aber sind jetzt im Humboldt Forum zu sehen. Fühlt es sich am Rand der Stadt nicht zuweilen einsam an, Frau Rahemipour?

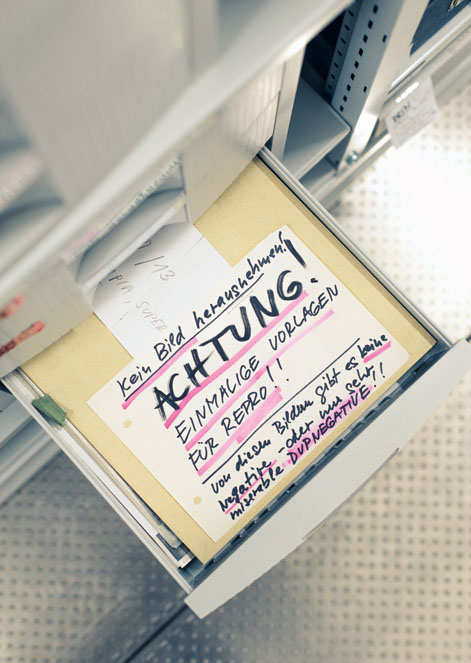

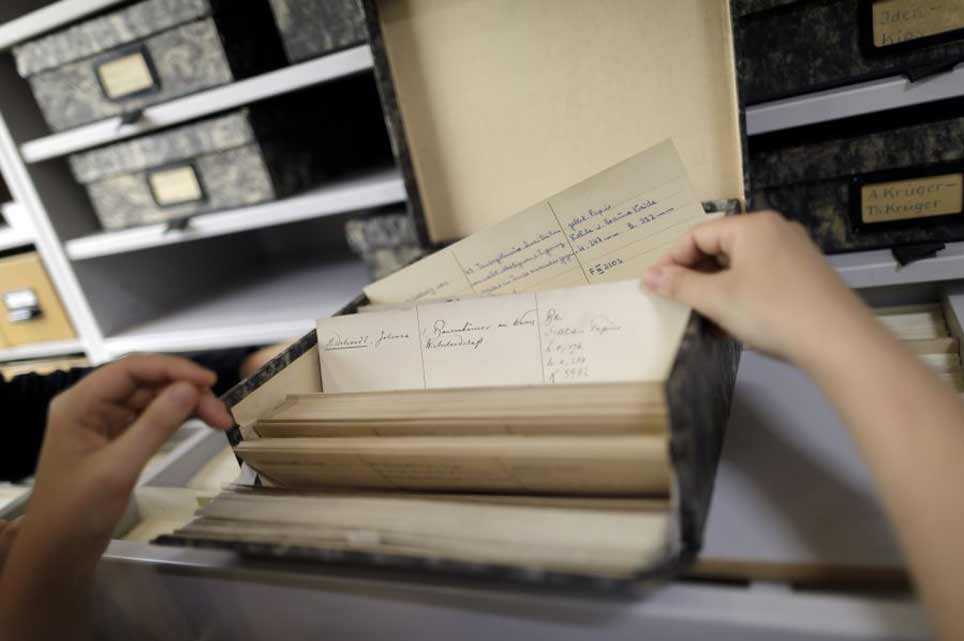

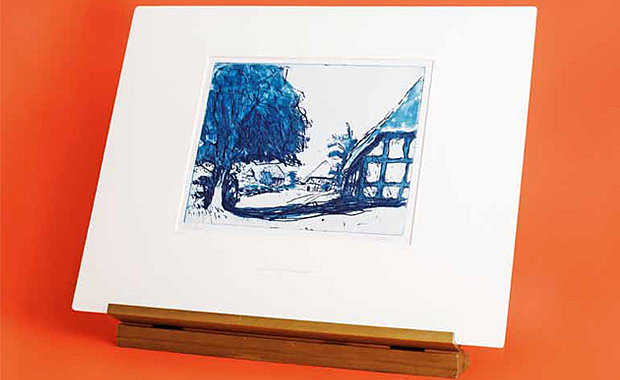

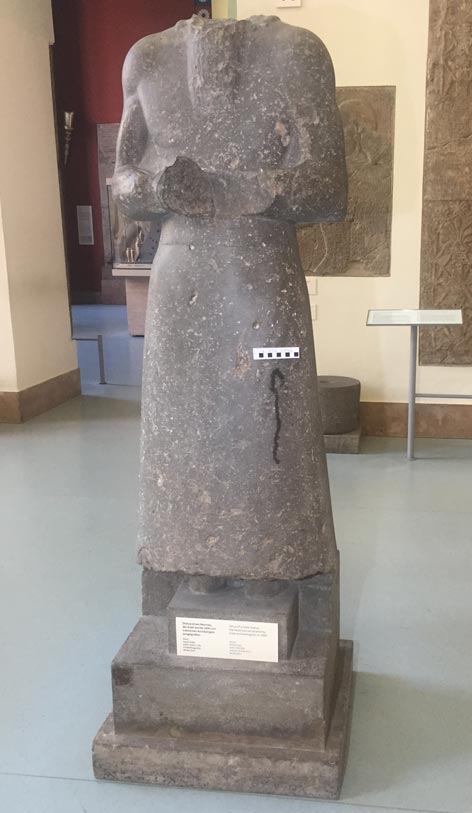

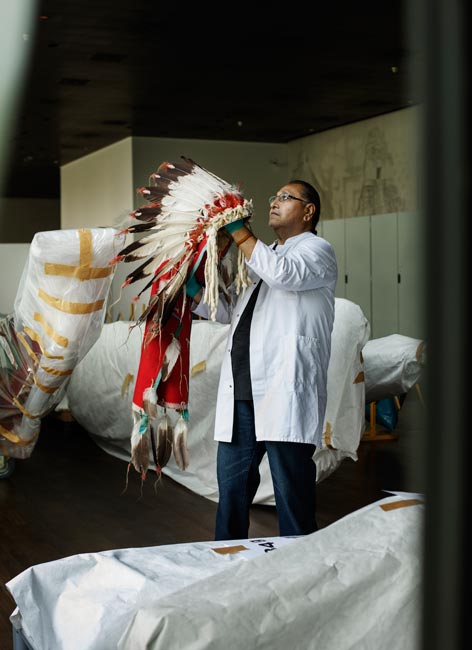

PATRICIA RAHEMIPOUR: Ein Museum ist ja viel mehr als seine Ausstellungen, die auf Forschungsleistung im Vorfeld basieren. Sie bestehen aus ihren Sammlungen, die beforscht werden, die verwahrt werden und in denen man zusammen arbeitet. All diese Aspekte sind weiterhin in Dahlem lebendig. 98 Prozent der Objekte des Ethnologischen Museums befinden sich hier. Dass man die Ausstellungen in das Humboldt Forum gebracht hat, war aus städteplanerischer Sicht ein logischer Schritt.

Andererseits sieht man in vielen Metropolen längst eine Übernutzung zentraler Flächen. Wird die Peripherie dadurch in Zukunft wieder wichtiger werden?

RAHEMIPOUR: Wir müssen klar sagen, dass wir für die Zukunft eine Dezentralisierung von Kulturangeboten benötigen. Die Zentren der Städte kommen an die Grenzen ihrer Kapazitäten. Da wird Dahlem in Zukunft eine wichtigere Rollen spielen: Wir haben hier tolle Museen und Forschungseinrichtungen. Es gibt die FU mit dem Botanischen Garten und Botanischen Museum, es gibt das Museum Europäischer Kulturen, die Domäne Dahlem, das Geheime Staatsarchiv oder das Institut für Museumsforschung. Wir müssen nicht lange suchen, um diesem Ort einen Sinn zu geben.

Wie ist das im Botanischen Garten, Herr Borsch – schon bei seiner ersten Eröffnung im Jahr 1903 war der ein Lieblingskind vieler Berlinerinnen und Berliner. Wie ist heute der Zuspruch des Publikums?

THOMAS BORSCH: Der Botanische Garten erreicht die Öffentlichkeit auf andere Weise als ein Museum. Er ist nicht nur Bildungsort, er ist auch Ort der Erholung. Insbesondere unser Botanischer Garten ist im besten Sinne niedrigschwellig. Zudem sind viele unserer Themen – Nachhaltigkeit, Biodiversität, Klimakrise – mittlerweile auch im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert. Das spiegelt sich vielleicht nicht automatisch in Besuchszahlen wider, aber wir sind mit der Gesellschaft und ihren aktuellen Diskursen stark verwoben.

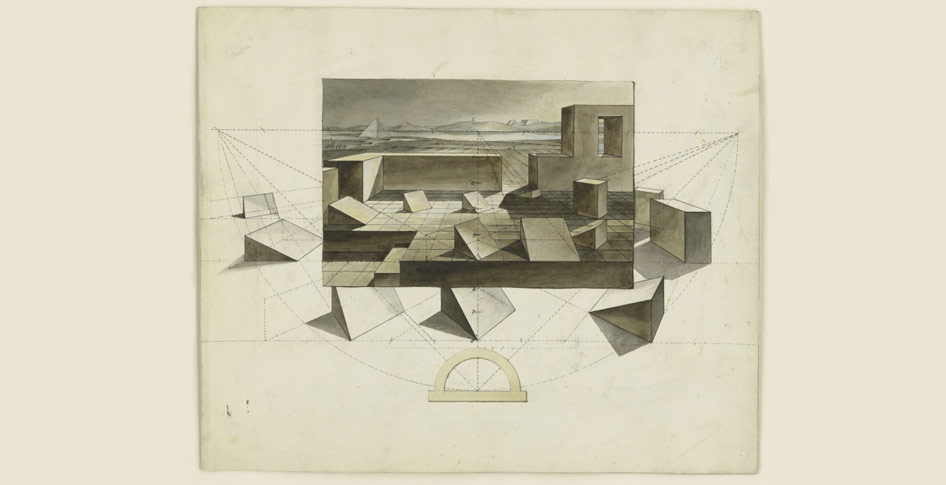

Verwobenheit ist für Dahlem ein wichtiges Stichwort. Denn schon bei der Gründung dieses deutschen Oxford durch den preußischen Kulturpolitiker Friedrich Althoff bestand eine der wesentlichen Ideen darin, unterschiedliche Disziplinen miteinander zu verbinden. Wie viel von diesem alten Geist ist noch lebendig?

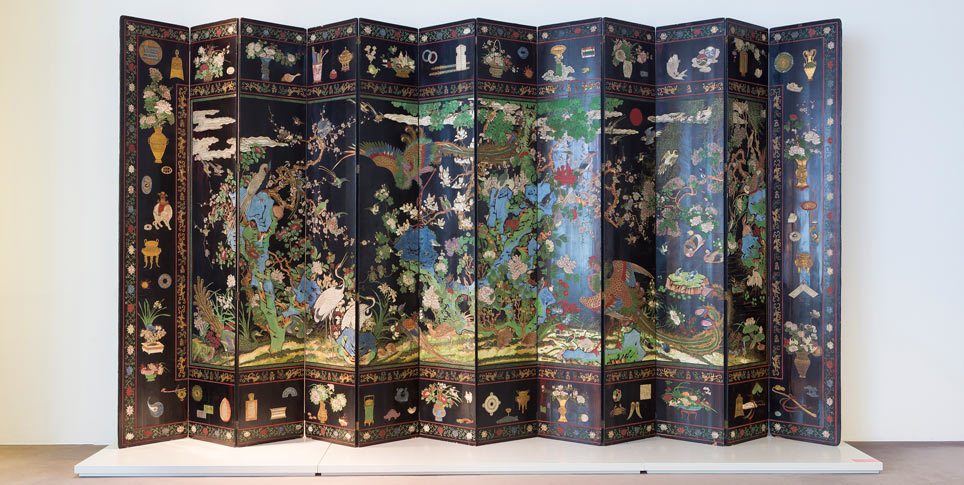

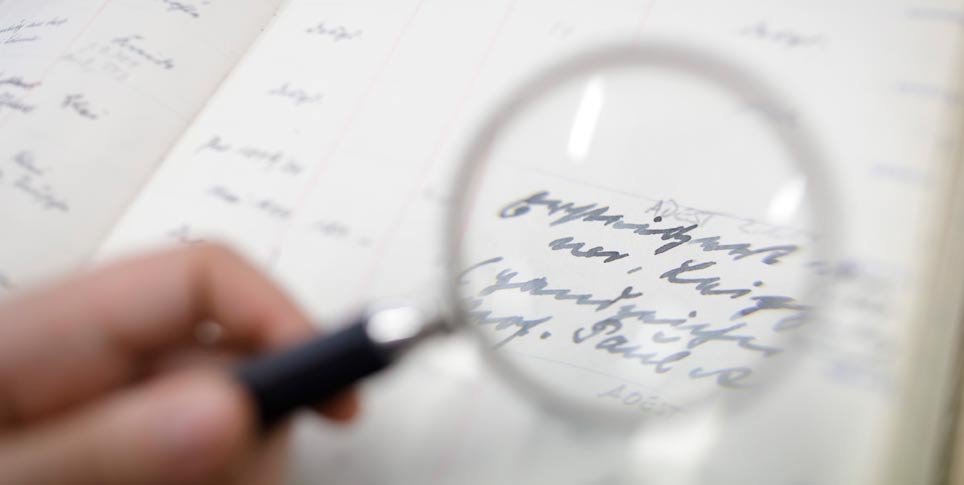

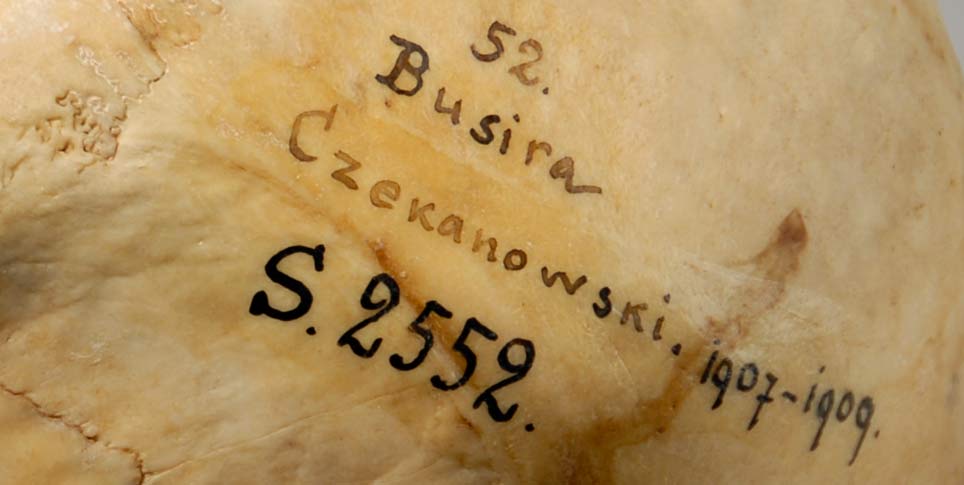

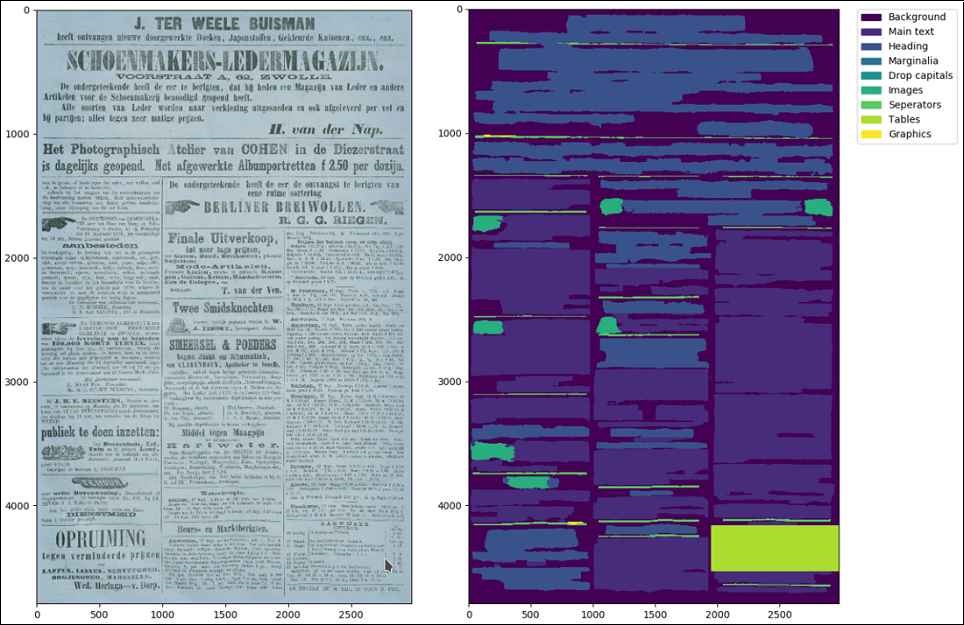

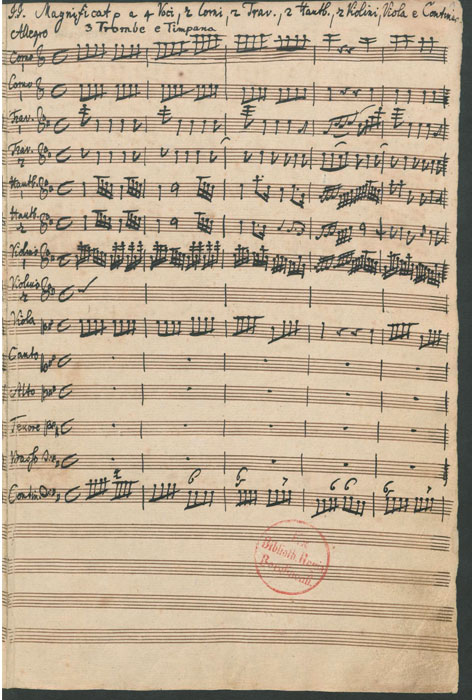

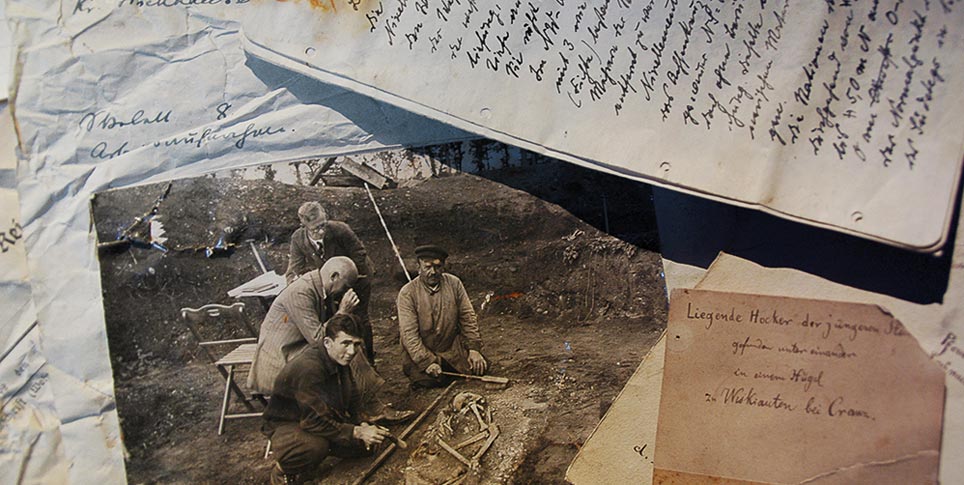

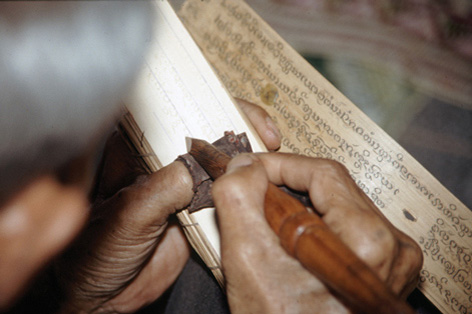

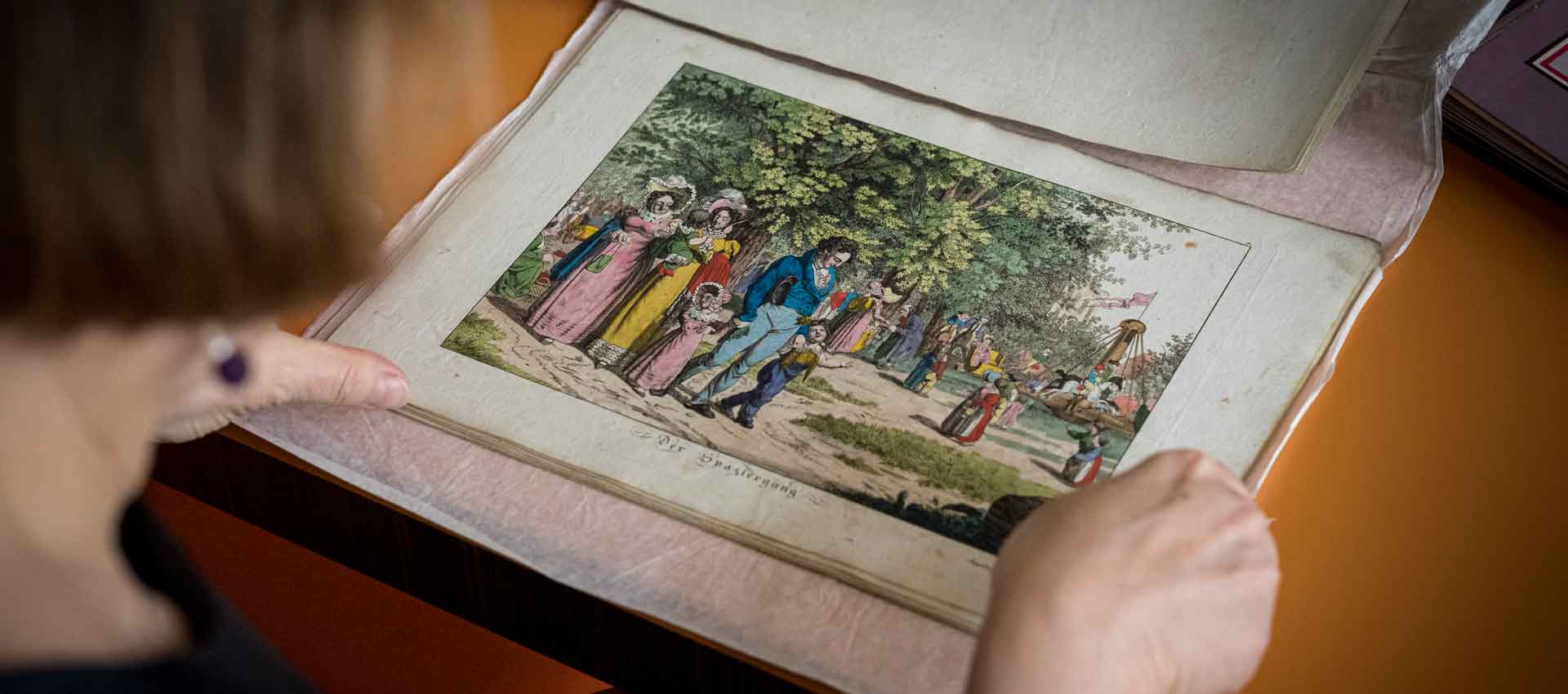

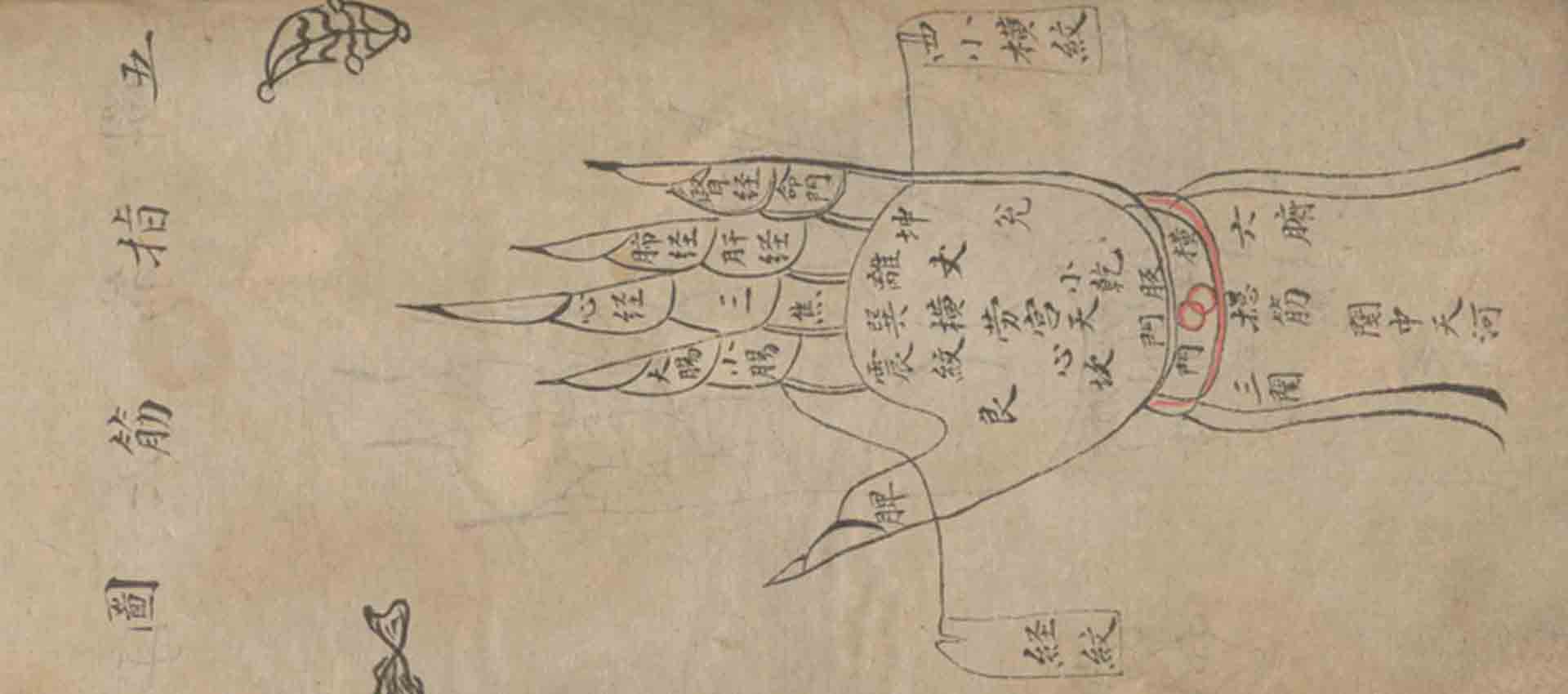

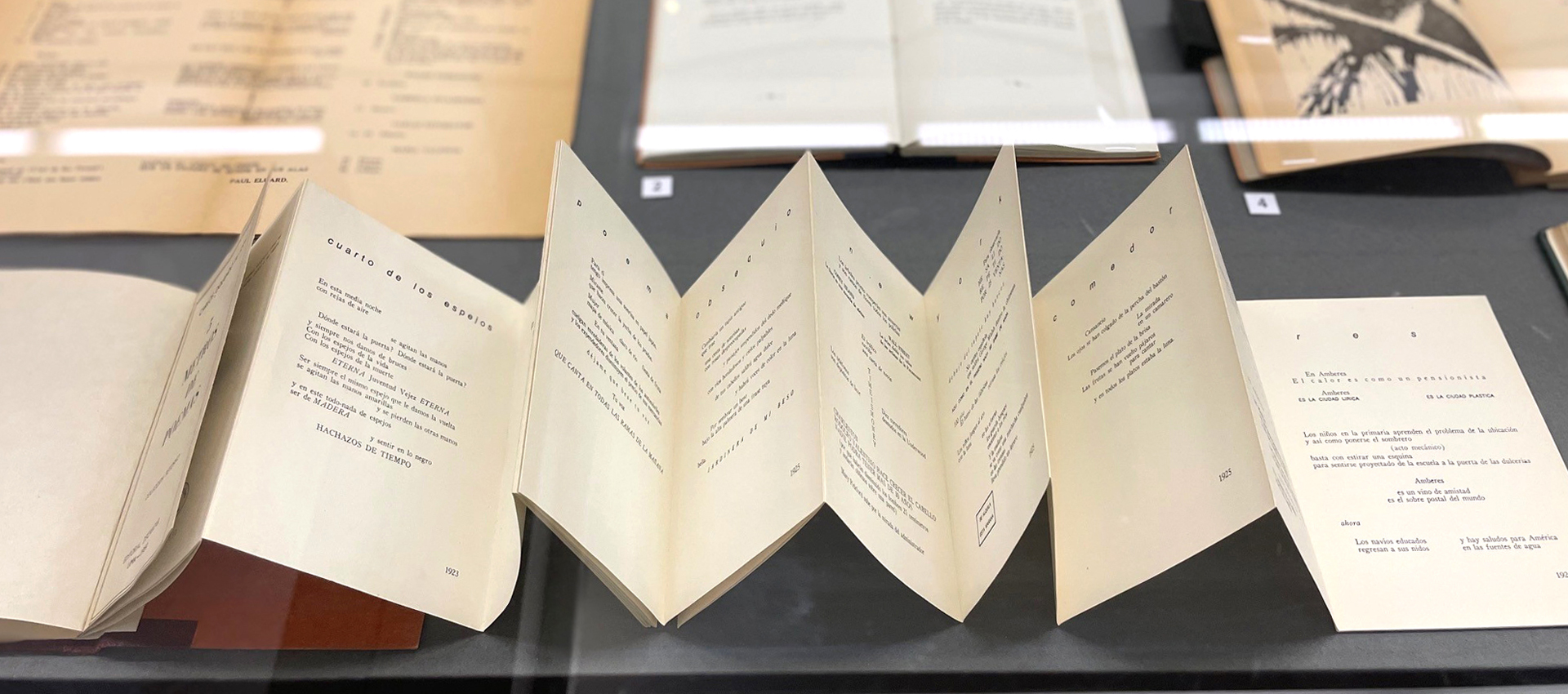

BORSCH: Viele Verbindungen entstehen ja allein schon aus der gemeinsamen Beforschung von Objekten aus den Sammlungen. Es gab eine Zeit in Deutschland, da waren Objekte regelrecht „out“. Der Reduktionismus der Nachkriegszeit hatte alles, was mit biologischer Systematik zusammenhing, als unmodern erscheinen lassen. Heute hingegen ist klar, dass Objekte wieder eine große Rolle spielen, in allen Wissensbereichen.

ZIEGLER: Sogar in der Mathematik fängt man wieder an, über den Wert von Sammlungen nachzudenken.

BORSCH: In vielen wissenschaftlichen Disziplinen hängt die Überprüfbarkeit von Erkenntnis von Objekten ab. Die Evolutionsgeschichte von Organismen und damit die Artenvielfalt lässt sich nur so erforschen. Die Motivation zu sammeln liegt also nicht darin, dass man sich als Forschungsinstitut was Neues ins Regal stellen will, sondern weil so Wissensgenerierung geschieht.

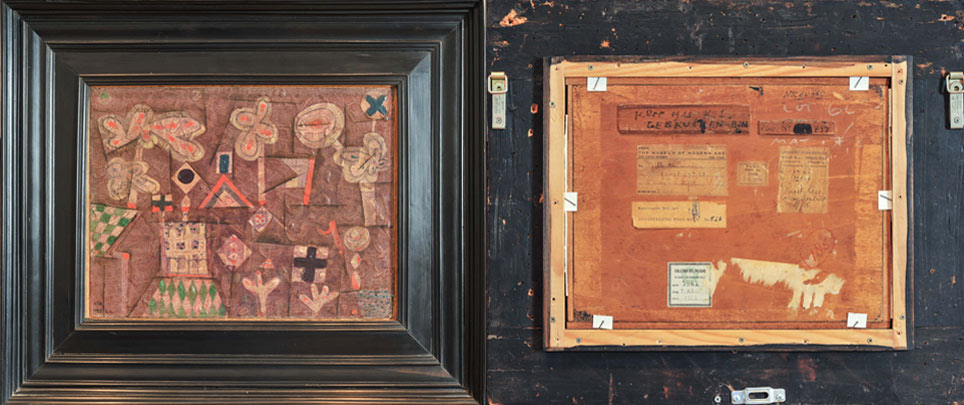

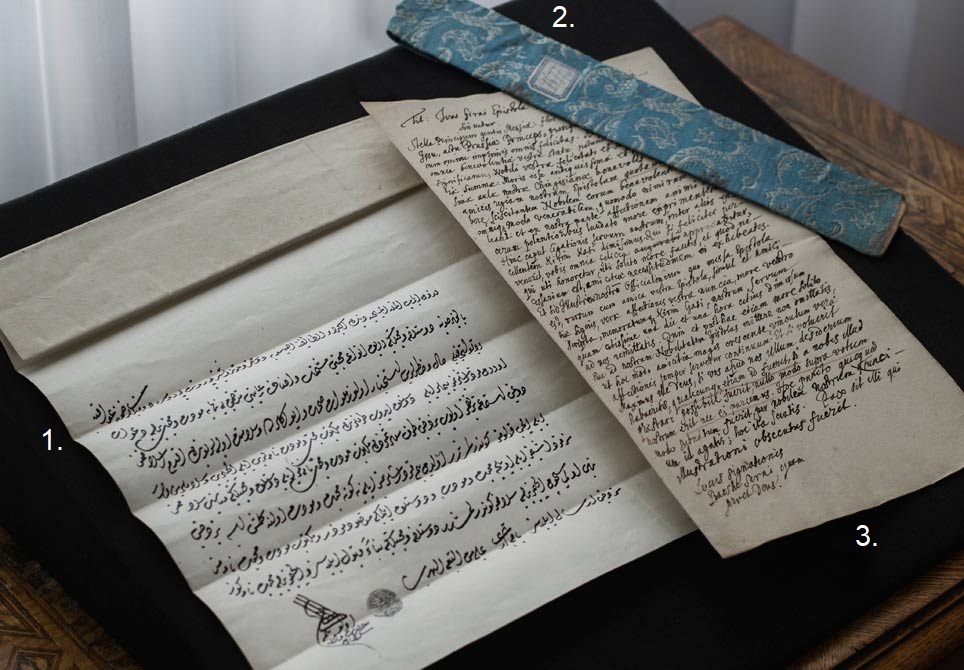

RAHEMIPOUR: Es geht in der Wissenschaft wie auch im Museum immer darum, gemeinsam über Objekte nachzudenken, sie zu kategorisieren, zu restaurieren und mit ihnen zu arbeiten.

ZIEGLER: Mit unseren Sammlungen wollen wir Weltzusammenhänge verstehen. In den Sammlungen der FU spiegeln sich sämtliche Themen der Welt wider – vom Klimawandel bis zur Ernährungskrise; oder, um zu den Ethnologischen Sammlungen der SPK zu wechseln – von der Kolonialisierung bis zur globalen Gerechtigkeit.

BORSCH: Unsere Sammlungen sind aufgrund der laufenden Forschungsarbeiten stark wachsend. Jährlich kommen zu der Botanischen Sammlung 40.000 Objekte hinzu.

Stößt man nicht irgendwann an Platzprobleme?

BORSCH: Viele Objekte sind nicht sehr groß. Und die Objekttypen sind eng verknüpft: Nicht jede Pflanze haben wir dauerhaft als Lebendobjekt; von vielen werden dann Samen bei minus 20 Grad in unserer Dahlemer Saatgutbank aufbewahrt. Akzessionierung und Deakzessionierung wirken ineinander.

Ich möchte noch einmal auf den interdisziplinären Ansatz bei Althoff zurückkommen …

RAHEMIPOUR: Interdisziplinarität war damals etwas sehr Normales. Da war Althoff ein Kind seiner Zeit.

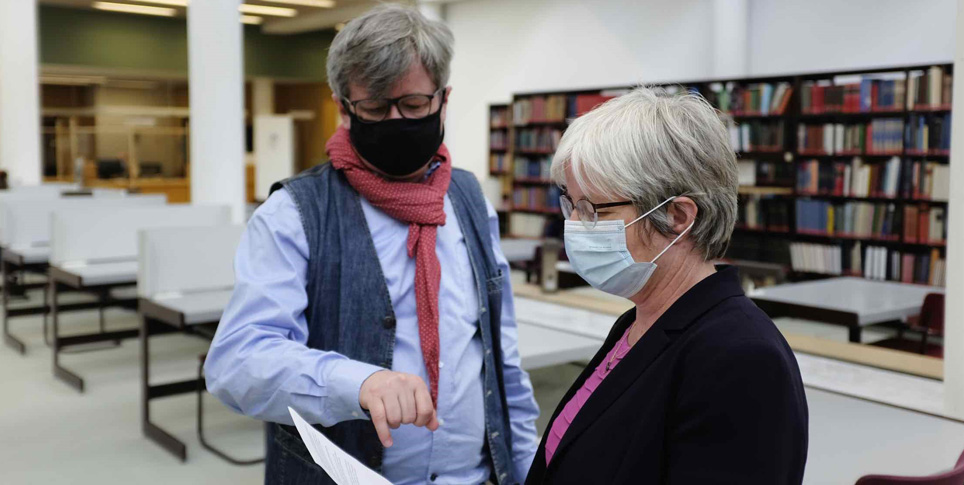

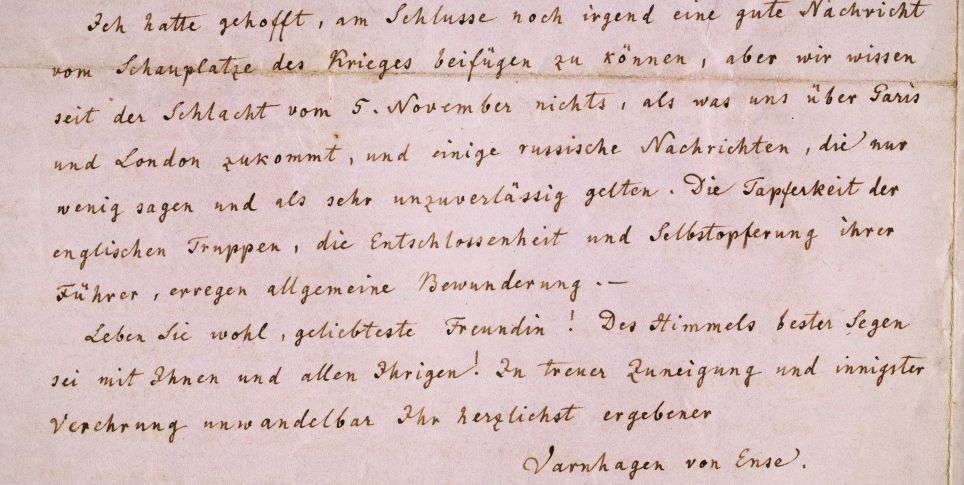

Dennoch muss man die gemeinsame Arbeit koordinieren. In dieser Hinsicht soll Friedrich Althoff über großes Talent verfügt haben – man sprach sogar von einem „System Althoff“. Wie sieht heute der interdisziplinäre Anspruch in der alltäglichen Praxis aus?

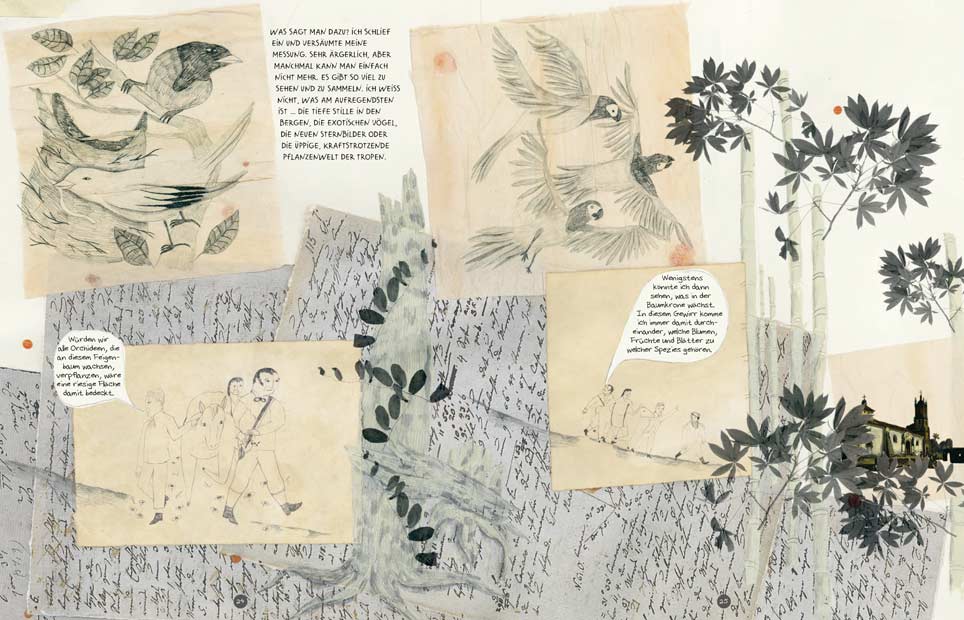

BORSCH: Da ist Interdisziplinarität nicht immer so einfach. Verschiedene Disziplinen sprechen unterschiedliche Sprachen. Wir haben an der FU ein Biodiversitäts-Forschungsprojekt mit Partnern in Kolumbien realisiert. Daran waren Wissenschaftler des Lateinamerikainstituts, der Politikwissenschaften, der Geografie und des Botanischen Gartens beteiligt. Es ist schon etwas Zeit vergangen, bis wir überhaupt verstanden haben, wer wie denkt und wie mit gleichen Begriffen unterschiedliche Vorstellungen verbunden sind.

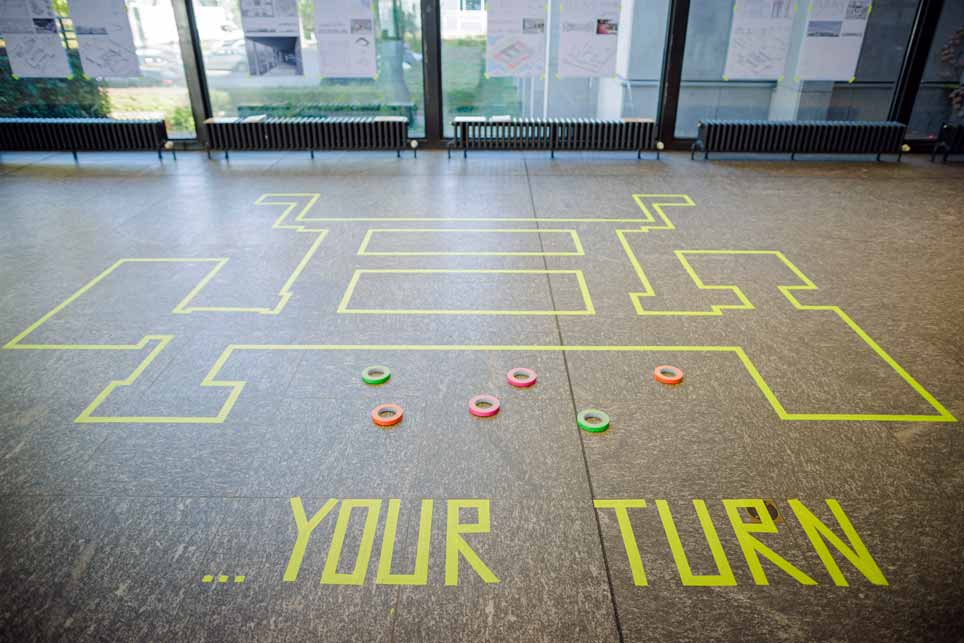

RAHEMIPOUR: Dennoch ist Zusammenarbeit hier in Dahlem etwas Normales – auch zwischen Institutionen. Da muss ich nicht sagen: „Los, macht doch mal was mit der FU!“ Das ist nicht Top down. Strukturen werden ge- und Gespräche eröffnet. Es geht darum, Hierarchien von Wissen abzubauen.

ZIEGLER: Das ist eben genau dieser berühmte Dahlem-Spirit.

RAHEMIPOUR: Genau. So macht es doch auch viel mehr Spaß. Es können Innovationen und neue Ideen entstehen.

Eine relativ neue Idee ist auch der Forschungscampus Dahlem, der zunächst innerhalb der SPK die Zusammenarbeit voranbringen will. Worum geht es da?

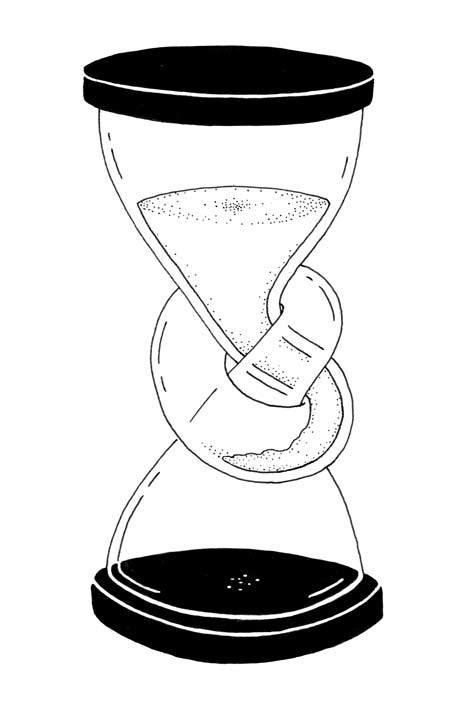

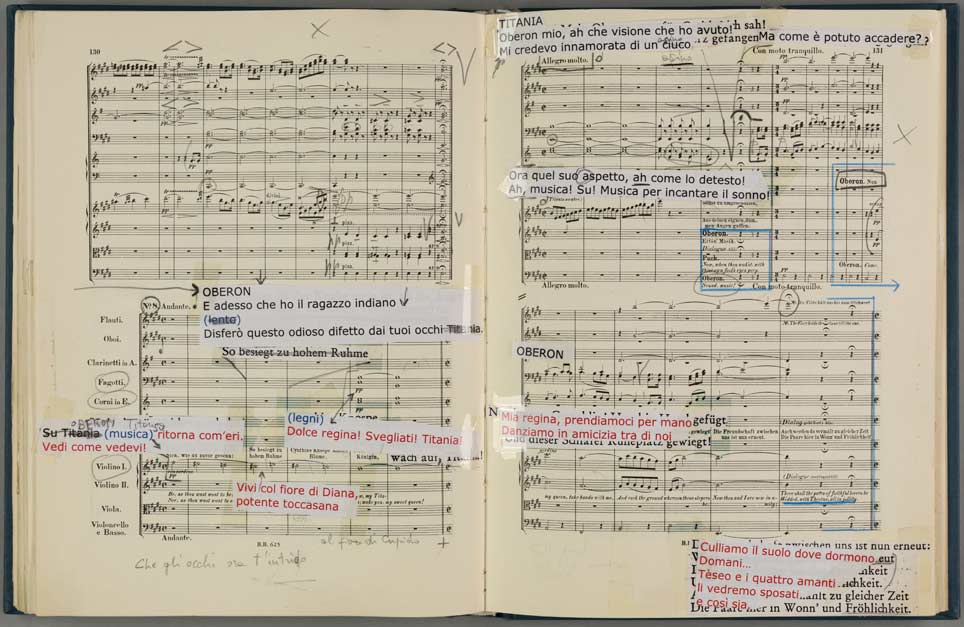

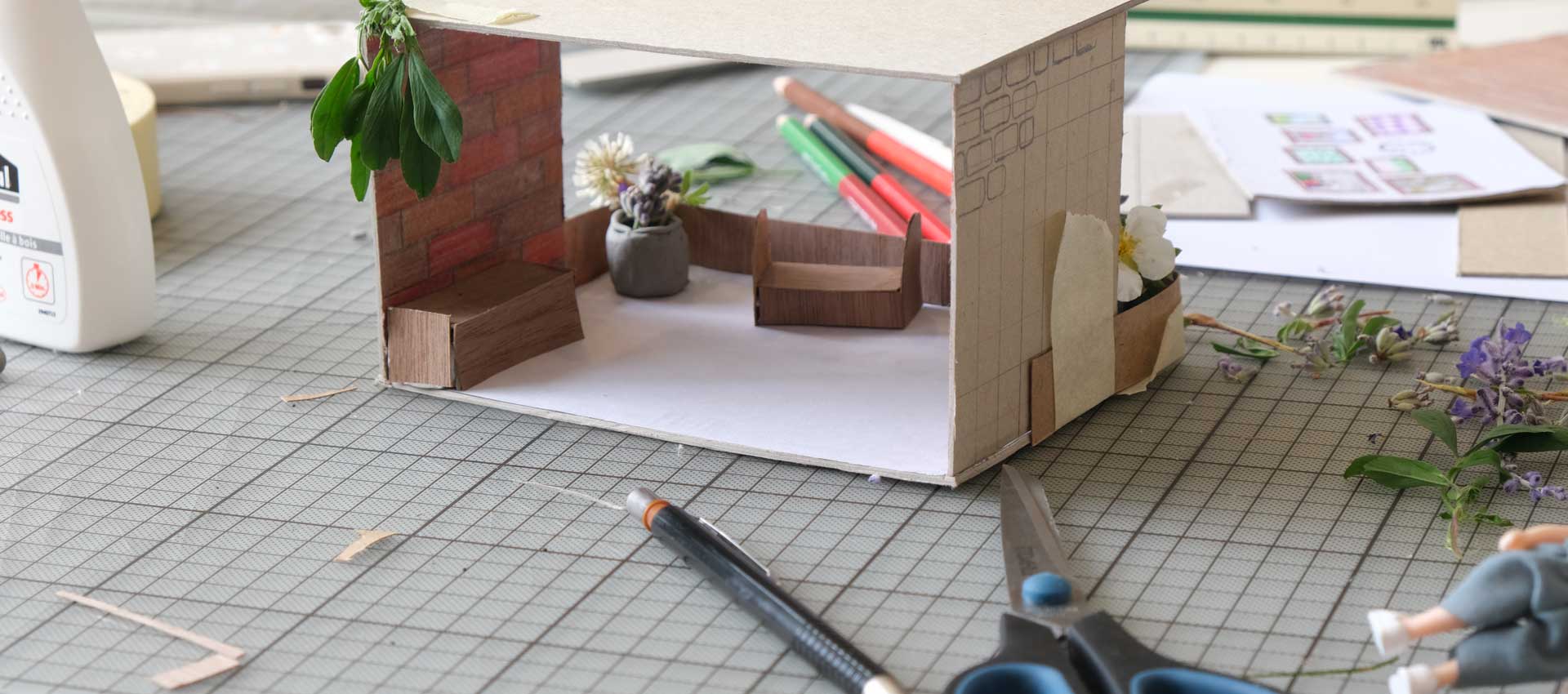

RAHEMIPOUR: Im Forschungscampus Dahlem haben wir acht Einrichtungen der SPK zusammengeführt, die zeigen, wie bei uns Wissen generiert wird, und die die Prozesse unserer täglichen Arbeit sichtbar machen wollen. Unser erstes Projekt bestand darin, das Thema Zeit und Zeitlichkeit aus verschiedenen Perspektiven und mit Objekten verschiedenster Sammlungen zu erforschen. Am Ende ist keine konventionelle Ausstellung entstanden, aber eine Darstellung von Wissensgenese. Es gibt Workshops und Veranstaltungen, die gemeinsames Denken und Weiterentwickeln ermöglichen sollen. Und das alles unter dem Gedanken der Transdisziplinarität.

Dahlem bleibt also auch in Zukunft Vielfalt

ZIEGLER: Vor allem bleibt es eine lebendige Vielfalt – und die schließt die lebendigen Museumssammlungen mit ein.

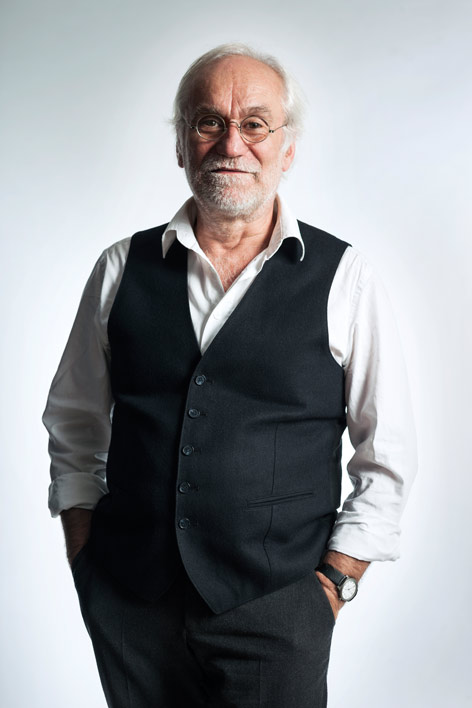

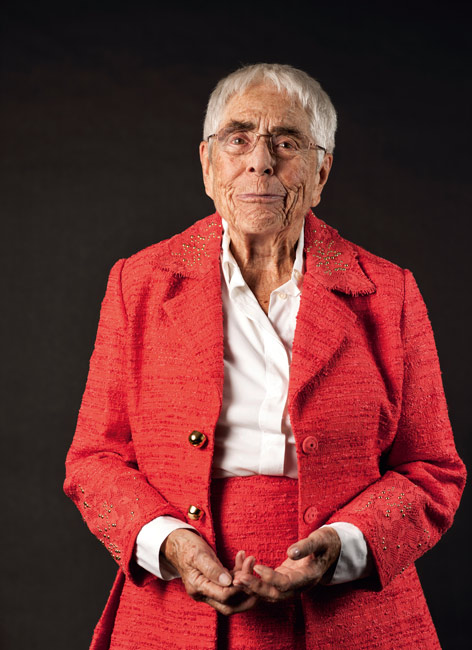

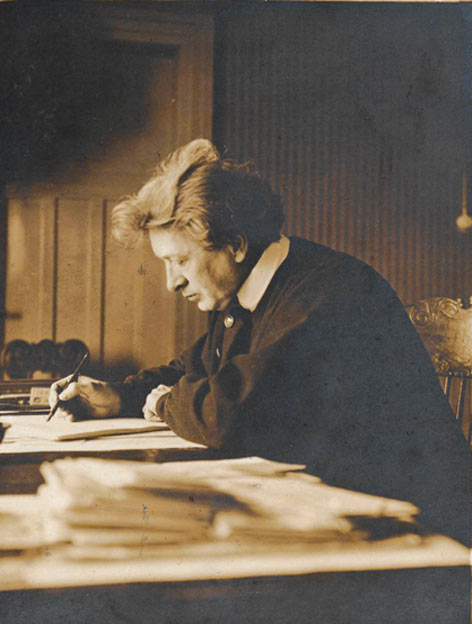

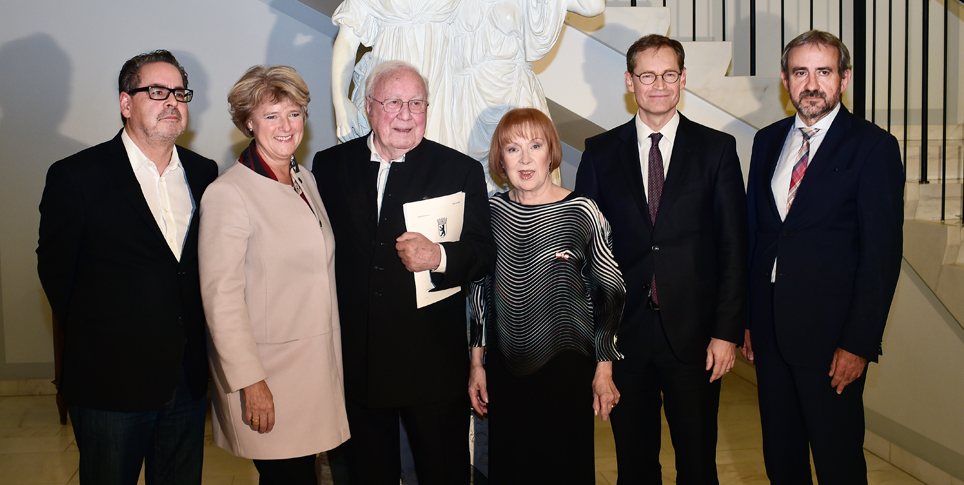

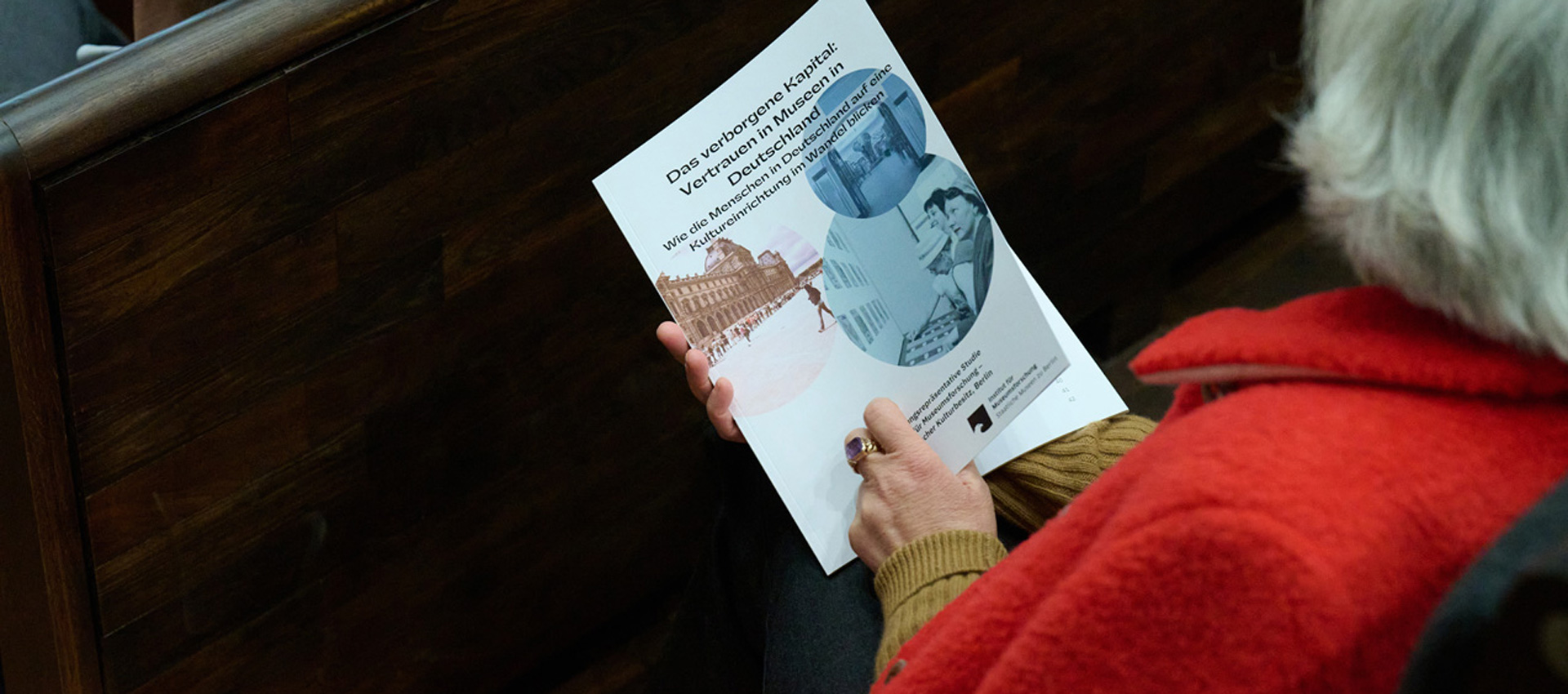

PATRICIA RAHEMIPOUR wurde 1972 geboren. Die Archäologin ist Direktorin des Instituts für Museumsforschung und Mitglied im Interimsvorstand der Stiftung Preußischer Kulturbesitz..

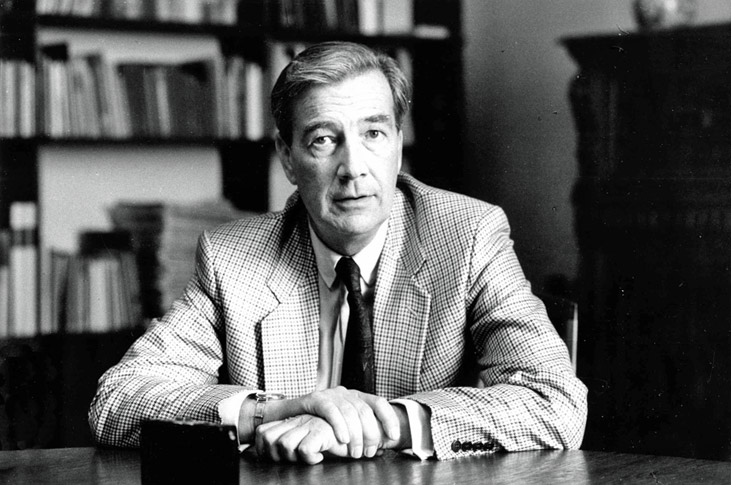

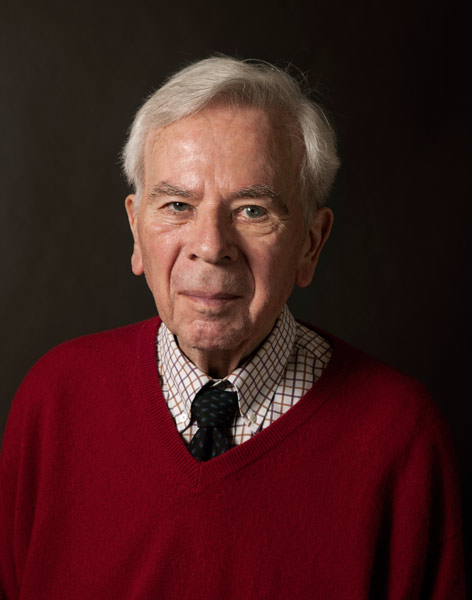

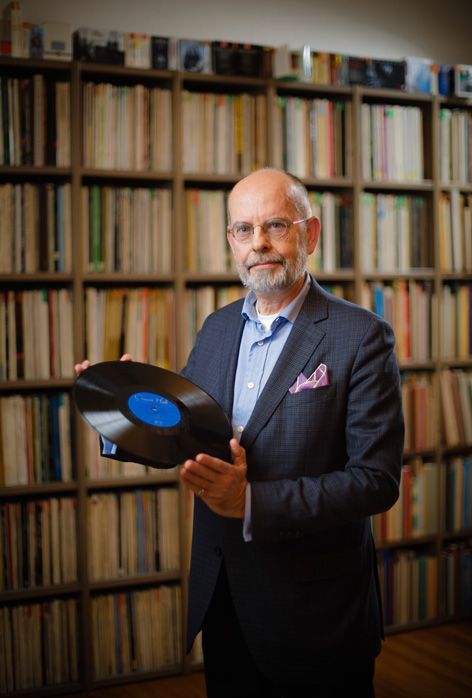

GÜNTER M. ZIEGLER wurde 1963 in München geboren. Seit 2011 hat er eine Professur für Mathematik an der FU inne. Seit 2018 ist er Präsident der Universität.

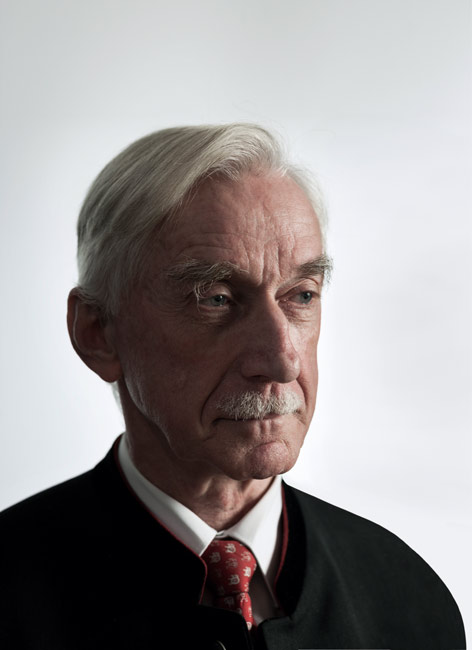

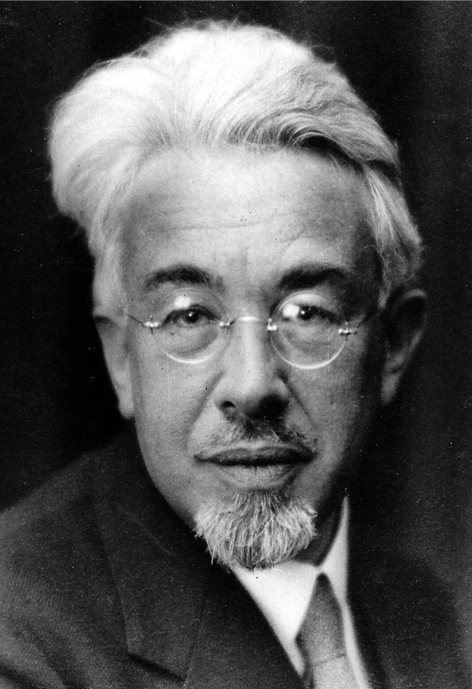

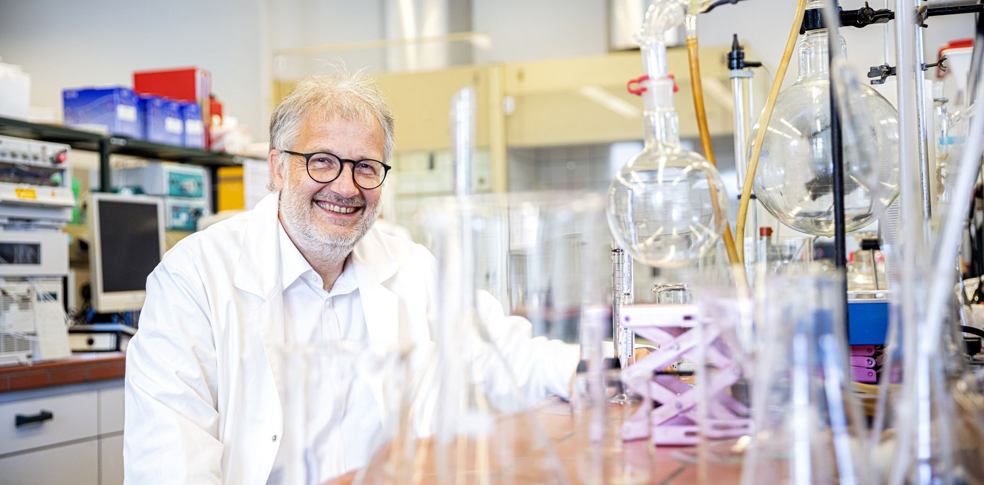

THOMAS BORSCH wurde 1969 in Königstein geboren. Er hat einen Lehrstuhl für Systematik und Geographie der Pflanzen inne und ist Direktor des Botanischen Gartens und Botanischen Museums Berlin.