Stefan Simon, Direktor des Rathgen-Forschungslabor, über seinen Forschungsaufenthalt in Kanada

Stefan Simon verbrachte bis Juni 2025 einen Forschungsaufenthalt an der Carleton University in Ottawa. Er hatte im Rahmen des Fulbright U.S. Scholar Program den Titel Distinguished Research Chair für sein Projekt „Cultural Heritage and Sustainable Management of Change“ erhalten. Fulbright Canada ist eine binationale Organisation, die das gegenseitige Verständnis zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten durch akademischen und kulturellen Austausch fördert. Im Interview berichtet Simon über den Wert der „Indigenous Knowledge“, schwarzen Listen in Yale und warum neben Nachhaltigkeit auch Forensik für die SPK noch relevant sein könnte.

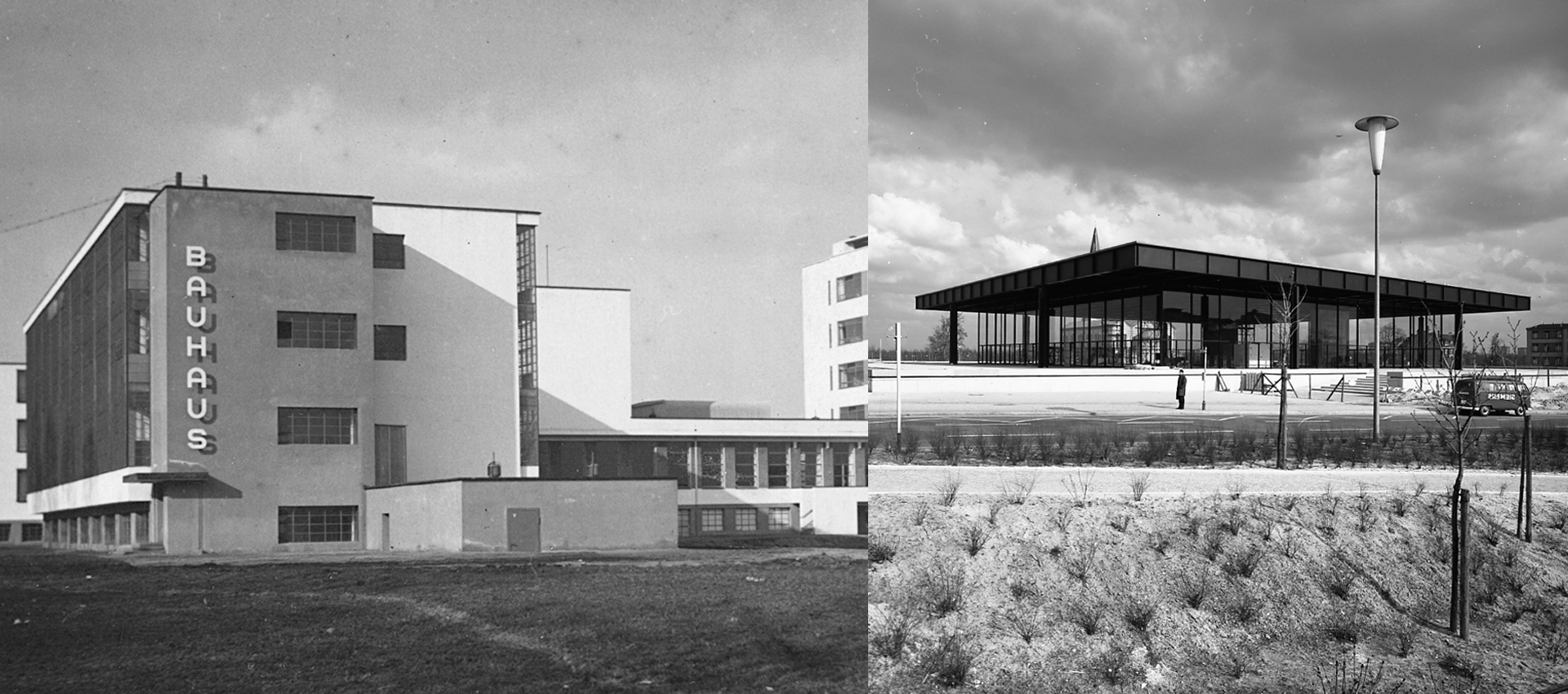

Foto: Stefan Simon

Herr Simon, Sie waren 11 Monate für einen Forschungsaufenthalt an der Carleton University in Ottawa. Wie haben Sie diese Zeit erlebt – persönlich und fachlich?

Stefan Simon: Ich bin seit Juni wieder in Deutschland, und rückblickend war diese Zeit wohl die schönste meiner Karriere. Kanada ist ein Land zum Verlieben: landschaftlich atemberaubend, die Menschen außerordentlich freundlich und nett und es fiel mir wirklich sehr schwer, wieder nach Hause zu fahren. Ich konnte viel durchs Land reisen: Von der Welterbestätte L’Anse aux Meadows an der Spitze Neufundlands bis in die Alert Bay auf Vancouver Island, durch alle Provinzen und die North West Territories. Überall habe ich über mein Kernthema Gespräche geführt und Vorträge gehalten: wie wir unser kulturelles Erbe in der Klimakrise nachhaltig erhalten können. Was das eigentlich für uns bedeutet. Vor allem die Gespräche mit Vertreter*innen indigener Communities wie der MKO (Manitoba Keewatinowi Okimakanak) in Manitoba haben mich tief berührt und verändert.

Aber Kanada hat auch eine schwierige Geschichte mit den sogenannten First Nations, den Inuit und Metis. Ich empfand es als Privileg, zur National Commission for Truth and Reconciliation in Winnipeg zu fahren, einer Kommission, die sich nach dem südafrikanischen Vorbild um die Aufarbeitung dieser Geschichte bemüht – etwa die der sogenannten Indian Residential Schools. Kinder wurden ihren Communities entzogen, in Internate gesteckt, ihnen wurde die Sprache verboten und die Haare geschnitten, Geschwister getrennt, sie durften ihre Eltern nicht sehen. Die letzte IRS wurde, kaum zu glauben, erst 1996 geschlossen. 2022 hat das kanadische House of Commons das IRS-System einstimmig als Genozid anerkannt.

Diese Themen betreffen unmittelbar die Kulturerbeforschung: Warum befinden sich z. B. Masken der Kwakwaka'wakw auf Vancouver Island in den großen Museen der Welt? Wem gehören sie wirklich? Wer entscheidet über ihr Schicksal? Und wie geht man mit solchen Sammlungen verantwortungsvoll um? Immer wieder wurde von meinen Gesprächspartnern die Bitte an mich herangetragen, zu Zeremonien eingeladen zu werden. Diese Bitte habe ich gern mit zurück zu meinen Kolleg*innen in unseren Museen genommen.

Fulbright Canada ist eine binationale Organisation, die den akademischen und kulturellen Austausch zwischen Kanada und den USA fördert. Wie haben Sie die aktuelle politische Situation aus nächster Nähe erlebt?

Stefan Simon: Politisch war meine Zeit in Kanada alles andere als ruhig. Beim Onboarding hieß es noch, die Grenze zwischen den beiden Staaten sei seit 1812 die friedlichste der Welt. Kurz darauf folgte die US-Wahl, unerträgliche Witze von höchster Stelle über eine „arbitrary line“, einen „51. Staat“ und der Premierminister wurde despektierlich als „Governor“, quasi als „Statthalter der Provinz Kanada“, bezeichnet. In der Folge verschwand amerikanischer Whisky aus den Regalen, amerikanische Produkte wie Heinz-Tomatenketchup oder Tropicana-Orange-Juice wurden zu Ladenhütern.

Einer meiner Fulbright-Vorträge in Ottawa stand unter dem Titel „Sustainable Preservation of Cultural Heritage in Times of Climate Crisis“. Mit der neuen U.S.-Administration verschwanden plötzlich Wörter wie „Climate Crisis“ oder sogar „Cultural Heritage“ von den föderalen Webseiten. Ich wurde höflich gebeten, den Titel zu ändern, um kein Aufsehen zu erregen. Dem habe ich am Ende zugestimmt, aber ich konnte natürlich über nichts anderes reden. Das war ja mein Forschungsthema, mein Projekt in Kanada.

Als Deutsch-Amerikaner verstehe ich gut, was Fulbright so einzigartig macht, und bin außerordentlich dankbar für dieses Jahr in „the True North“. Ich hoffe sehr, dass das Fulbright-Programm, seit Jahrzehnten ein Leuchtturmprogramm des Außenministeriums, weiterhin auf solider finanzieller Grundlage stehen wird und Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks diese phantastischen Begegnungen ermöglicht, wie ich sie haben durfte.

Vor Kanada waren Sie ja auch an der Yale University tätig. Wie haben Sie die aktuelle Situation dort mitbekommen?

Stefan Simon: Ich habe immer noch gute Beziehungen zu Yale. Im Mai 2025, auf meinem Heimweg nach Texas, bin ich durch New Haven gefahren. Es war das Commencement-Wochenende, an dem die Studenten ihren Abschluss feiern, und als Rednerin eingeladen war die ehemalige neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern. Die kleine Stadt pulsierend und voll stolzer Eltern und glücklicher Absolvent*innen. Diese quirligen Tage fand ich in meiner Yale-Zeit schon immer am schönsten.

Was dieses Jahr anders war: Die Kolleg*innen, mit denen ich mich auf einen Kaffee traf, sprachen von einer sehr schwierigen Zeit für die Wissenschaft und Forschung in den USA. Dass viele föderale Förderungen in der Luft hängen, ist ein Problem. Selbst Lehrveranstaltungen werden von Professor*innen zunehmend als Risiko empfunden. Eine unbedachte Bemerkung und man kann von Studierenden gemeldet werden und auf schwarze Listen geraten. Es gibt Gründe, warum Timothy Snyder und andere Yale verlassen haben. Das ist alles sehr besorgniserregend.

Und wie ist es insgesamt, an Universitäten mit zukünftigen Generationen von Studierenden und Nachwuchsforschenden zu arbeiten?

Stefan Simon: Ich setze großes Vertrauen auf unseren Nachwuchs und ich bin auch sehr dankbar, einige junge Menschen zu kennen, die sich in der weltweiten Klimabewegung, u. a. der „Letzten Generation“, in den vergangenen Jahren engagiert haben. Wenn wir Glück haben, wenn wir sehr viel Glück haben, werden unsere Enkel ihnen einmal dankbar für ihr Engagement für unsere Gesellschaft und für ihre Entschlossenheit sein. Auch Themen, für die sich die jungen Leute engagieren, wie Diversity, Equity und Inklusion, müssen weiter ein zentrales Anliegen bleiben.

Als Fulbright Scholar in Kanada ist mir auch aufgefallen, wie eng das Kulturerbe mit unserer eigenen Identität verknüpft ist. Wenn zum Beispiel Museen in Untersuchungen aus den USA oder in Deutschland von unserem IfM als „High-Trust Institutions“ angesprochen werden, muss man fragen: von wem? Auch von indigenen Communities? Für viele Indigene verdienen gerade Museen kein Vertrauen. In den Sammlungen amerikanischer Elite-Unis liegen noch heute tausende Native American Human Remains. Für wen also sind diese Institutionen vertrauenswürdig? Für viele Weiße aus dem globalen Norden sicherlich – aber nicht unbedingt für alle. Daran müssen wir arbeiten.

Sie haben den Dialog mit indigenen Gruppen in Kanada erwähnt. Wie haben Sie diese Begegnungen erlebt, und welche Erkenntnisse konnten Sie insbesondere in Bezug auf Klimawandel und Nachhaltigkeit gewinnen?

Stefan Simon: An den Universitäten spielt „Indigenous Knowledge“ mittlerweile eine immer wichtigere Rolle. Es gibt Lehrstühle dafür, etwa an der Carleton University in Ottawa, meiner Gastgeber-Universität. Überhaupt gibt es in Kanada eine ganze Reihe von Kollegen, die die Entwicklung der Welterbekonvention entscheidend begleitet haben. François LeBlanc, Herb Stovel, Christina Cameron sind große Namen in unserem Feld. Vielleicht liegt dies an den langen und kalten Winterabenden, die viel Zeit zum Nachdenken bieten. Vielleicht aber auch an den berühmten Bagels aus Montreal?

In Gesprächen mit indigenen Kolleg*innen hörte ich überall dieselben Grundannahmen, unter anderem, dass wir Menschen anerkennen müssen, dass wir ein Teil dieser Welt sind. Das klingt vielleicht ein wenig naiv, aber es ist wichtig. Wir leiden unter der Hybris, zu glauben, wir könnten die Welt ständig neu erschaffen und uns untertan machen. Indigene Communities denken nicht so. Für indigene Gemeinschaften ist klar: Es gibt einen Schöpfer. Eine Welt ohne Schöpfer ist für sie nicht vorstellbar. Wir schulden dem Land, den Pflanzen und den Tieren Respekt und Dank. Wir müssen das Land bezahlen. Sobald wir das vergessen, geraten wir in Schwierigkeiten.

Ich habe dadurch einen neuen Blick auf die Klimakrise entwickelt. Lösungen können einfach nicht mit denselben Methoden gefunden werden, die uns seit Jahrzehnten immer näher an den Abgrund gebracht haben. Was wir erleben, ist entweder „Business as Usual“ oder ein ungerechtfertigtes Vertrauen in eine grüne Technologierevolution, für die wir weder die notwendige Zeit noch die Ressourcen haben. Ob Native Communities wirklich bessere Ansätze haben, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass unsere traditionellen Ansätze nicht funktionieren. Es ist daher keine schlechte Idee, den indigenen Stimmen aufmerksam zuzuhören.

Welche Erfahrungen haben Sie noch aus Ihrer Zeit in Kanada mitgenommen, und welche Aspekte könnten für die Arbeit der SPK relevant sein?

Stefan Simon: Forensik gehört neben Klimawandel und Nachhaltigkeit zu den zentralen Themen des Rathgen-Forschungslabors. Während meines Aufenthalts in Kanada habe ich von einem enormen Fälschungsskandal erfahren, der u. a. am berühmten Canadian Conservation Institute aufgedeckt wurde: Norval Morrisseau war ein bedeutender indigener Künstler an der Westküste Kanadas. Von ihm wurden rund 6.500 gefälschte Werke zu hohen Preisen weltweit verkauft, auch weit über Kanada hinaus. Darauf müssen wir auch in der SPK vorbereitet sein, denn solche Formen der Kriminalität stellen eine reale Bedrohung für unser Kunst- und Kulturgut dar. Wir wissen das aus unserer Arbeit im Fälschungsfall Beltracchi oder dem Kunstraub von Gotha. Es ist zentraler Bestandteil unserer Arbeit: die Sicherheit unseres Kulturerbes und die Integrität der Sammlungen zu gewährleisten mit der forensischen Expertise, die wir aus dem Forschungslabor einbringen können. Gefälschte Morrisseau-Gemälde dürfen fast überall, sicherlich auch in Deutschland, vermutet werden. Darüber müssen wir auch in unserer Taskforce Risikomanagement in der SPK nachdenken.

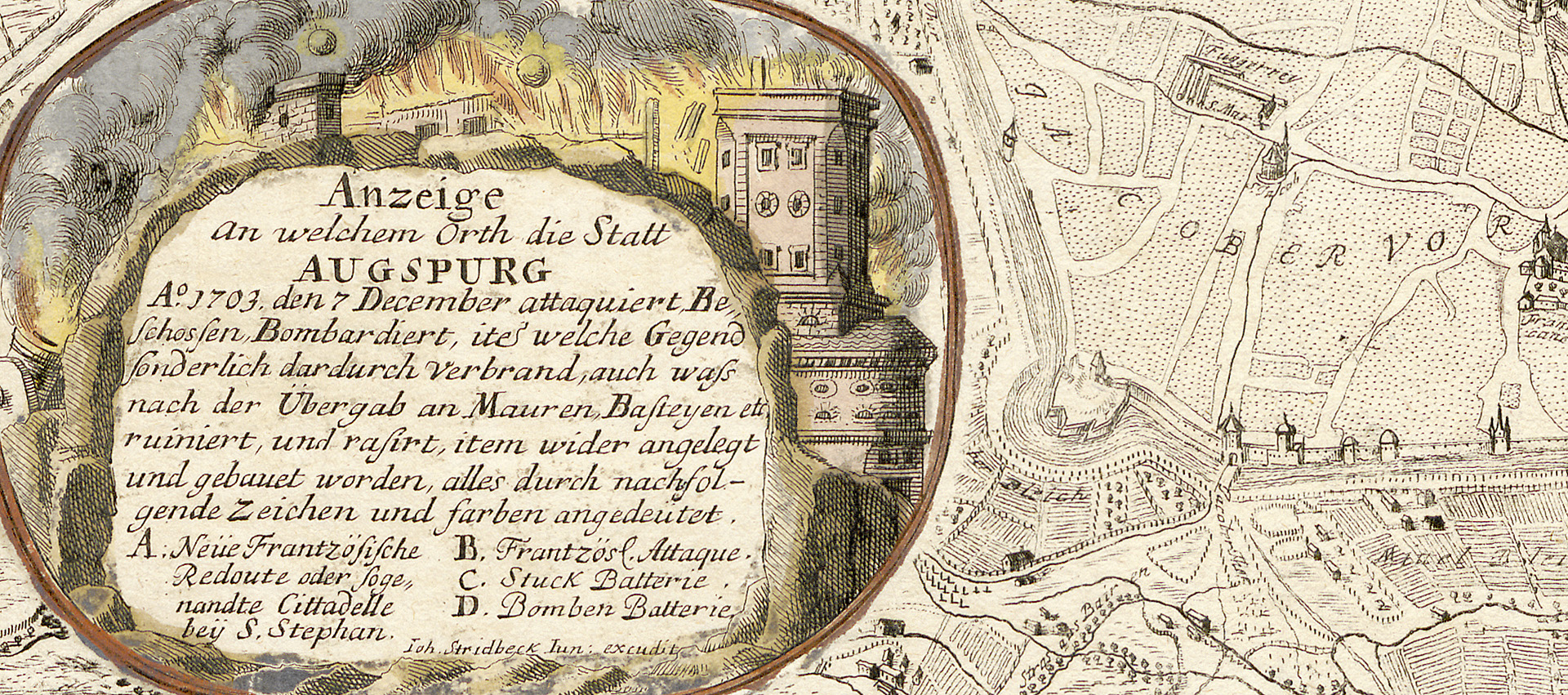

Foto: Stefan Simon