In Berlin-Mitte ringen unzählige Gruppen um Raum und Aufmerksamkeit. Doch wem gehört das Herz der Stadt wirklich? Wir trafen eine Pfarrerin, einen Museumsdirektor und einen Architekten zum Streitgespräch.

Herr Edler, seit nunmehr 19 Jahren setzen Sie sich für ein Flussbad im unmittelbaren Umfeld der Museumsinsel ein. Ende letzten Jahres hat das Berliner Abgeordnetenhaus Ihrer Initiative eine fraktionsübergreifende Unterstützung zugesichert. Ist für Sie jetzt die Zeit gekommen, die Badehose einzupacken?

Tim Edler: Akut noch nicht. Aber mit dem interfraktionellen Beschluss des Abgeordnetenhauses wurde immerhin schon mal der positive Wille ausgedrückt, an diesem Ort der Hochkultur auch Werte wie Nachhaltigkeit, Diversität und Gemeinschaft erlebbar zu machen.

Matthias Wemhoff: Ich für meinen Teil packe meine Badehose ganz sicher noch nicht ein. Ich halte das Projekt an dieser Stelle für deplatziert. Ein 800 Meter langes Flussbad mitten im Spreekanal brauchen wir nicht. Es gibt viele schöne Seen außerhalb von Berlin. Da ist die Mitte kein Ort, um eine Badeanstalt aufzumachen.

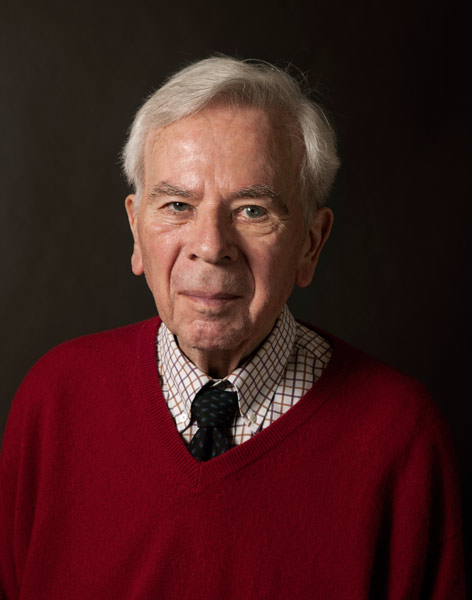

Cordula Machoni

Die 1971 geborene Theologin ist seit 2013 Pfarrerin an der Kirchengemeinde St. Petri-St. Marien, der Bischofs-, Rats- und Stadtkirche am Alexanderplatz. Davor war sie Pfarrerin für Gemeinschaftsaufgaben im Kirchenkreis Stadtmitte.

Cordula Machoni © Max Zerrahn

Bei der Auseinandersetzung um das Flussbad wird eine Konfliktlinie sichtbar, die typisch ist für eine zentrale Lage wie Mitte: Einerseits gibt es hier hohe touristische Anforderungen, andererseits die Bedürfnisse eines gewachsenen Wohnumfeldes. Sie, Frau Machoni, sind Pfarrerin an der St. Marienkirche westlich des Alexanderplatzes. Sie kennen die Bewohner des Bezirks sehr gut. Mit was für einer Bevölkerungsstruktur haben wir es in Mitte zu tun?

Cordula Machoni: Die Bewohner leben oft schon sehr lange an diesem Ort. Viele sind die Dynamik und die Fluktuation, die die Mitte Berlins mit sich bringt, nicht mitgegangen. Oft haben die Menschen Vorstellungen, die mit diesem Ort nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Da sind einerseits die kleinen und oft banalen Lebensfragen, andererseits die großen Bälle, die man an einem solch historischen Ort jonglieren muss. Als Gemeinde müssen wir diese unterschiedlichen Interessen immer wieder neu austarieren. Da gibt es die vielen Menschen, die eine Beheimatung suchen, und es gibt die vielen Fragestellungen, die weit über Berlins Mitte hinausstrahlen.

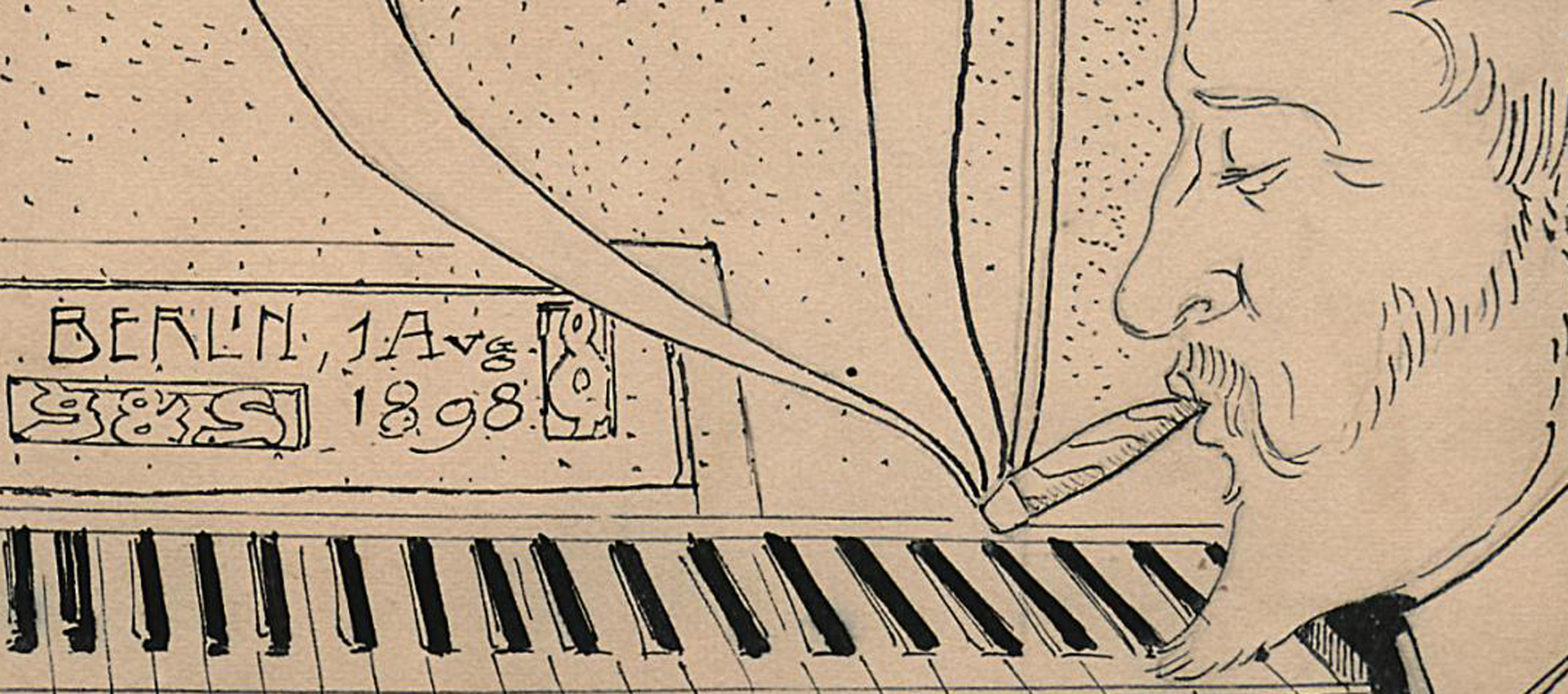

Auch Ihr Flussbad, Herr Edler, strahlt weit über die Grenzen des historischen Kerns der Hauptstadt hinaus. War Ihnen die Wirkkraft Ihrer Idee eigentlich bewusst, als Sie sich 1998 erstmals dem Projekt verschrieben hatten?

Edler: Sicher, auch wenn damals die Mitte noch ein ganz anderer Ort war als heute. Es gab hier eine junge Kreativkultur, die mittlerweile fast verschwunden ist. Doch inmitten dieses dynamischen Umfelds sind die wesentlichen Aspekte unseres Flussbad- Projekts bis heute gleich geblieben. Es geht noch immer um die Themen Ökologie und Umwelt und um einen Zugang zur natürlichen Ressource des Flusses. Es geht um die Bevölkerung in der Stadt, und es geht ganz besonders auch um ein Nachdenken über den Museumsbezirk.

Bei diesem Nachdenken stand früh die Frage im Raum, ob ein Flussbad, für das unter anderem Treppen zum Wasser geschaffen werden müssten, nicht den Weltkulturerbestatus der Museumsinsel gefährden könnte. Wie sieht das ein Direktor eines der wichtigen Häuser auf der Insel, Herr Wemhoff?

Wemhoff: Ich sehe in einem Flussbad eine Gefahr. Wenn man das Projekt wirklich an der vorgesehenen Stelle realisieren will, dann hat das Konsequenzen für das ganze Umfeld. Man bräuchte Umkleidekabinen, Toiletten, Liegewiesen und Wasserzugänge. Dadurch würde der Charakter des Ortes verändert. Eine Stadt lebt davon, dass es Räume gibt, die anders ticken. Das sind oftmals Orte mit kultureller Wirkung. Sie benötigen eine gewisse Erhabenheit und sollen Ruhe und Konzentration ausstrahlen. Und dann gibt es Orte für Sport, Freizeit oder Erholung. Man muss das nicht alles durchmischen. Heute wollen viele Menschen oft überall alles machen, und jeder Ort soll gleich mehrfach benutzt werden können. Ich sehe das sehr kritisch.

Würde ein solches Flussbad nicht aber auch positiv auf die Museumsinsel zurückstrahlen – auf ein Areal, das besonders nach Einbruch der Dunkelheit oft wie leergefegt erscheint und auf dem die Besucherzahlen aktuell rückläufig sind?

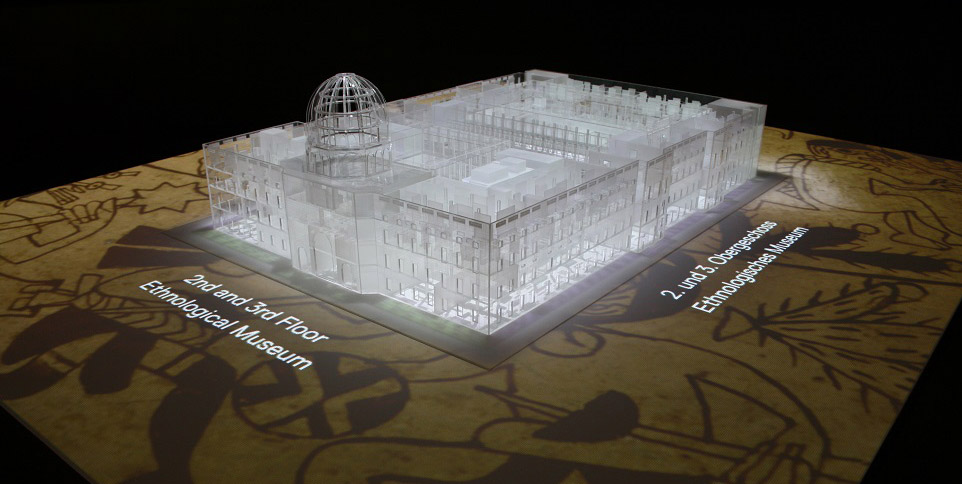

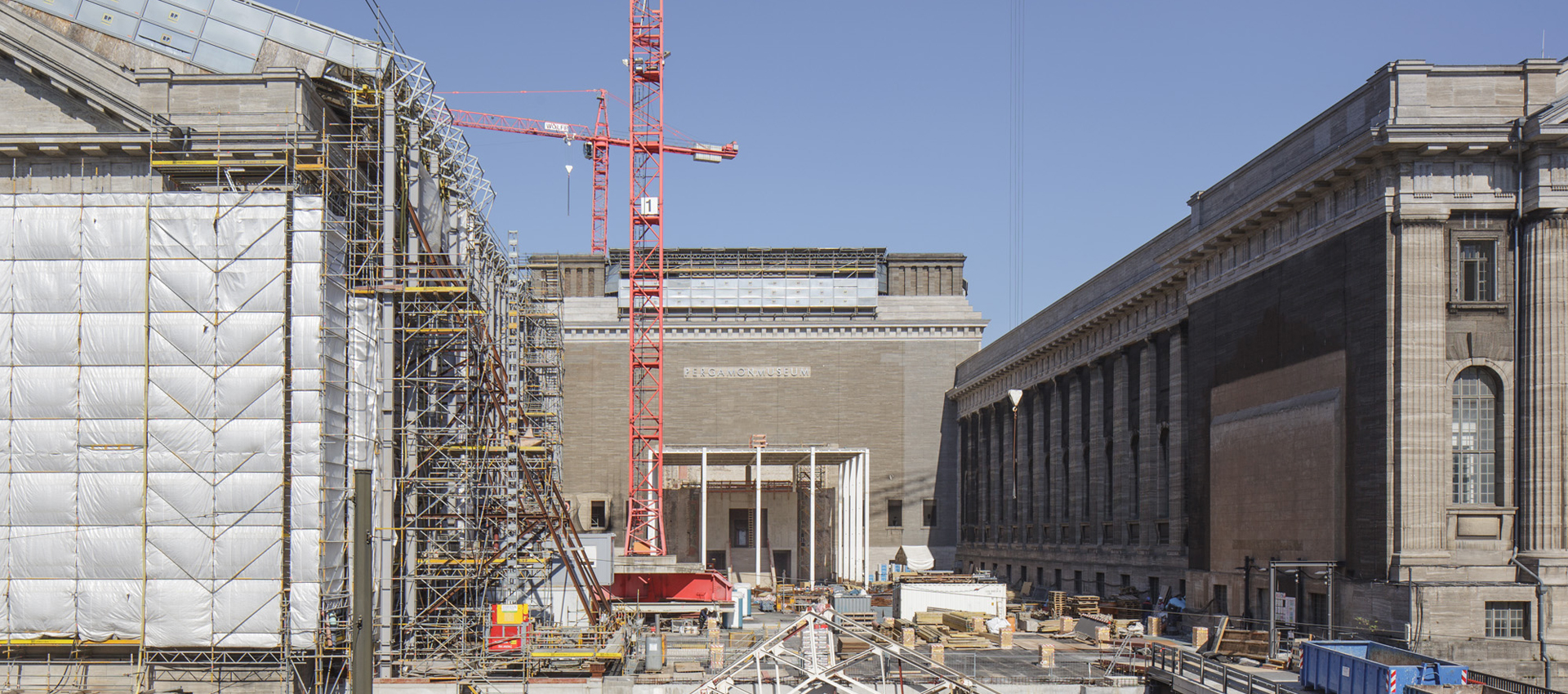

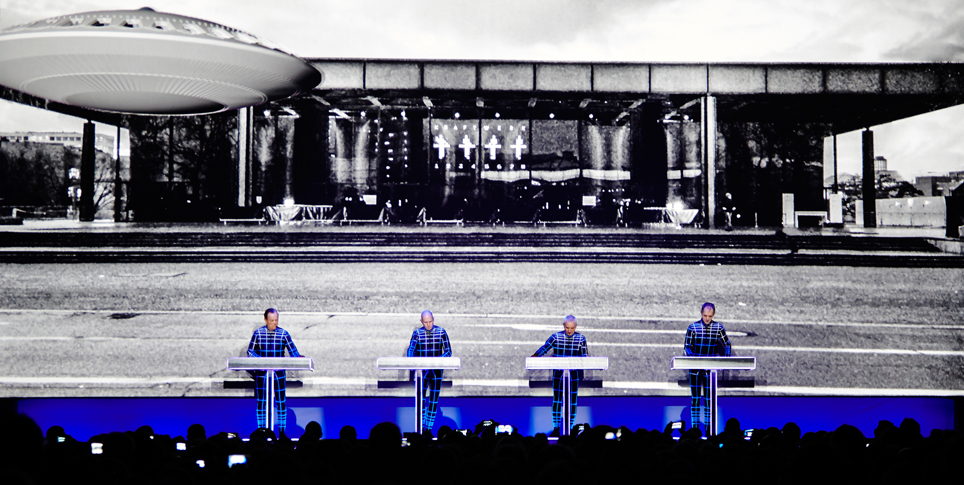

Wemhoff: Für die Dunkelheit brächte auch ein solches Flussbad nichts – oder will man da am Ende Flutlichter aufbauen? Zudem stimmt es nicht, dass die Besucherzahlen rückläufig sind. Was aktuell zurückgeht, das ist die Zugänglichkeit vieler Gebäude. Wir haben Einschränkungen durch Baumaßnahmen – denken Sie an das Pergamonmuseum oder an die Neue Nationalgalerie. Wichtige Häuser der Staatlichen Museen sind aktuell geschlossen. Die offenen Häuser sind in ihren Besucherzahlen stabil. Aber ich möchte auch noch etwas anderes erwähnen: Ich glaube, dass schon heute ein sehr mächtiger Zustrom auf die Museumsinsel zu verzeichnen ist. Da ist es durchaus positiv, wenn es Zeiten gibt, in denen nicht so viel los ist. An anderen Orten auf der Welt kann man längst beobachten, was passiert, wenn ein Ort „übernutzt“ wird – denken Sie nur an Barcelona oder an Mallorca. Das heißt, dass wir städtische Räume auch vor einer Überbeanspruchung schützen müssen.

Machoni: Ich pflichte Herrn Wemhoff an dieser Stelle ausdrücklich bei. Berlin rühmt sich dafür, dass man hier 24 Stunden und sieben Tage die Woche eine Entgrenzung der Lebensrhythmen erfahren kann. Doch ein Mensch – und an dieser Stelle spreche ich auch als Theologin – braucht einen vorgegebenen Rhythmus. Nur in einer Struktur kann er zur Erkenntnis über sich und sein Leben kommen. Dafür benötigt er auch die Struktur der Stadt. Berlin war immer zuerst da. Und ein Ort wie die Marienkirche steht hier seit 750 Jahren für einen Rhythmus, der sich an unserer Biografie orientiert: Diese Kirche verkörpert Jugend, Reife, Sterben, Ewigkeit. Ein solcher Rhythmus spiegelt sich auch in anderen Stadträumen wider. Die Stadt ist wie ein Text, den wir lernen müssen zu lesen. Ein solcher Text hat etwas mit unserem Leben zu tun. Die Stadt gibt uns etwas vor. Und wir sind die, die mit den Vorgaben umgehen müssen.

Wemhoff: Vielleicht mangelt es uns da manchmal an Demut. Wir sollten uns mehr zurücknehmen. Wir müssen nicht alles nutzen und alles zeitgemäß bebauen. Es ist kein Angriff auf unsere Gegenwart, wenn wir uns auch einmal auf ältere Strukturen zurückbesinnen.

Edler: Ich möchte an dieser Stelle unterstreichen, dass ein Projekt wie das Flussbad in keiner Weise auf die „Eventisierung“ der Mitte zielt. Wir sehen in einem dann natürlich gereinigtem Gewässer eher ein Gegenmittel, eine Ruhe gebende Konstante: Die grassierende Überformung der alten Stadtzentren in Europa hat viel mit einer touristischen Vermarktung zu tun. Die Museen sind so gesehen eher ein Verursacher dieser Entwicklung, leben sie doch sehr von unterschiedlichen Veranstaltungen und von wechselnden Besucherströmen. Wir sind von der Frage ausgegangen, wie man in ein solches Viertel wieder etwas hineinbringen kann, was auch langfristig existiert – etwas, das ganz alltäglich und allgemein ist. Was wir nicht wollen, ist eine Badeanstalt, die möglichst viele Nutzer generieren will. Wir wollen einen alltäglichen Umgang mit dem Fluss schaffen und einen Zugang zu ihm ermöglichen. Das hat auch einen pädagogischen Aspekt. Es geht um das Nachdenken über die Ressource Wasser und über den Lebensraum Stadt.

Sie, Herr Wemhoff, sind auch Landesarchäologe von Berlin. Würden Sie sagen, dass sich die Stadt, die einst ganz sprichwörtlich aus dem Kahn entstanden ist, im Laufe der Jahrhunderte vom Fluss wegentwickelt hat? Leben wir heute mit dem Rücken zur Spree?

Wemhoff: Nein, Berlin ist immer noch stark von der Spree geprägt. Schauen Sie sich nur die endlose Reihung von Booten an, dieman an einem gewöhnlichen Sommertag auf dem Fluss sieht. Vielleicht spielt der Fluss heute sogar eine noch größere Rolle als vor 200, 300 Jahren. Damals war die Spree Verkehrsweg und Entwässerungsanlage, aber man ist auf ihr ganz sicher nicht zum reinen Vergnügen Boot gefahren. Interessant ist übrigens, dass in diesem kriegszerstörten Berlin das Flussufer im Wesentlichen unversehrt geblieben ist. Der Fluss hat viele Katastrophen überdauert. Das kann man von den bebauten Räumen in der Mitte nicht sagen. Ich denke, das ist heute ein großes Problem in diesem Bezirk: Man fühlt sich an vielen Orten unbehaust. Das gilt natürlich besonders für den Alexanderplatz. Trotz aller gestalterischen Maßnahmen funktioniert dieser Ort nicht. Vermutlich fühlen sich dort weder Besucher noch Einheimische aufgehoben.

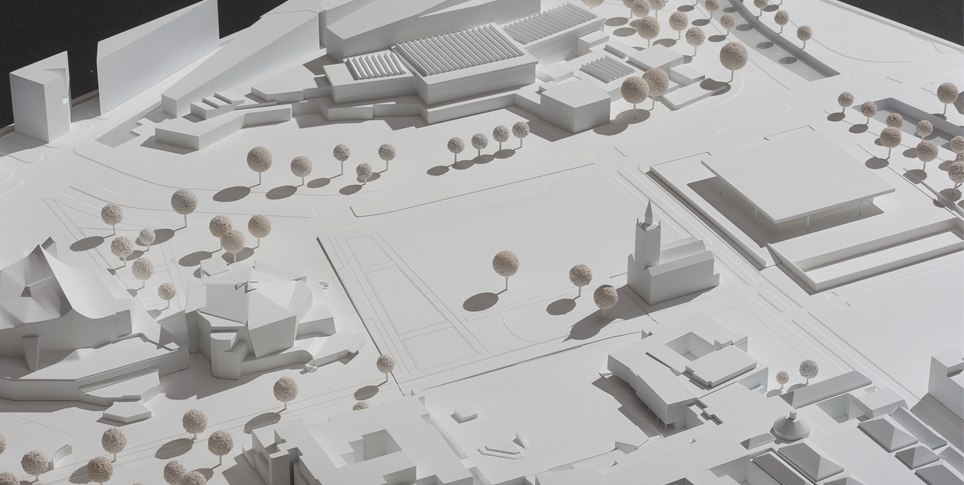

Für diese Vermutung spricht eine Zahl, die 2015 das Bürgerforum „Alte Mitte – Neue Liebe“ an den Tag gebracht hat. Demnach fühlen sich zwei Drittel der Berliner auf der Fläche zwischen Bahnhof Alexanderplatz und Spreeufer nicht wohl.

Machoni: Wenn man Alfred Döblin liest, dann merkt man, dass dieser Platz immer schon ein Brennpunkt gewesen ist. Und ein solcher wird er vermutlich bleiben. Die Menschen, die hierherkommen, wollen gesehen sein – in ihrer Freude, aber auch in ihrem Elend und ihrem Schmerz. All das braucht Sichtbarkeit. Ebenso aber muss man auch die archäologischen Funde, die hier unter dem Pflaster liegen, besser sichtbar machen. Mir tut es regelrecht weh, wenn ich daran denke, was hier alles verschüttet liegt. Es gibt ein Wort, das mir in diesem Kontext gut gefällt: Rücksicht. Rücksicht bedeutet, dass man sich für die Geschichte öffnet, um die eigene Lebensgeschichte zu verankern und um aus dem Vorgefundenen eine Zukunft zu entwickeln. Das wäre das, was ich diesem Platz wünsche.

Wemhoff: Ich denke, dass man an der aktuellen baulichen Situation in Mitte oftmals nicht die Genese der Stadt nachvollziehen kann. Es fehlen 600 Jahre Geschichte. Es gibt heute nur noch 40 Gebäude im Stadtkern, die vor 1850 datiert sind; aus dem Mittelalter sind es ganze fünf. Das ist wenig. Und das hat zur Folge, dass die längste Zeit der Stadtgeschichte nicht wahrnehmbar ist.

Können hier Schloss und Humboldt Forum Abhilfe schaffen?

Wemhoff: Das wird die wirklich spannende Frage sein. Werden die Höfe im und die Plätze am Rande des Schlosses eine Aufenthaltsqualität erhalten, die auch den Berliner am Ende sagen lässt: Wenn ich mir mal wirklich was Gutes gönnen will, dann gehe ich in Mitte spazieren? Ich glaube durchaus, dass das möglich sein kann. Der mittlere Gang im Humboldt Forum etwa wird eine Verbindung von spannenden Räumen erschaffen. Zudem wird es drei Plätze um das Schloss herum geben. Ich hoffe, dass man so ein Stück weit aus der Leere in Mitte herausfinden kann und den Ort wieder mehr zusammengezogen bekommt.

Machoni: Ich würde mir wünschen, dass die Mitte so wieder zu einem Ort wird, an dem man miteinander ins Gespräch kommt; ein Ort, an den wir viel herantragen, aber der uns auch eine Menge vorgibt. Jeder Stein hat in Mitte ja bereits eine Geschichte und eine Deutung.