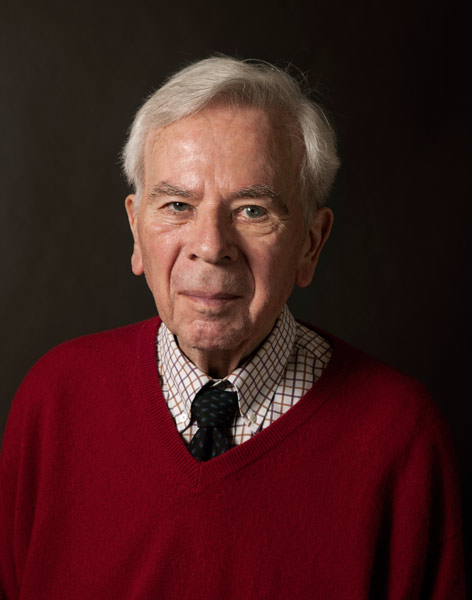

Eugen Blume, 1990 im Kupferstichkabinett (OST) über die Begegnung der Kunst aus Ost und West.

Ich hatte nach meinem Studium seit 1981 eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Kupferstichkabinett, wollte aber lieber in der berühmten Sammlung der Zeichnungen der Nationalgalerie arbeiten. Aber das durfte ich zunächst aus politischen Gründen nicht. Erst 1990, in der Zeit des Umbruchs, konnte ich wechseln. Und erst nach dem Fall der Mauer habe ich auch promoviert. Vorher hätte ich, um eine Doktorarbeit schreiben zu können, Pflichtfächer wie politische Ökonomie oder wissenschaftlichen Kommunismus belegen müssen und das wollte ich nicht.

Unmittelbar nach dem Ende der DDR habe ich also meine Dissertation über die Geschichte der Nationalgalerie geschrieben, über Ludwig Justi, der von 1909 bis 1933 ihr Direktor war und im Kronprinzenpalais eine erste Sammlung der Moderne mit allen großen, zumeist deutschen Namen der Zeit aufbaute.

Eine Ausnahme bildete die abstrakte Kunst, die Justi ablehnte. Kandinsky hat er nicht erworben, weil er Russe war. Abstrakte Kunst hatte für ihn darüber hinaus mit Kunstlosigkeit zu tun. Er hat auf Expressionisten gesetzt und auf Einzelgestalten wie Ernst Ludwig Kirchner und später Max Beckmann.

1933 wurde Justi abgesetzt, wurde dann aber nach dem Krieg als hochbetagter Mann zum Generaldirektor der Staatlichen Museen in Ost-Berlin berufen. Den immensen Verlust von Werken durch die Aktion „Entartete Kunst“ musste er in den Museumsräumen durch Zeichnungen ausgleichen, weil es die Bilder nicht mehr gab.

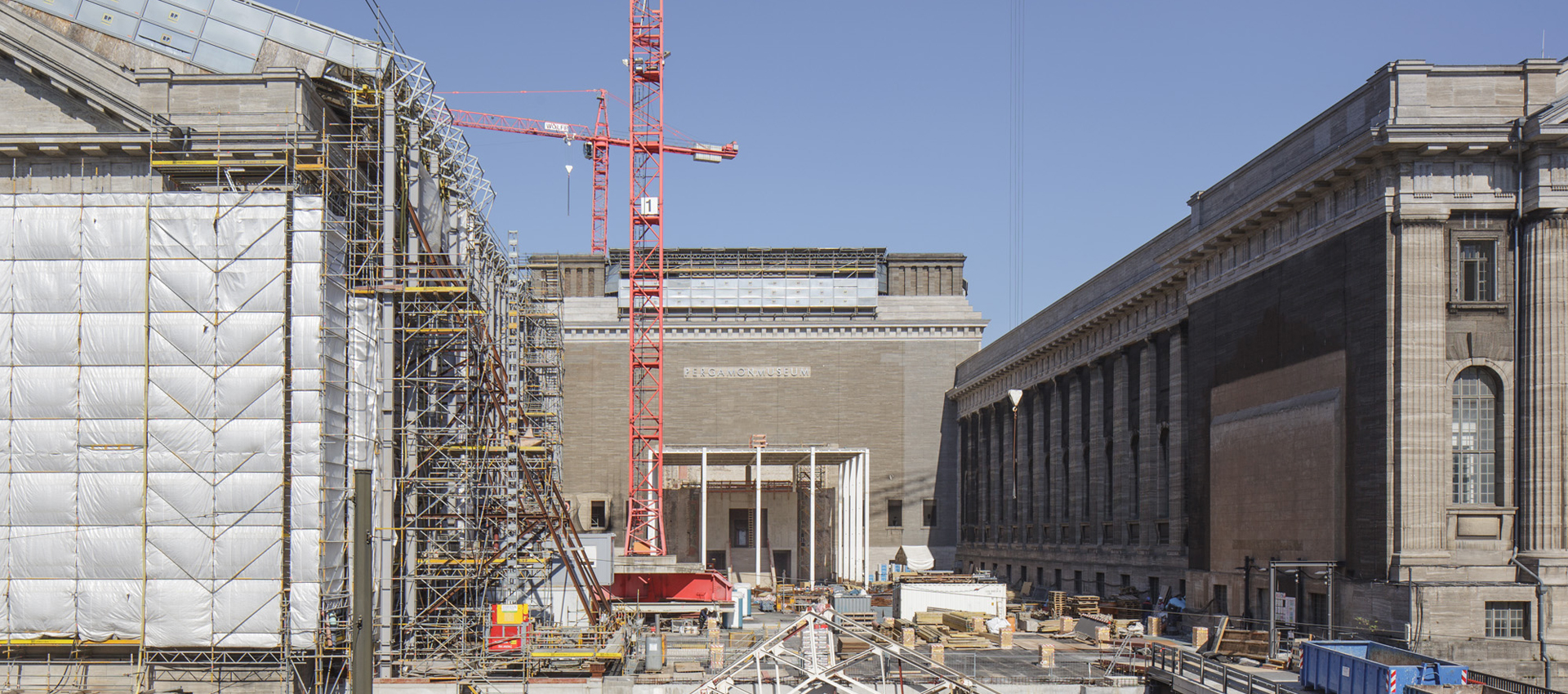

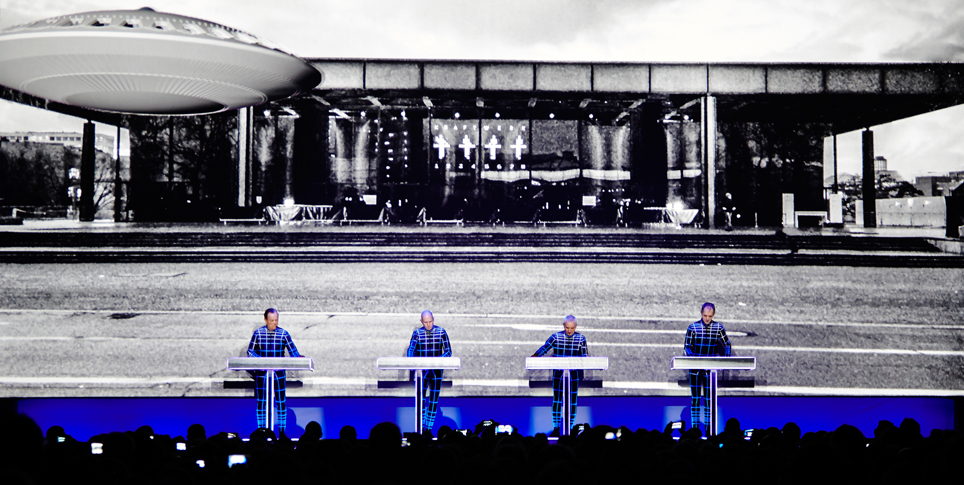

In West-Berlin fehlte nach dem Krieg für die neugegründete Nationalgalerie ein Haus – bis 1968 die Neue Nationalgalerie von Mies van der Rohe gebaut war. West-Berlin war ja als Enklave alles andere als eine Hochburg der Kunstbewegung. Das war für die Bundesrepublik Deutschland eher das Rheinland. West-Berlin wurde zwar politisch gefördert, war aber fast abgeschrieben.

Dagegen war die Nationalgalerie der DDR natürlich stark politisch infiltriert und hat Staatskünstler wie Willi Sitte oder Werner Tübke zeigen müssen, dennoch haben die Kollegen subversiv gehandelt und überwiegend staatsferne Kunst gesammelt.

Dieter Honisch wiederum, der Direktor der Neuen Nationalgalerie im Westen, war der Farbfeldmalerei sehr verbunden, und eine seiner großen Leistungen war, dass er Barnett Newman, Mark Rothko und andere der ersten Generation der amerikanischen Abstrakten angekauft hat. Durch die Vereinigung der Sammlungen konnte man schließlich zeigen, wie unselig die Propaganda des Kalten Krieges war: dass die abstrakten die freien und die figurativen, realistischen die ideologisch gebundenen Künstler sind.

Dieter Honisch hat dann schon kurz nach der Vereinigung in der Neuen Nationalgalerie Staatskünstler der DDR gezeigt. Da hingen dann Willi Sitte oder Bernhard Heisig im großen Foyer und es gab natürlich einen großen Aufschrei. In den ersten Jahren nach der Auflösung der DDR war die politische Debatte naturgemäß sehr angespannt. Man begann die Allmacht der Staatssicherheit zu begreifen. Es gab geradezu eine Jagd nach IMs, es war – wie bei historischen Umbrüchen üblich – eine Zeit der Abrechnung.

Eugen Blume

Geboren 1951 in Bitterfeld

Seit 1981 im Kupferstichkabinett (Ost-Berlin), von 1995 an bei der Nationalgalerie. Ab 2001 Leiter der Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof

Die von Honisch ausgestellten Künstler waren in den Staatsapparat direkt involviert und zum Teil Mitglieder der Volkskammer und Funktionäre gewesen, und diese nun „nur“ als Künstler auszustellen, das hielten viele für problematisch. Denn damit wurden sie als museumswürdiger Teil der Kunstgeschichte des späten 20. Jahrhunderts anerkannt. Mir war klar, was Honisch wollte, ich fand es trotzdem falsch.

Ich hätte sie nicht in diesem reduzierten Rahmen ausgestellt, sondern versucht, in einer Ausstellung Bilanz zu ziehen, was ich dann mit meinem Kollegen Roland März in der Nationalgalerie später auch getan habe. In der Ausstellung „Kunst in der DDR“ haben wir ein erstes Fazit gezogen und die Kunst gezeigt, die wir für Kunst hielten. Keine politische Propagandabildnerei, sondern tatsächlich Kunst.

Es gab ja dieses bis heute lebendige Verdikt, dass die DDR-Kunst per se eine Nicht-Kunst gewesen ist, weil in Unfreiheit und nicht im Kontext der westlichen zeitgenössischen Diskurse entstanden. In der DDR beriefen sich ganze Malergemeinschaften noch auf Cézanne und das wurde und wird verächtlich als Anachronismus gesehen. In diesem Punkt haben wir, glaube ich, eine Korrektur vorgenommen, indem wir deutlich machten, dass es legitim ist, sich auf jeden Punkt in der Kunstgeschichte zu beziehen, wenn man daraus etwas Eigenes produziert.

Werner Tübke war dafür das vielleicht extremste Beispiel. Er hielt sich für eine Wiedergeburt von Pontormo und das war natürlich eine überzogene Haltung. Tübke war aber im Grunde ein postmoderner Künstler, der für mich wieder interessant wurde, besonders durch sein absurdes Bauernkriegspanorama, das größte Leinwandbild Europas, das er im letzten Jahr der DDR in Bad Frankenhausen im Staatsauftrag geschaffen hat.

Honecker hat dieses Bild und seinen Weihetempel noch eröffnet und Tübke hat es im Beisein des Zentralkomitees der SED signiert. Es war so absurd, wie eine surrealistische Aktion von Dalí. Dieses Panoramagemälde sollte die innere Gesetzmäßigkeit der Geschichte zeigen: eine Linie von der sogenannten Frühbürgerlichen Revolution bis zum Kommunismus, im Laufe derer die unterdrückten Klassen gesetzmäßig die Macht übernehmen.

Dabei zeigt dieses Bild das Gegenteil – wenn man es genau liest. Es ist fatalistisch, geschichtspessimistisch, ohne jede Hoffnung, es hat nichts mit dem zu tun, was der Staat eigentlich dort sehen wollte. Aber die sind da blind reingegangen und haben den Manieristen Tübke, ihren Genossen, nicht verstanden!

Nach dem Ende der DDR hat natürlich auch eine politische Diskussion innerhalb der Museen stattgefunden. Dabei ging es nicht um Kunst, sondern um die Frage, ob die alte Leitung möglicherweise zu dicht am System gearbeitet hatte. Man muss sagen, dass die westliche Stiftung sehr moderat gehandelt hat, es gab keine Entlassungen, nur sogenannte „kw“ (kann weg)-Stellen, aber kritisch zu schauen, was es zu DDR-Zeiten für Repressalien gegeben hatte – das wollte man nicht.

Nach dem Ende der DDR hat natürlich auch eine politische Diskussion innerhalb der Museen stattgefunden.

Zwischen den Kollegen aus dem Osten und dem Westen entstand schnell eine Offenheit, die vom gemeinsamen Interesse für die Sache getragen wurde. Doch es hat mich aber gewundert, wie wenig die Westkollegen über den Osten wissen wollten. Ich bin zum Beispiel sofort, als die Mauer fiel, unentwegt in westdeutsche Städte gereist, um die Museen und die Kulturlandschaft kennenzulernen. Aber aus dem Westen haben sich nur wenige aufgemacht, um ostdeutsche Städte zu besuchen. Da spielten eine lange Zeit Ressentiments eine Rolle, die bis heute nicht restlos überwunden sind. Das erstaunt mich immer noch.

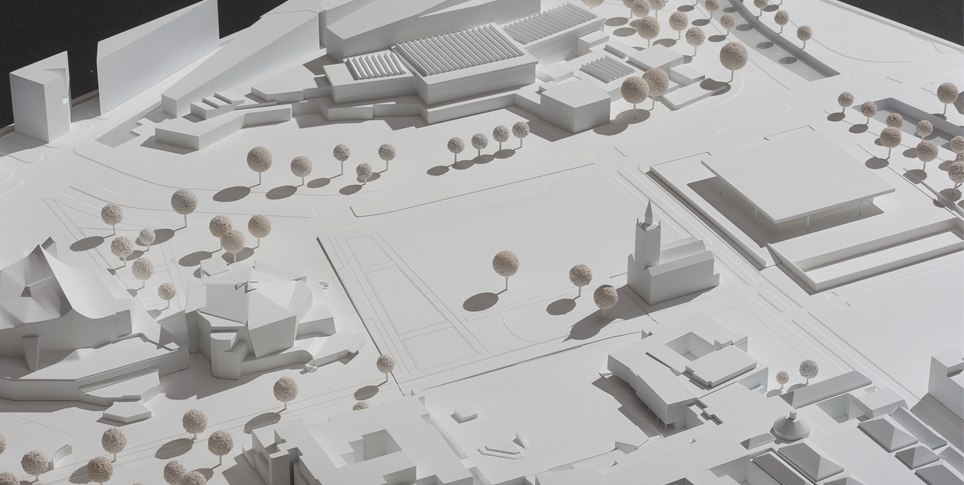

Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin

Der Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin beherbergt reiche Sammlungen zeitgenössischer Kunst. Er ist das größte Haus der Nationalgalerie, deren Bestände zudem in der Alten Nationalgalerie, der Neuen Nationalgalerie, dem Museum Berggruen und der Sammlung Scharf-Gerstenberg zu finden sind.

Wie der Namen verrät, diente der Hamburger Bahnhof einst einem ganz anderen Zweck. 1846 als Bahnhof eröffnet, musste er bereits 1884 wieder schließen. Seit 1996 bietet das renovierte und nun erweiterte Gebäude Raum für die Zeitgenössische Kunst.

Website des Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin