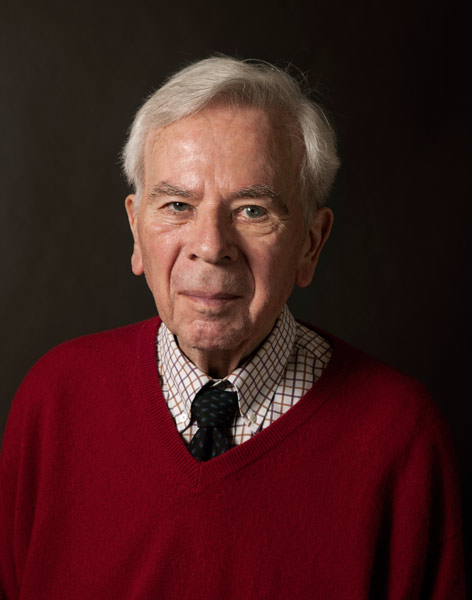

Richtige oder falsche Interpretation, das ist hier die Frage. Der Musikwissenschaftler Heinz von Loesch und der Violinist Michael Barenboim über Ausdruckssinn, tückische Crescendi und die Stoppuhren von Bayreuth

Herr von Loesch, Sie leiten ein groß angelegtes Forschungsprojekt zur „Geschichte der Interpretation“. Ich frage vielleicht erst einmal ganz grundlegend: Was ist überhaupt Interpretation?

Heinz von Loesch: Wir haben ja ein großes Exposé zu unserem Forschungsprojekt verfasst, um zu versuchen, dieses riesige Thema überhaupt in den Griff zu bekommen. Wir sind der Meinung, dass wir dafür vier dicke Wälzer brauchen: einen ersten zu Aspekten der Ästhetik und Ideengeschichte, einen zweiten zu den Institutionen und Medien wie öffentliches Konzert, Tonträger oder Internet, einen dritten zu einzelnen Parametern der Interpretation (Stimme, Instrument, Körper, Räume, aber auch Tempo oder Klangfarbe) und einen vierten, der versucht, den Fluss der Geschichte in die Abfolge von Generationen aufzulösen. Was den Begriff der Interpretation angeht, so konzentrieren wir uns auf den Bereich der Aufführung mit allem, was dazugehört. Der weitere Interpretationsbegriff, der auch die sprachliche Interpretation von Musik miteinschließt, wäre nun wirklich zu weit.

Sie konzentrieren sich auf das 19. und 20. Jahrhundert und suchen nach gewissen Konstanten, nach einer Entwicklung innerhalb der Interpretationspraxis. Herr Barenboim, wie sehen Sie dieses Vorhaben, der Sie ja sozusagen ein handelnder Protagonist der Interpretationsgeschichte sind?

Michael Barenboim: Ich finde das sehr sinnvoll, da ich denke, dass die Rolle des Interpreten in der Musik größer ist, als man auf den ersten Blick vielleicht meinen könnte. Wenn ich eine Partitur vor mir habe und das Wort „Crescendo“ lese, dann muss ich allein entscheiden, um wie viel ich lauter werde. Die Angaben in der Partitur sind nie eindeutig.

In dem Moment, wo Sie eine Geige in die Hand nehmen und spielen, interpretieren Sie. Anders geht es ja gar nicht. Aber glauben Sie, dass man eine Geschichte der Interpretation wissenschaftlich erforschen kann?

Barenboim: Ich vermute, dass am Ende mehr Fragen aufgekommen sein werden als Antworten. Aber das ist doch umso besser.

Von Loesch: Von der Interpretationsgeschichte kann man natürlich nicht mehr erwarten als von der Kompositionsgeschichte. Kein Musikwissenschaftler kann ein Werk letztlich erklären. Wir können nur durch scharfe Fragen versuchen, den Gegenstand zu umstellen. Die Interpretationsgeschichte ist das große Thema der letzten 20 Jahre.

Vorher war es zunächst die Kompositionsgeschichte, dann lange Zeit die Rezeptionsgeschichte. Das Subjektivitätsproblem können wir auch nicht besser lösen als die Kompositionsgeschichte. Denn für den einzelnen Betrachter stellt sich eine Interpretation ja verschieden dar. Ebenso wenig können wir das Ganzheitsproblem lösen. Wir können viele Einzelaspekte wie Klang, Dynamik oder Tempo beschreiben, wir können sogar versuchen, den Geist einer Interpretation irgendwie zu umschreiben, aber bereits auf dieser Ebene hat uns die feuilletonistische Musikkritik etwas an Freiheiten voraus.

Kann man eine Interpretation denn überhaupt abgelöst vom Werk untersuchen?

Barenboim: Ich hoffe nicht! Natürlich existiert das Werk nur in den Interpretationen, aber es bleibt ja dennoch die nicht hintergehbare Konstante.

Von Loesch: Man kann jedoch versuchen, bestimmte Charakteristika eines Interpreten herauszupräparieren. Ob jemand in der Regel eher frei mit den Tempi umgeht oder ob ein Interpret ein großes Spektrum an Klangfarben hat – solche Charakteristika lassen sich auch ganz allgemein feststellen.

Die Angaben in der Partitur sind nie eindeutig

Aber der Umgang mit dem Tempo unterscheidet sich doch bei ein und demselben Interpreten möglicherweise je nachdem, ob er Beethoven spielt oder Bach.

Barenboim: Ich denke, dass man selbst Tempofragen nicht abgelöst vom Werk betrachten kann. Bei den Bayreuther Festspielen wird seit Jahrzehnten Buch geführt über die Dauer der Werke bei den unterschiedlichen Aufführungen. Aber ich bin skeptisch, ob sich daraus verallgemeinerbare Tendenzen ableiten lassen.

Sind Sie schon zu Ergebnissen gekommen in diesem Punkt, Herr von Loesch?

Von Loesch: Ja, tatsächlich. Wir haben bei 75 Aufnahmen der „Appassionata“ von Beethoven das Tempo gemessen, Takt für Takt. Das geht heute unter Zuhilfenahme des Computers. Dies zeigte, dass das Tempo sich von den 20er-Jahren an bis in die 80er-Jahre hinein stetig verlangsamt hat. Danach hat es sich wieder beschleunigt. Genau dieses Ergebnis hat sich auch bei der „Hammerklaviersonate“ bestätigt und bei Schuberts B-Dur-Sonate auch. In Bezug auf die Kopfsätze dieser Werke konnte also das tief verwurzelte Vorurteil entkräftet werden, dass immer schneller und lauter gespielt würde. Ein weiteres interessantes Ergebnis ist die Feststellung, dass die russischen Pianisten mit deutlich größeren Temposchwankungen spielten als ihre deutsch-österreichischen Kollegen. Das wiederum bestätigt manche gängigen Vorstellungen, etwa die von der frei schweifenden russischen „Seele“ im Vergleich zur strengeren deutsch-österreichischen Auffassung. Ob sich aber mit der Verlangsamung des Tempos auch der Charakter verändert hat, ob diese Interpretationen also „pathetischer“ klingen würden, das freilich kann man daraus nicht ableiten.

Herr Barenboim, stellen Sie sich bewusst in eine bestimmte Interpretationslinie, wenn Sie ein Stück erarbeiten, oder ist das eine Überlegung, die keine Rolle spielt?

Barenboim: So gehe ich nicht an ein Stück heran. Ich versuche, nur vom Notentext auszugehen. Natürlich kommt man aus einer bestimmten Geigenschule und hat bestimmte Hörerfahrungen gemacht, die automatisch mit hineinspielen. Bei mir ist das ein ziemliches Gemisch, weil ich verschiedene Lehrer hatte und unglaublich viele Hörerlebnisse.

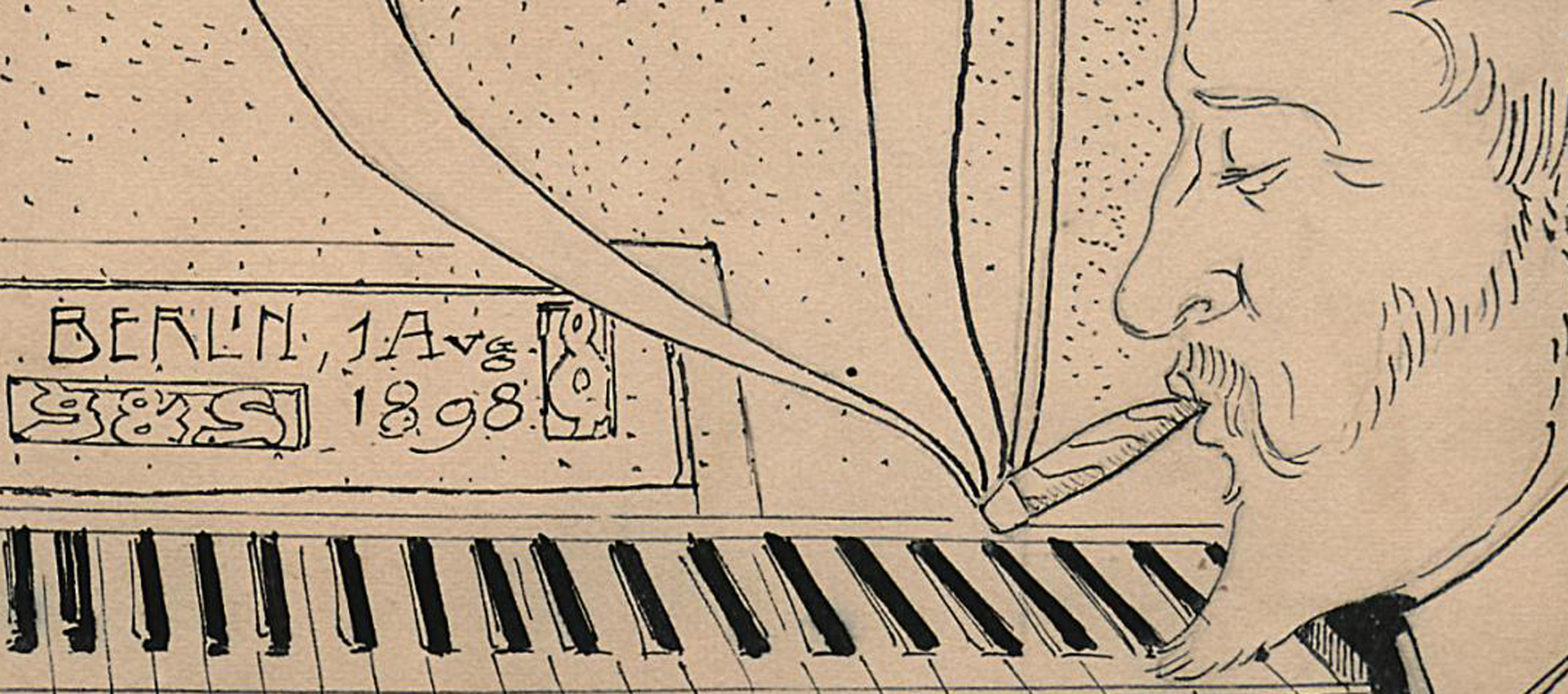

Von Loesch: Dass der Notentext als so verbindlich genommen wird, ist historisch gesehen eine relativ späte Errungenschaft des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Dann kam die historische Aufführungspraxis, die erkannte, dass es auch jenseits des Notentextes Parameter gibt, die eine Rolle spielen: die Spieltechniken, die Instrumente, die Vorstellung einer bestimmten Klanglichkeit.

Eine Frage an Sie beide: Glauben Sie, dass es richtige und falsche Interpretationen gibt?

Von Loesch: Das ist eine wichtige Frage. Bei Rudolf Kolisch oder bei Theodor W. Adorno wird noch von falschen Interpretationen gesprochen, auch bei Furtwängler.

Barenboim: Ich finde, dass es gewisse Dinge gibt, die nicht verhandelbar sind: Wenn jemand meint, an einer Stelle leiser werden zu müssen, obwohl in der Partitur ein „Crescendo“ steht, dann ist das falsch. Interpretation beginnt dort, wo man entscheiden muss, wie viel lauter man spielt.

Herr Barenboim, hören Sie sich andere Aufnahmen an, bevor Sie ein Stück erarbeiten, um sich den eigenen Standpunkt klarzumachen?

Barenboim: Ich habe ohnehin immer sehr viel gehört, von früher Kindheit an. Aber auf der Bühne ist man als Künstler für seine Interpretation allein verantwortlich, da kann man sich auf niemand anderen berufen.

Welche Rolle spielt die Analyse für die Interpretation?

Barenboim: Man kann zwischen Analyse und Erarbeitung nicht unterscheiden, das ist ein Prozess. Ich versuche immer, so viel wie möglich zu erfahren über das Stück. Auch wenn vieles davon für das Spielen dann eigentlich nicht notwendig ist.

Man bewegt sich als Interpret ja in einem Spannungsverhältnis. Am einen Ende der Skala sind die strengen Diener des Notentextes, am anderen die genialischen Neuschöpfer, die eine Partitur im Zweifel nur zum Anlass nehmen für ihr eigenes Ausdrucksbedürfnis. Wo verorten Sie sich?

Barenboim: Ich hoffe immer, dass ich in der Mitte liege, mich dem Notentext gegenüber verantwortlich verhalte, aber dennoch meine Subjektivität mit hineinbringe. Aber ich fürchte, ich neige wohl eher zum Pol der Objektivität.

Kein Musikwissenschaftler kann ein Werk letztlich erklären

Von Loesch: Es ist hochinteressant, wie sich diese Denkfigur im 19. Jahrhundert herausgebildet hat. Man begann, eine Synthese von objektivem und subjektivem Vortrag als Ideal anzusehen. Doch schon vorher, in der Violinschule von Baillot aus dem Jahr 1803, gibt es die Idee einer Horizontverschmelzung, beinahe im Sinne Gadamers. Am Ende des Buches steht jedoch ein Kapitel über die Größe des ausübenden Künstlers. Hier wird davon ausgegangen, dass der Künstler mit einem Werk, das er vorträgt – und sei es das eines anderen –, zugleich seine Lebensgeschichte erzähle. Mit allem Pathos.

Barenboim: Ich habe meine Probleme mit diesem Künstlerbild. Da spielt auch viel Projektion mit hinein. Natürlich kann man die eigenen Lebenserfahrungen nicht unterdrücken, aber sie sollten nicht zur Hauptsache werden.

Zurück noch einmal zur Frage nach einer Definition des Begriffs Interpretation: Könnten wir uns darauf einigen, dass Interpretation die klingende Realisation eines Sinnes ist?

Barenboim: Das klingt gut.

Es geht natürlich um einen Ausdruckssinn, den man nur musikalisch formulieren kann. Aber jeder Künstler will doch auch etwas „sagen“ mit einem Werk. Nicht, indem er das Werk missbraucht als Folie für seine eigene Lebensgeschichte. Aber der musikalische Sinn ist sehr vielschichtig. Kann man in einer einzigen Interpretation überhaupt sämtlichen Ebenen gerecht werden?

Barenboim: Es gibt Interpreten wie Dawid Oistrach, die so spielen, dass man meint, dies sei die einzig wahre Interpretation: So und nicht anders müsse das Werk gespielt werden. Das stimmt natürlich nicht. Aber es ist faszinierend.

Von Loesch: Die Frage nach der Sinnkategorie hätte ich vor fünf Jahren noch genauso gestellt. Inzwischen glaube ich jedoch, dass auch die Kategorie des Sinns sich historisch wandelt. Der Notentext hat eine Verbindlichkeit, aber welchen Sinn er hat, ist eine schwer zu beantwortende Frage. Man weiß nicht, mit welchen Kategorien man den Sinn einlösen soll: formal, philosophisch, psychologisch. Ich glaube, dass die jüngere Generation die Frage nach dem Sinn gar nicht mehr stellt.

Aber trotzdem ist die Wahrnehmung eines musikalischen Sinnes das, was uns letztlich alle so sehr an die Musik bindet, dass wir auf die eine oder andere Weise unser Leben daran gehängt haben. Wir haben sogar das Gefühl, dass dieser Sinn all das, was sich in Worten ausdrücken oder mit außerhalb der Musik liegenden Kategorien fassen lässt, übersteigt.

Barenboim: Die Menschen gehen für dieses schwer zu fassende Erlebnis ins Konzert. Und der Künstler geht für dieses Erlebnis auf die Bühne. Wenn das nicht eintritt, ist alles verschenkt. Man möchte, dass etwas passiert.