Die Star-Architekten David Chipperfield und HG Merz planen zusammen mit Christina Haak von den Staatlichen Museen das Ausstellungshaus der Zukunft.

Der durchschnittliche Museumsbesucher ist gut erfasst und durchgemessen. So wollen etwa Wissenschaftler aus Neuseeland jüngst festgestellt haben, dass er im Jahr 2001 gut 27 Sekunden vor einem Exponat verbracht hat, 2016 sogar 29. War das Selfie um die Jahrtausendwende noch unbekannt, so gehört es heute zu jedem Museumsbesuch dazu. Kann man aus solchen Daten Rückschlüsse auf den Museumsbesucher von morgen ziehen?

Christina Haak: Keiner kann heute so genau sagen, wohin die Reise gehen wird oder wo wir in zehn Jahren stehen werden. Deshalb brauchen wir als Museum Räume, die flexibel sind. Natürlich benötigen wir auch weiterhin traditionelle Galerien. Aber meine Idealvorstellung vom Museum der Zukunft sind Raumeinheiten, die verschiedensten Ansprüchen gerecht werden können. Es wird nicht mehr alleine darum gehen, ob und wie lange Besucher vor einzelnen Ausstellungsstücken verweilen. Wir müssen uns Gedanken darum machen, wie wir die Besucher aktiv in den Kosmos Museen integrieren und wie wir sie partizipieren lassen.

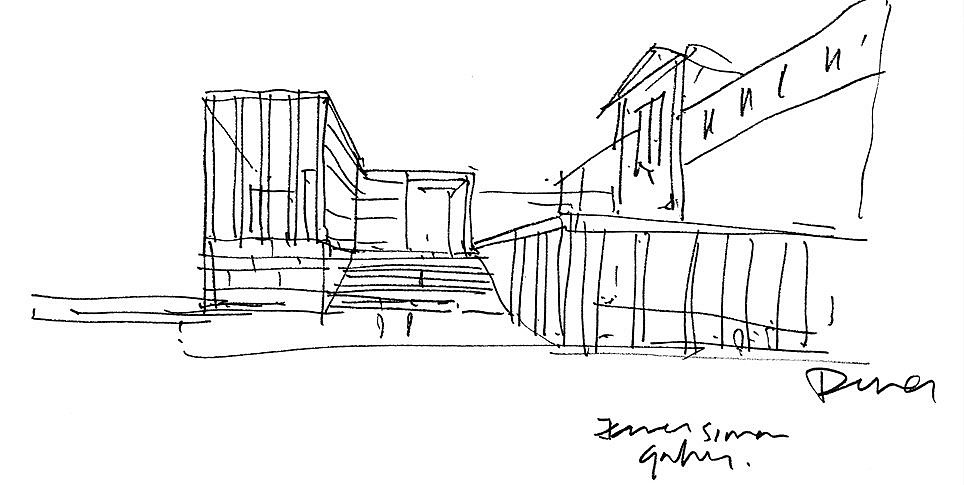

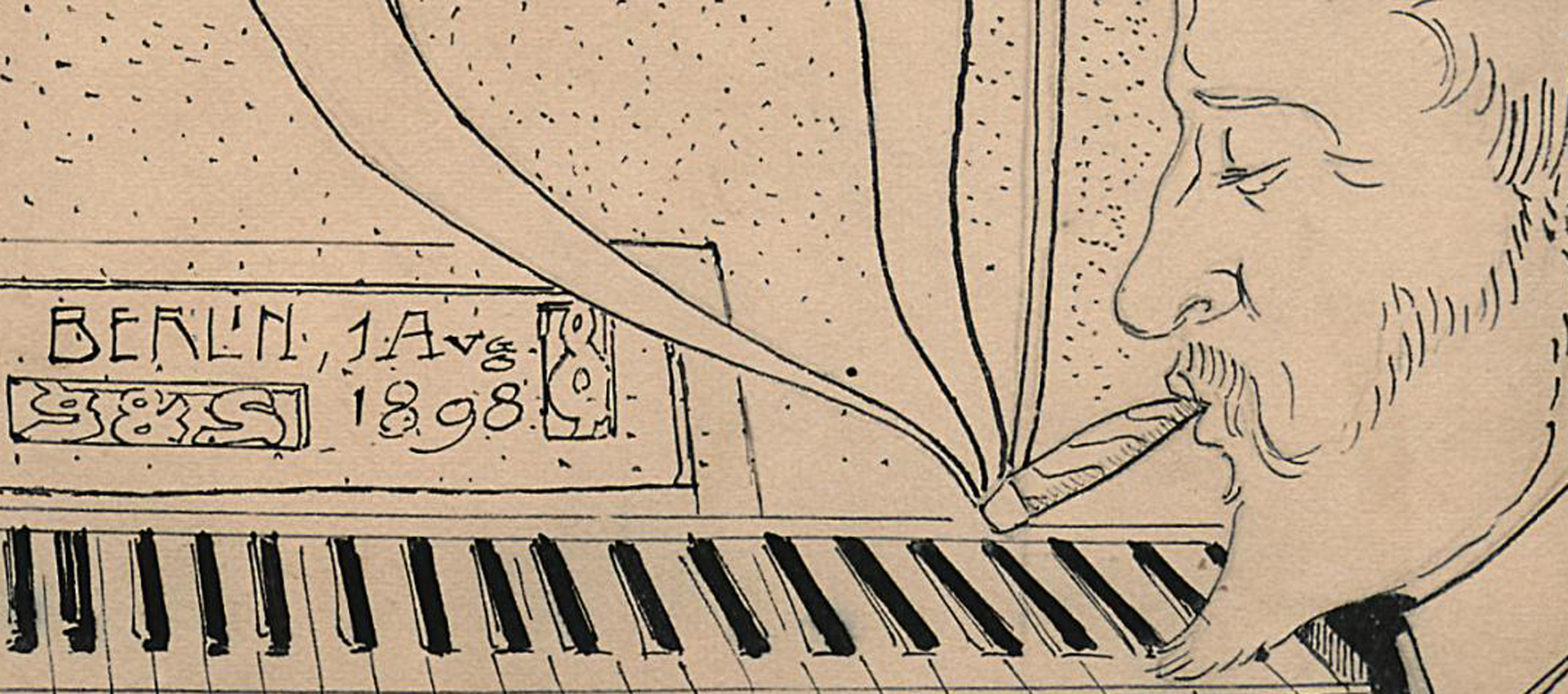

David Chipperfield

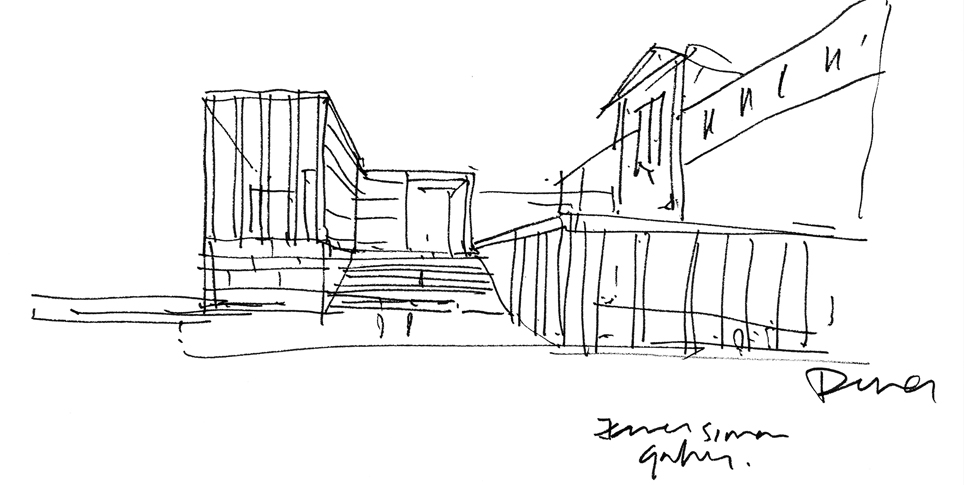

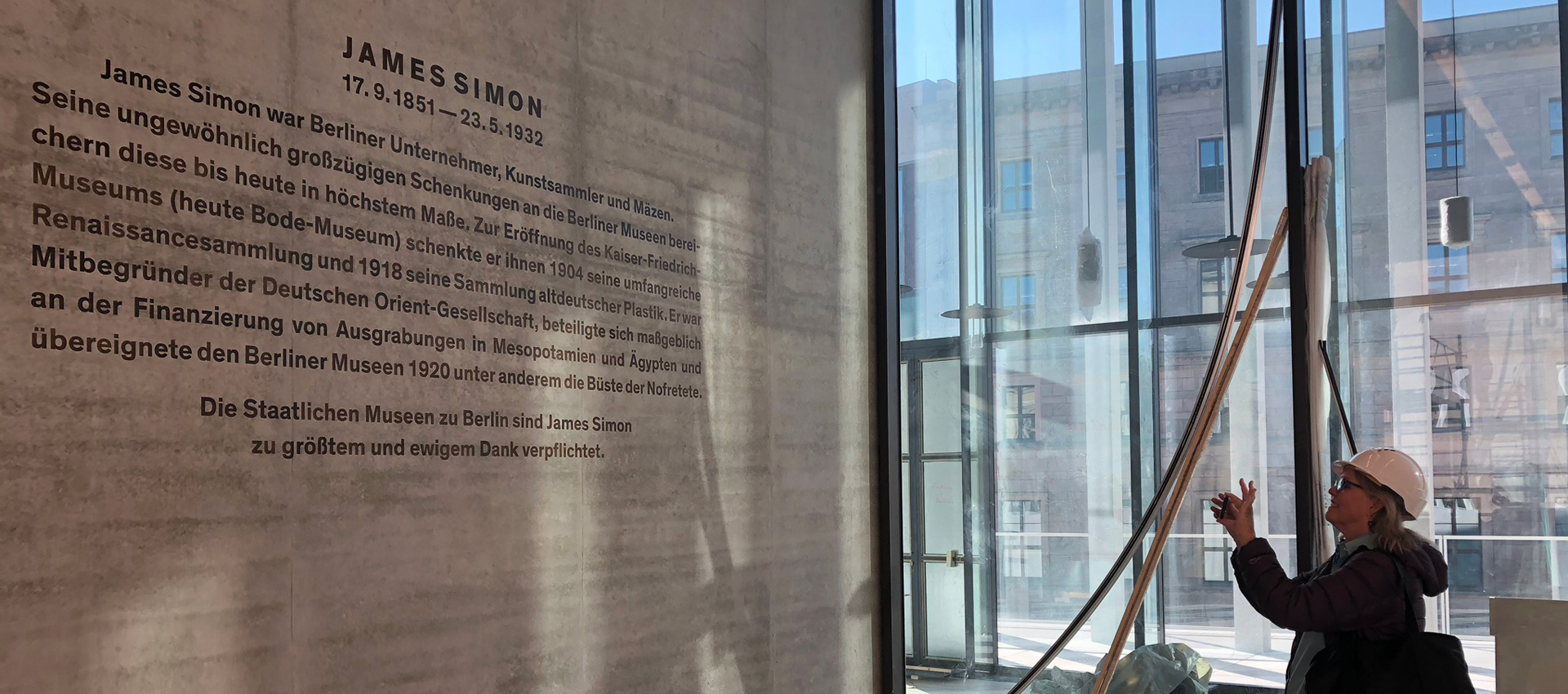

1953 in London geboren, studierte Chipperfield in den 70er-Jahren Architektur und arbeitete anschließend im Büro der Star-Architekten Norman Foster und Richard Rogers. Heute zählt Chipperfield selbst zu den globalen Größen seiner Zunft. Zu seinen wichtigsten Bauten und Projekten gehören das Saint Louis Art Museum, der Hamburger Elbtower oder das Museum Folkwang in Essen. In Berlin ist der Wiederaufbau des Neuen Museums, die Errichtung der James-Simon-Galerie und die Sanierung der Neuen Nationalgalerie mit seinem Namen verbunden.

David Chipperfield © Max Zerrahn

Hans-Günter Merz: Ja, Partizipation wird in Zukunft extrem wichtig werden. Die Frage ist aber: Wie wird Partizipation definiert? Partizipation bedeutet, dass alles, was man in einem Museum sieht, den Besuchern gehört. Dieser Gedanke muss für alle deutlich werden. Erst dann kann man anfangen, partizipative Formate zu entwickeln. Dafür aber müssen wir neue Orte schaffen – Orte, an denen Menschen verweilen möchten. Das bedeutet, dass wir das Museum stärker öffnen und den traditionell halböffentlichen Raum mit dem öffentlichen Raum verschmelzen müssen.

Ich denke, so etwas könnte bei der neuen James-Simon-Galerie gut funktionieren. Ich kann mir vorstellen, dass etwa die Treppe der Galerie im Sommer voller Besucher sein wird und dass die Museen dadurch ganz anders angenommen werden. Und vielleicht wird das beim Museum des 20. Jahrhunderts am Kulturforum ganz ähnlich sein: Durch seine zwei sich kreuzenden Passagen wird dieses Museum enger mit seiner Umgebung verbunden sein.

David Chipperfield: Museen in großen Ballungszentren wie Berlin stehen vor einer zentralen Herausforderung: Sie müssen eine neue Verbindung mit einer besonderen Art von Besucher schmieden. Diese Museen werden mehr und mehr vom Tourismus dominiert. Gleichzeitig aber müssen dieselben Museen Wege finden, um auch die lokalen Besucher immer wieder neu anzulocken.

Gelingt dies nicht, dann verlieren sie den öffentlichen Rückhalt. Früher ging man in ein Museum, wenn man etwas Bestimmtes sehen wollte. Doch Museen wie die Tate Modern in London machen heute ein viel allgemeineres Angebot: Sie sind Orte, die immer wieder einen Besuch wert sind, weil es dort immer etwas zu sehen gibt. Das moderne Museum ist also eine Alternative zu einem Einkaufszentrum, einem Restaurant oder einem Stadion.

Haak: Ich möchte noch einmal auf die Aussage von Herrn Merz zurückkommen: Ich finde es interessant, dass Sie gerade zwei Neubauten als gelungene Beispiele für die Nutzung durch den Besucher von morgen genannt haben – die James-Simon-Galerie und das Museum des 20. Jahrhunderts. Sie beide haben als Architekten historische Bauten saniert. Sie, Herr Merz, die Alte Nationalgalerie, und Sie, Herr Chipperfield, das Neue Museum. Bedeutet Ihre Aussage, dass man dem zukünftigen Besucher eventuell besser mit Neubauten als mit instandgesetzten Altbauten begegnen kann?

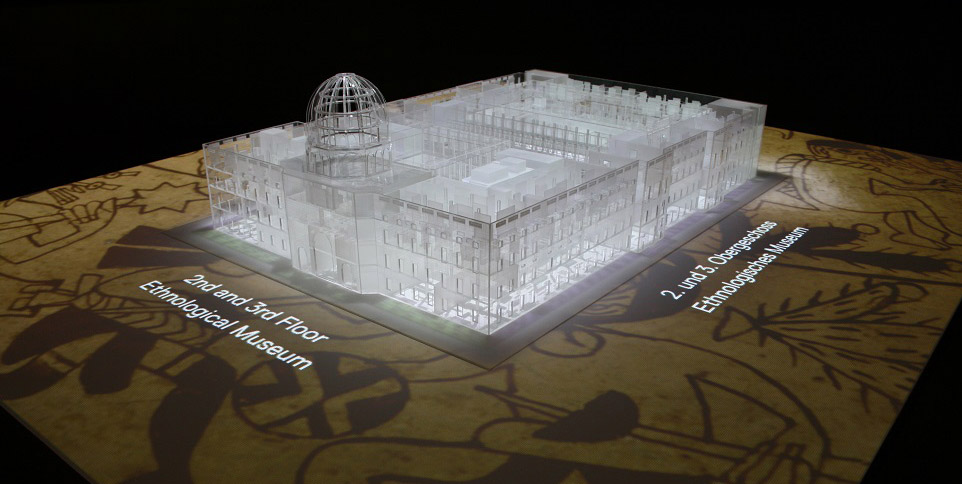

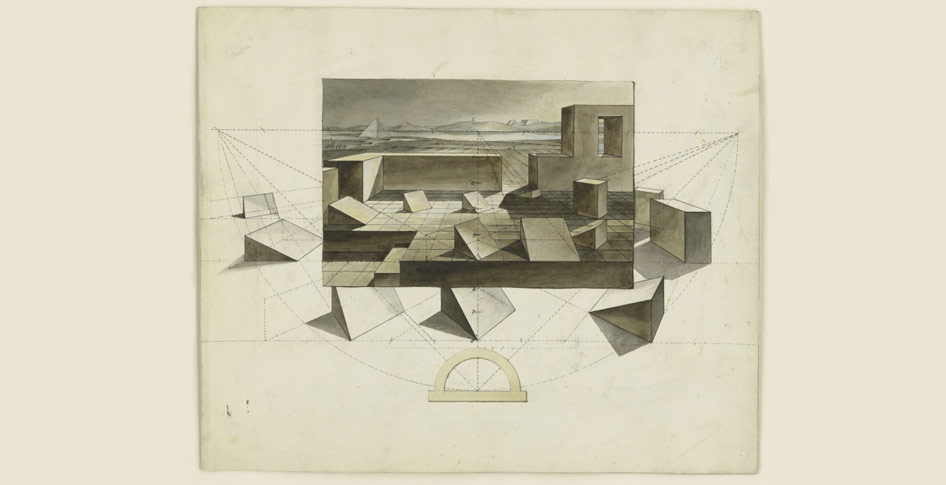

Merz: Die Alte Nationalgalerie ist ein typisches Museum des 19. Jahrhunderts. Hier reiht sich ein Kabinett an das nächste. Es ist eine Enfilade von Räumen. Ein modernes Museum aber sollte sich durch den Raumzwischen den Ausstellungssälen auszeichnen. Auch ich würde in diesem Zusammenhang gerne die Tate Modern als ein gelungenes Beispiel nennen: Sie verfügt nach vorne heraus über eine riesige Halle, die das Publikum regelrecht hereinzieht, und mit ihren Zwischenräumen integriert sie das Publikum. Übertragen auf die Museumsinsel hieße das, dass die einzelnen Museen die Ausstellungssäle darstellen und die Außenräume und Grünflächen die Zwischenräume.

Chipperfield: Auf den ersten Blick gibt es in älteren Museen keine dieser neuen „sozialen Räume“. Das ist ja auch der Grund dafür, dass wir die James-Simon-Galerie gebaut haben. Der ursprüngliche Plan für das Neue Museum sah vor, das Gebäude zu einem zentralen Eingangstor zur Museumsinsel werden zu lassen – samt Restaurants und Geschäften. Nachdem wir den Wettbewerb für den Wiederaufbau gewonnen hatten, haben wir gesagt, dass das eigentlich keine gute Idee sei. Ich glaube aber, dass auch alte Gebäude modernen Anforderungen gerecht werden können.

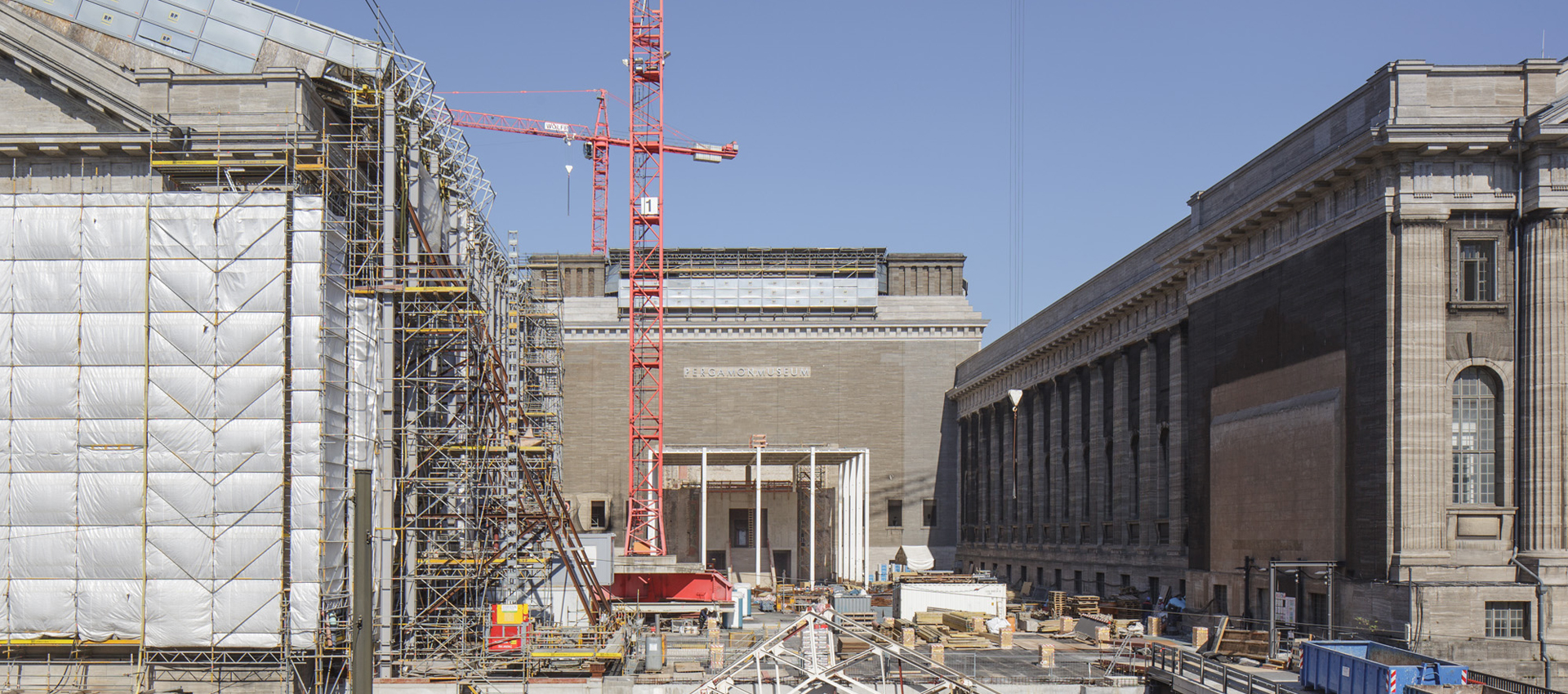

Das Pergamonmuseum zum Beispiel versorgt selbst den Besucher der Zukunft sehr gut. Das Haus erlaubt es, die Ausstellungen anzuschauen und auf sehr angenehme Weise zwischen den Räumen zu zirkulieren. Nehmen Sie nur den Pergamonaltar: Ist das ein Ort zum Zirkulieren? Eine Lobby? Ein Ausstellungsraum? Ich würde sagen, er ist alles zugleich. Er ist ein Raum, in dem man die Exponate betrachten kann, und er ist ein sehr sozialer Ort. Im Kontext von Berlin war ich schon immer der Meinung, dass das Pergamonmuseum eigentlich das perfekte Museum ist: Man kann hier gezielt ein Exponat aufsuchen und es erforschen, aber man kann auch herumschlendern und Flaneur in einer kleinen überdachten Stadt sein.

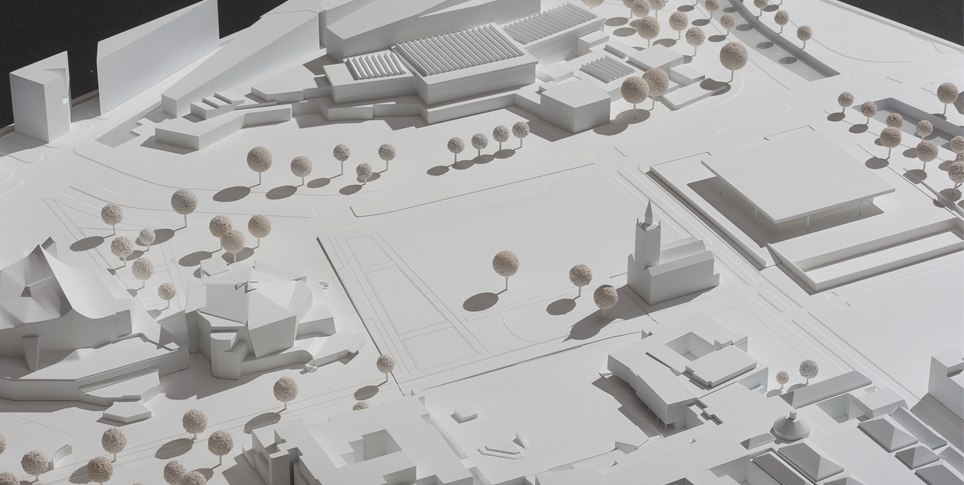

1999 hat die SPK einen Masterplan beschlossen, der die Museumsinsel auf den Besucher von morgen vorbereiten sollte. Neben der Grundinstandsetzung der fünf Häuser wurde ein zentraler Eingang und die sogenannte Archäologische Promenade, die alle Häuser unterirdisch miteinander verbinden sollte, geplant. Wie steht es heute um diesen Plan?

Chipperfield: In Bezug auf den Masterplan bin ich etwas in Sorge. Ich frage mich, was passieren würde, wenn die Archäologische Promenade zwischen dem Neuen Museum und dem Pergamonmuseum nicht gebaut würde. Diese Verbindung ist wesentlicher Teil eines Konzepts, das sehr gut gealtert ist. Wir haben damals versucht, Antworten auf die Herausforderungen des Massentourismus zu finden – auf die Busladungen von Menschen, die in 40 Minuten die Museen auf einer festgelegten Strecke und im Rahmen eines touristischen Angebots sehen wollen. Diesen Besuchern die Highlights anzubieten, hat ja etwas Zynisches. Ist das wirklich die Art und Weise, wie Menschen zukünftig Museen erleben sollen?

Wir haben diese Lösung damals gewählt, weil sie ein praktisches Problem beantwortet: Sie trennt die singulären Touristen von jenen Besuchern, die mehrmals und immer wieder in die Museen kommen. Der Masterplan sollte verschiedenartigen Besuchern verschiedene Möglichkeiten an die Hand geben, die Museen auf der Museumsinsel zu erleben. Zudem sollte er die Sammlungen, die ja durchaus etwas künstlich zwischen den verschiedenen Museen aufgeteilt sind, miteinander verbinden und zusammenzuführen.

Haak: Der Masterplan ist noch immer die Grundlage unseres Handelns. Auch wenn die damals Beteiligten sicherlich geglaubt hatten, dass das alles viel schneller realisierbar sei. Der Masterplan aber bleibt essenziell. Er unterstreicht, dass die Museumsinsel ständig weiterentwickelt werden muss. Es geht um die Anbindung an die Stadt und ihre Bewohner sowie um die Touristen. Der Anschluss der Archäologischen Promenade an das Pergamonmuseum ist keineswegs ad acta gelegt, sondern aus finanziellen Gründen lediglich zurückgestellt.

Merz: Ich möchte noch einmal auf die Außenflächen der Museumsinsel zu sprechen kommen. Meiner Meinung nach ziehen sich zu viele Straßen über die Insel. Zudem sehe ich ein Problem darin, dass die Insel abseits des lebendigen Hackeschen Markts und anderer urbaner Zentren liegt. Das bedeutet, dass es hier letztlich kein urbanes Umfeld gibt. Das ist bei anderen Museen anders. Der Louvre zum Beispiel grenzt an die belebte Rue de Rivoli.

Wenn ich in Paris aus dem Museum trete, dann bin ich mitten im Leben. In Berlin aber ist alles sehr museal und wenig lebendig. Das wird sich auch durch das Humboldt Forum und das Schloss nicht ändern.

Chipperfield: Das ist ein gutes Stichwort: Mich würde interessieren, was Sie sich vom Humboldt Forum erwarten. Welche Auswirkungen wird es auf die Museumsinsel haben?

Haak: Die große Herausforderung wird für die Museumsinsel der freie Eintritt sein, den es im Humboldt Forum geben soll. Per se ist das natürlich eine großartige Idee. Doch wenn es so kommt, dann hätten wir ein Schloss mit freiem Eintritt in die Sammlungen und in unmittelbarer Nähe hätten wir Museen, die reguläre Eintrittsgelder verlangten. Das wäre in der Außenwahrnehmung problematisch, zumal das Schloss in den ersten Jahren ja ohnehin viel Interesse auf sich ziehen wird.

Merz: Ich hoffe, dass das Schloss ein einladender Ort werden wird. David Chipperfield und ich waren damals in der Jury. Und ich bin bis heute eigentlich der Meinung, dass es bessere Lösungen für diesen Platz gegeben hätte. Denn was in Mitte fehlt, das ist etwas Frisches. Eine solche Frische kommt aber nicht dadurch, dass ich zum Beispiel die Bauakademie einfach wieder aufbaue.

Doch wenn man ein gutes Programm für das Humboldt Forum gestaltet, das sich auf die nächsten 20 bis 30 Jahre bezieht, dann kann hier ein lebendiger Impuls für das gesamte Areal gegeben werden. Vielleicht wird die „Musealisierung“ des Ortes durch den Wiederaufbau des Schlosses auch dazu führen, dass es innerhalb der einzelnen Häuser einen Ruck geben wird.

Die Frage ist, wie sich die einzelnen Museen zukünftig voneinander abgrenzen werden. Vielleicht wird das Schloss am Ende dafür sorgen, dass sich die Programme der einzelnen Häuser weiter schärfen und ausdifferenzieren werden. Was wir bräuchten, wären Brückenschläge zwischen den Sonder- und den Dauerausstellungen. Manbräuchte dafür nicht immer spezielle Räume. Man könnte Bilder auch umhängen und auf diese Weise mehr Dynamik in die „festen“ Räume bringen. Museen sind immer auch utopische Orte, Orte des Experiments und der Konfrontation. Nur wennich in diesem Sinne mutige Ausstellungen mache, kommen die Menschen inspiriert von einem Museumsbesuch zurück und tragen diese Inspiration mit in ihre Umgebung hinein.

Haak: Natürlich denken auch wir an solche Brückenschläge. Die sind aber bei Weitem nicht kostenneutral. Zudem sind sie mit einem hohen Aufwand verbunden. Warum aber glauben Sie eigentlich, dass wir Kunsthistoriker und Kuratoren in Zukunft nicht auch mutige Ausstellungen machen würden?

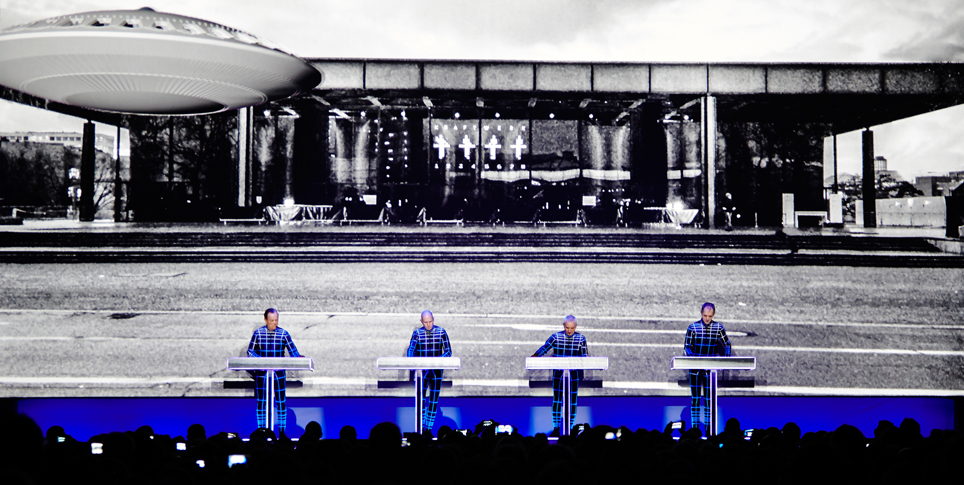

Chipperfield: Also, wenn Sie mich fragen: Berlin ist vom Thema Hardware besessen. In dieser Stadt scheint die Überzeugung vorzuherrschen, dass man sämtliche Probleme durchs Bauen lösen könne. Und so baut man hier ein Schloss und da ein Museum für die Kunst des 20. Jahrhunderts. Doch denken Sie nur mal an ein Haus wie die Komische Oper: Versuchen Sie dort heute mal eine Karte zu bekommen. Die sind restlos vergriffen. Ist das Hardware oder Software? Es ist Software, ganz klar. Es liegt an einem Intendanten wie Barrie Kosky. Die Menschen lieben Berlin sowohl für die Software wie auch die Hardware – für die Zwanglosigkeit sowie für die Formalität. Ich bin etwas in Sorge, dass Berlin diese ganz besondere Energie verlieren könnte. Ich sage dies als Londoner, wohlwissend, dass wir in meiner Heimatstadt das gleiche Problem haben.

In den 60er- und 70er-Jahren brachte London viel tolle Musik und Mode hervor. Fußte dieser Trend auf den Bemühungen irgendwelcher Institutionen? Nein, er kam von den jungen Menschen. Er kam von der King’s Road, den Plattenfirmen und den kleinen Bands. Er war definitiv nicht der Erfolg großer „Kulturmaschinen“.

Merz: Was David Chipperfield über London sagte, möchte ich ergänzen: Es gab dort damals in den 60er- und 70er-Jahren auch Institutionen wie das Victoria and Albert Museum. Dieses hatte früh ein Gespür für die Dinge, die auf der Straße passierten. Das quirlige und verlockend ranzige, das andere Berlin findet heute in den Institutionenwenig Echo. Lasst uns hinaus auf die Straßen gehen, lasst uns die Luft der Menschen atmen, die nachher in unsere Museen kommen sollen. Die aseptische Umgebung des Museums muss trotz aller konservatorischer Anforderungen mit dieser frischen Luft aufgeladen werden, um Relevanz zu entfalten.

Chipperfield: Der bevorstehende Bau des Museums des 20. Jahrhunderts an der Potsdamer Straße ist meiner Ansicht nach ein weiteres Ergebnis der Berliner Hardware-Besessenheit. Ich hätte mir mehr Zeit genommen, um zu überlegen, was bereits da ist. Ich bin mir sicher, ein Barrie Kosky könnte all das in etwas Aufregendes verwandeln – und das ganz ohne einen Neubau.

Haak: Unbenommen bleibt aber, dass die Nationalgalerie für ihre Sammlung mehr Fläche benötigt. Aktuell sind zu jeder Zeit zwei Drittel der Werke in den Depots. Und ich finde es gut, wenn wir mit dem Neubau in die Lage versetzt werden, die Kunst des 20. Jahrhunderts in ihren großen Brüchen und Extremen, in ihrer Experimentierfreude und Provokation zeigen zu können.