Busonis Nachlass in der Staatsbibliothek zu Berlin beweist: Der Wahlberliner war ein Tausendsassa. Der Pianist schrieb in sieben Sprachen, kritzelte Karikaturen auf Hotelservietten und entwarf die Musik der Zukunft.

Vor 150. Jahren wurde Ferruccio Busoni geboren. Ab September 2016 prägt er wieder die Berliner Kulturszene: Das Jubiläum wird mit der Ausstellung „BUSONI. Freiheit für die Tonkunst!” gemeinsam von der Kunstbibliothek, der Staatsbibliothek zur Berlin und dem Staatlichen Institut für Musikforschung gefeiert. Ein Gespräch mit Kuratorin Marina Gordienko als kleiner Vorgeschmack.

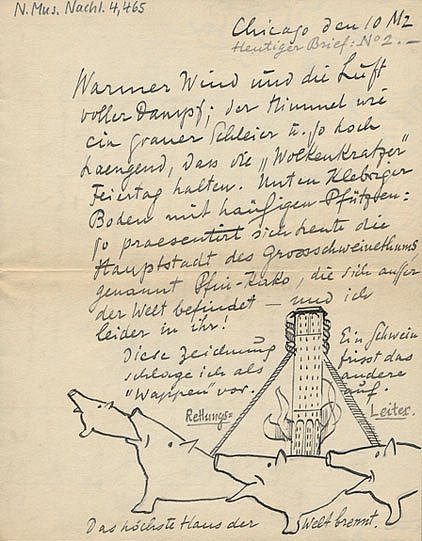

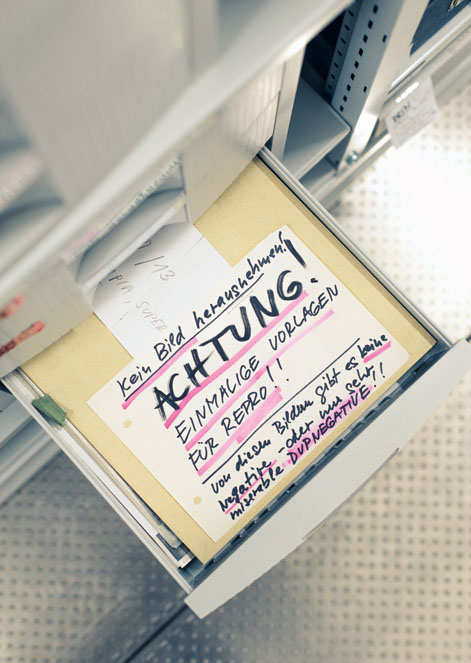

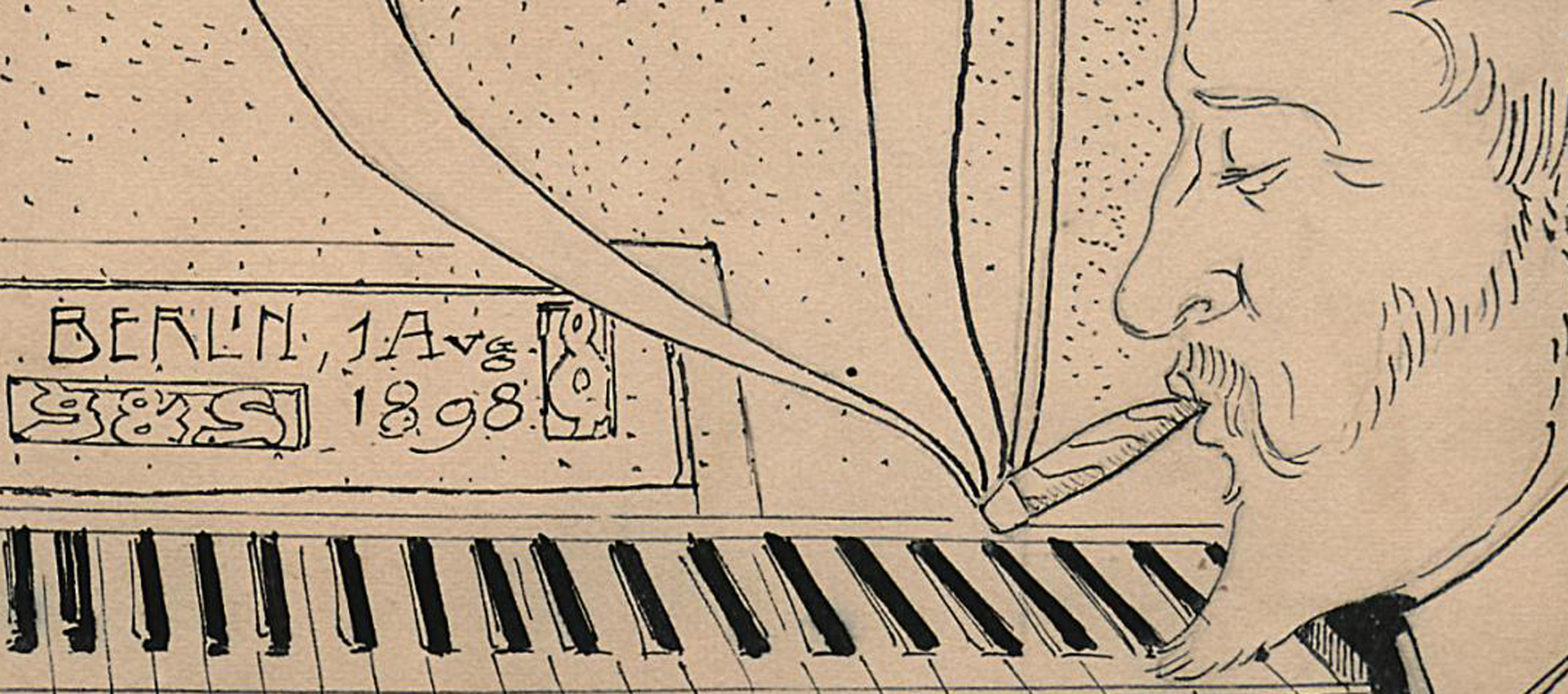

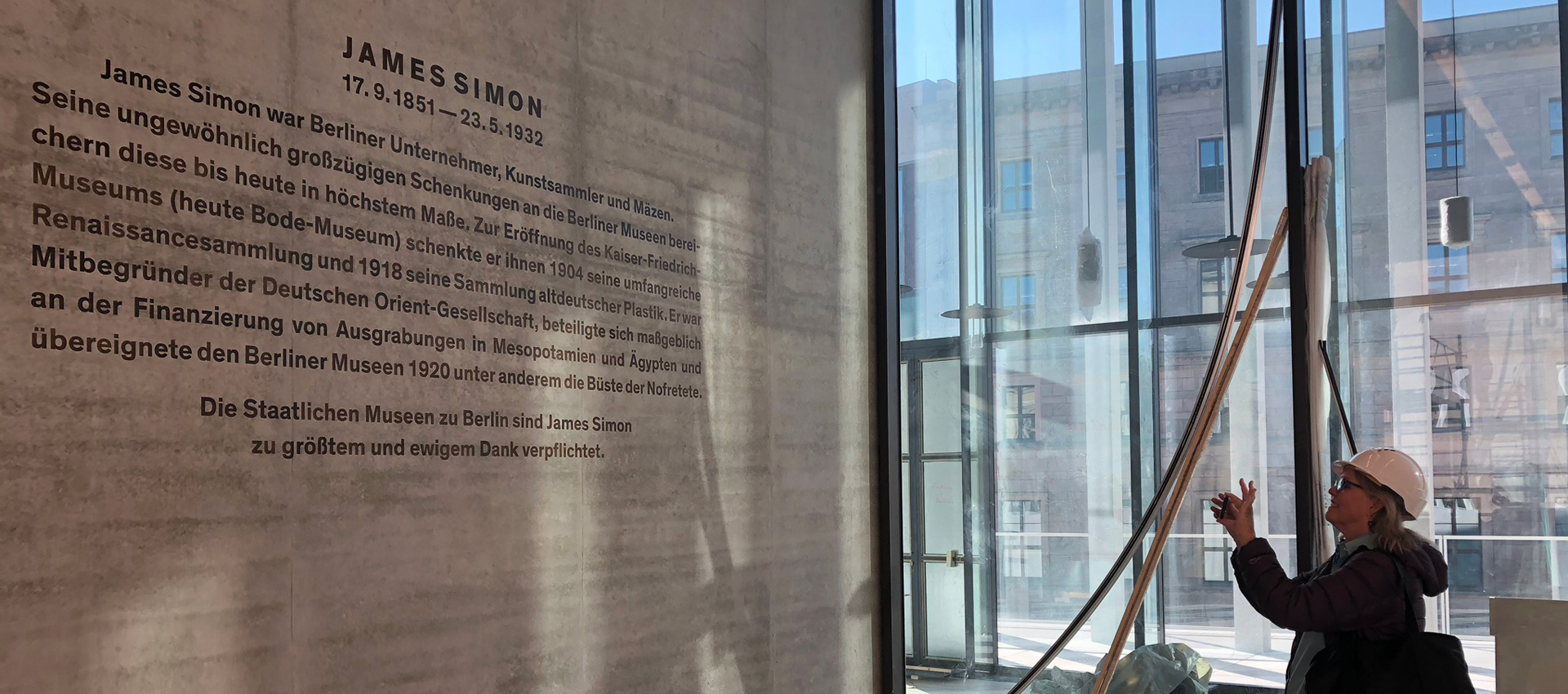

Frau Gordienko und ich begegnen uns in der Musikabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin. Hier befinden sich ca. 480 Nachlässe von bedeutenden Komponisten und Musikern. Unter diesen ist der Busoni-Nachlass sicherlich der umfangreichste. Vor zehn Jahren hat Frau Gordienko begonnen, sich hier mit dem Nachlass zu beschäftigen: er wurde gut erschlossen und allgemein zugänglich gemacht. Zu entdecken sind 360 Notenmanuskripte, 180 Textmanuskripte und Libretti, 600 Konzertprogramme und Rezensionen, sowie 600 Fotografien. Dazu kommen 9000 Briefe, davon 2000 aus eigener Feder, viele begleitet von liebevollen Zeichnungen. Neben Kompositionen zeigt Frau Gordienko mir beim Stöbern im Archiv auch Ausschnitte aus diesen Korrespondenzen. Unter den Adressaten finden sich Leuchtgestalten der Avantgarde wieder, jenseits von Berlin und sogar über Europa hinaus: Zu Busonis Korrespondenzpartnern zählen zum Beispiel Arnold Schönberg, Stefan Zweig und der Maler Umberto Boccioni. Busoni präsentiert sich in diesen Schätzen nicht nur als begabter Autor und Komponist, er wirkt vor allem als Visionär, der seine Gedanken über eine Musik der Zukunft mit Kollegen weltweit zu teilen gedachte.

Musikabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin

Die Musikabteilung verwahrt die größte Musiksammlung Deutschlands und eine der bedeutendsten weltweit. Sie umfasst Autographen bedeutender Komponisten sowie zahlreiche Nachlässe, Deposita und die Briefsammlung von Persönlichkeiten des Musiklebens. Zudem ist die Abteilung Teil nationaler Erschließungssprojekte und bietet eine große Sammlung an Fachliteratur sowie Dienstleistungen für die Wissenschaft.

Der sarkastische Widerspenstige

Der Komponist schrieb mit Leidenschaft: Oft zierten bis zu 10 Seiten am Stück die Hotelbögen seiner Bleiben in den Kulturzentren der Welt. Besonders aufschlussreich sind die 800 privaten Briefe an seine Frau Gerda. Selbstreflexiv lässt er sie an allen absurden Erlebnissen und widrigen Umständen des Alltags teilhaben. Beim Abendbrot im Hotel beobachtet er einmal eine traurige Gestalt am Nebentisch, die verloren ihre Suppe löffelt, zeichnet sie flink auf seinen Block und kommentiert das Ganze mit den Worten: „Hier in Essen schmeckt das Essen auch nicht so gut”.

Dass Ironie und Sarkasmus dem Komponisten nicht fremd waren, zeigt auch seine Kurzoper „Arlecchino”. Der Titelheld aus Busonis Oper Harlekin ist eine moralisierende Figur und ein ironischer Kommentator. Den passenden Brief zum Werk kennt Marina Gordienko: In einem Schreiben an die Pianistin Margarete Klinckerfuß erzählt Busoni von Kritik am beißenden Ton seiner Oper. Der aktive Zuhörer hätte selbst bemerken müssen: Komponist und Harlekin sprechen mit einer Stimme.

Auch der Pianist Busoni hat große Erwartungen an sein Publikum: In Chicago regiere das Geld und man höre ihm nicht zu, beschwert er sich zuhause. Er ist mit der bloßen Rolle als nachschaffender Künstler unzufrieden. Aus Wut malt er der Stadt ein neues Wappen: Vor einem brennenden Schlachthof fressen sich Schweine gegenseitig auf.

Der heimatverbundene Reisende

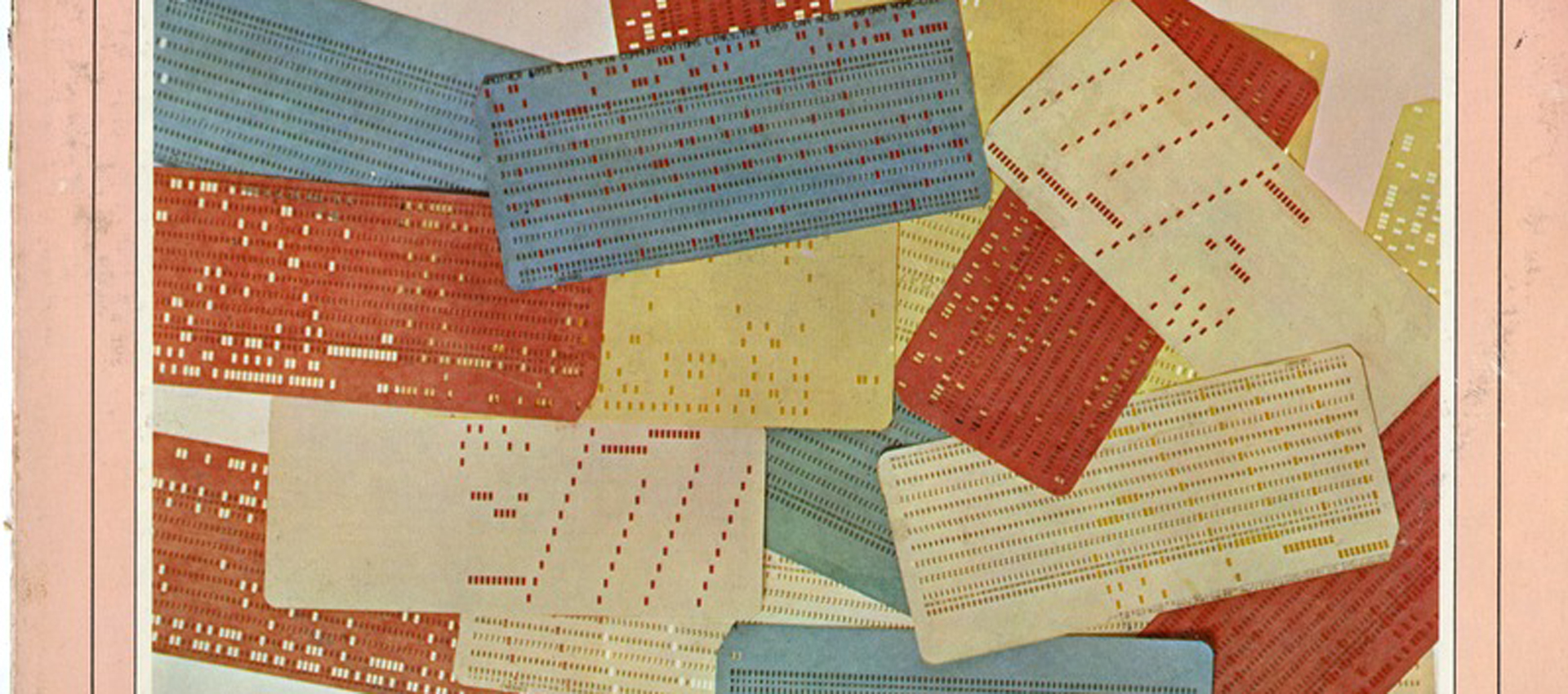

Von Moskau über Helsinki nach Wien: Busoni ist rastlos und ruhelos. Er muss sich mit wochenlangen Konzertreisen abfinden, nicht selten besucht er bis zu drei Länder pro Woche. Besonders in den USA fällt ihm der Verzicht auf die Familie schwer. Zwar lässt er sich in Amerika von Experimenten mit elektronischen Klängen inspirieren, unter anderen von den Musikerkollegen Wilhelm Middelschulte und Bernhard Ziehn, und entwickelt Ideen zu einer Dritteltonmusik. Dazu werden Originalskizzen mit Skalen in der Ausstellung präsentiert. Dennoch beschreibt Frau Gordienko ihn nicht als Kosmopoliten, sondern als umtriebigen Europäer, der sich an seine multinationalen Wurzeln gebunden fühlte.

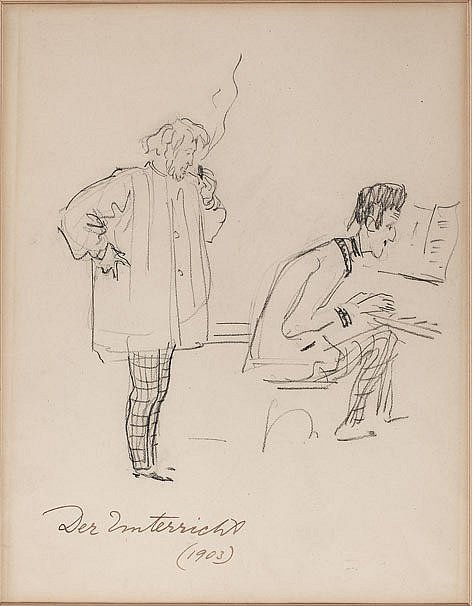

Berlin ist Busonis letzte Station. 1894 kommt er an und bleibt 30 Jahre. Nur im Krieg verlässt er die Stadt Richtung Schweizer Exil. Busoni zieht das Leben in der deutschen Kulturmetropole der Provinz vor. In einem Brief aus Bologna drückt er seinen Unmut über die in seinen Augen unkultivierte Atmosphäre dort aus: Die dörflichen Menschen verstünden nichts von seinem Metier. Freudig kehrt er 1920 in die Wahlheimat Berlin zurück und folgt der Berufung als Vorsteher der Meisterklasse für Komposition an der Akademie der Künste. Seine großzügige Wohnung am Viktoria-Luise-Platz nutzt er vor allem als „selbstloser und leidenschaftlicher“ Musikpädagoge, so Gordienko. „Als Förderer der begabten Jugend gibt er eine Erfahrung weiter, die auch er einst als Kind erleben durfte.“ Das zeige sein Nachlass immer wieder, meint die Kuratorin. Ein ausgestellter Brief wird etwa zeigen, wie der berühmte Franz Liszt seine Mutter darum bat, das Wunderkind Busoni einmal spielen hören zu dürfen. Eine seltene Chance für den kleinen Ferruccio.

Der vernetzte Workaholic

Die Freude am beruflichen Austausch wird in Busonis Leben immer Priorität haben, seine Korrespondenzen konzentrieren sich auf unter den Nägeln brennende Spezialfragen. „Wie das bei Künstlern oft der Fall ist, verliefen die Gespräche zumeist auf beruflicher Basis.“ Frau Gordienko beschreibt, Busoni sei durch seine bewegte Lebensweise allein zeitlich nicht in der Lage gewesen, tiefe Freundschaften zu pflegen. Während er zu Kollegen phasenweise intensiven Kontakt hat, etwa während einer Illustrationszusammenarbeit mit Karl Walser, ist der Charakter des Briefwechsels mit seiner Frau Gerda ein anderer: er wirkt wie ein Erlebnistagebuch und in den Briefen an sie ist eine tiefe Verbundenheit zu spüren. Unter tausend spannenden Briefen findet sich wohl nur eine wahre Freundschaft: jene zu seiner geliebten Gerda.

„BUSONI. Freiheit für die Tonkunst!“

Der Katalog zur Ausstellung – ein Musikerleben in 14 Essays

Vom 4. September 2016 bis 8. Januar 2017 erzählte die Ausstellung in der Kunstbibliothek in 11 Stationen aus Busonis Leben und Wirken: vom „Wunderkind” zum „Lehrer”, von den „Reisen” ins „Exil”. Sie wurde organisiert durch die Staatsbibliothek zu Berlin, das Staatliche Instituts für Musikforschung und die Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin. Der Katalog vertieft die Ausstellung und beleuchtet erstmals Busonis universalistisches Interesse an Musik, Kunst und Kultur seiner Zeit.