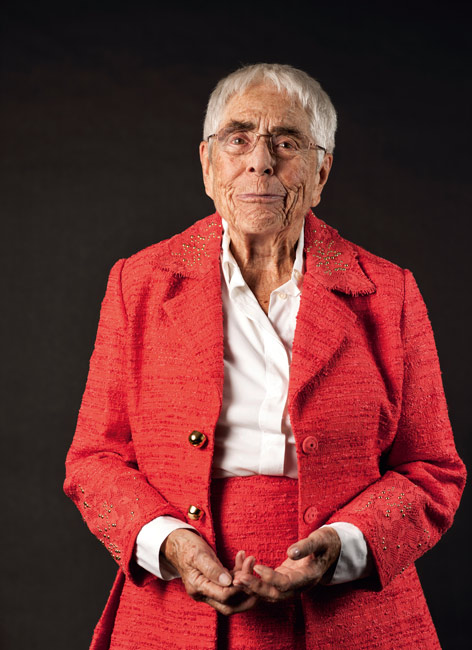

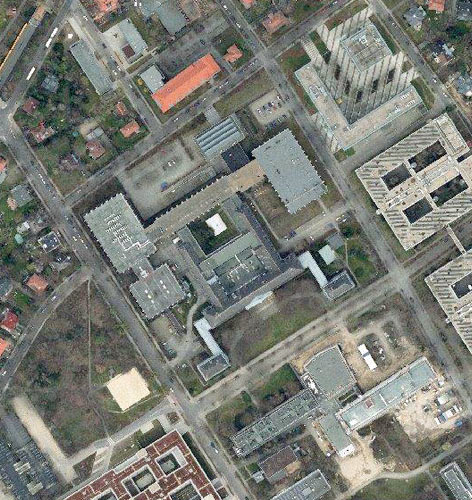

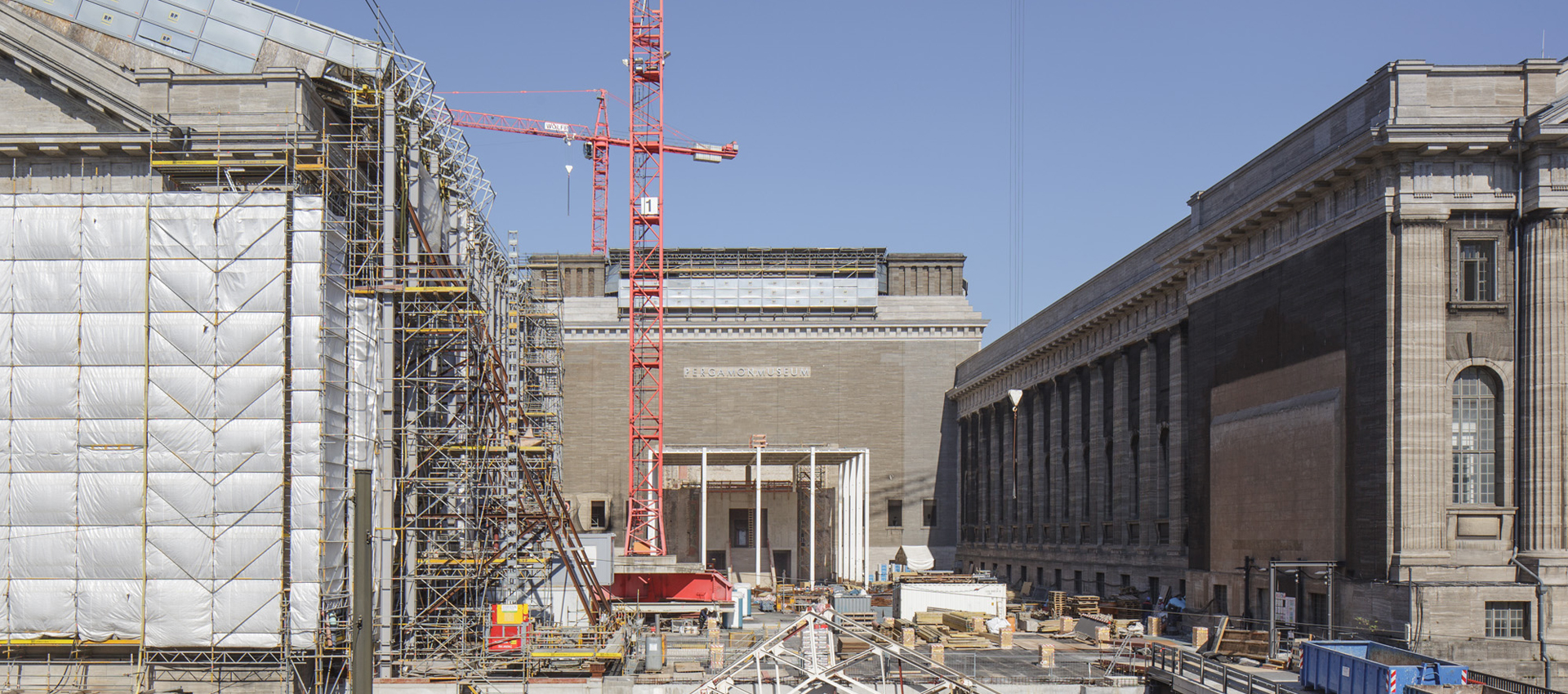

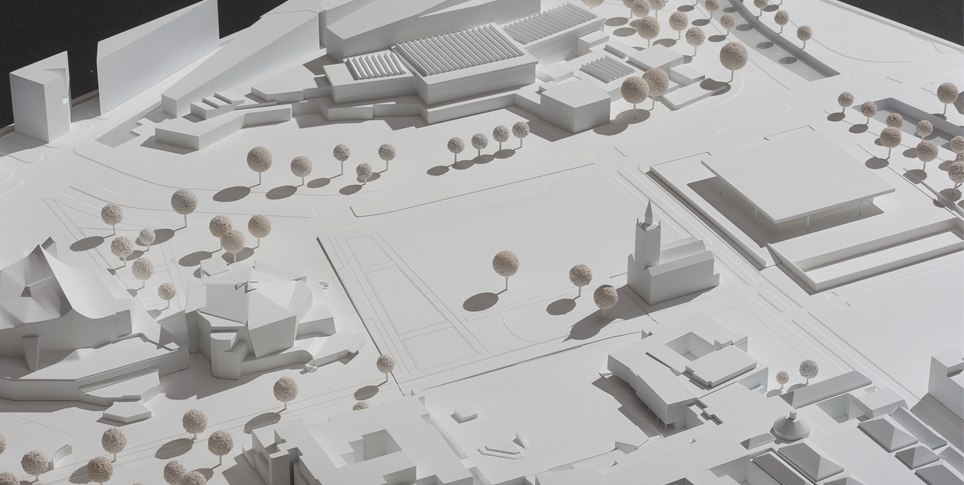

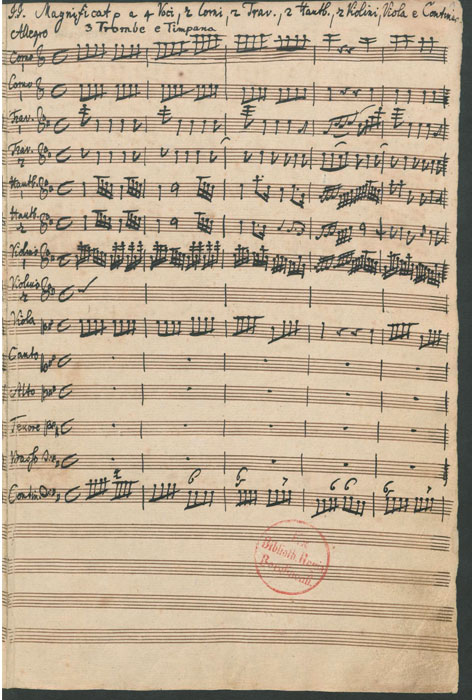

Dahlem ist seit jeher ein bedeutender Ort wissenschaftlicher Forschung und Heimat vieler Disziplinen, darunter Ethnologie, Kunstgeschichte und Archäologie. Der Forschungscampus Dahlem (FC Dahlem) – beheimatet im ehemaligen Museumskomplex Dahlem – greift diese Tradition auf, erweitert sie jedoch durch einen neuartigen Ansatz, der interdisziplinäre Zusammenarbeit und gesellschaftliche Teilhabe in den Vordergrund stellt. Im Zentrum der Arbeit stehen das materielle und immaterielle Kulturerbe der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), das als Quelle sowohl für die Erforschung als auch für die Vernetzung von Wissenschaft und Gesellschaft dient. Die Akteure des Forschungscampus schaffen eine Plattform, auf der wissenschaftliche Prozesse nicht nur sichtbar gemacht, sondern auch in einem dialogischen Prozess weiterentwickelt werden.

Vielfalt der Institutionen

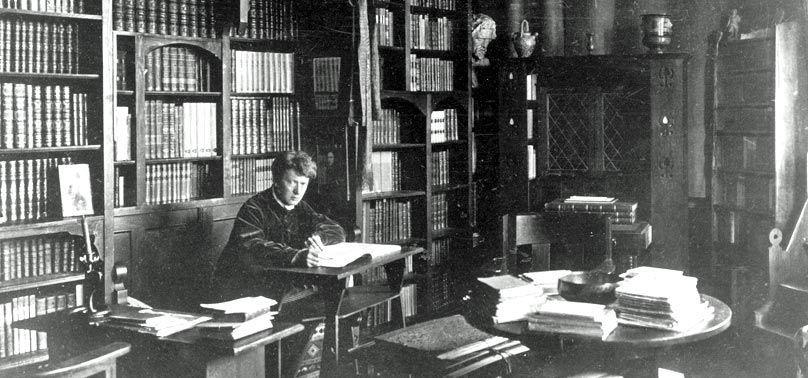

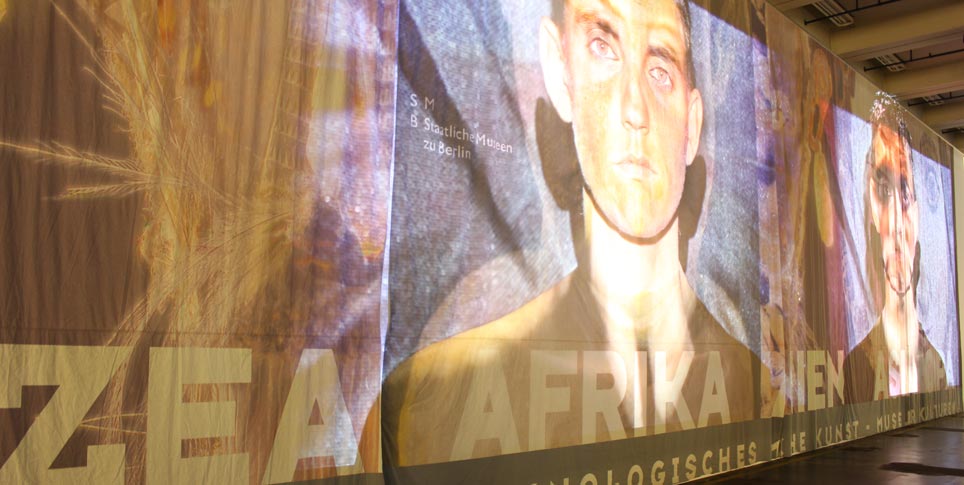

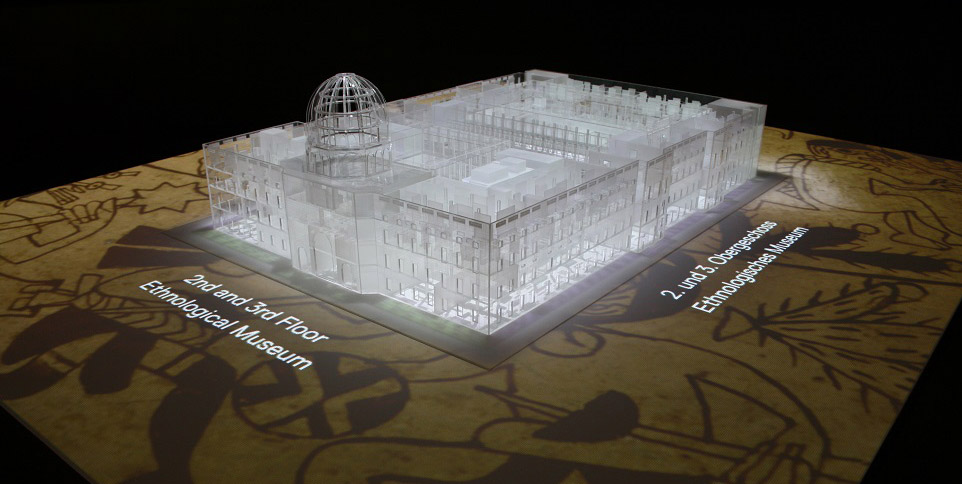

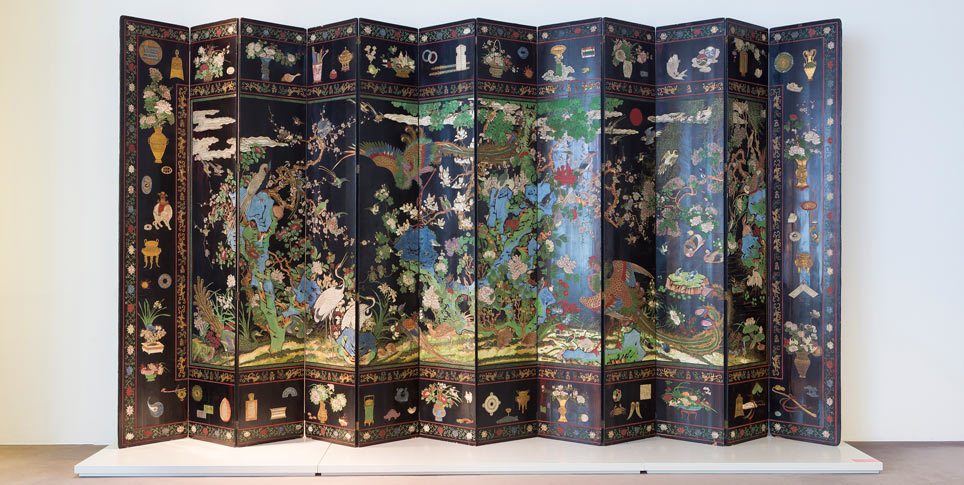

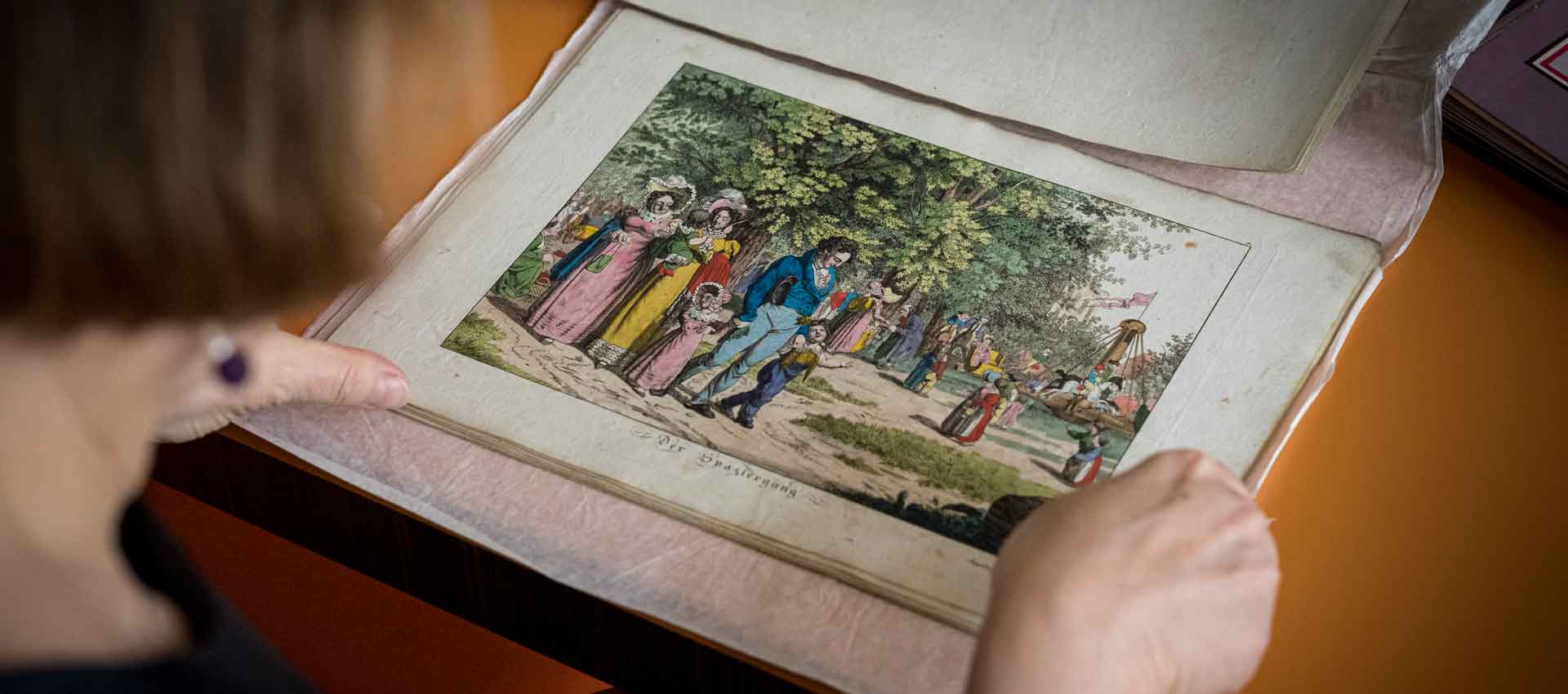

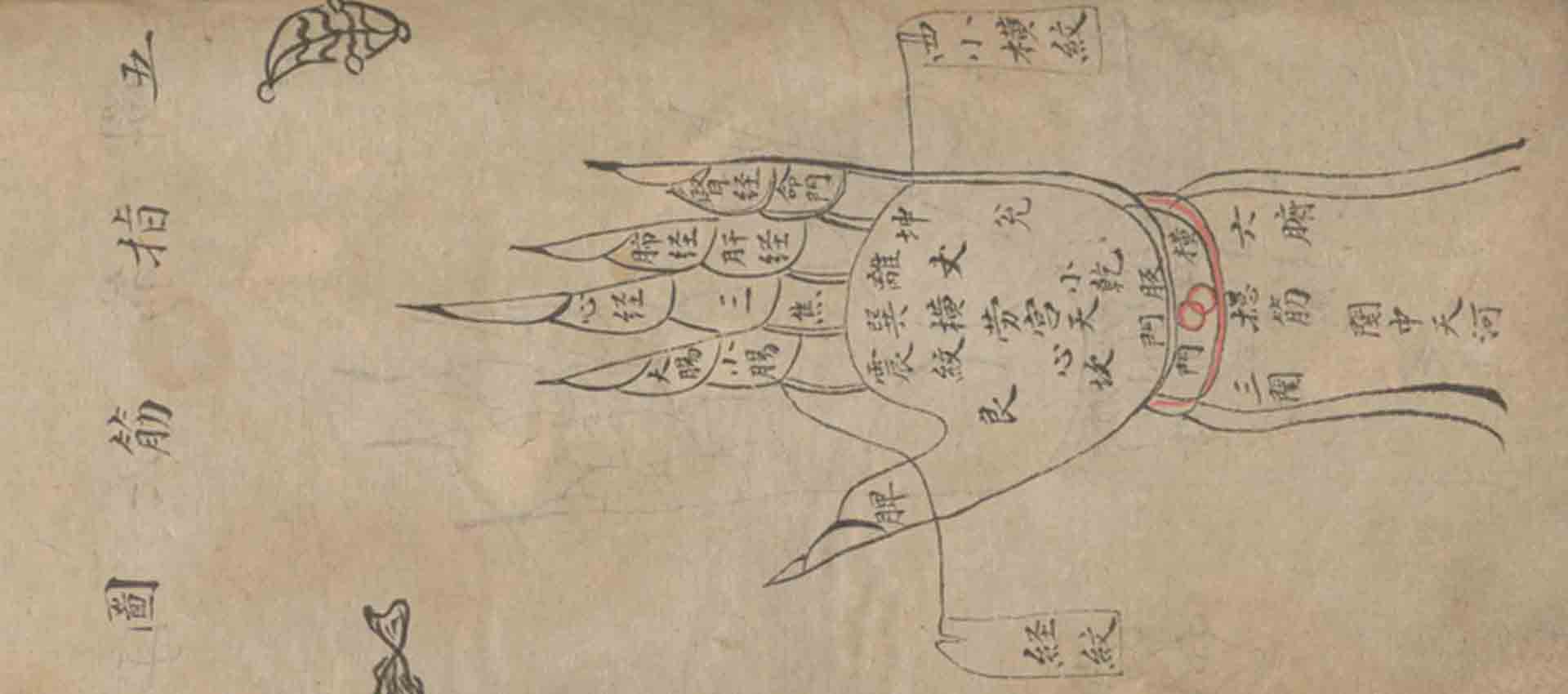

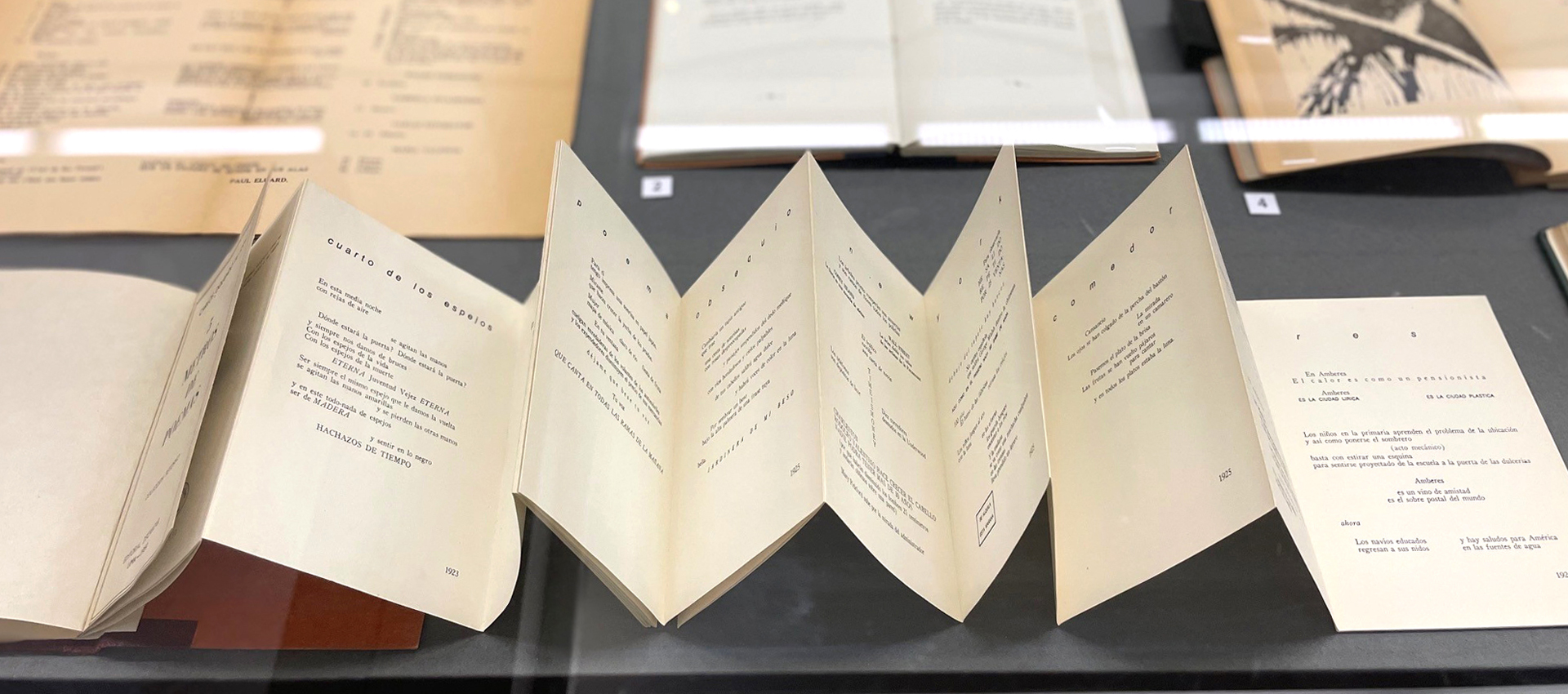

Der Forschungscampus Dahlem bringt inzwischen acht Institutionen der SPK zusammen, deren Expertise und Perspektiven sich gegenseitig bereichern. Neben dem Ethnologischen Museum, dem Museum für Asiatische Kunst, der Kunstbibliothek und dem Rathgen-Forschungslabor sind auch das Institut für Museumsforschung, das Ibero-Amerikanische Institut, das Museum Europäischer Kulturen und die Gipsformerei beteiligt. Die Perspektiven dieser Institutionen ermöglichen es, die Sammlungsobjekte in einem umfassenden Kontext zu betrachten und neue interdisziplinäre Ansätze zu entwickeln.

Transparenz und Interdisziplinarität

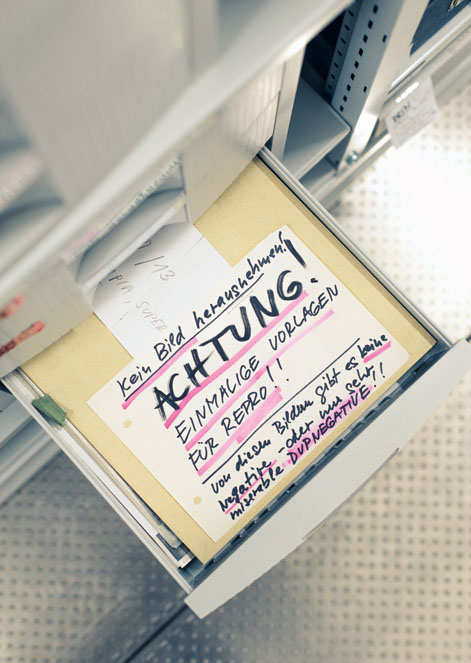

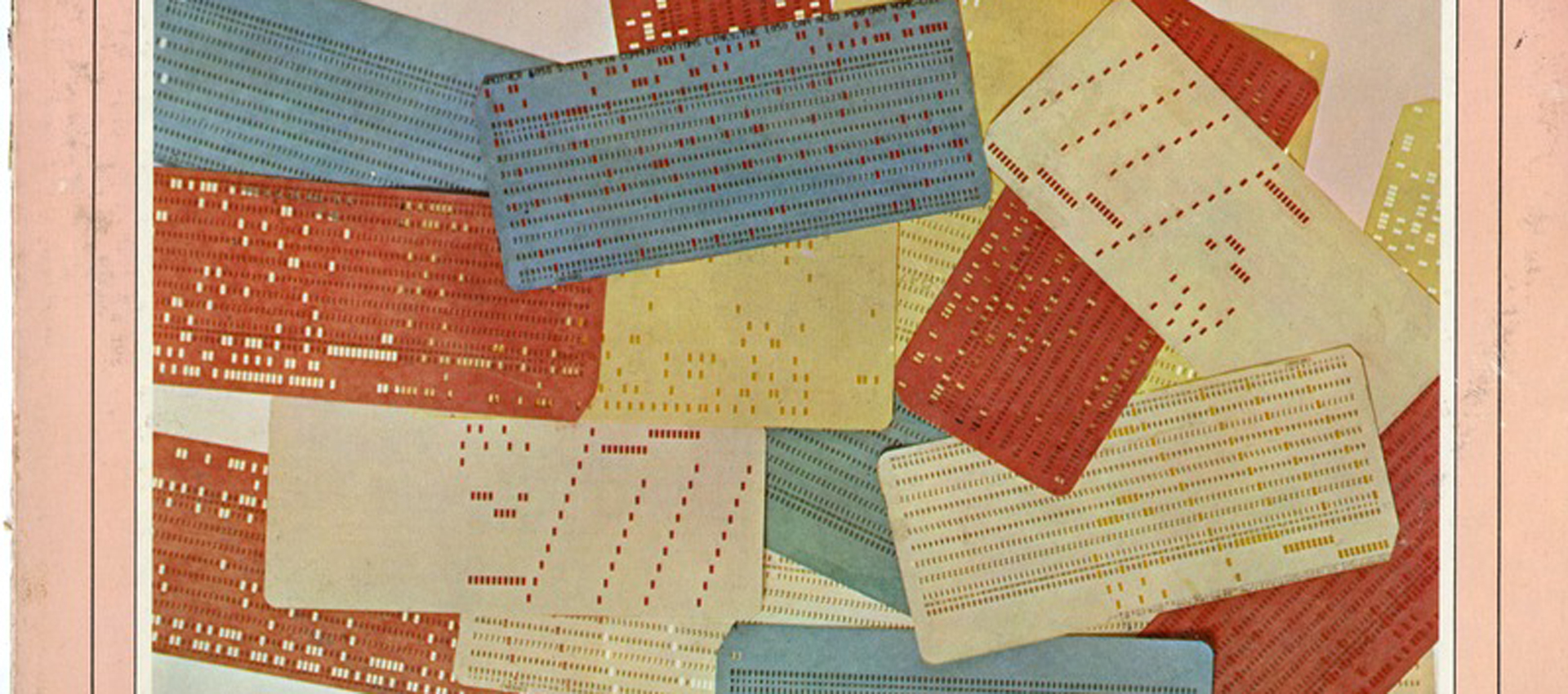

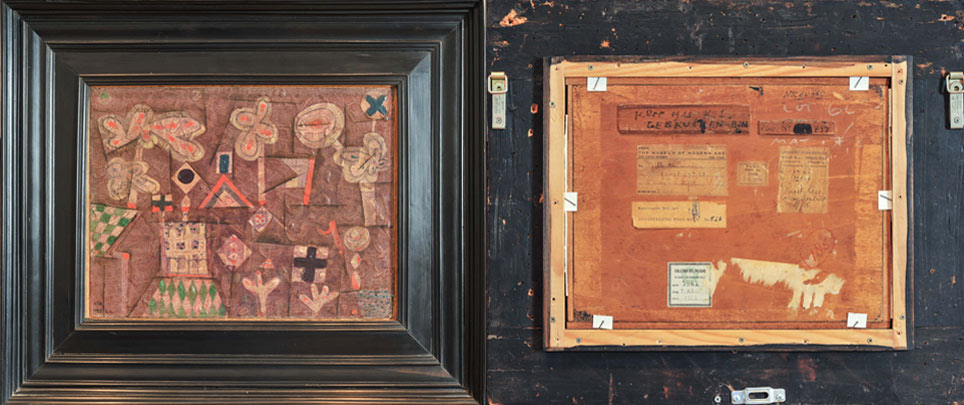

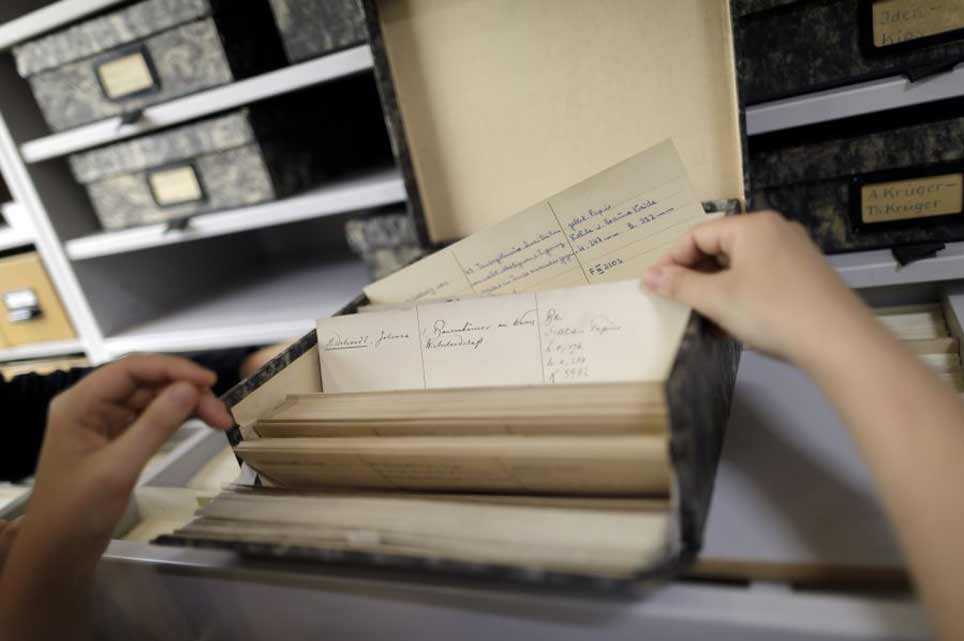

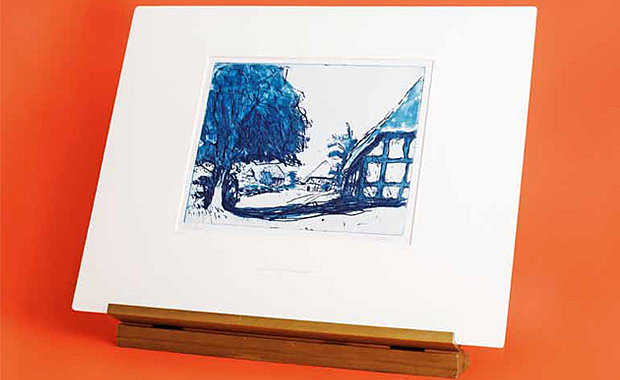

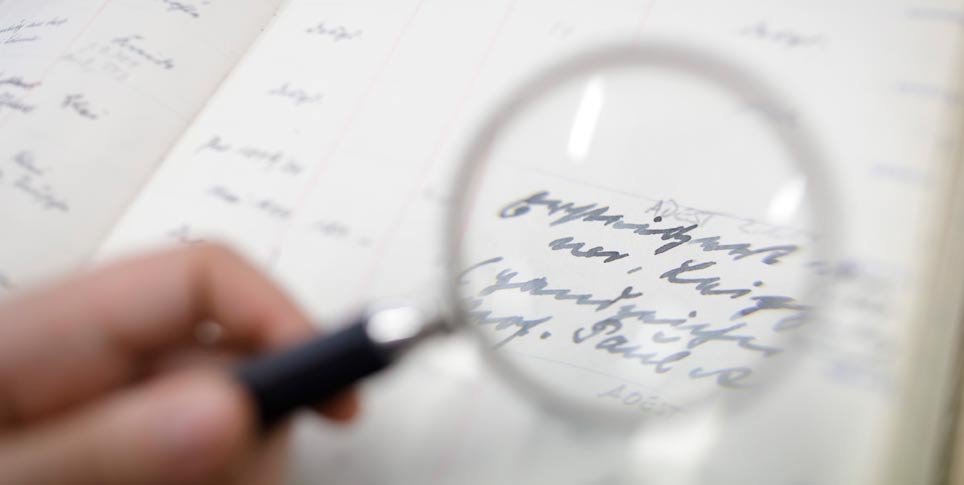

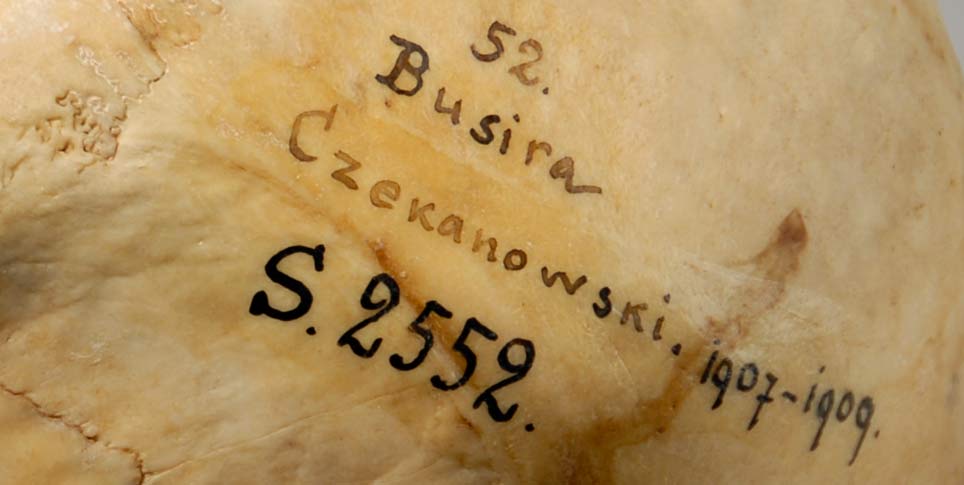

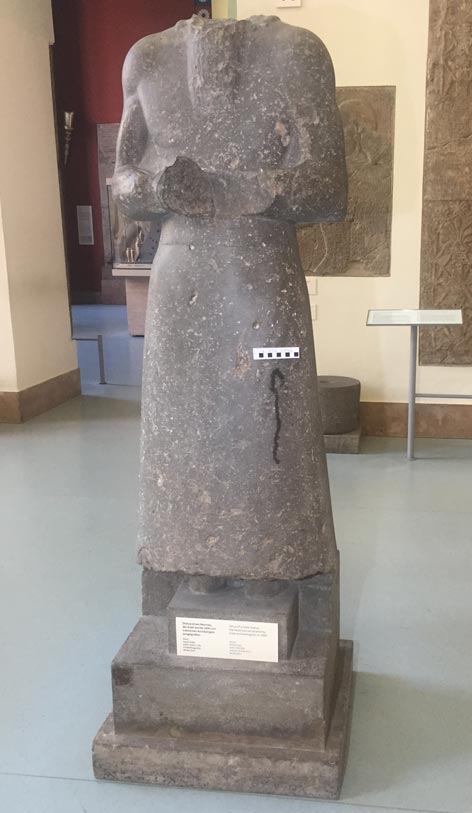

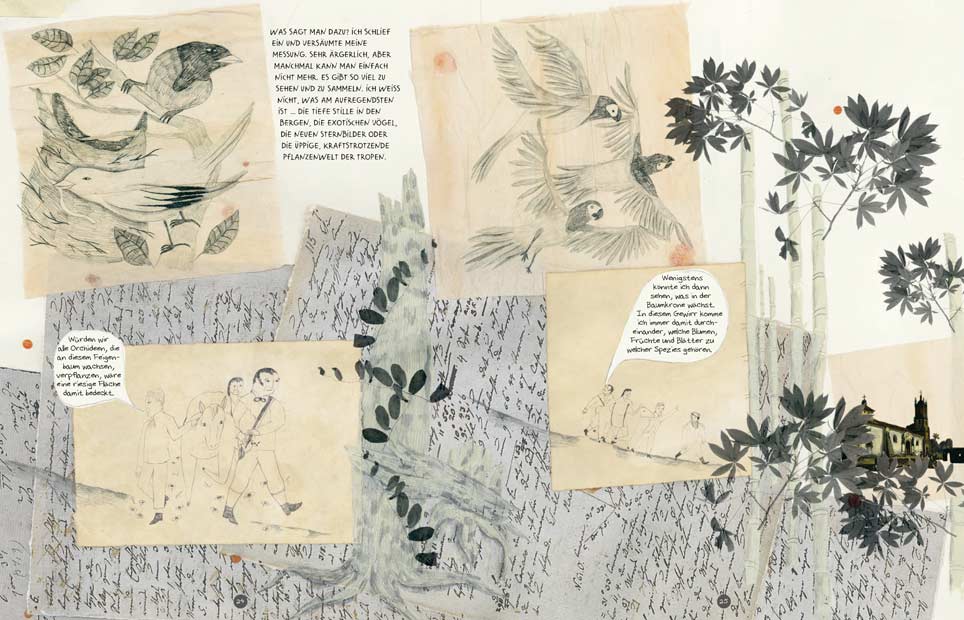

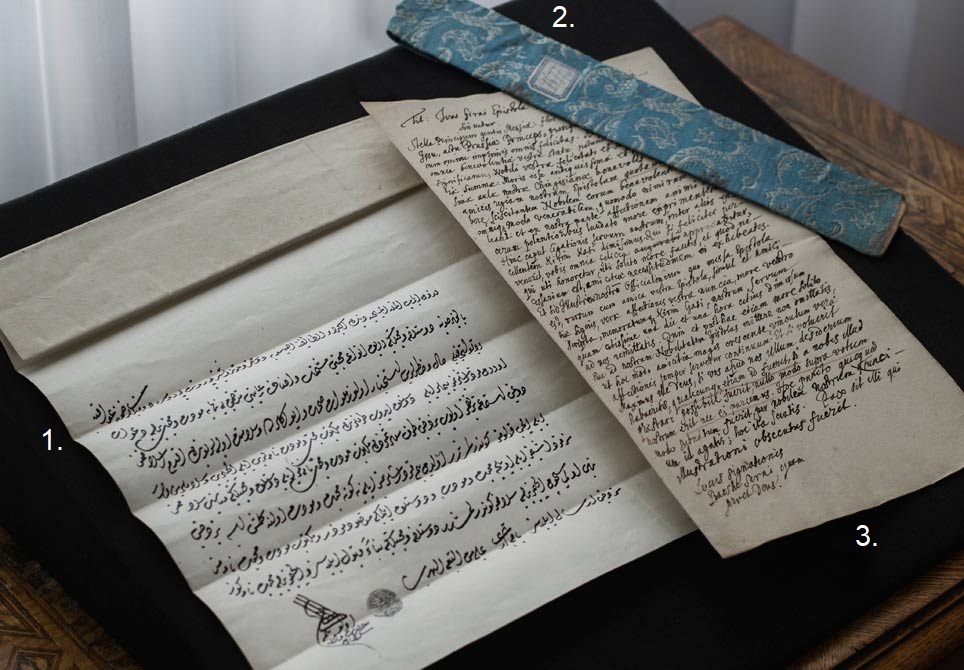

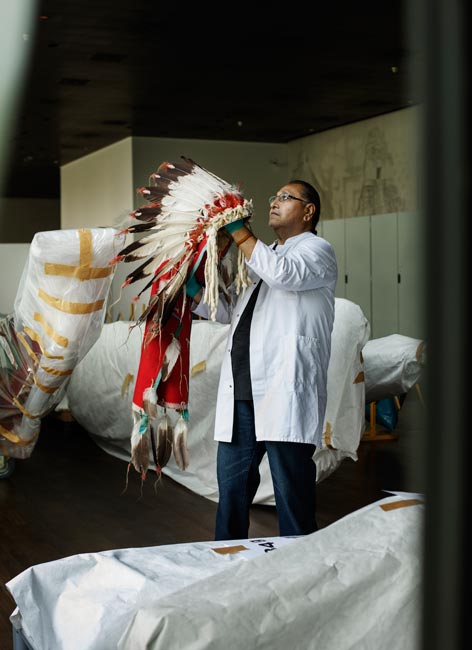

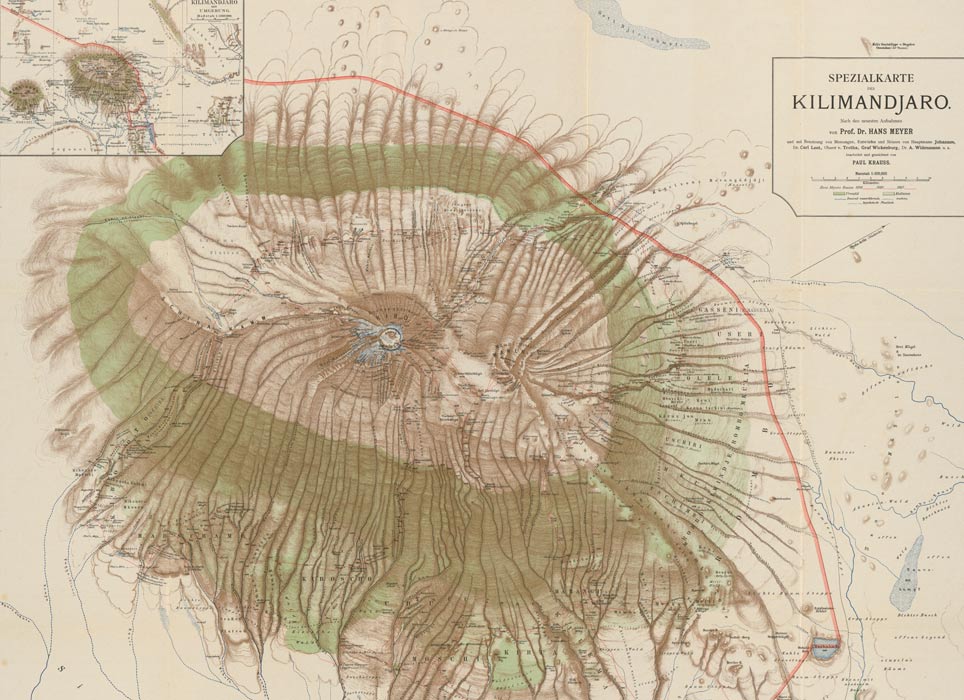

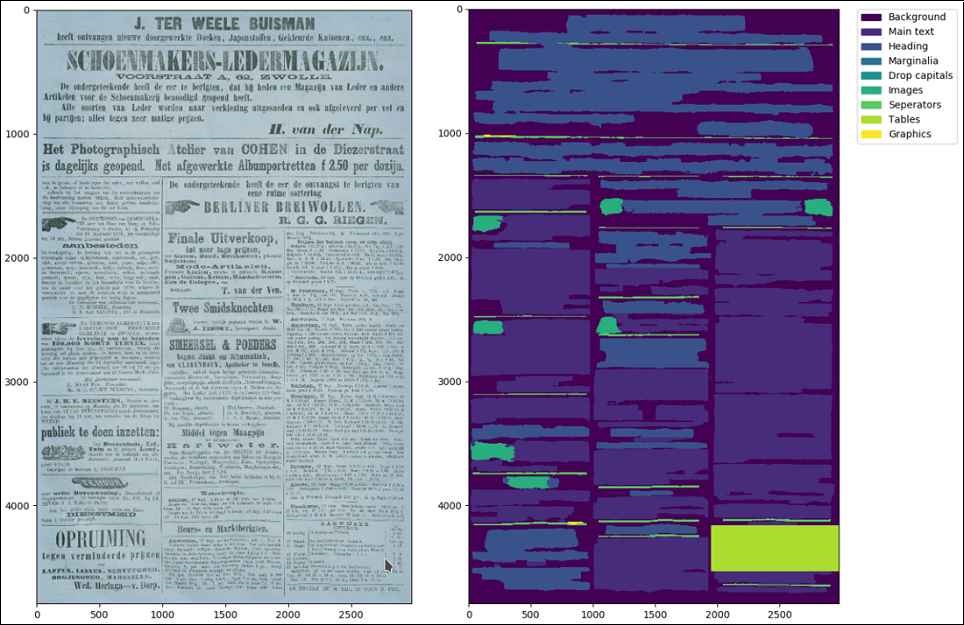

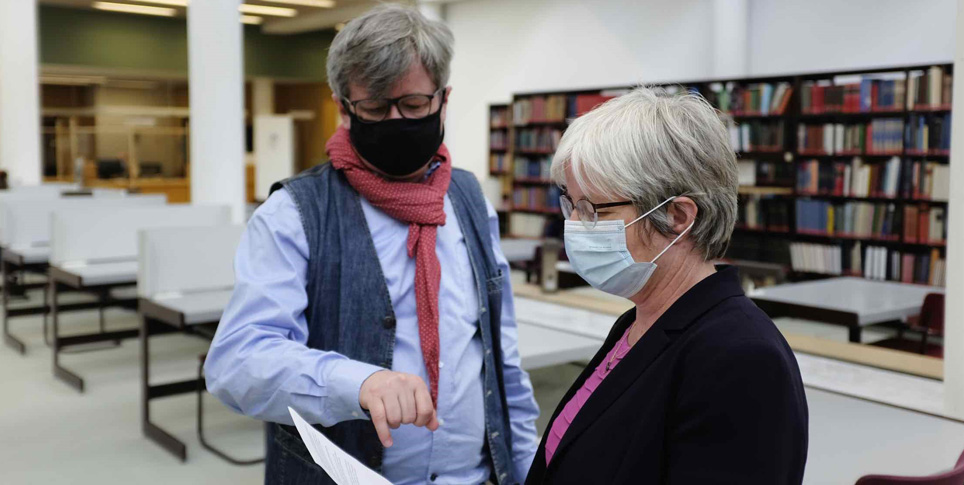

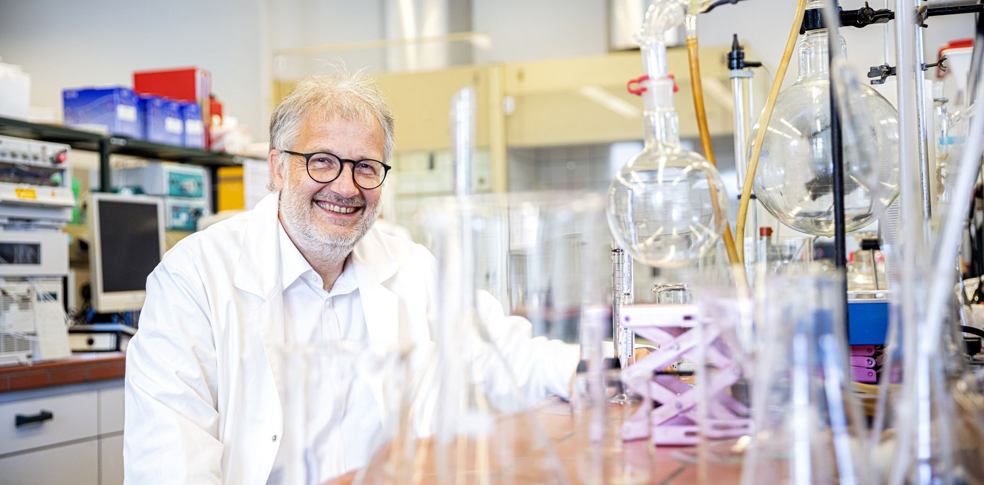

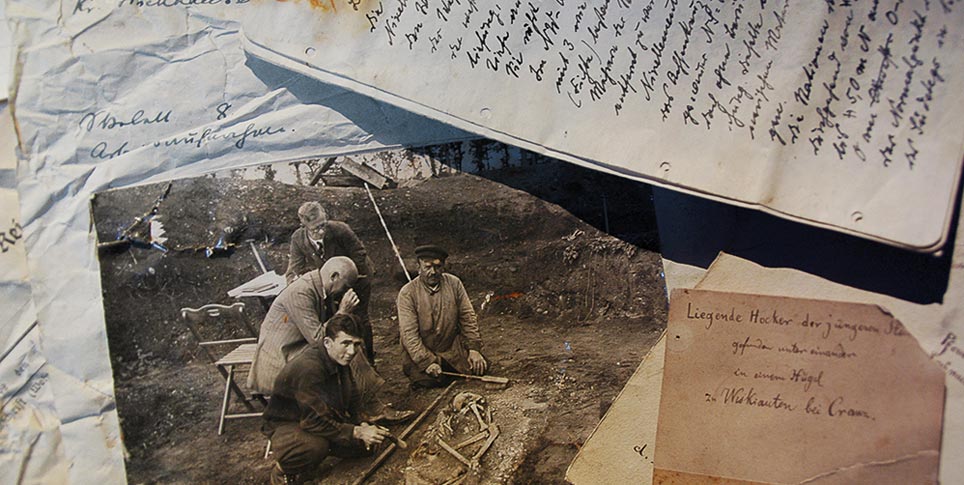

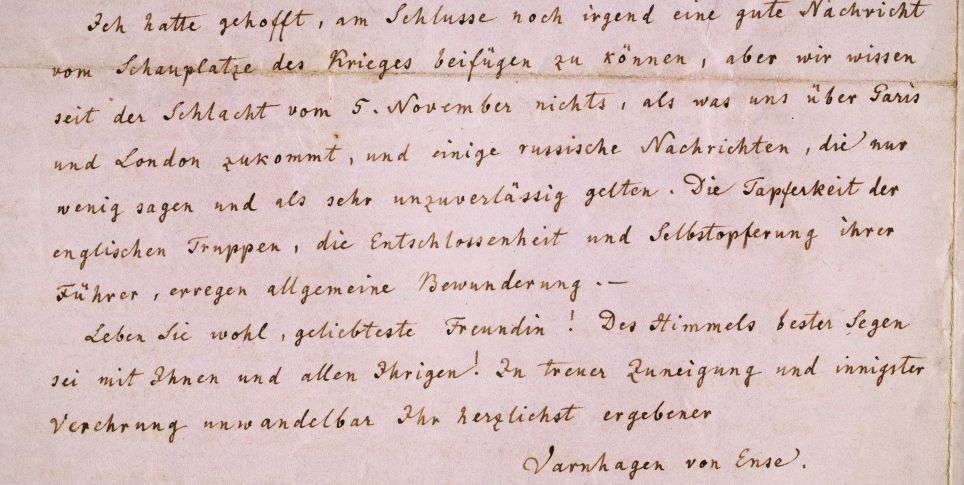

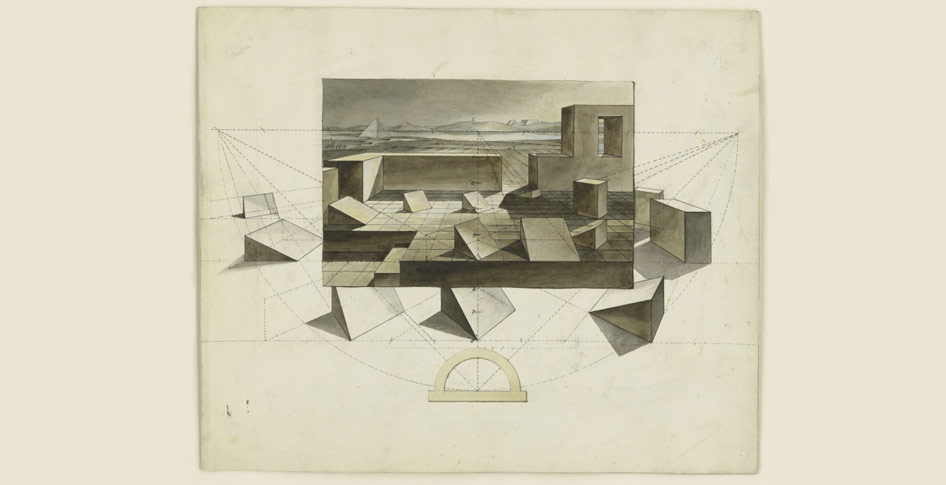

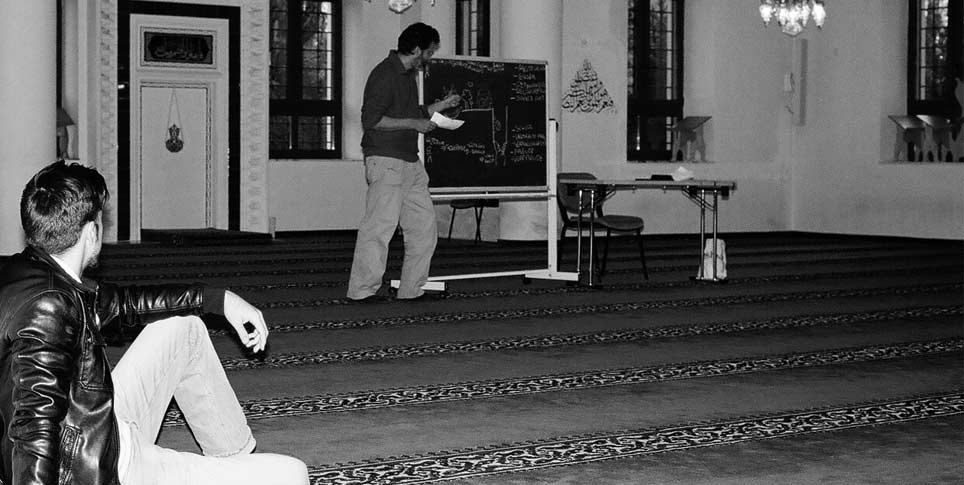

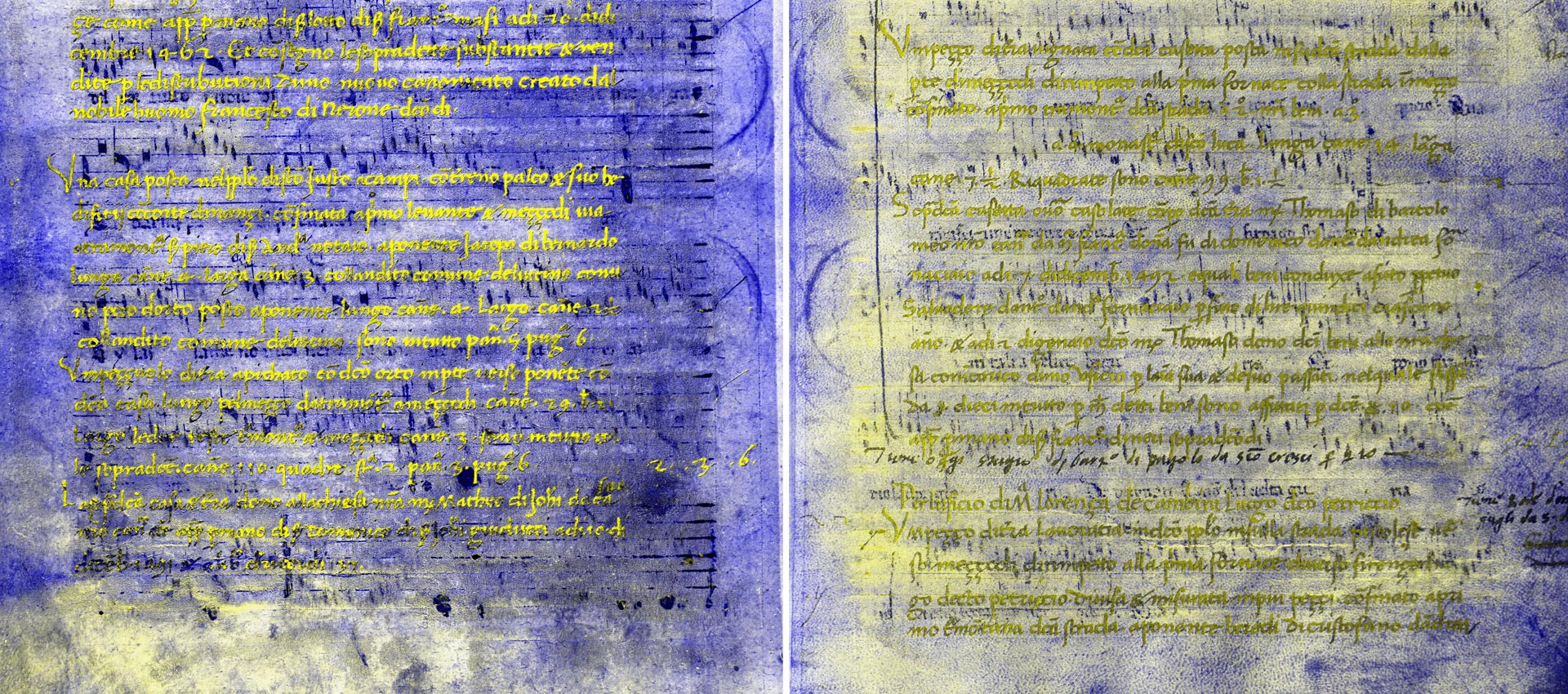

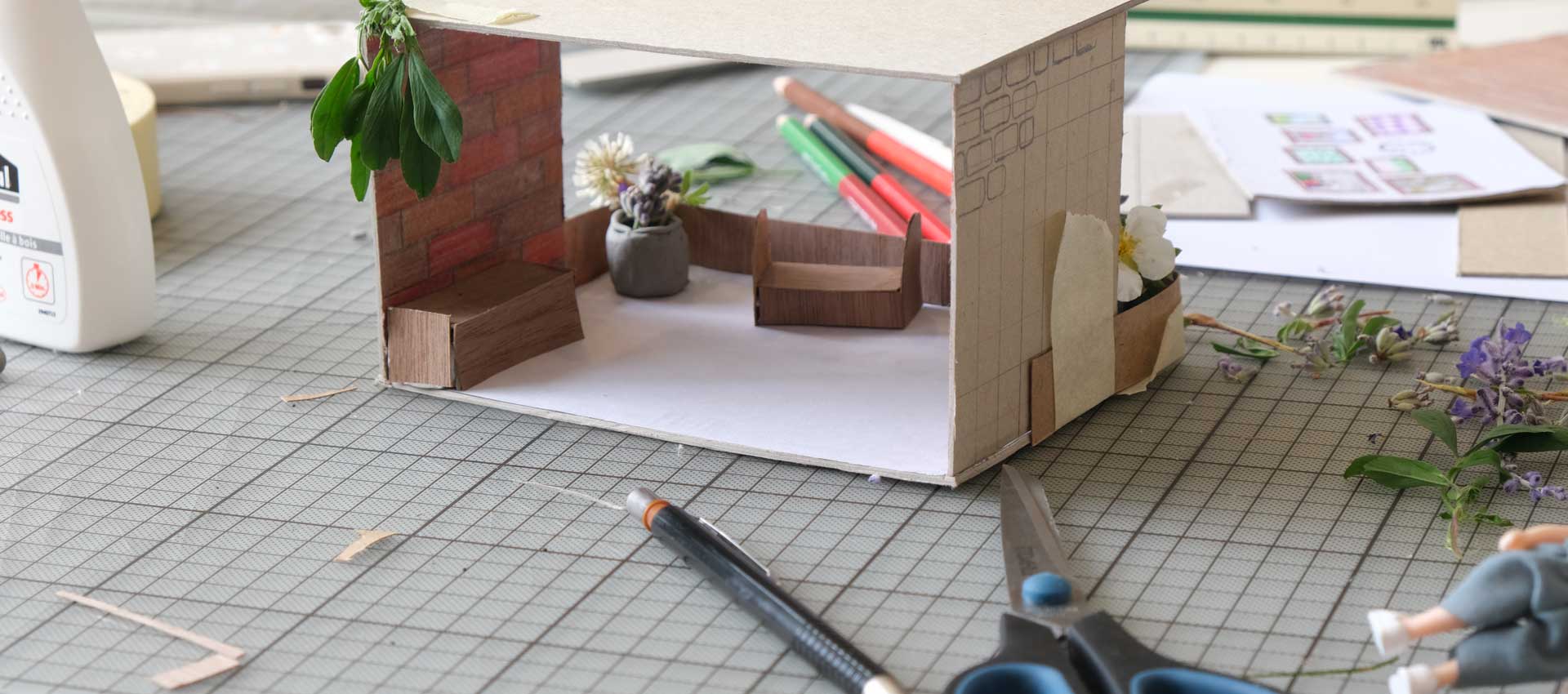

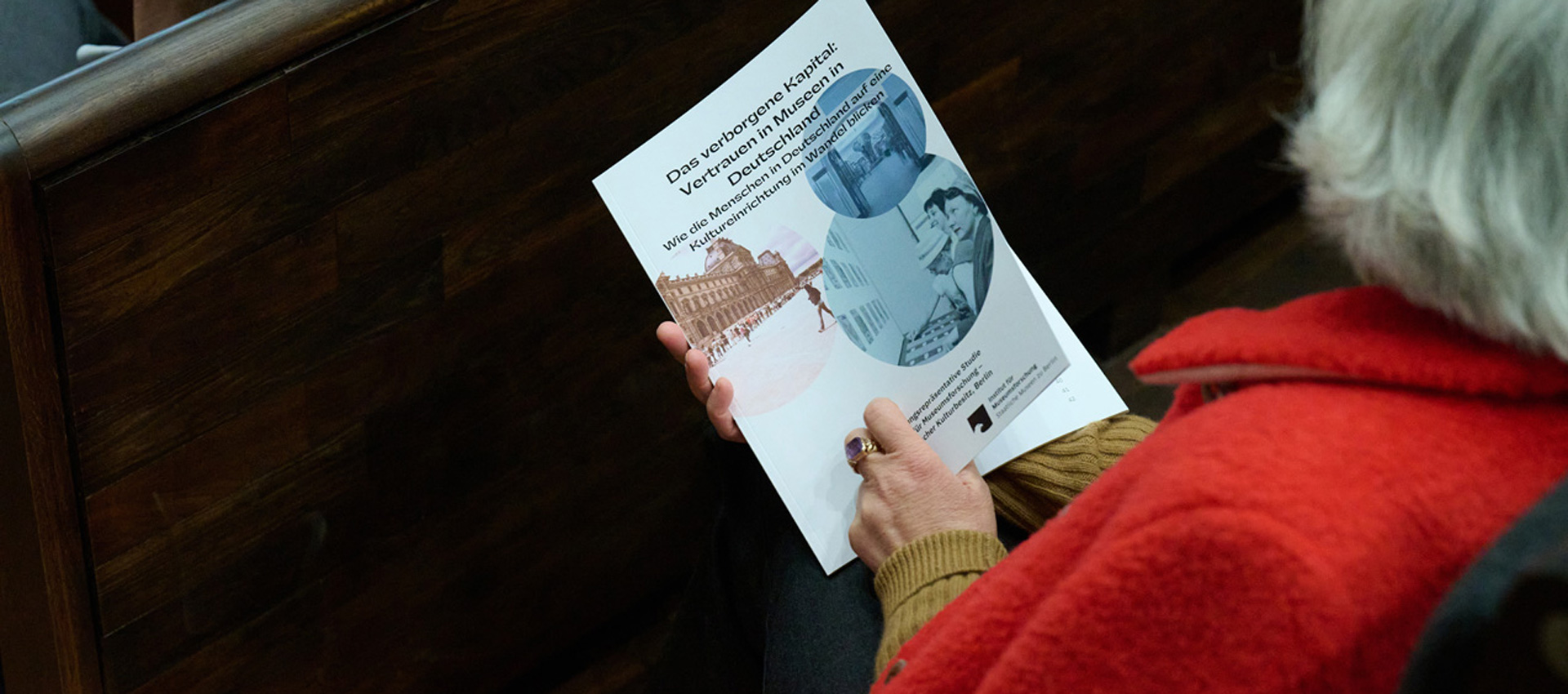

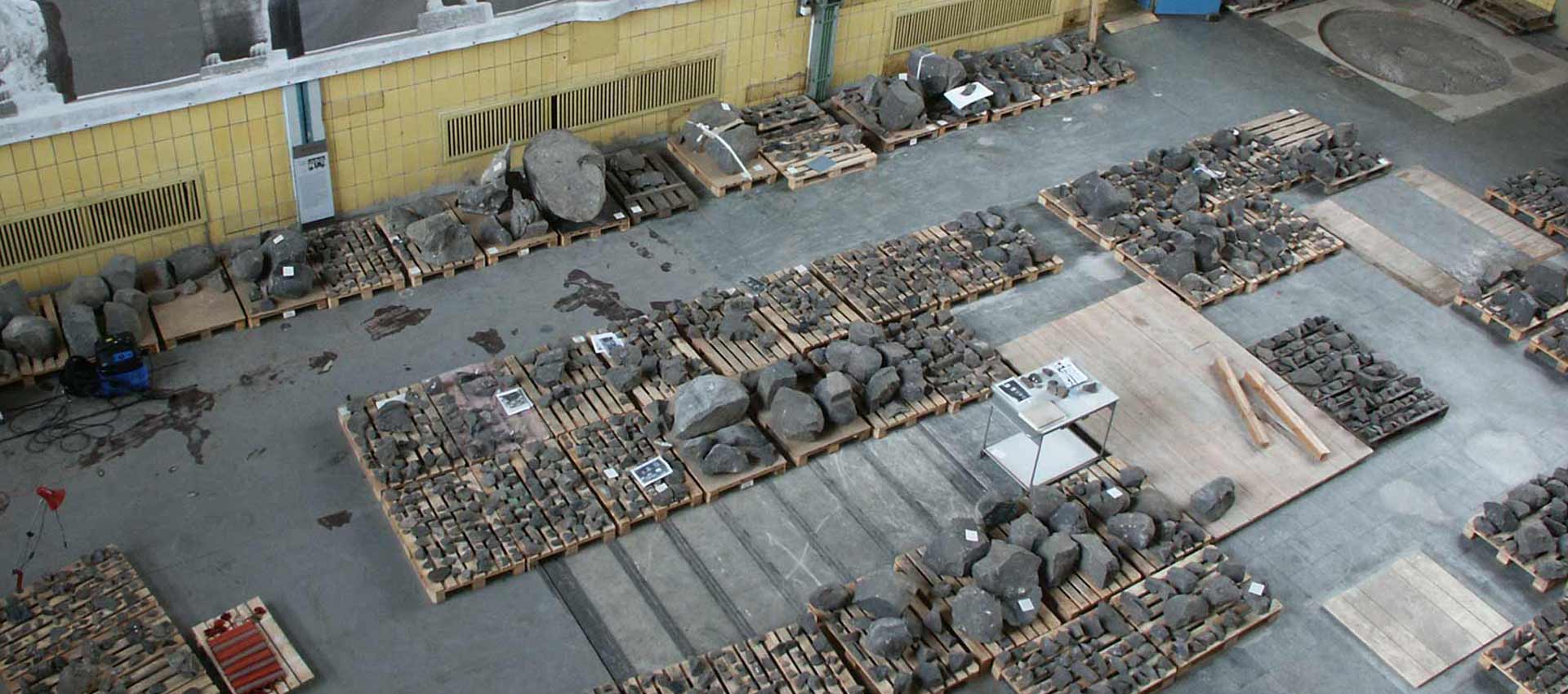

Zentral für die Arbeit des Forschungscampus ist seine Offenheit – und das in zweierlei Hinsicht: offen für Besucherinnen und Besucher, aber eben auch offen für Ergänzungen, Diskurse und den intensiven Austausch. Während in Museen meist das Endergebnis wissenschaftlicher Arbeit – etwa in Form von Ausstellungen – und nur sehr selten die Arbeit mit Sammlungen zentral ist, legt der Forschungscampus Wert auf die Sichtbarkeit der Forschungsprozesse. So werden beispielsweise Restaurierung, Konservierung und Digitalisierung von Objekten offengelegt. Besucher erfahren, welche Überlegungen und Entscheidungen die Arbeit prägen. Der „Blick in den Maschinenraum“ von Forschung wird ermöglicht, um ein tieferes Verständnis für die Schritte und Herausforderungen hinter den Kulissen zu schaffen. Gleichzeitig wird die Dynamik von Forschung dargestellt und zur aktiven Teilnahme eingeladen.

Ein interdisziplinärer Rahmen

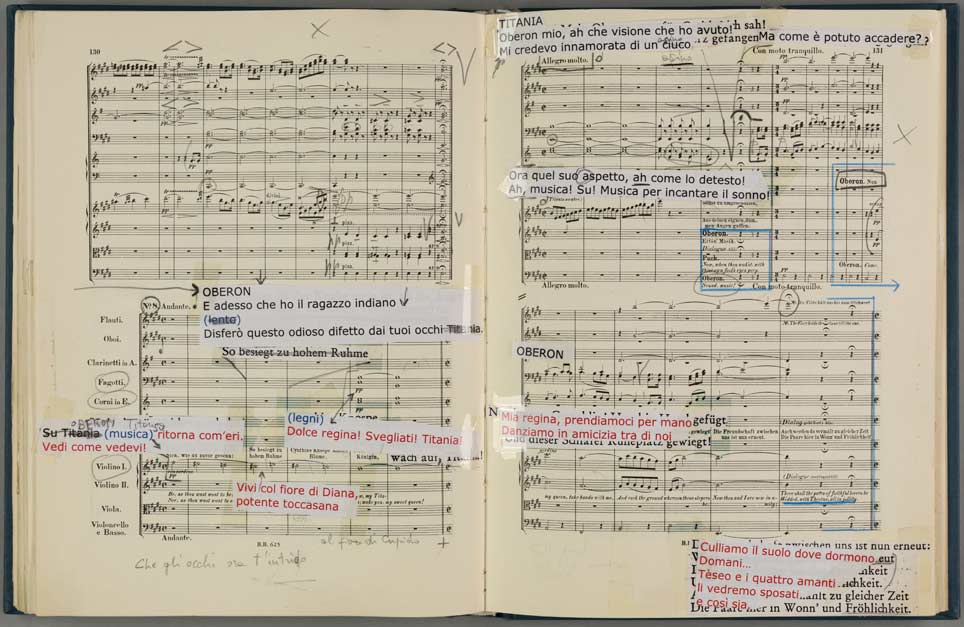

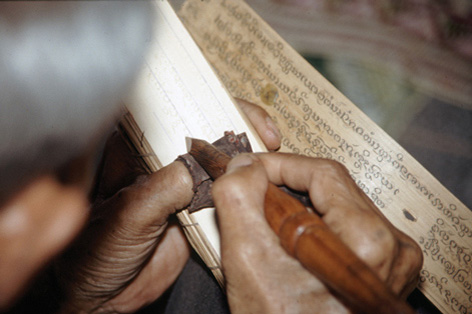

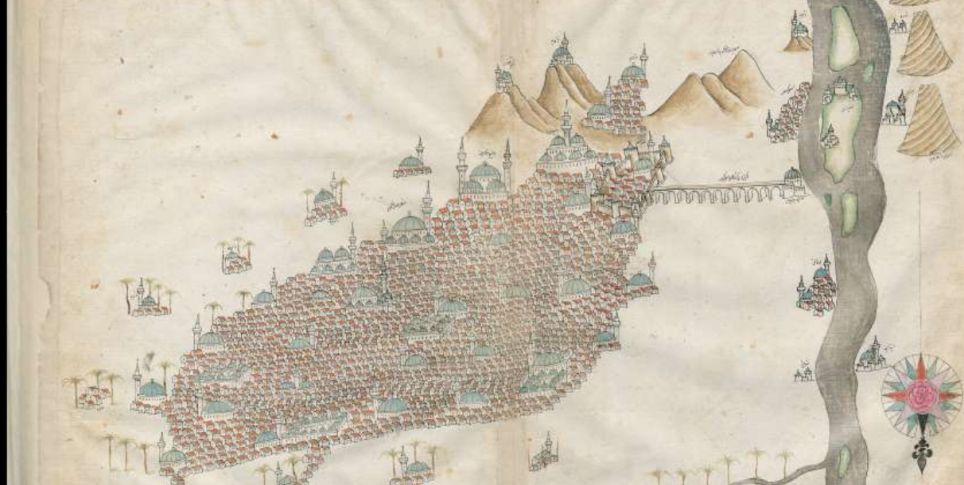

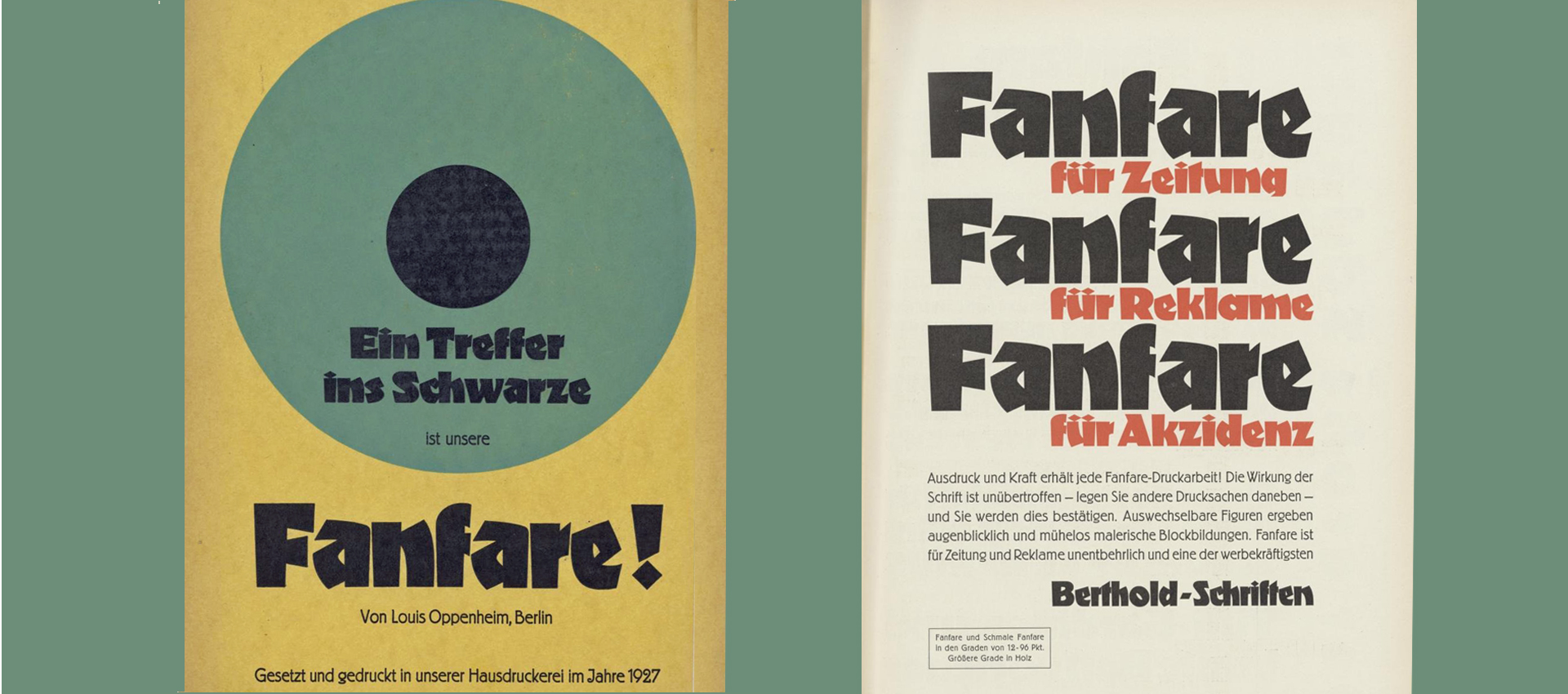

Die Arbeit des Forschungscampus wird von den vier zentralen Begriffen Kulturen, Forschen, Dinge und Wissen strukturiert. Diese Begriffe setzen den Rahmen für die interdisziplinäre Erforschung des materiellen und immateriellen Kulturerbes. „Kulturen“ bezieht sich auf die Vielfalt der kulturellen Kontexte, in denen die Sammlungsobjekte entstanden sind. „Forschen“ steht für den systematischen wissenschaftlichen Prozess, der neue Erkenntnisse über diese Objekte und ihre Bedeutung ermöglicht und Wesen jeder Sammlungsarbeit ist. „Dinge“ betont den materiellen Aspekt der Sammlungsobjekte, während „Wissen“ das Produkt des umfassenden Dialogs darstellt.

Der DenkRaum: Partizipation und Reflexion

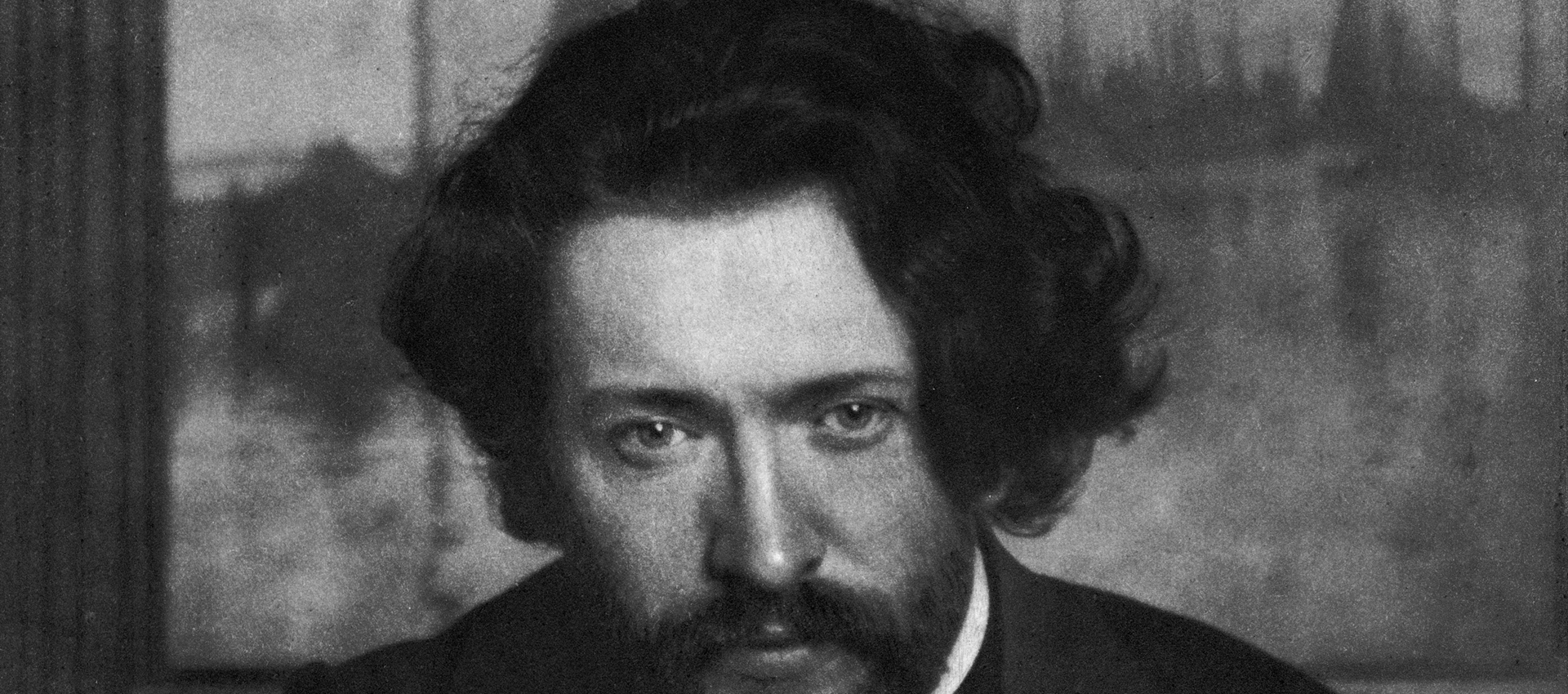

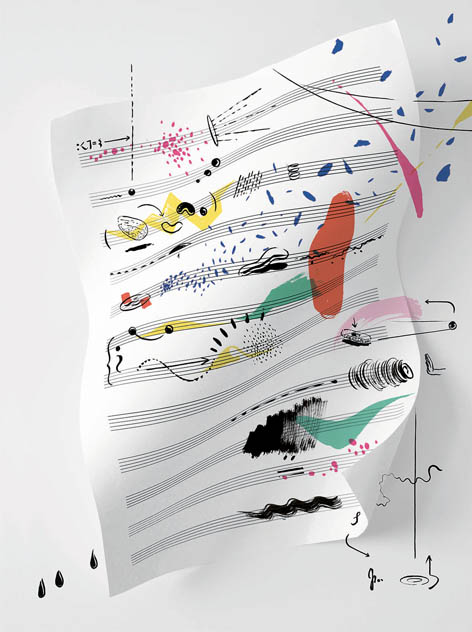

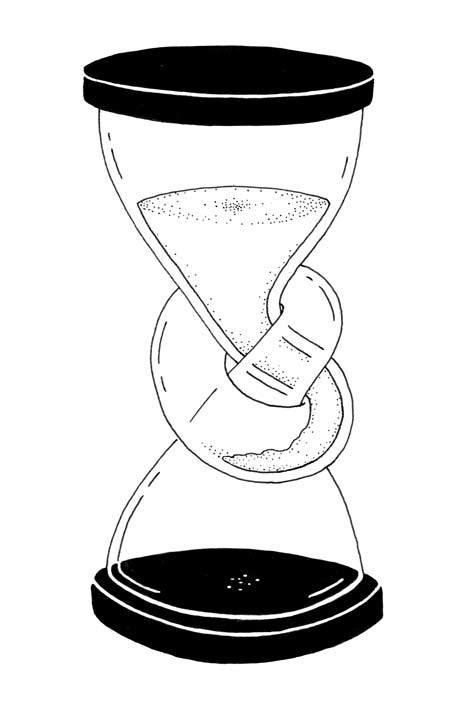

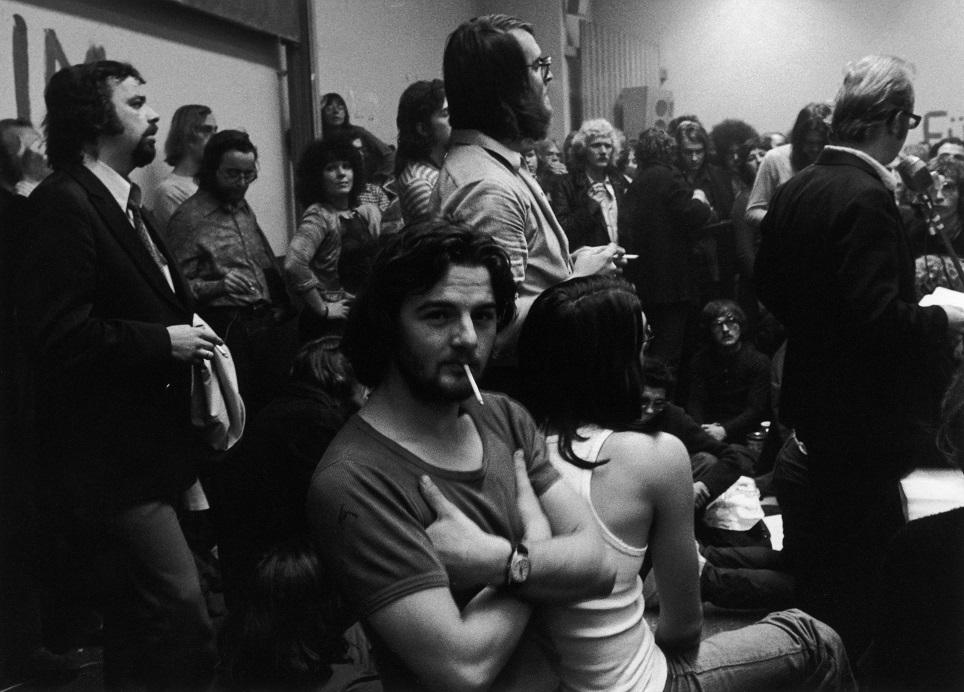

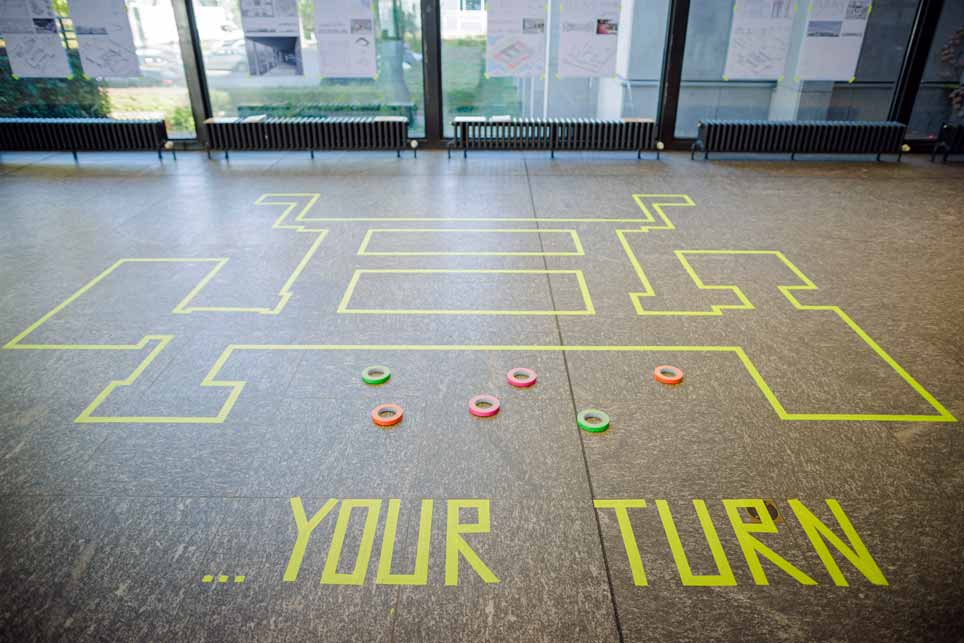

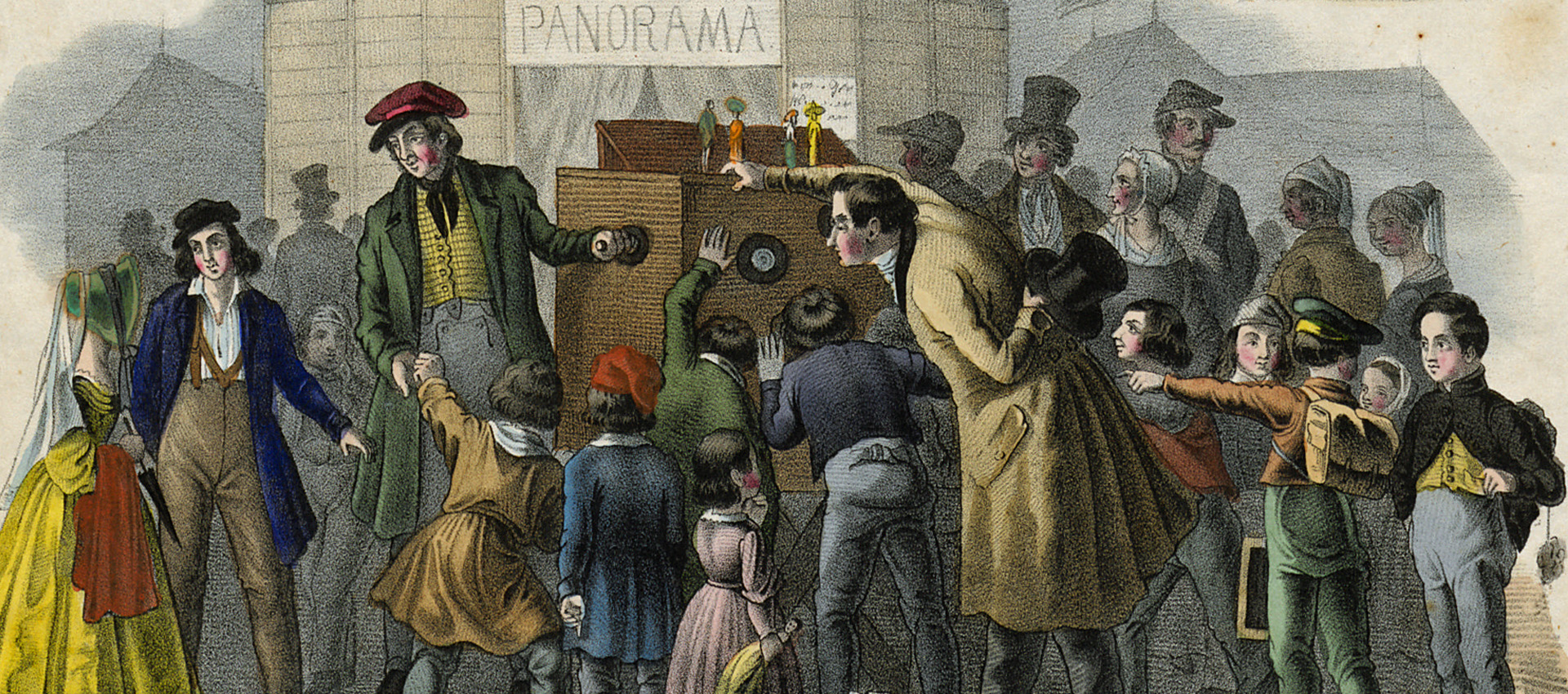

Ein erstes Projekt des Forschungscampus ist der im September 2024 eröffnete DenkRaum „Zeit & Zeitlichkeit“, der vom Kuratorium Preußischer Kulturbesitz großzügig gefördert wird. Hier laden Kuratorinnen in verschiedenen thematischen „Hubs“ dazu ein, das Thema Zeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Multimediale und interaktive Elemente ermöglichen es den Besuchern, aktiv an der Weiterentwicklung der Hubs mitzuwirken und sich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Der DenkRaum verkörpert die Vision des Forschungscampus Dahlem, Wissen nicht von oben herab zu vermitteln, sondern gemeinsam mit der Gesellschaft zu erarbeiten. Partizipation und Austausch sind zentrale Ziele dieses Projekts. Die einzelnen Hubs sind sozusagen „Raum gewordene Auseinandersetzung“ – hier mit Zeit. Durch kontinuierliche Reflexion und Interaktion wird neues Wissen generiert.

Der DenkRaum ist ein Sinnbild für den Forschungscampus: Er ist nicht nur ein Ort des Austauschs zwischen Disziplinen, sondern auch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Wissen wächst hier durch Reflexion und Teilhabe.

Um diesen Austausch weiter zu fördern, bietet der Forschungscampus regelmäßig Vorträge, Workshops und Präsentationen an, die einen Einblick in laufende Forschungsprojekte bieten. Diese Veranstaltungen richten sich gezielt an die interessierte Öffentlichkeit.

Fazit

Der Forschungscampus Dahlem schafft mit seiner Arbeit eine einzigartige Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Er kann ein Modell dafür sein, Sammlungsarbeit sichtbar zu machen, Forschung aus dem Elfenbeinturm zu holen und sie partizipativ und zukunftsorientiert zu gestalten.