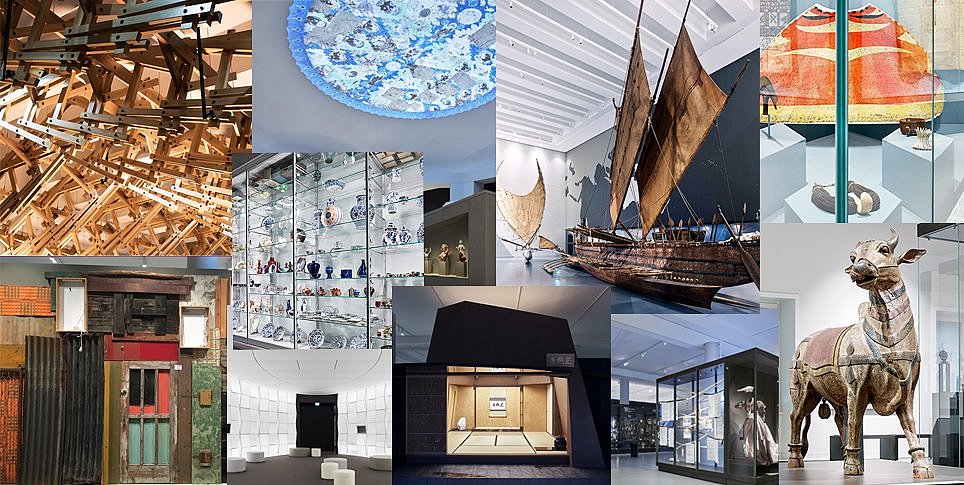

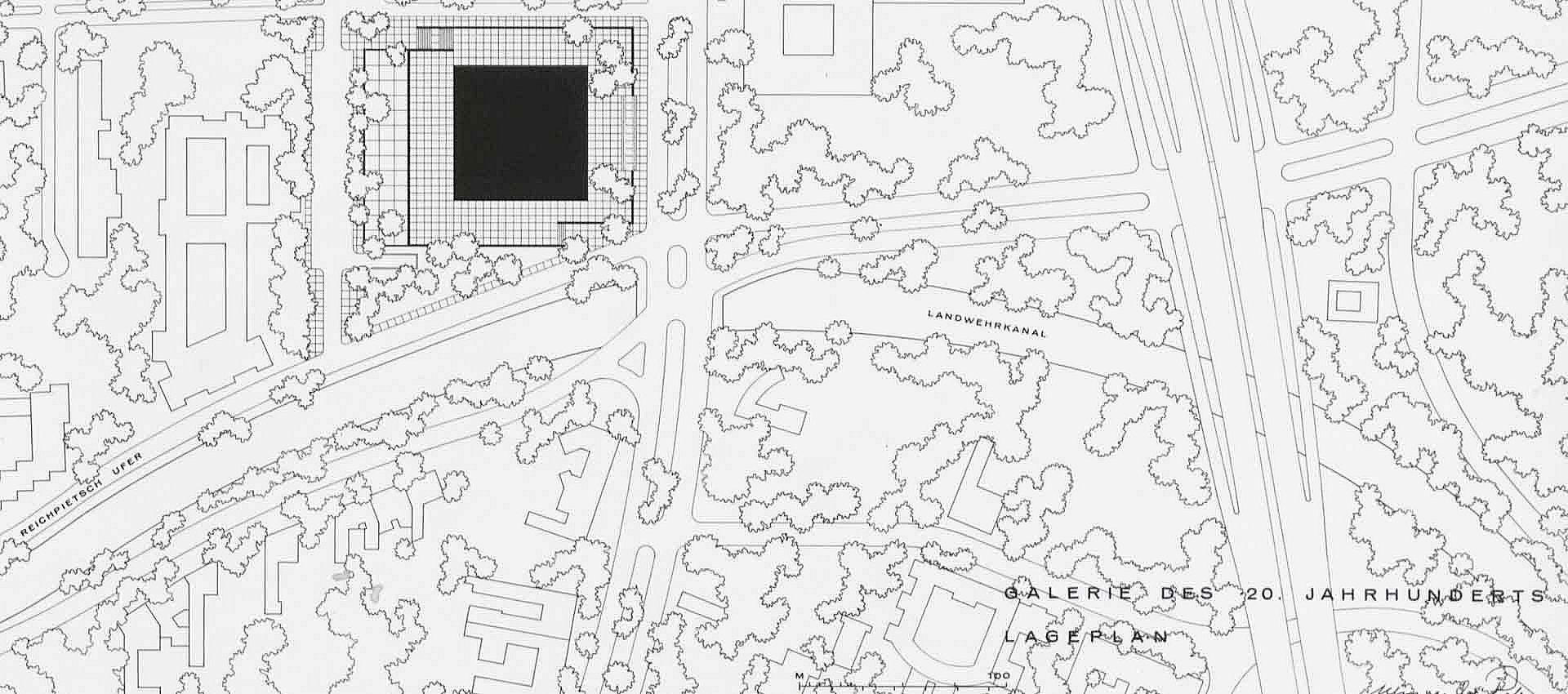

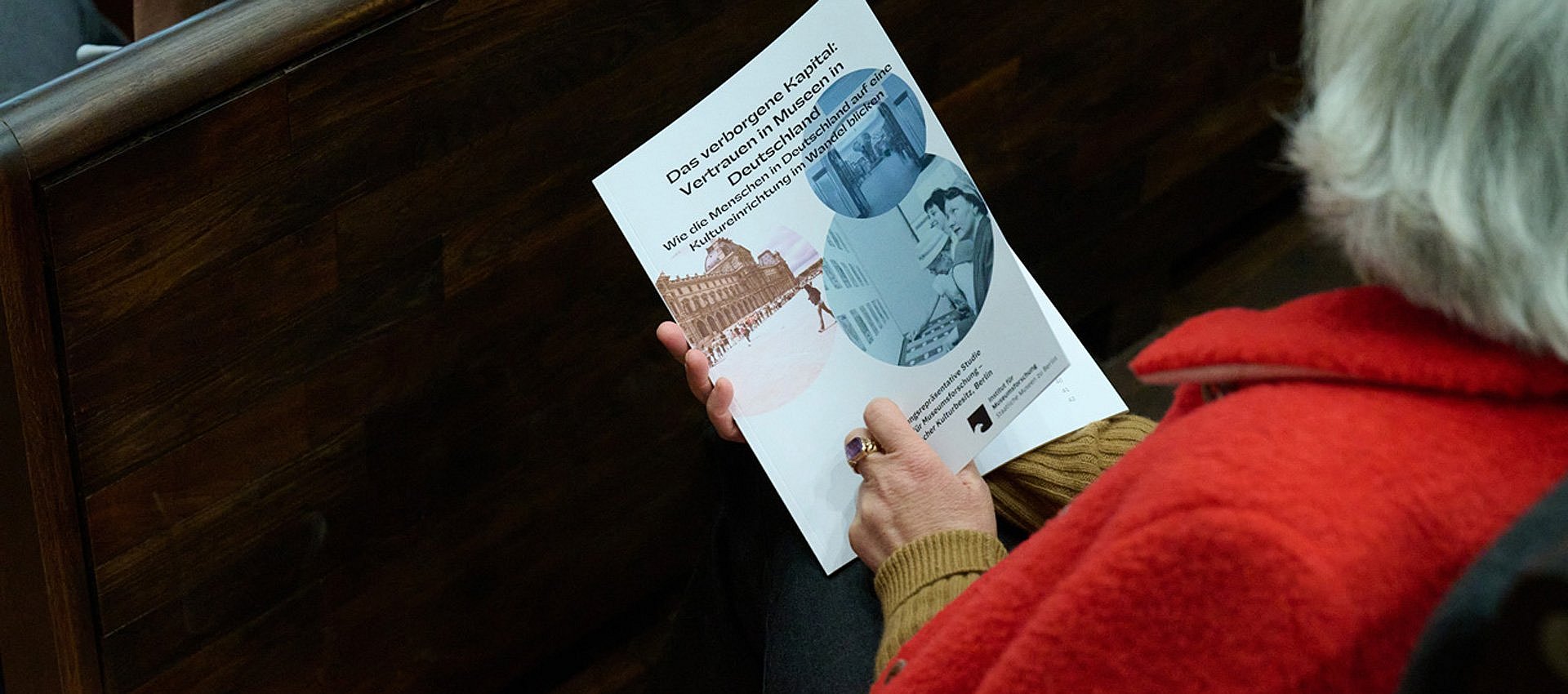

Wir alle sehen sie täglich, sie ist überall und trotzdem schenkt ihr kaum jemand Beachtung: Die Rede ist von der Schrift. Christian Mathieu von der Staatsbibliothek zu Berlin und Michael Lailach von der Kunstbibliothek wollen das ändern und sind – auch qua Arbeitsstelle in schriftgutzentrierten Einrichtungen – in Sachen Typografie sehr umtriebig. Nachdem sich Staatsbibliothek und Kunstbibliothek gemeinsam mit der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin und Erik Spiekermann mit dem Projekt „Die Sichtbarmachung des Sichtbaren“ eher regional Berlins typografischem Kulturerbe gewidmet haben, geht es jetzt um nichts Geringeres als den Aufbau eines nationalen Schriftgedächtnisses – digital im Open Access natürlich, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und in Kooperation mit der Deutschen Nationalbibliothek sowie Nikolaus Weichselbaumer von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Die Basis des Projekts bilden rund 7000 Schriftmusterbücher aus den Jahren 1820 bis 2000, die es zu digitalisieren gilt. Wir haben Fragen:

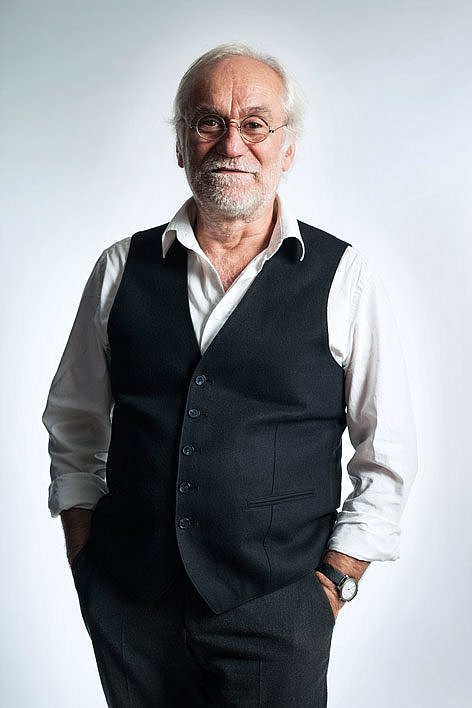

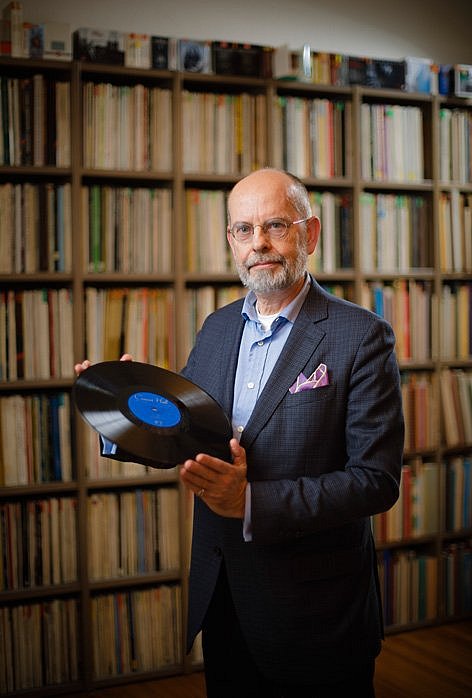

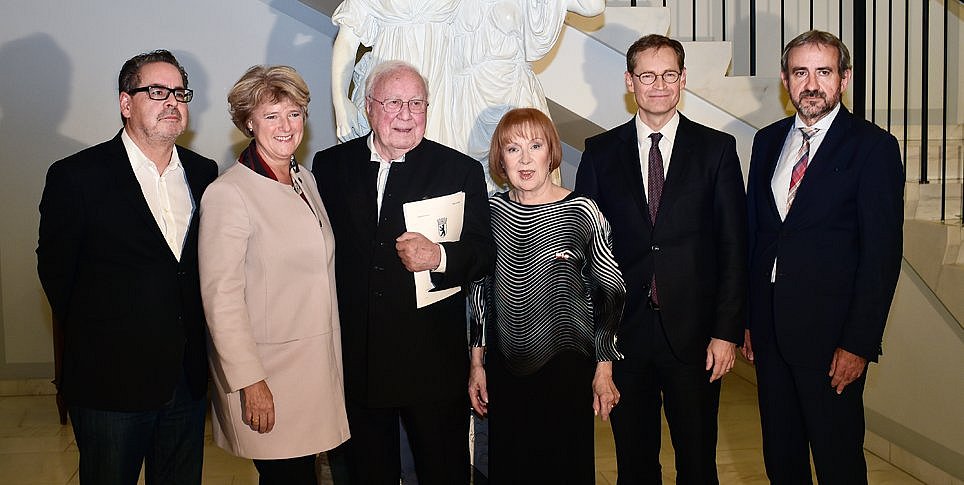

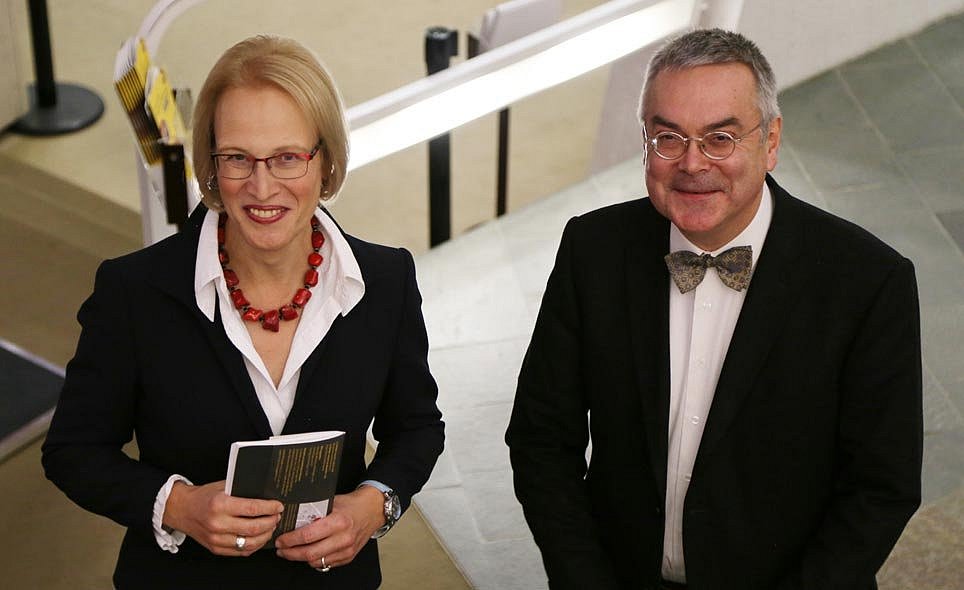

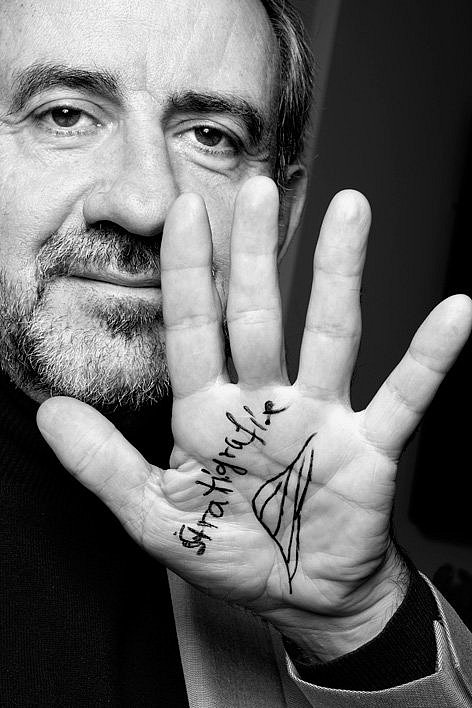

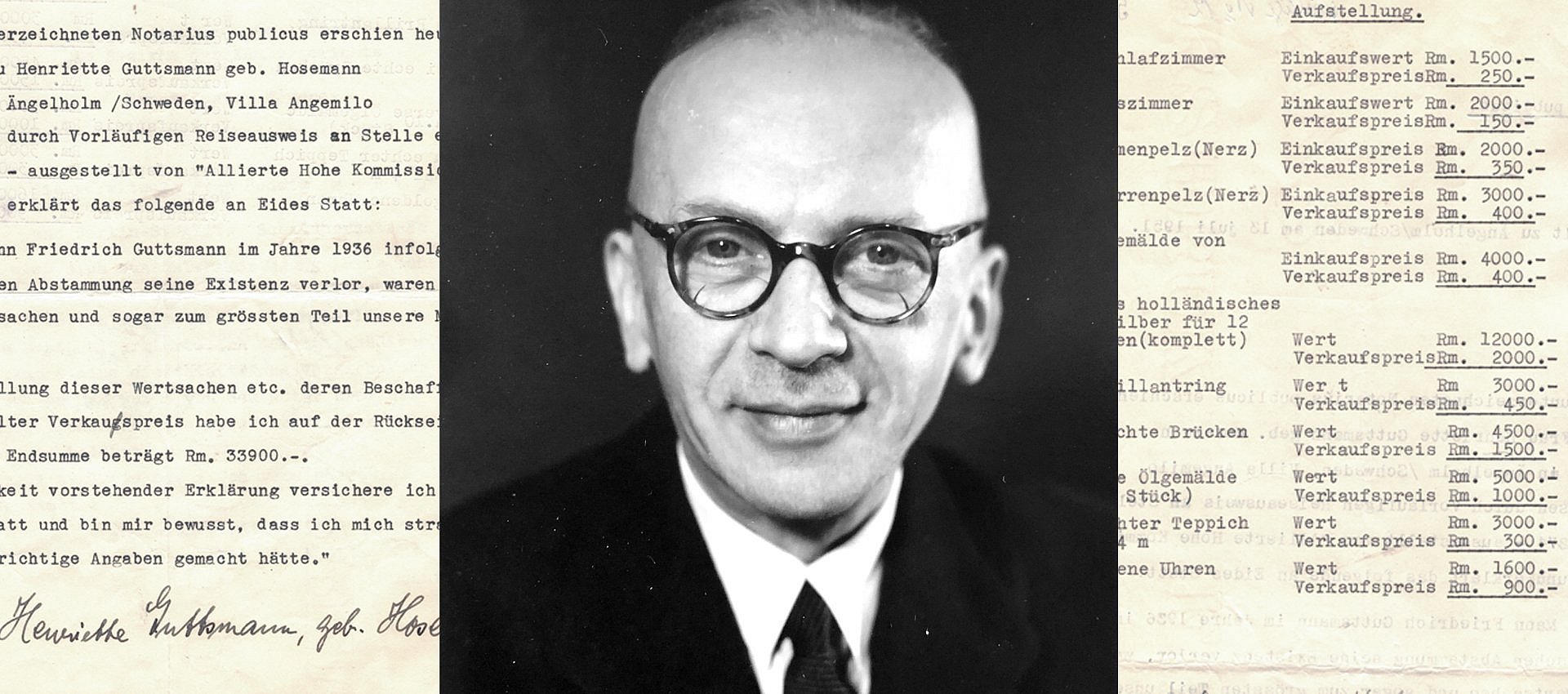

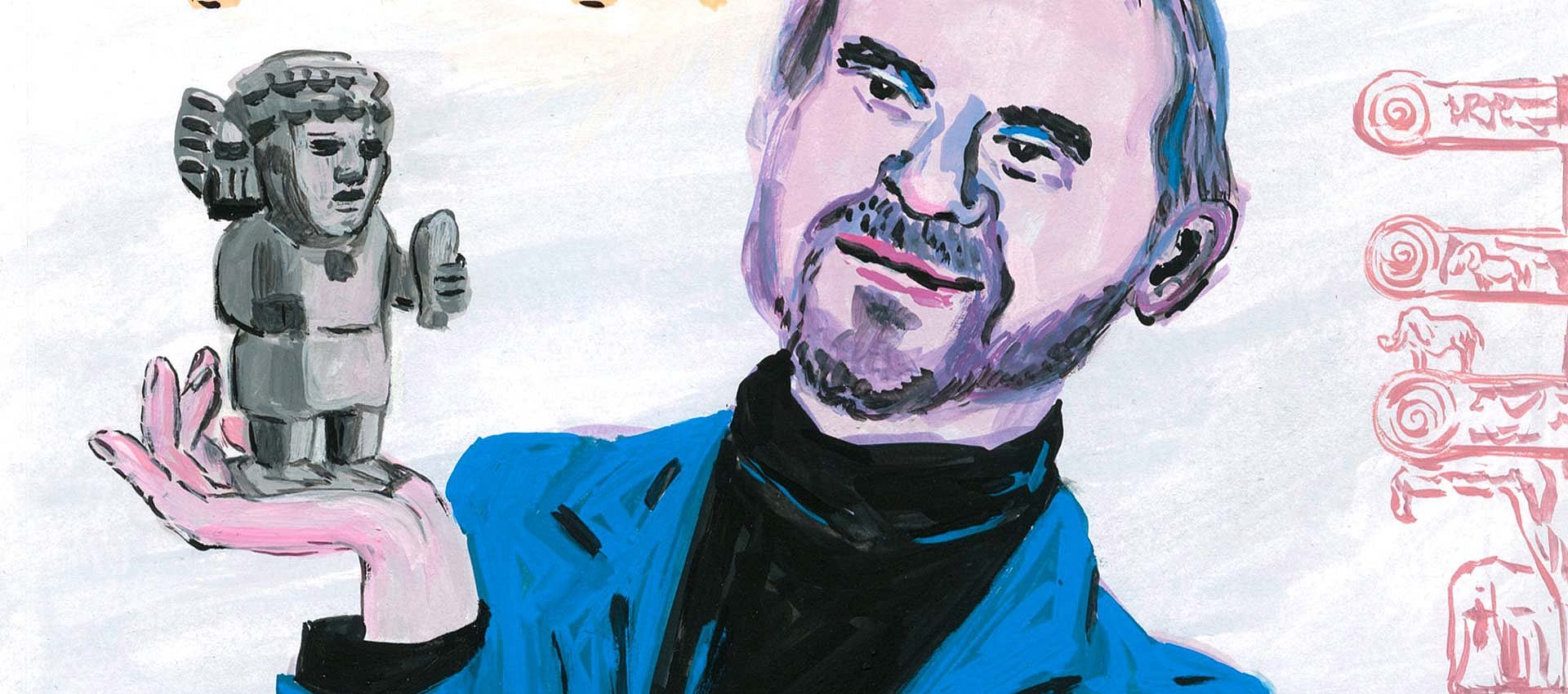

Dr. Christian Mathieu ist Forschungsreferent in der Generaldirektion der Staatsbibliothek zu Berlin (SBB)

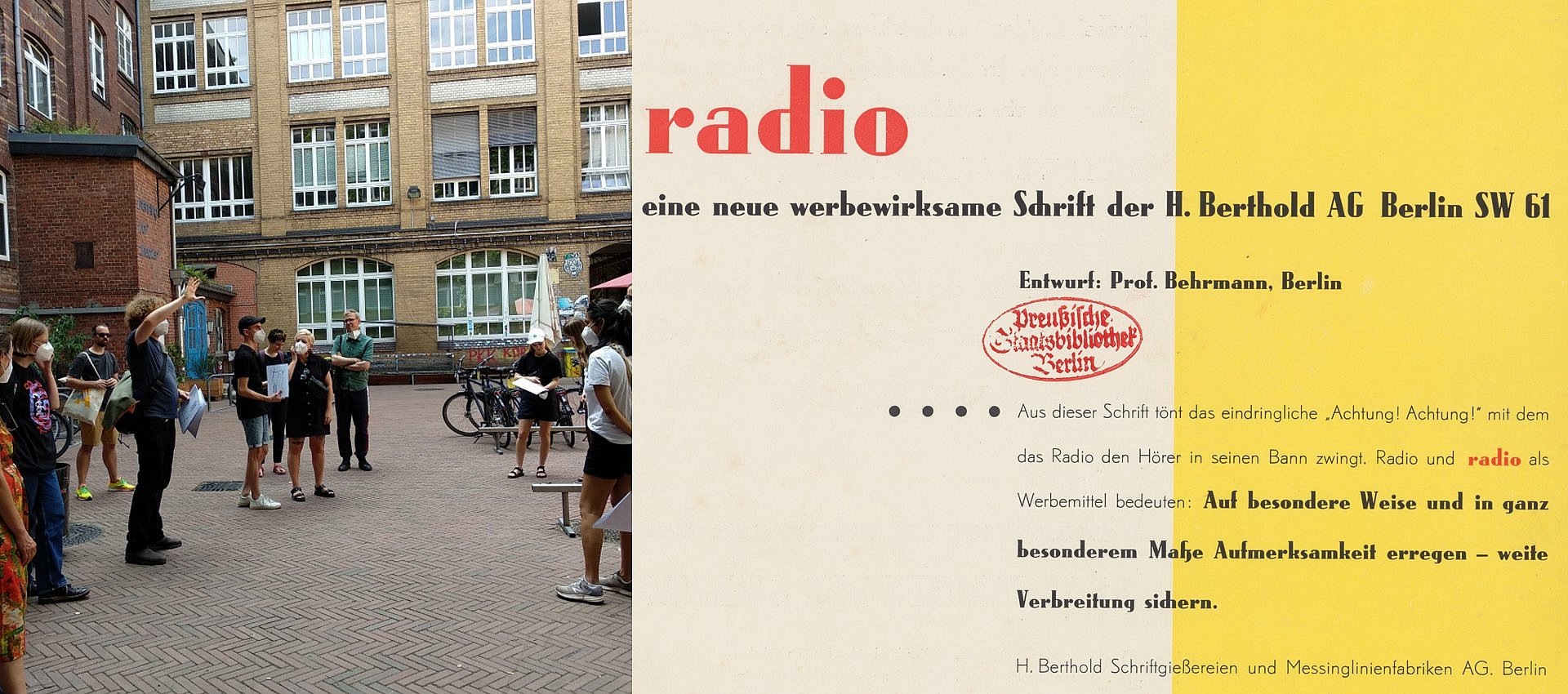

Foto: SPK/Jonas Dehn

Wie war eigentlich die Genese des Projekts und was ist das Ziel?

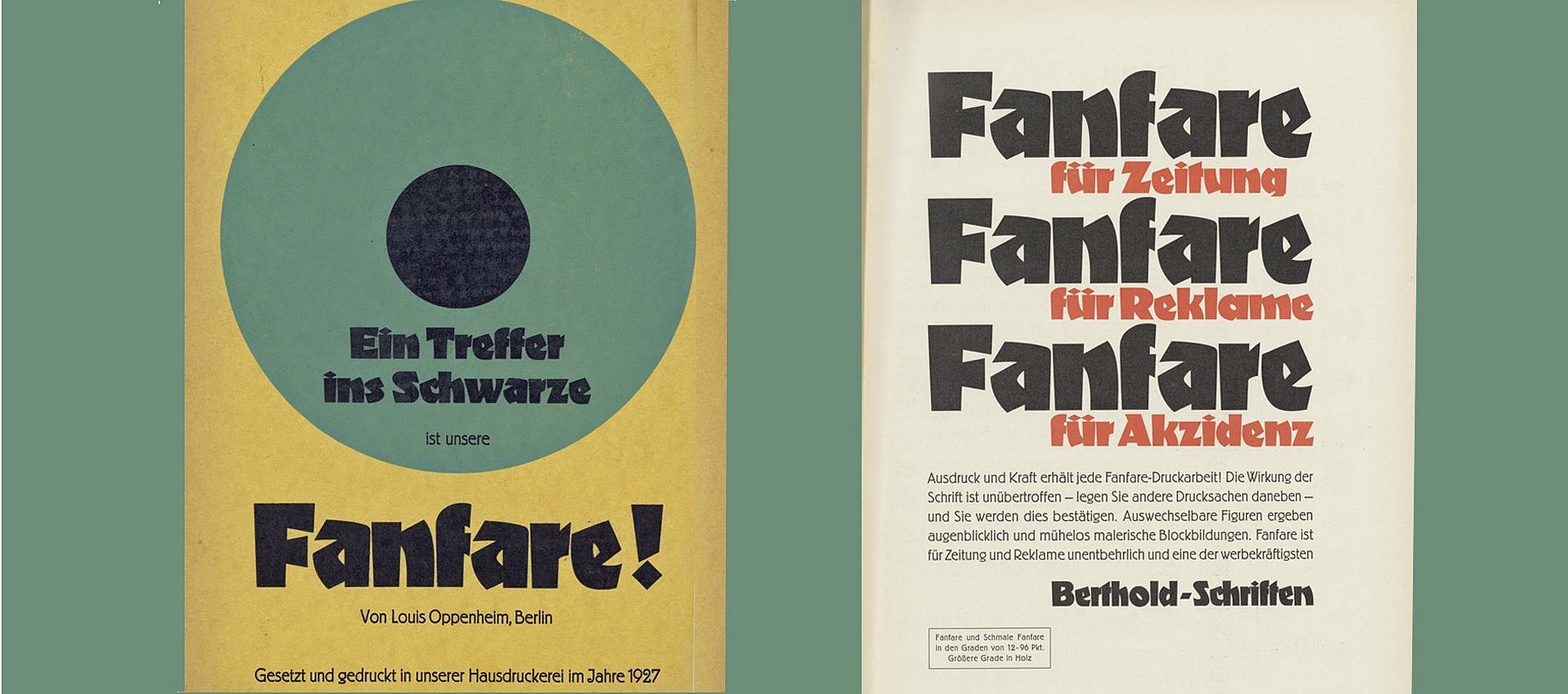

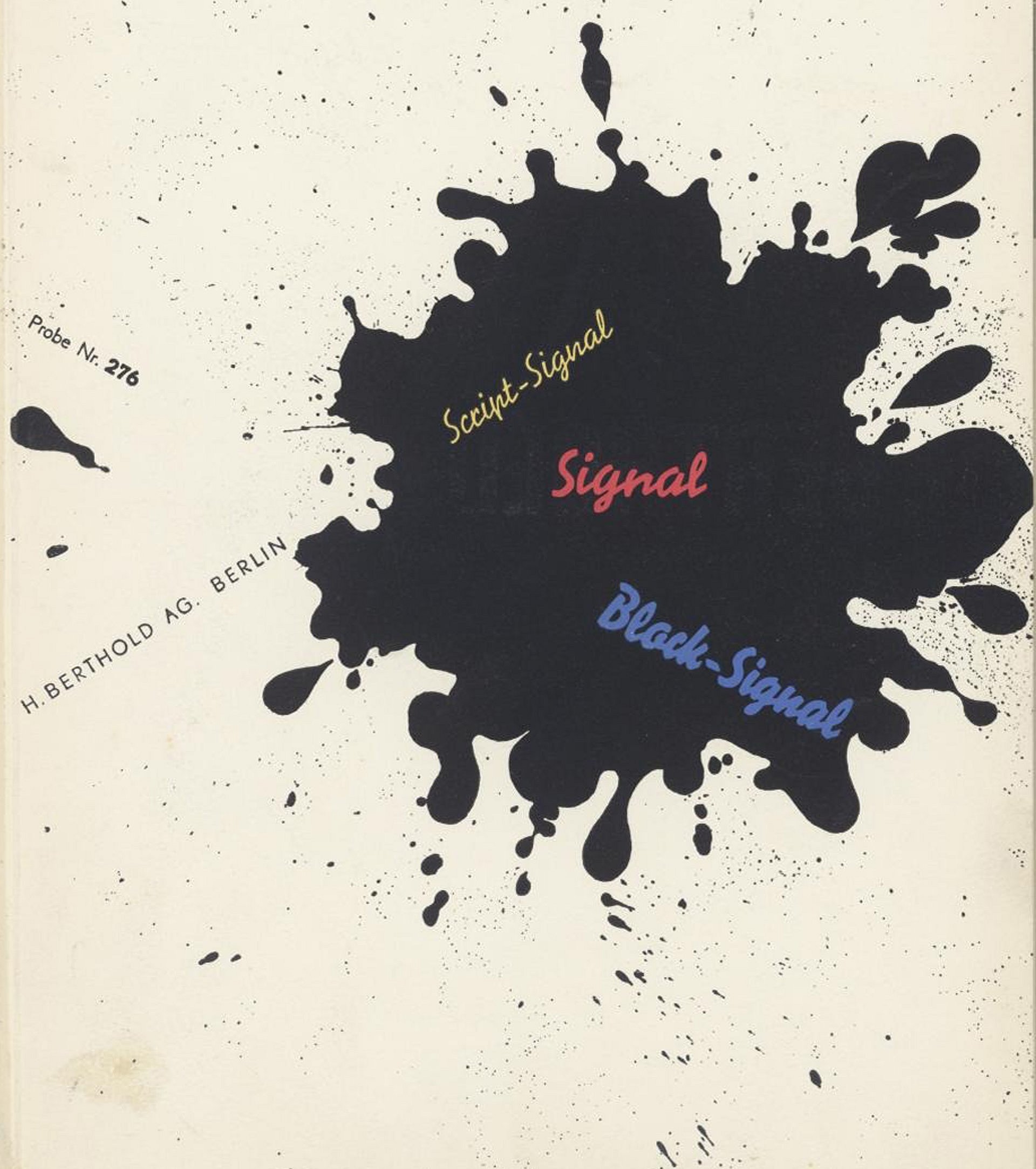

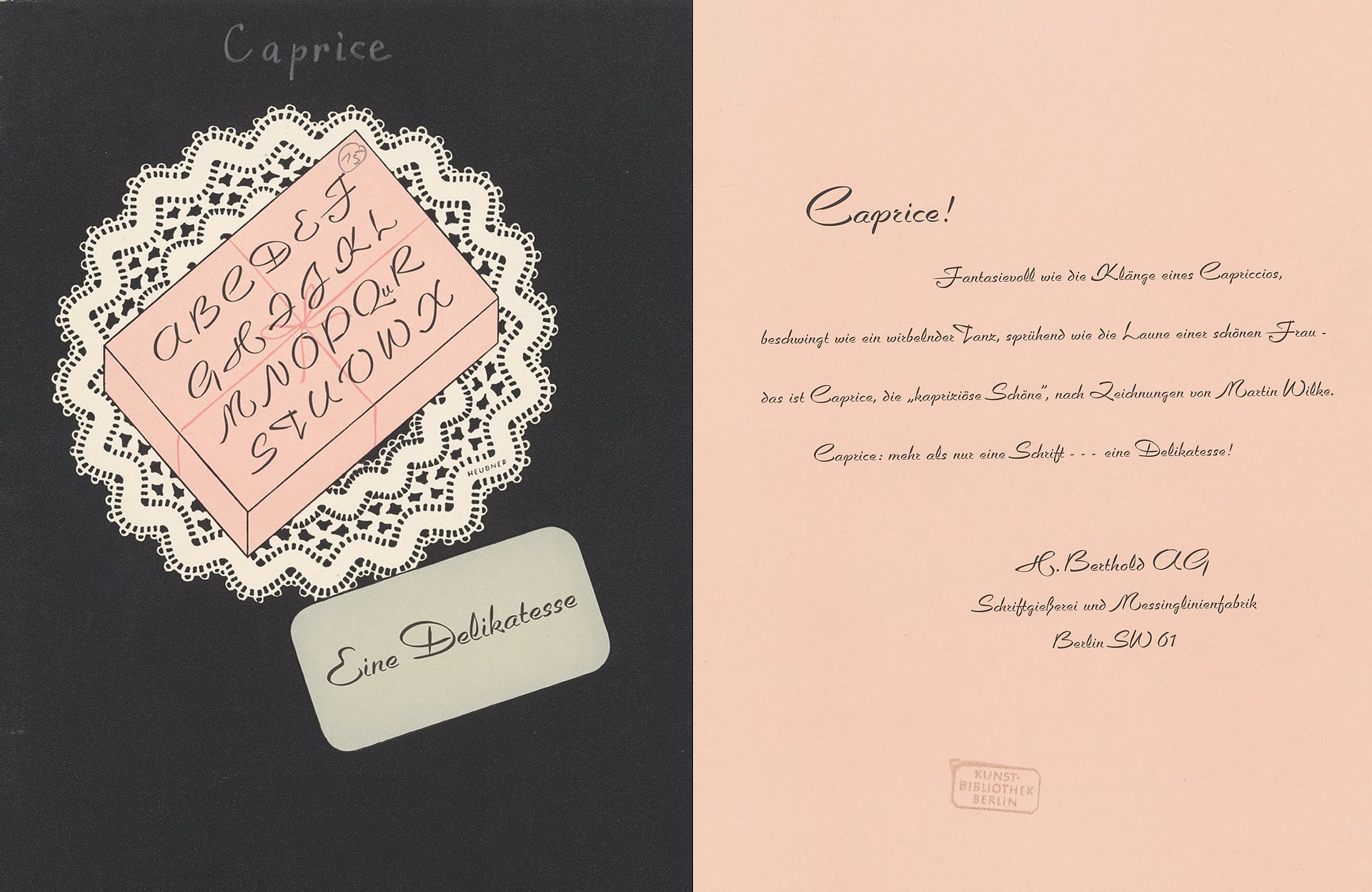

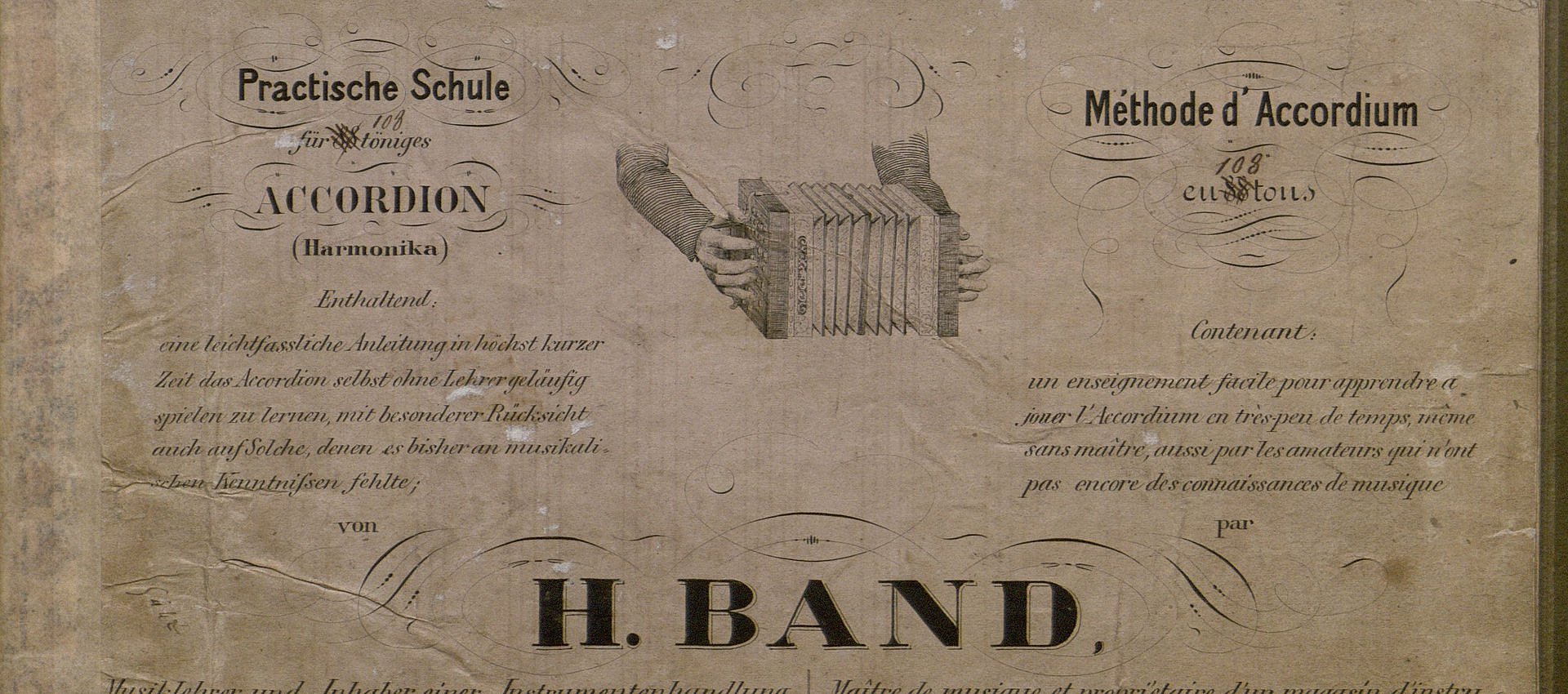

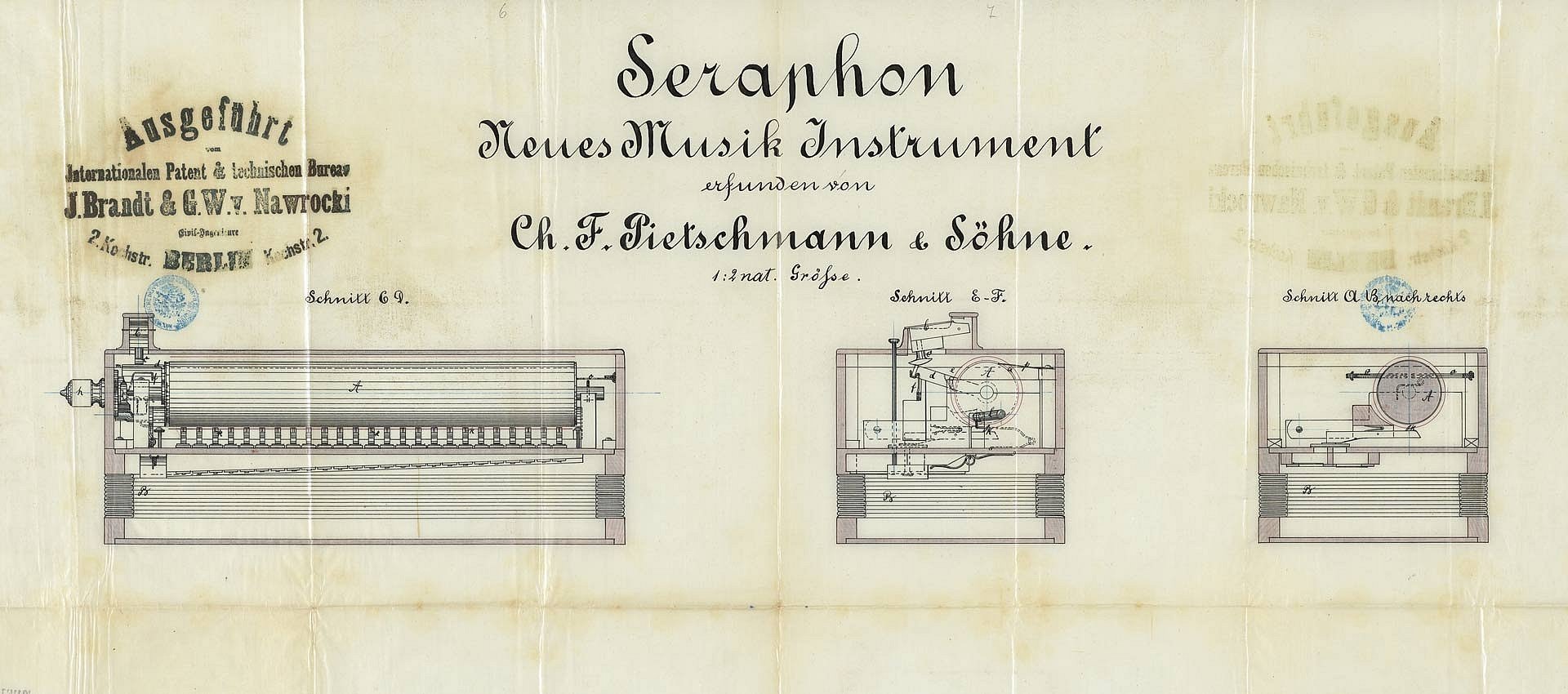

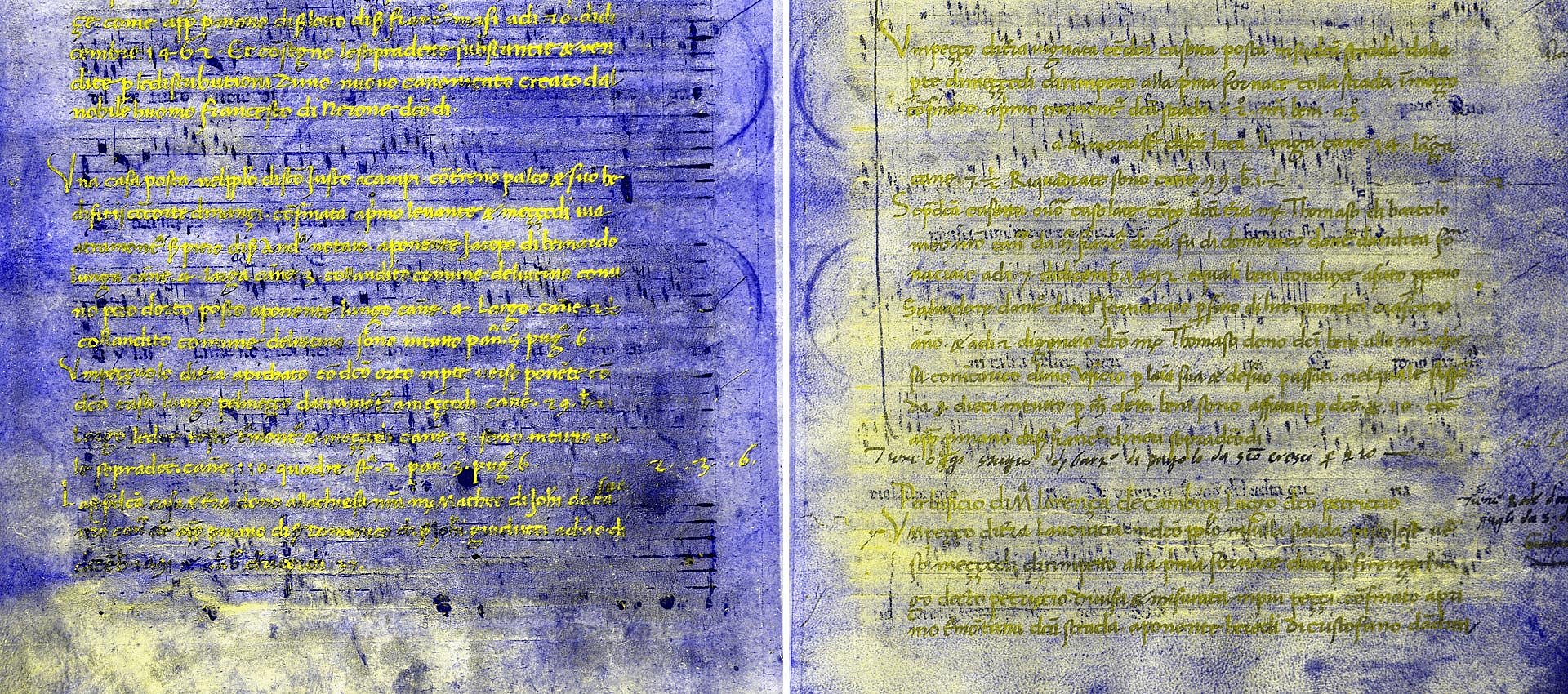

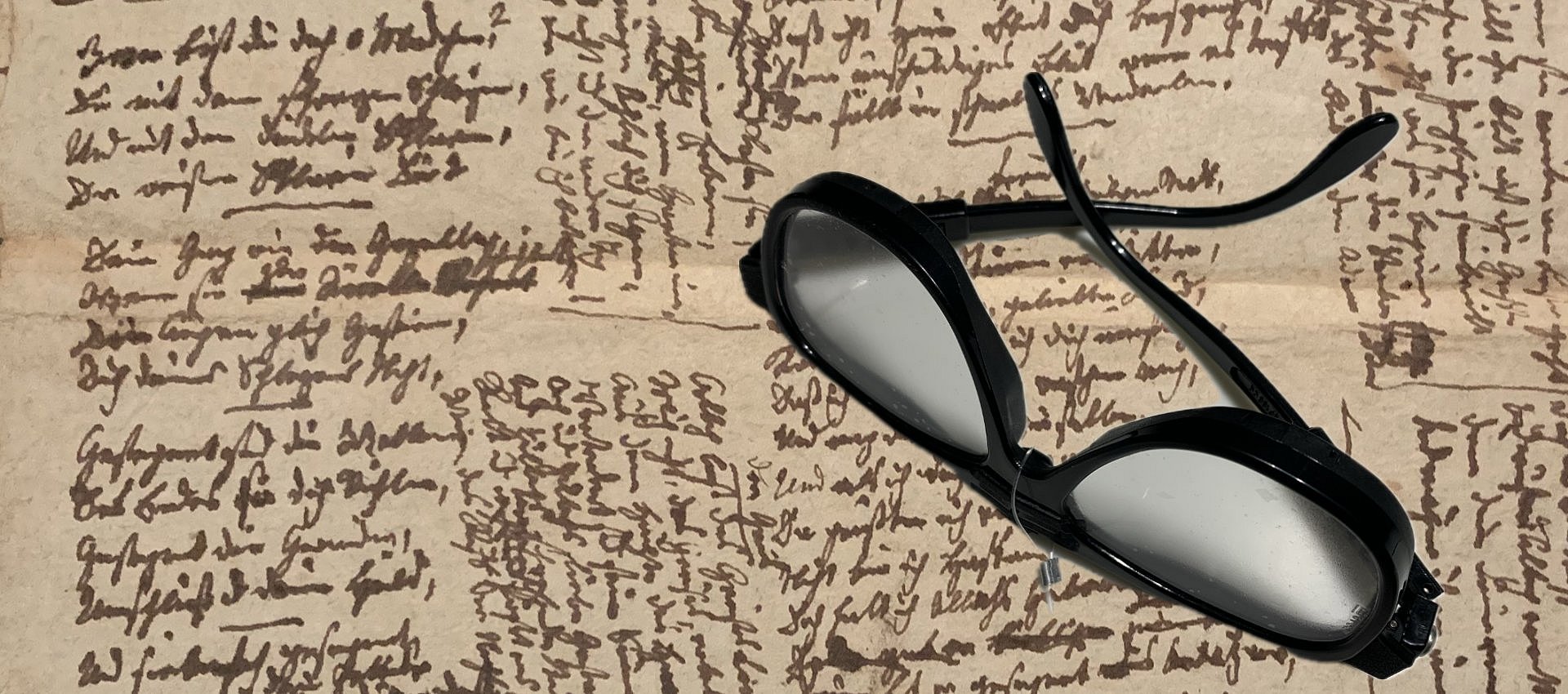

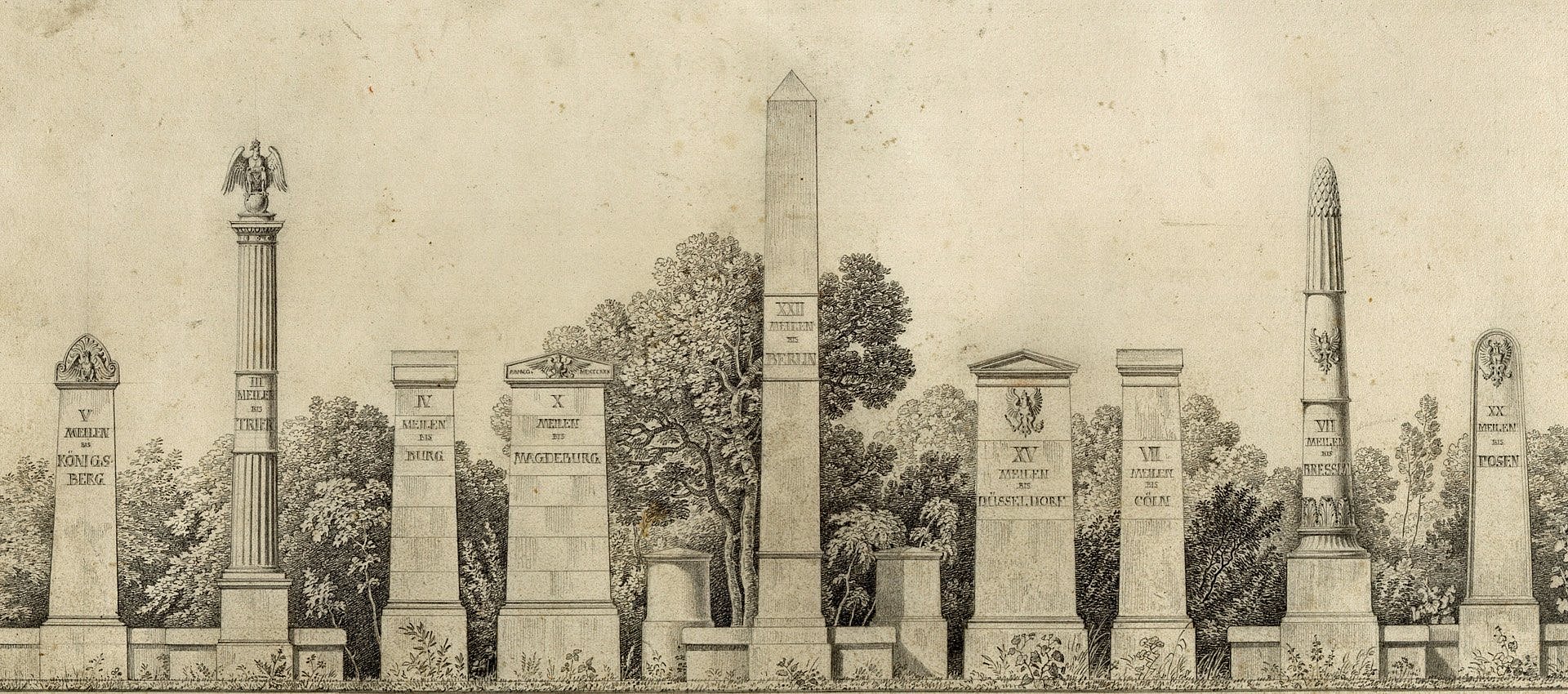

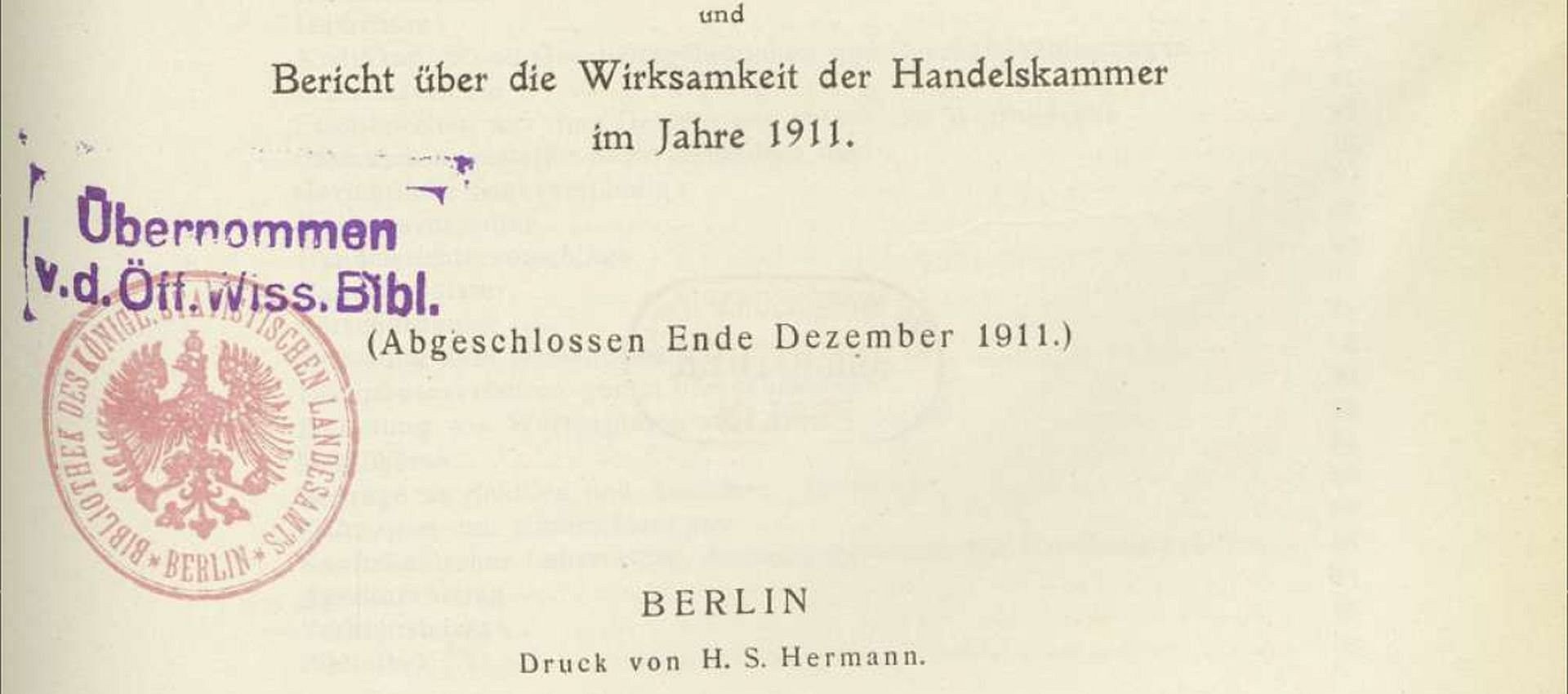

Mathieu: Mit dem Einsetzen des Industriezeitalters begann man, Schriften mit sprechenden Markennamen zu inszenieren, die den Charakter der Schrift kommunizieren sollten. So ein Name wie „Caprice“ oder „Comteß-Lola“ erzeugt gleich eine Vorstellung, wie die Schrift wirkt. Andere Beispiele mit eher schauderhaften Konnotationen wären die „Wotan“ oder die „Tannenberg“ aus der Zeit des Nationalsozialismus.

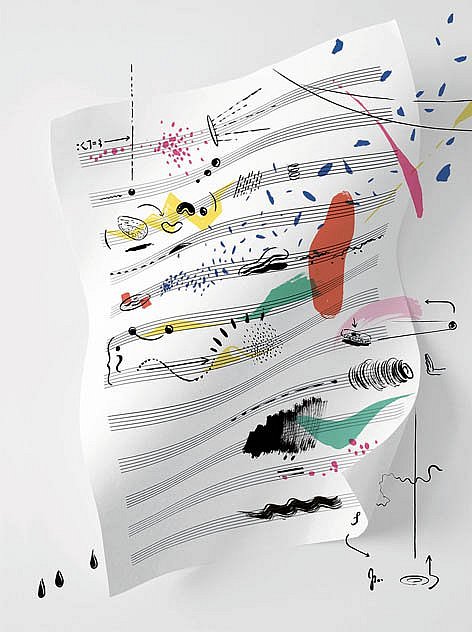

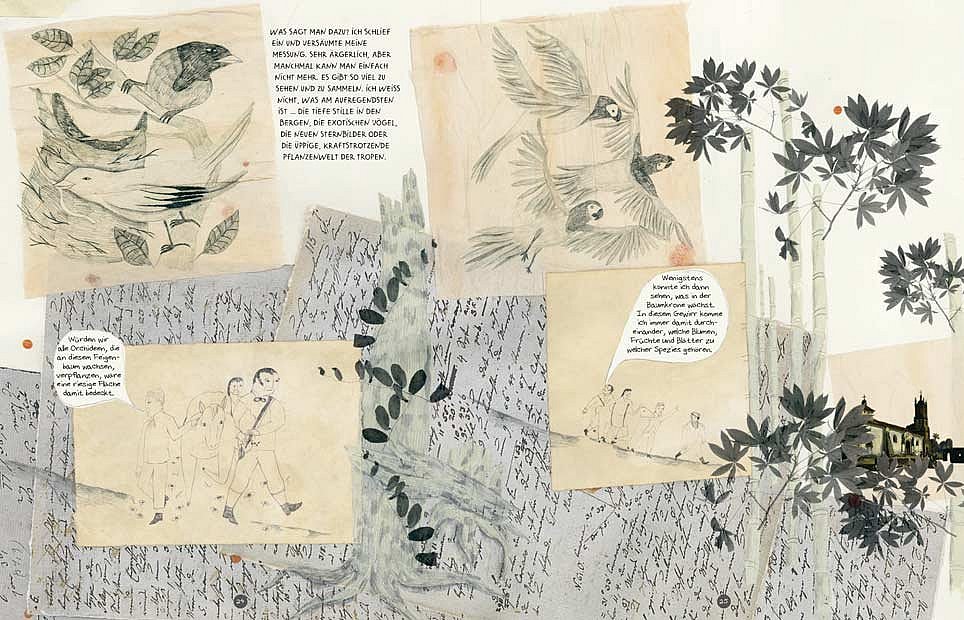

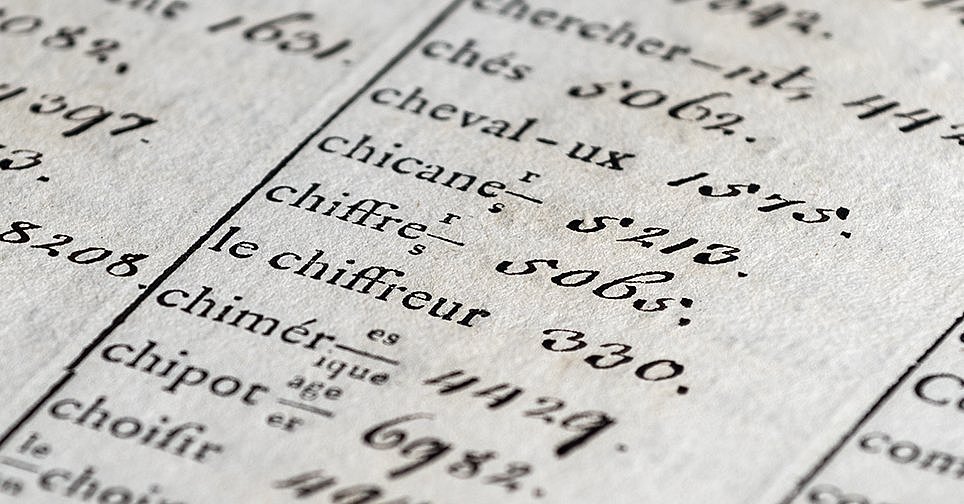

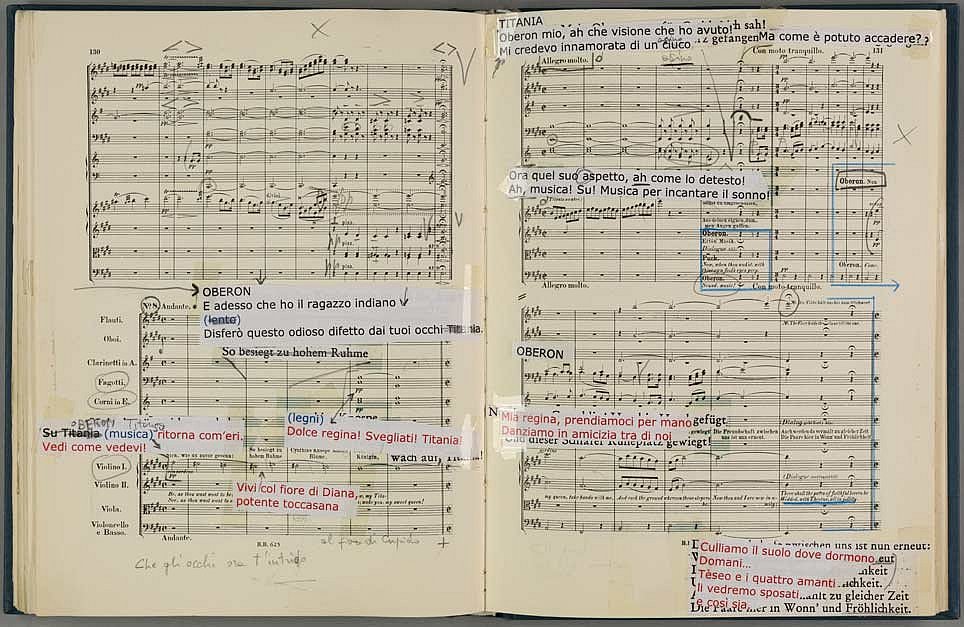

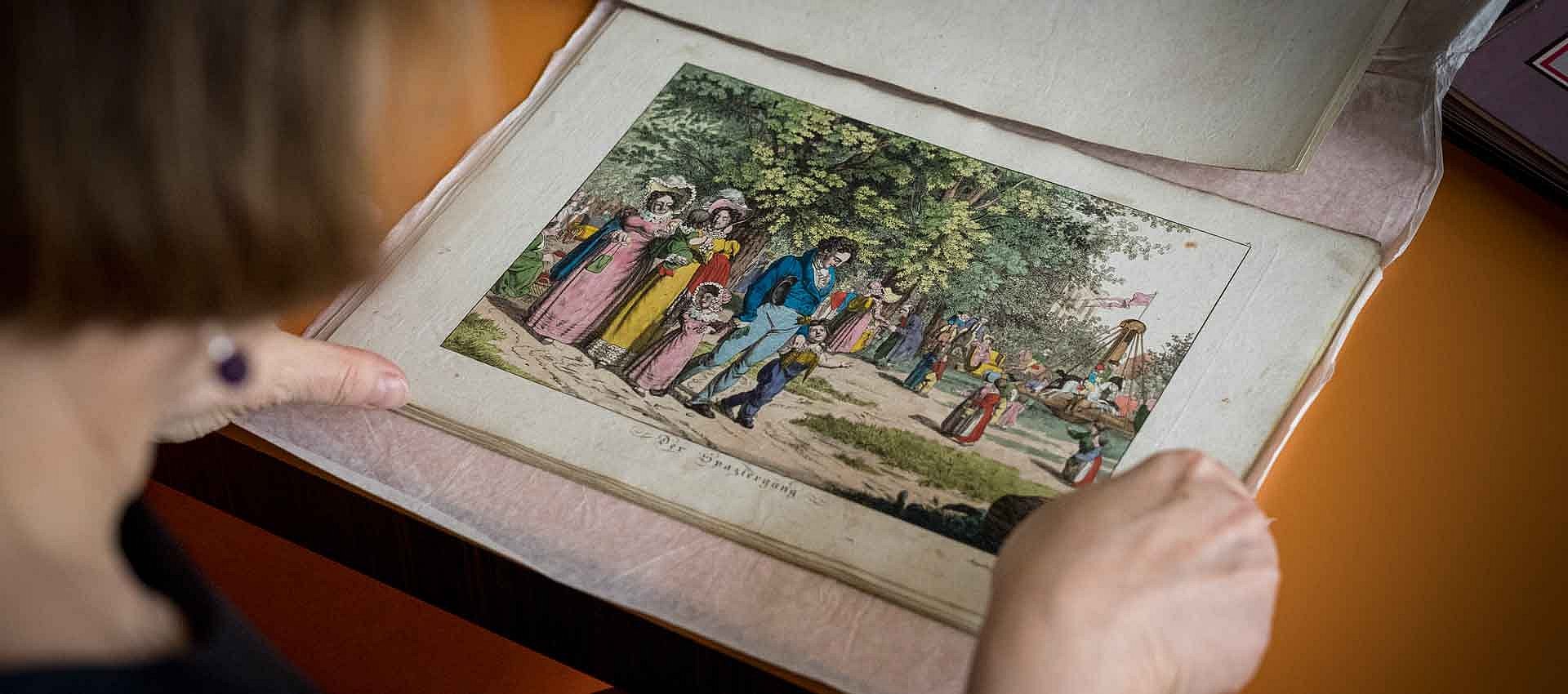

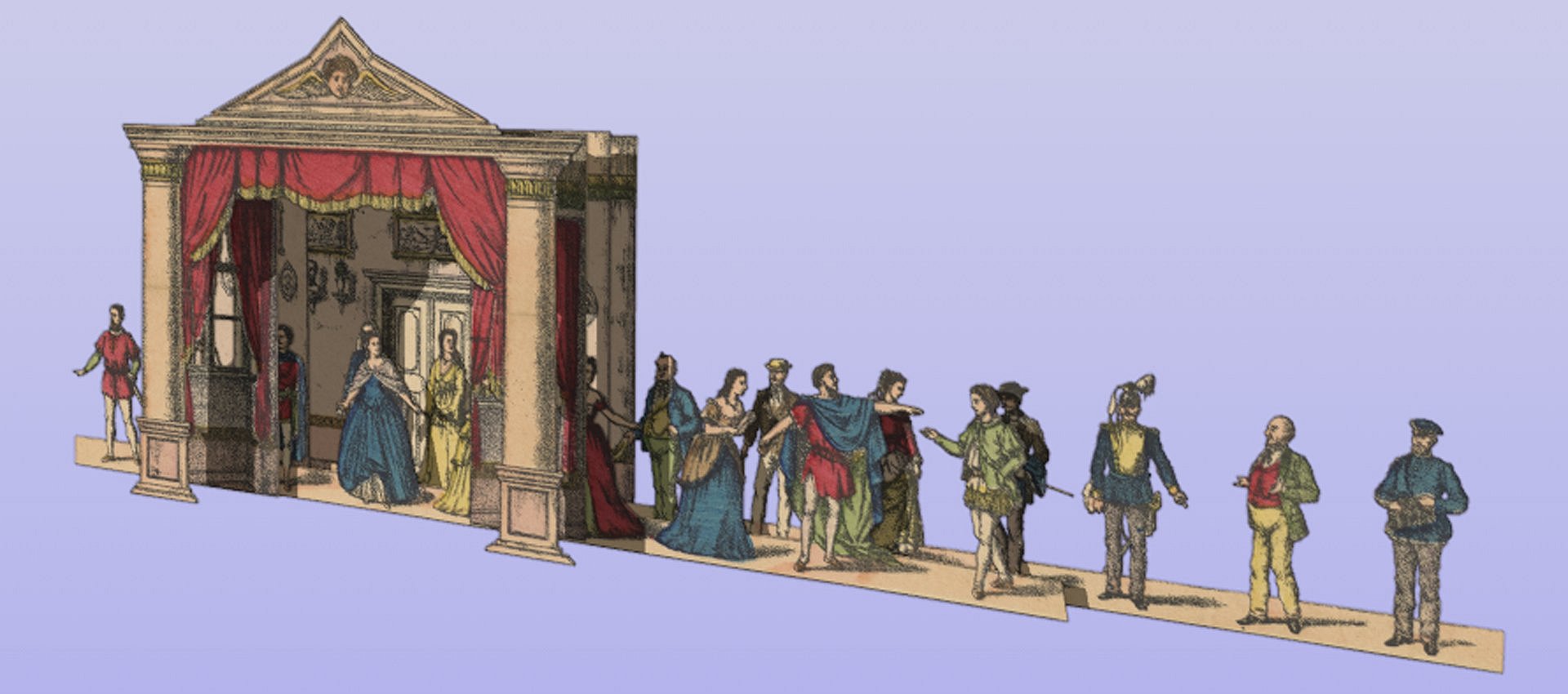

Und nicht nur über den Markennamen, auch über die entsprechende Gestaltung der Schriftproben – d.h. der Musterbücher zur Bewerbung einzelner Schriften oder des gesamten Typenportfolios einer Schriftgießerei – wollte man vorführen, wie die Buchstaben von A bis Z wirken. Darum hat man dann auch Wortfolgen gewählt, die eben dem Charakter der Schrift entsprechen. Und über genau diese Auswahl von semantisch aufgeladenen Begriffen hat der Berliner Komparatist Thomas Rahn in unserer Vortragsreihe „Die Materialität von Schriftlichkeit – Bibliothek und Forschung im Dialog“ gesprochen. So bin ich auf diese Gattung Schriftmusterbuch aufmerksam geworden und habe vor allem gesehen, welche forschungsrelevante Bedeutung darin steckt.

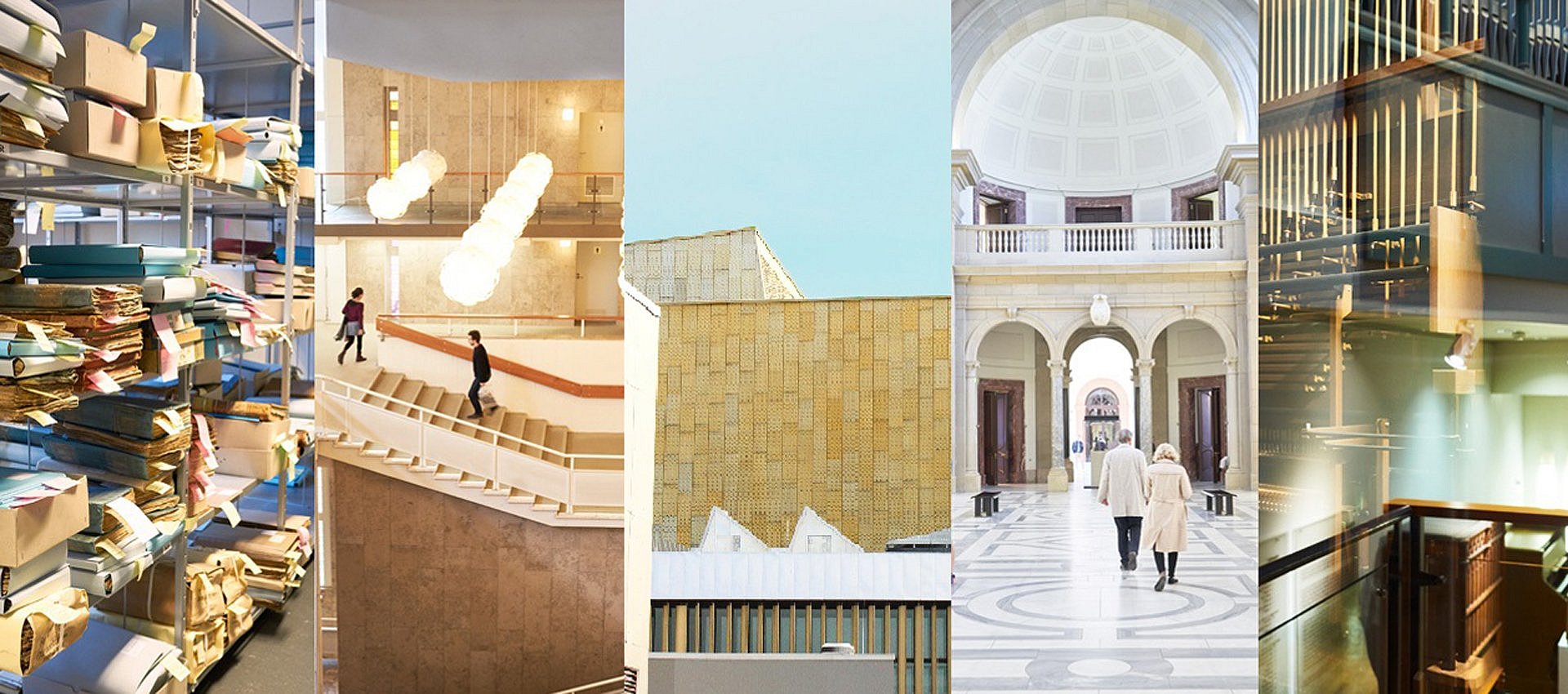

Mit der Deutschen Nationalbibliothek haben wir den größten Platzhirsch im Schriftprobensammlungsbereich in Deutschland für unser Projekt gewinnen können. Und wir haben mit Nikolaus Weichselbaumer einen der vielseitigsten Typografie-Historiker in Deutschland an Bord. Er beschäftigt sich nämlich nicht nur wissenschaftlich mit der Gattung des Schriftmusterbuchs, sondern versucht auch, ihr Potential für die Verbesserung der automatischen Texterkennung zu heben.

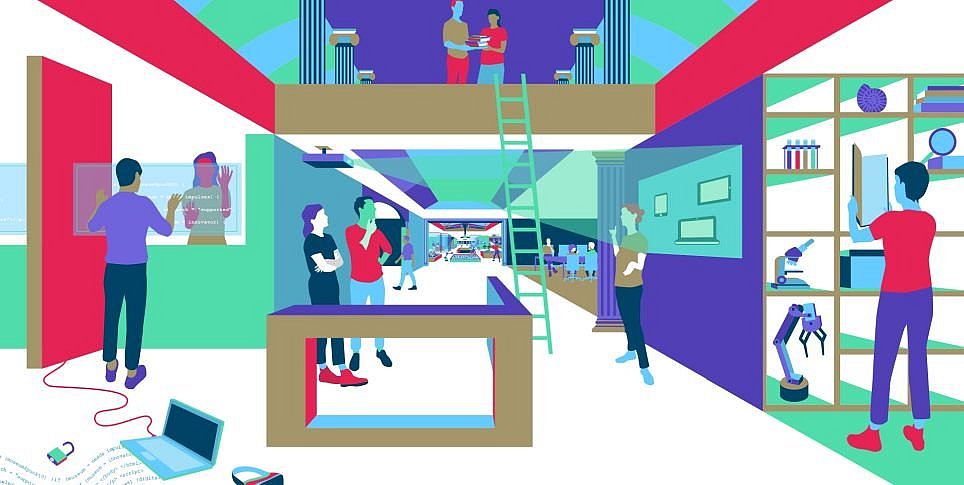

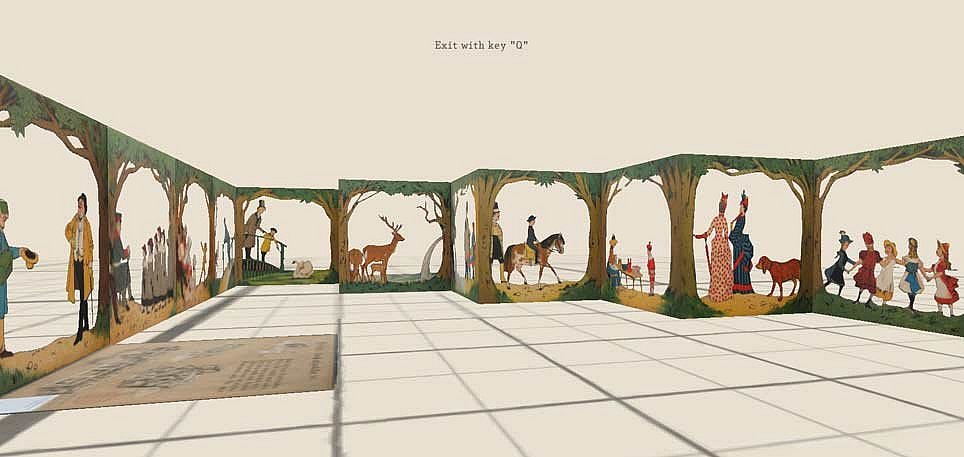

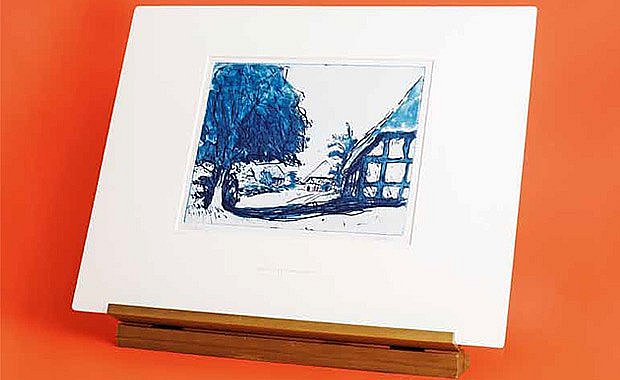

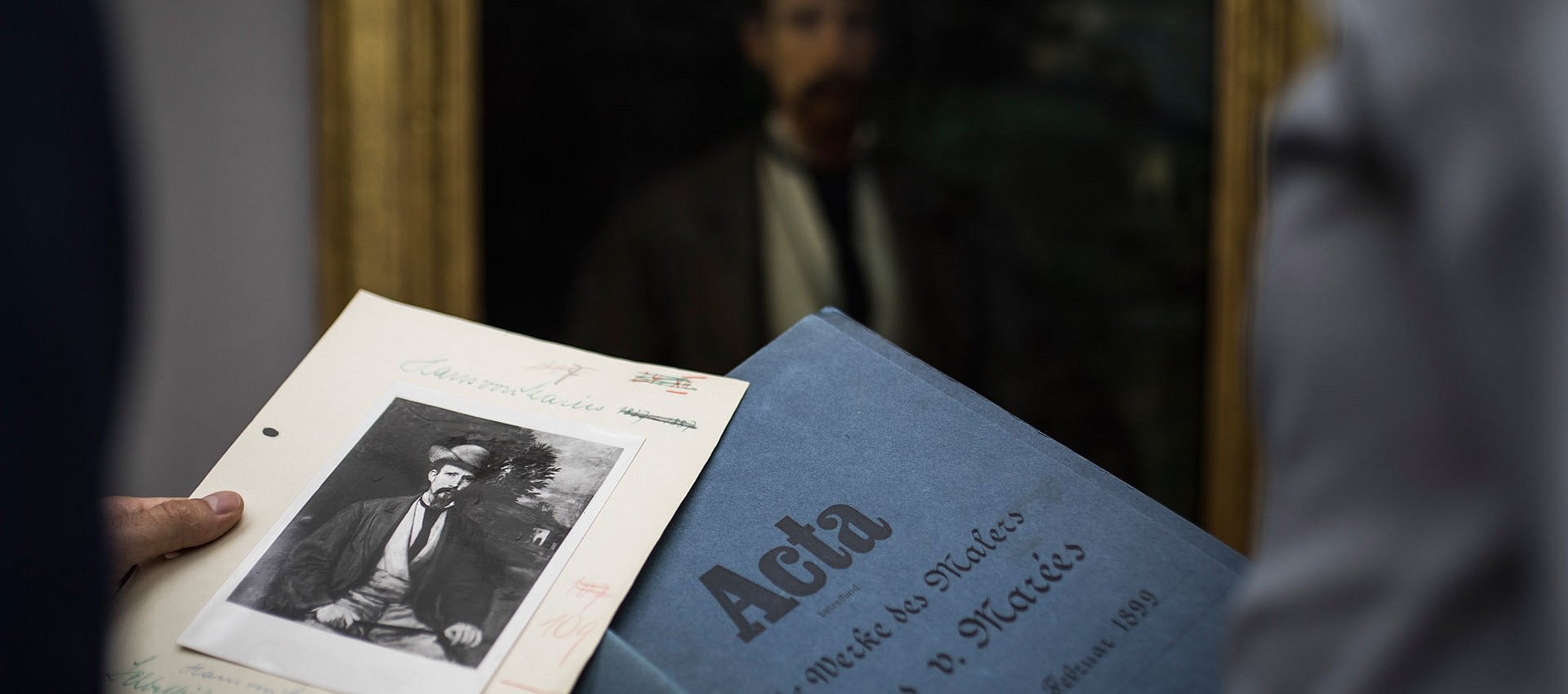

Die Geschichte des Projekts ist übrigens zugleich ein Blick auf seine Zukunftsperspektiven. Es ist natürlich ein Wert an sich, die Schriftproben zu digitalisieren und vor allem auch so bereitzustellen, dass sowohl Forschende als auch Kreative aus der Typo-Szene etwas davon haben. Sprich, dass Schriftgestaltende die Digitalisate der Schriftproben weiterentwickeln können zu digitalen Fonts. Erik Spiekermann hat das beispielsweise im Rahmen unseres Berliner Vorprojekts für die Akzidenz Grotesk von Berthold gemacht – eine historische Schrift, die man sich jetzt in sein Textverarbeitungsprogramm integrieren kann.

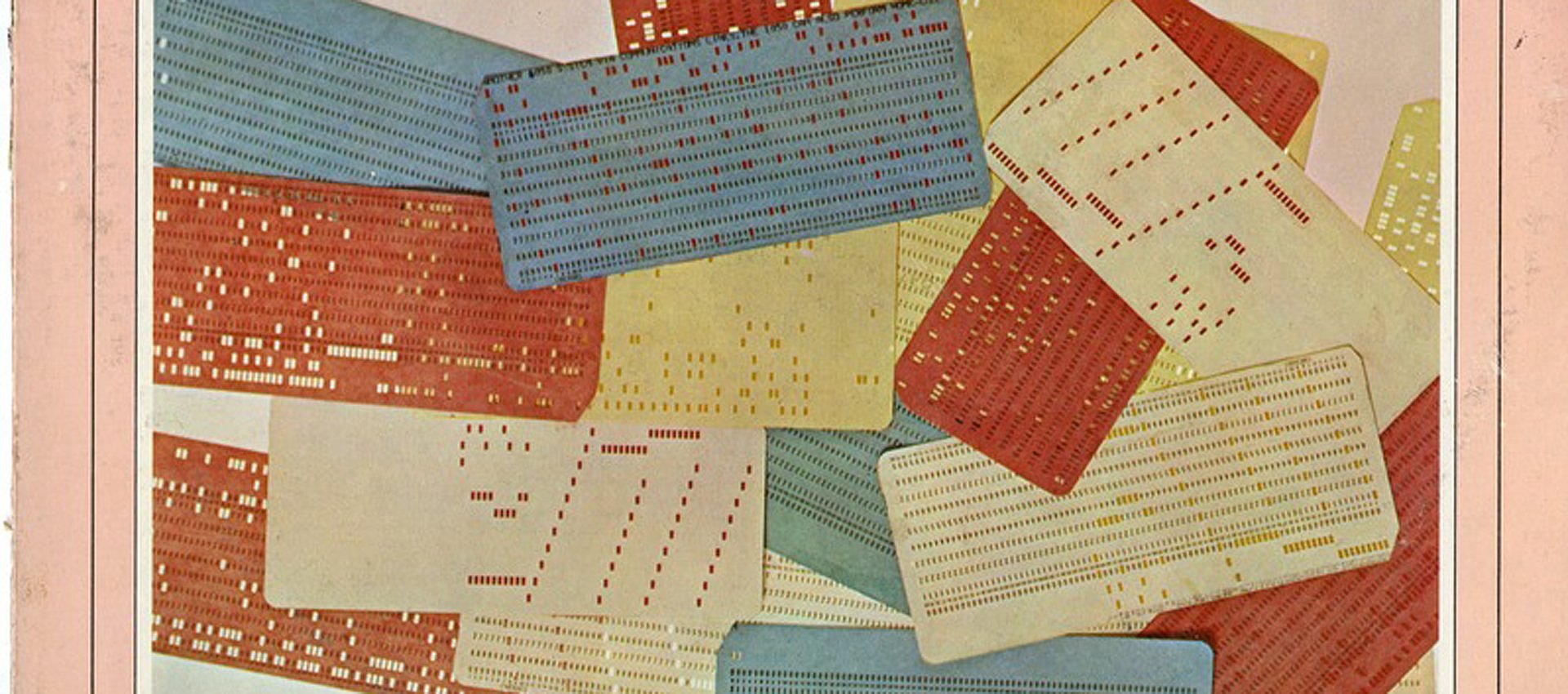

Ein Fernziel unseres Projekts ist es auch, eine Art Font-Suchportal in der Deutschen Digitalen Bibliothek zu errichten, das Schriften aus dem deutschsprachigen Raum dokumentiert – sowohl realisierte als auch die nur Entwurf gebliebenen. Denn viele Schriftentwürfe wurden nie realisiert, die finden sich mangels Nachfrage in Druckereien und Buchgewerbe nur in besagten Schriftproben. Andere hingegen wurden zu Bleischriften gegossen, in Holz geschnitzt oder als Plastikschriften realisiert. Letztes eher, wenn man Plakate drucken wollte, denn Lettern aus Blei sind ziemlich schwer, dann ist man lieber auf Holz oder Kunststoff umgestiegen.

Wir wollen mit unserem Projekt einen nationalen Referenzpunkt schaffen, in dem das weitgehend übersehene Kulturerbe Typografie systematisch dokumentiert wird. Bei Schriftkultur denkt man eher an Druckerzeugnisse wie Bücher oder Plakate und weniger an die Schrift als Wert an sich. Schrift ist so ubiquitär, dass man sie ja schon fast übersieht. Schrift ist überall, aber kaum jemand achtet darauf. Wir finden, Typografie ist ein gleichwertiger Träger des schriftlichen Kulturerbes, der unbedingt stärker beworben und sichtbar gemacht werden sollte. Und dazu soll nun unser perspektivisch angestrebtes, zentrales Nachweisportal dann auch dienen.

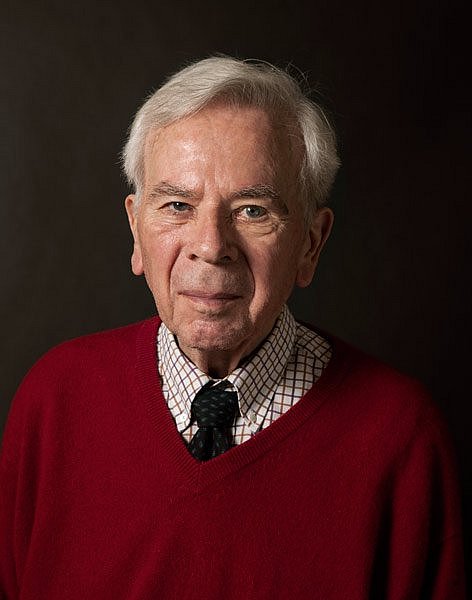

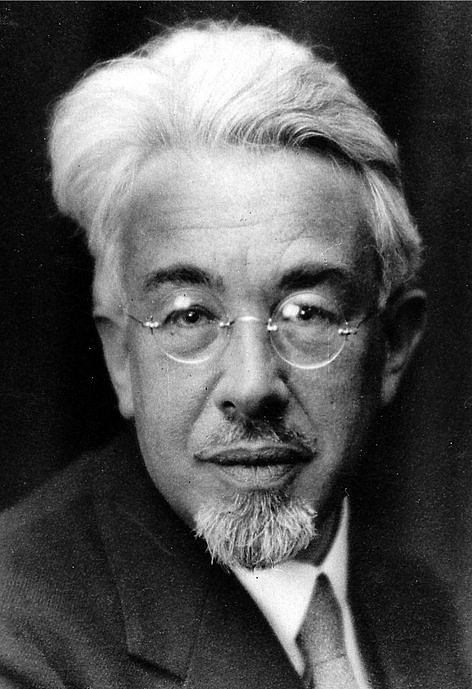

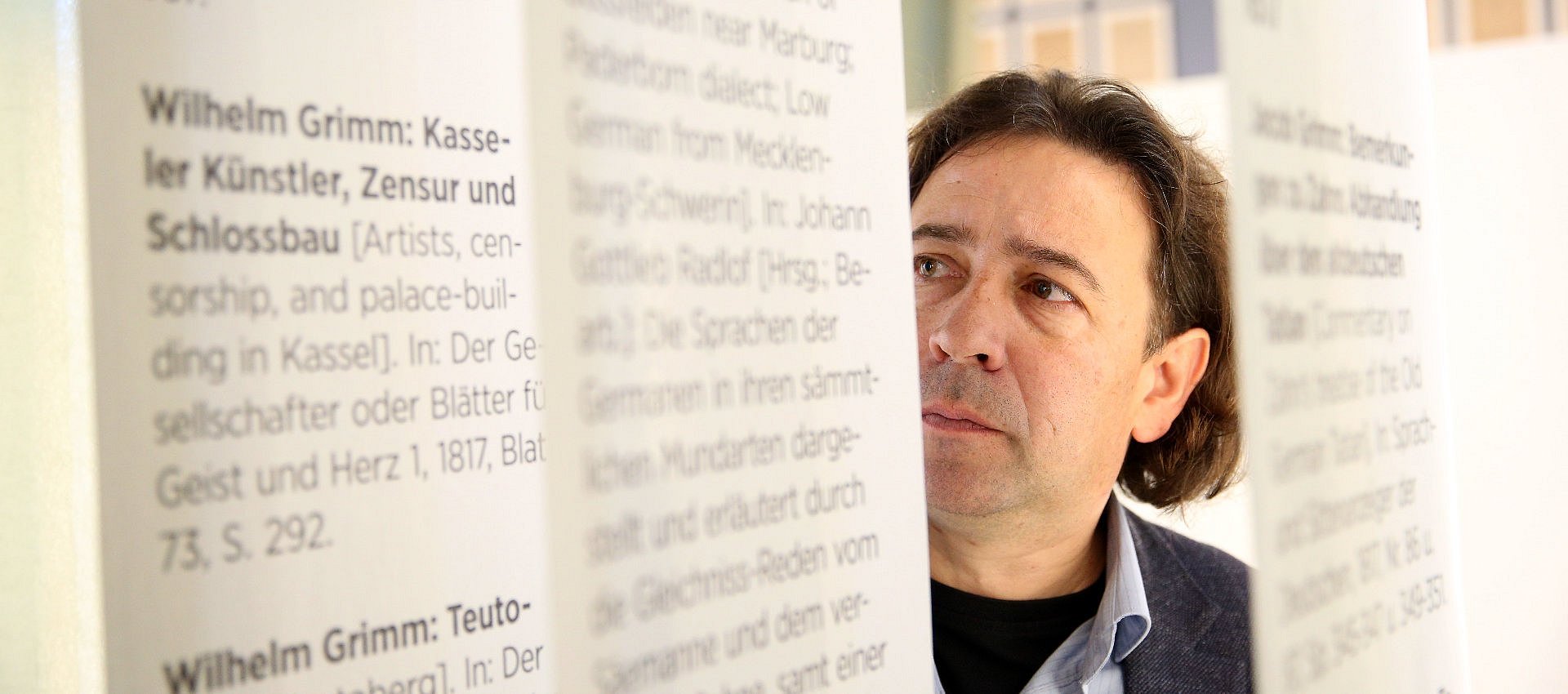

Dr. Michael Lailach ist Kurator für Buch- und Medienkunst an der Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin

Was lässt sich an Typografie erforschen?

Lailach: Man kann den Wandel von Textgestalt erforschen. Ob wir sie nun bewusst reflektieren oder nicht, bestimmt die Textgestalt doch ganz wesentlich unser Verständnis von Texten. Und nicht nur von Texten, sondern auch von Text-Bild-Zusammenhängen. Insofern ist das ein großes Forschungsgebiet. Ein junges und wachsendes Forschungsgebiet, wo man sich Fragen stellt wie „Wie sieht denn die Materialität des Buches eigentlich aus?“

Da geht es wirklich um Details. Auf den ersten Blick würde man denken, dass Schrift doch eigentlich immer gleich aussieht. Aber tatsächlich gibt es minimale Differenzen, die unsere Wahrnehmung ganz wesentlich steuern.

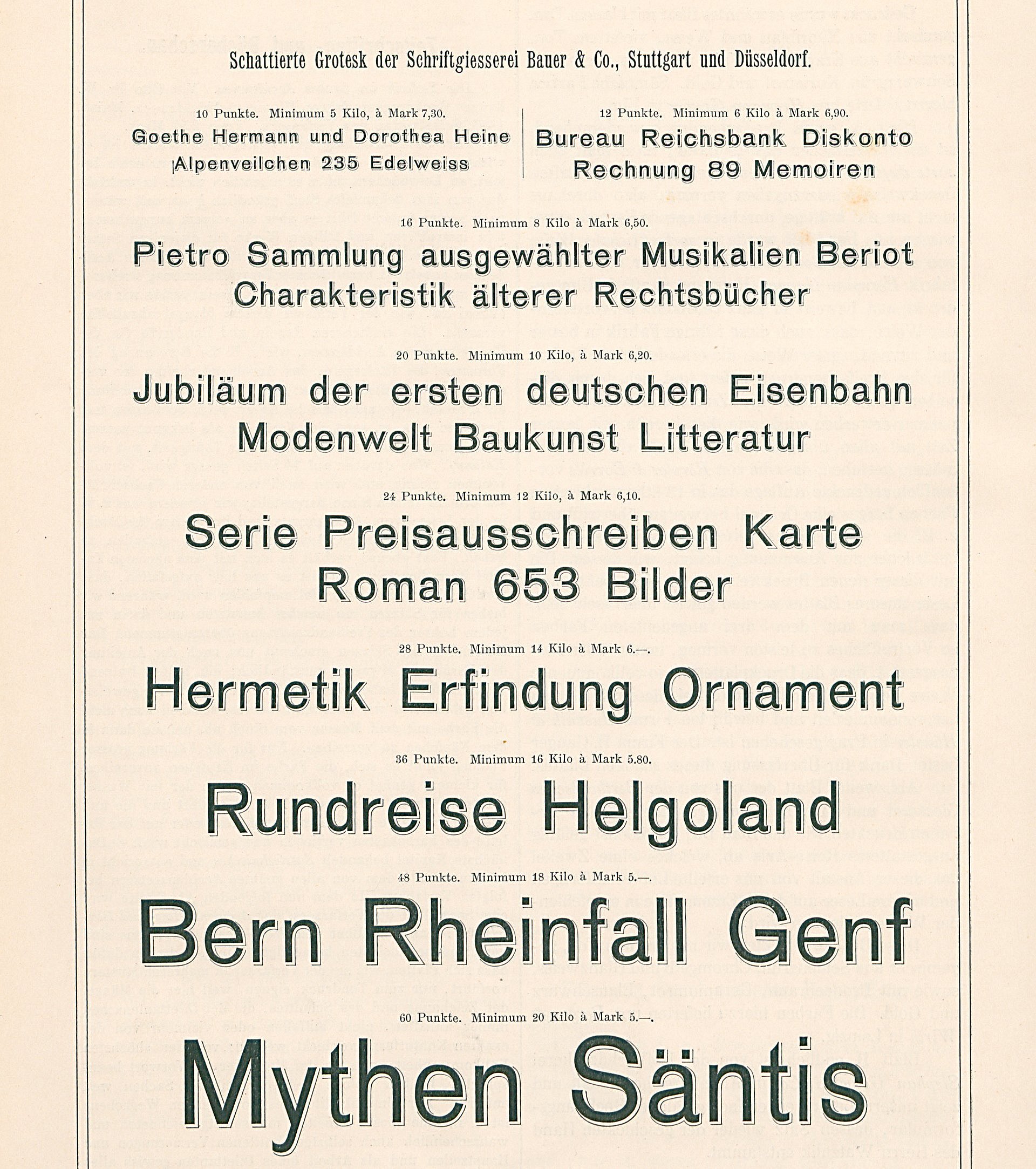

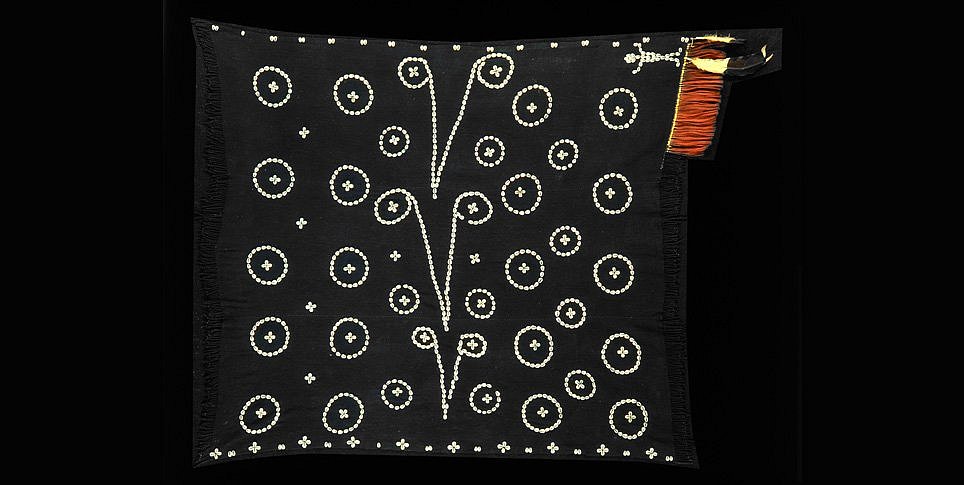

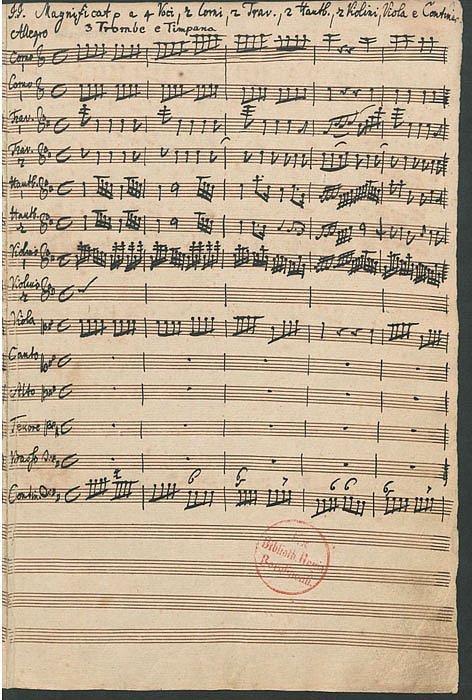

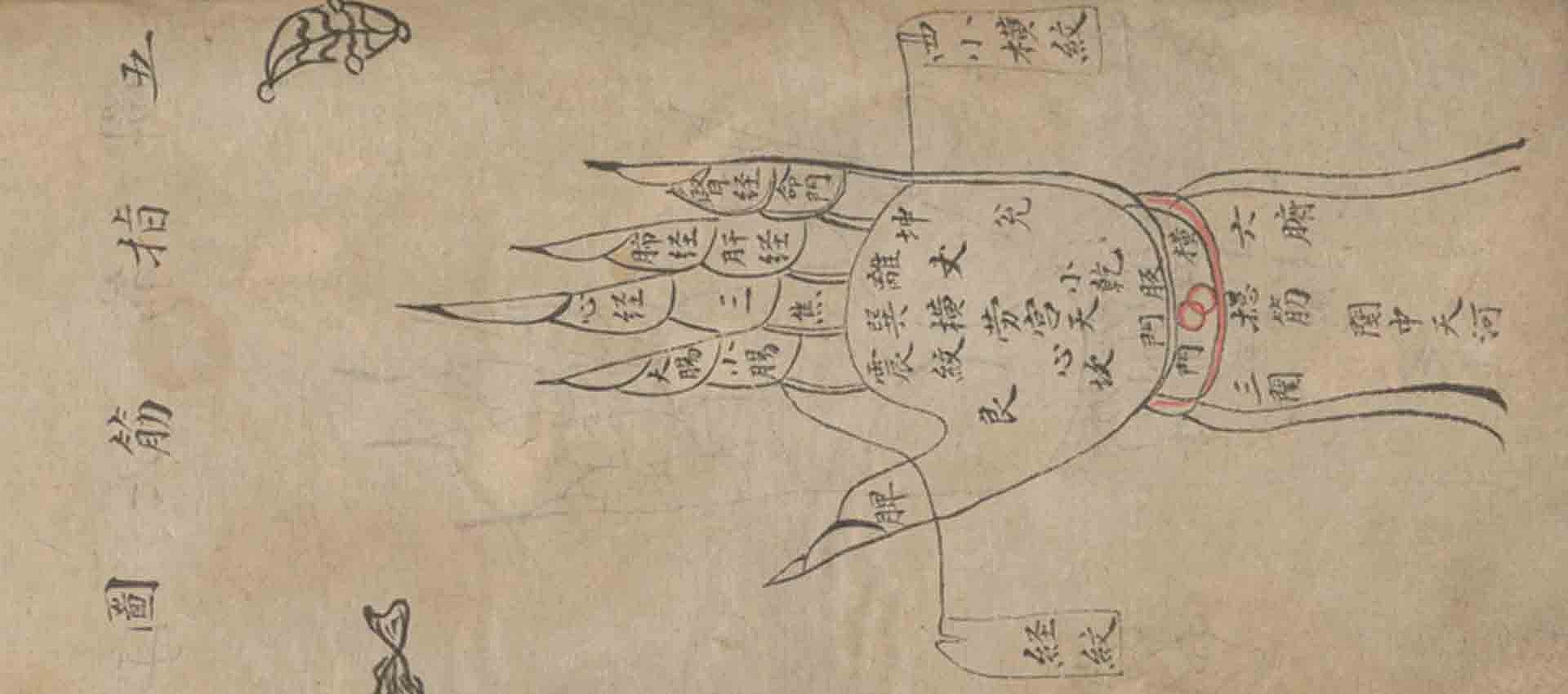

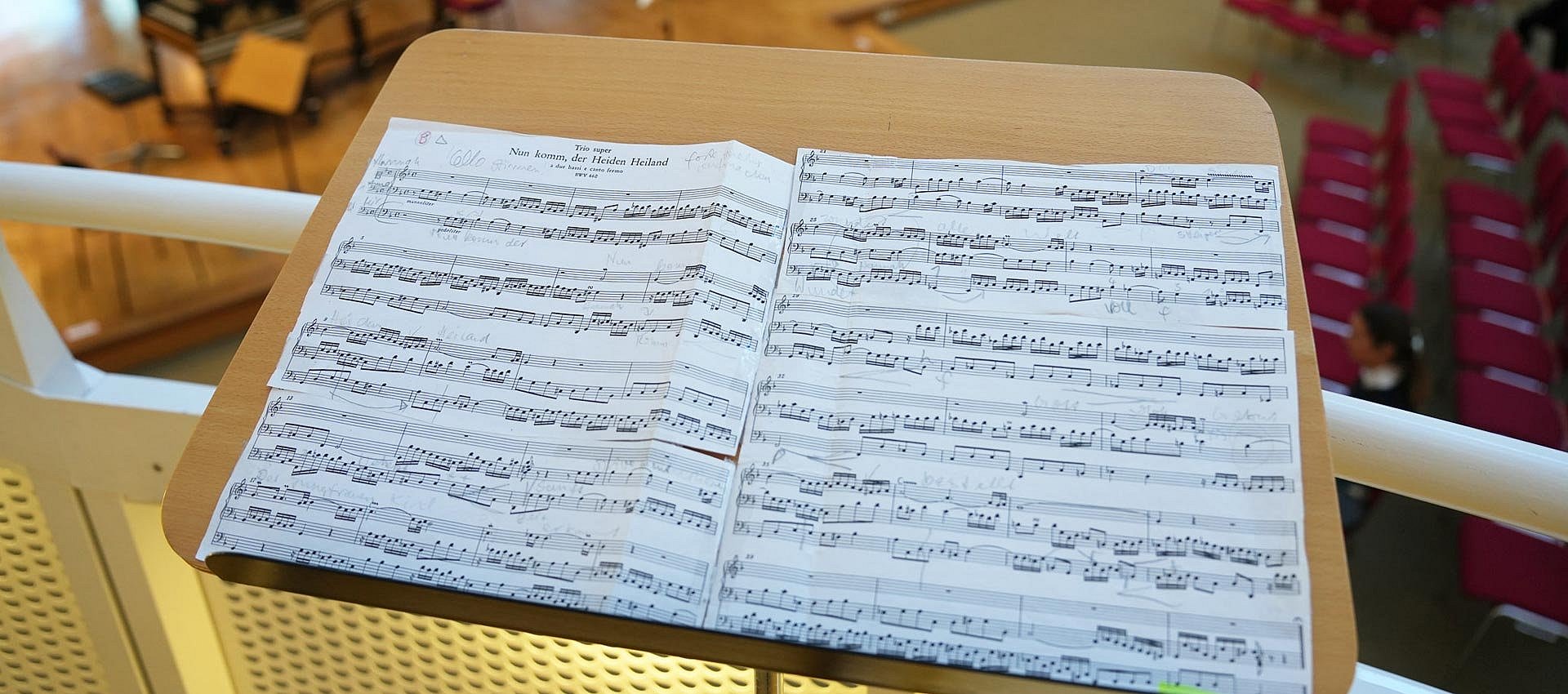

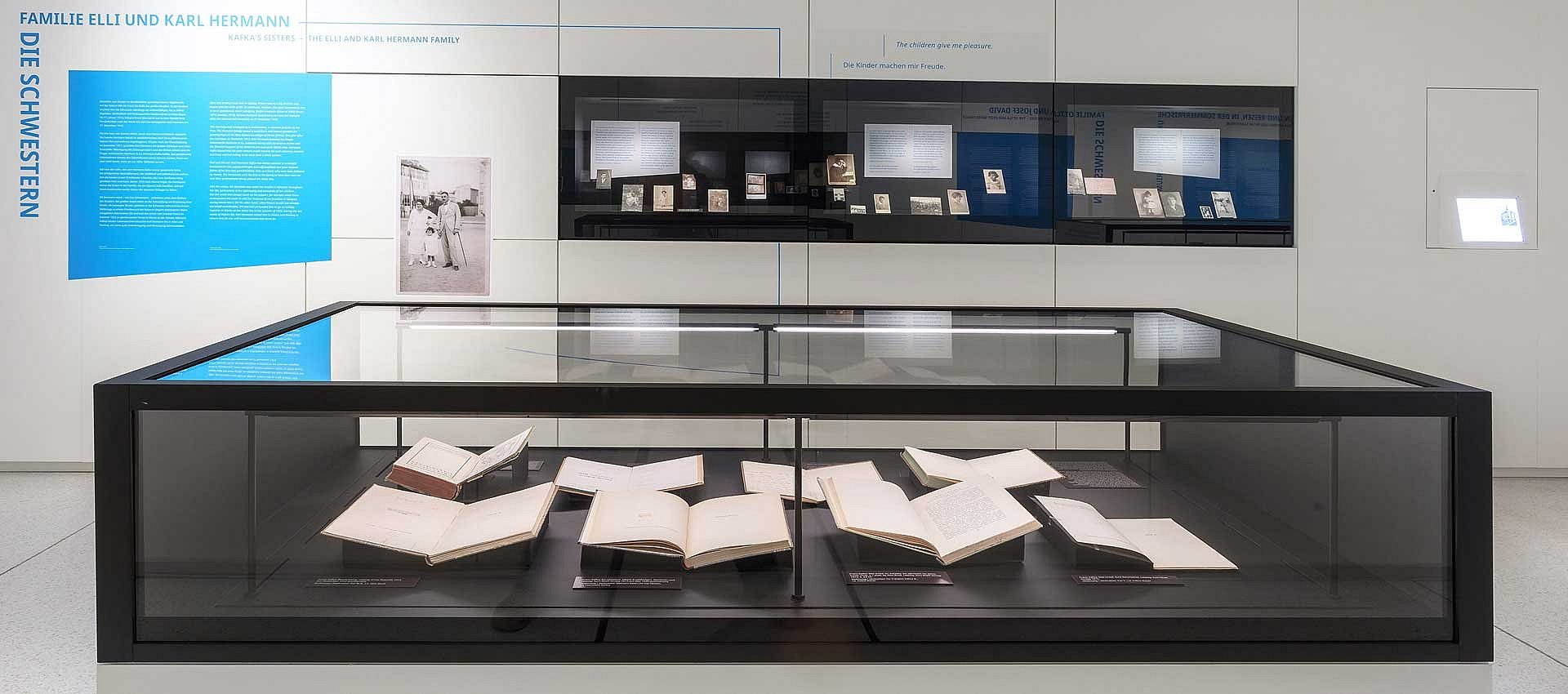

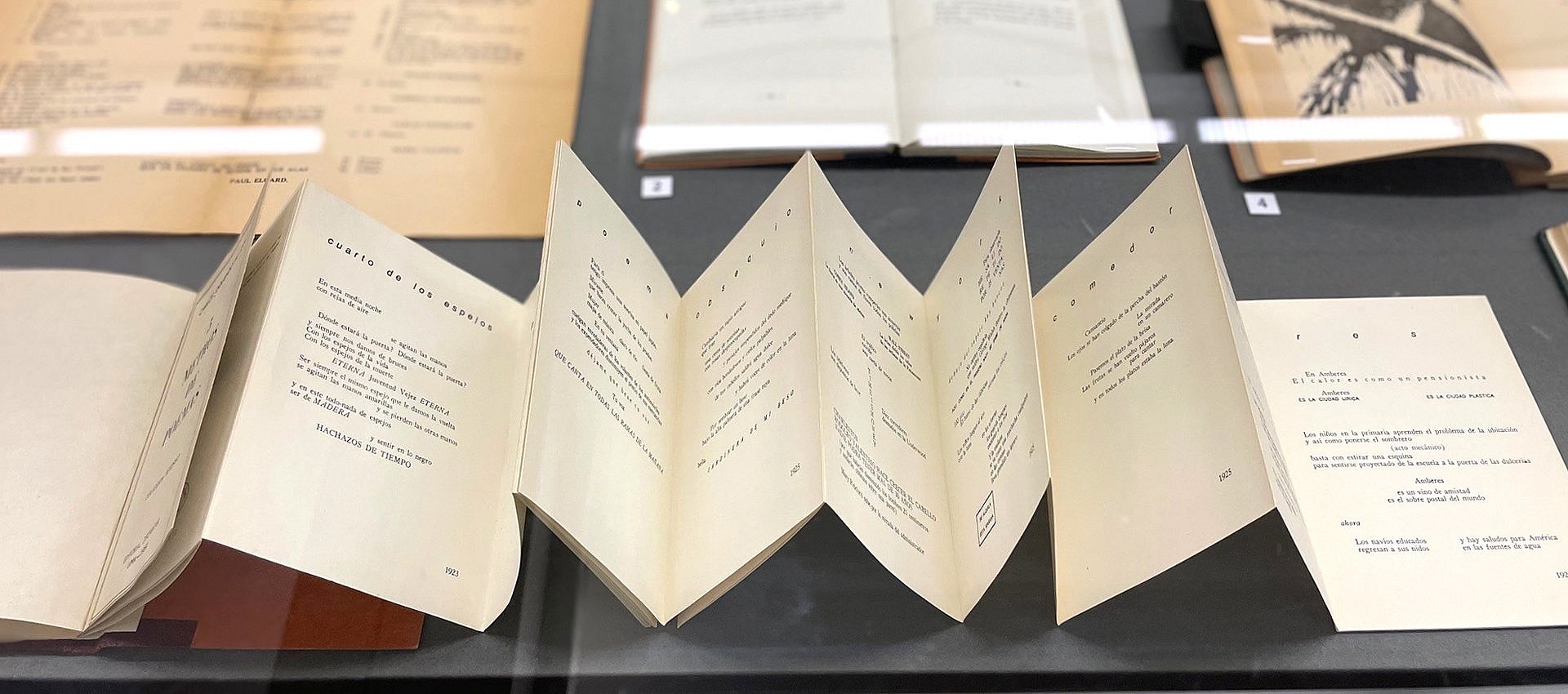

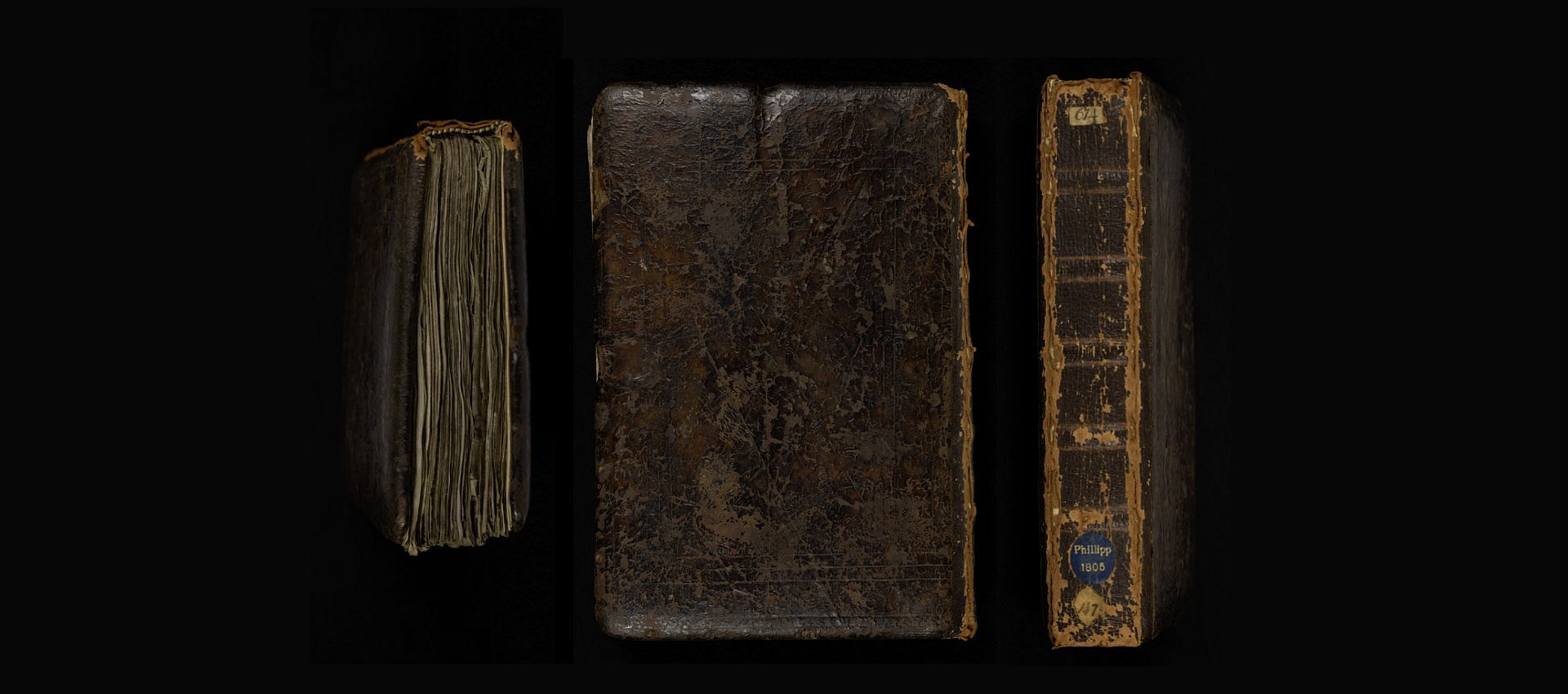

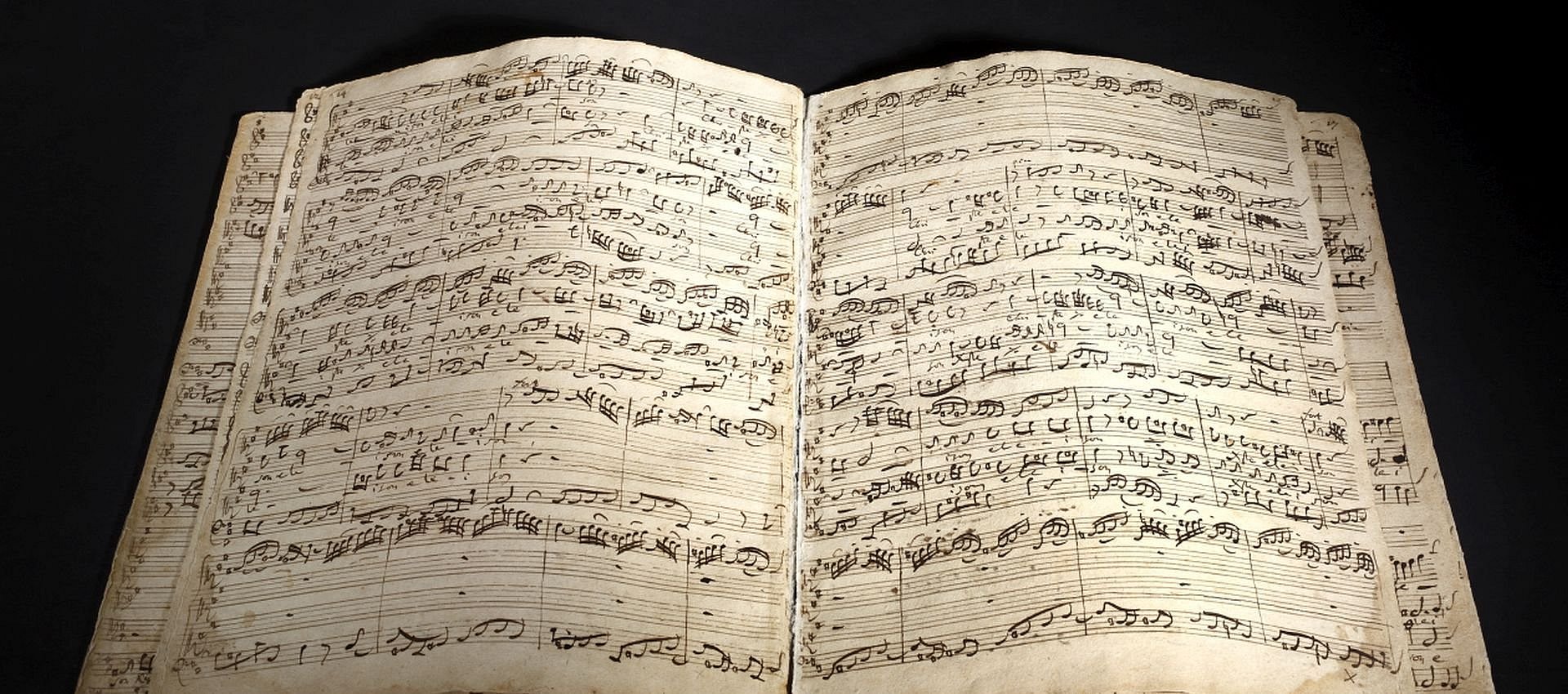

Die besondere Textsorte Schriftmusterbuch durch Digitalisierung in ganzer Breite zur Verfügung zu stellen und zu dokumentieren und tatsächlich auch in ihrer Bildgestalt zu erhalten und erforschbar zu machen, ist darum höchst spannend. Da geht es tatsächlich um Detail-Fragen, z.B. wie ist das A gestaltet, wie groß der Bauch des Buchstabens oder der Bogen einer Schriftlinie? Wie ist die Höhe der Schrift? Wirklich kleine Details, die aber eine große Wirkung haben.

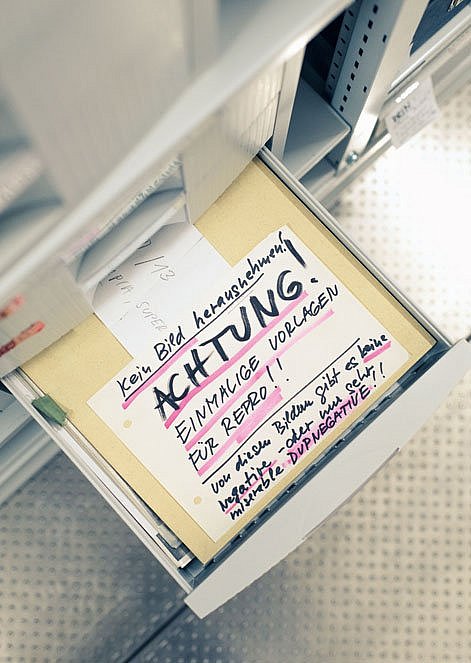

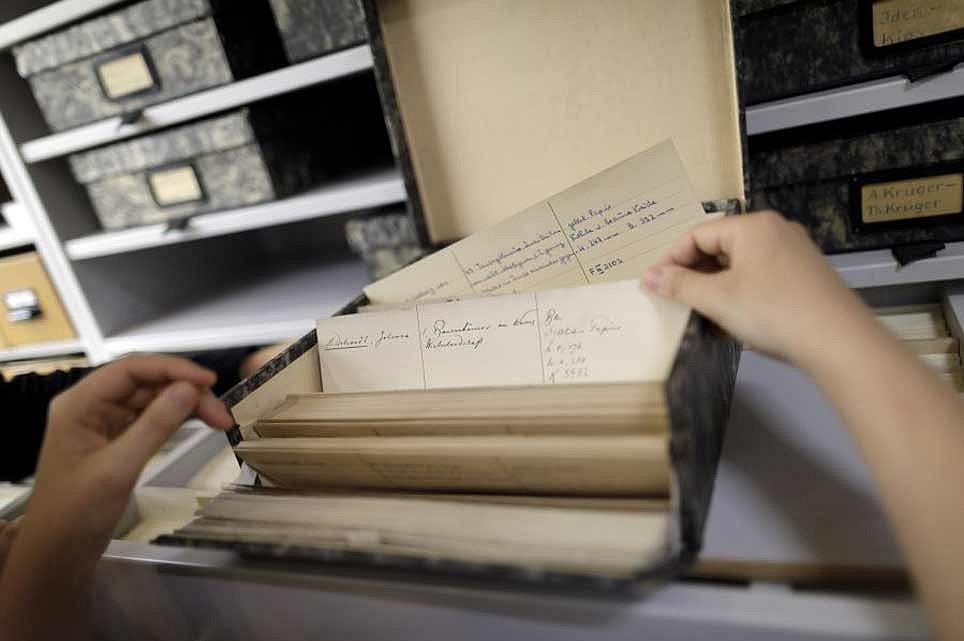

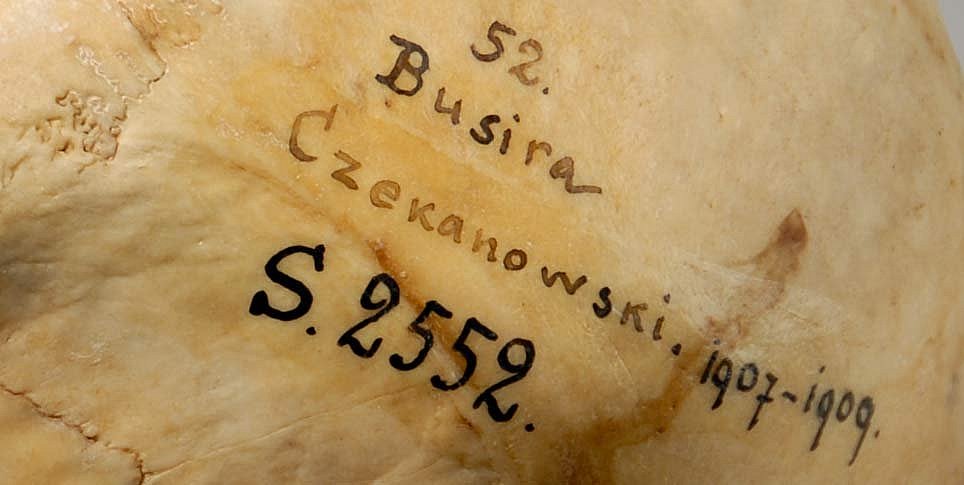

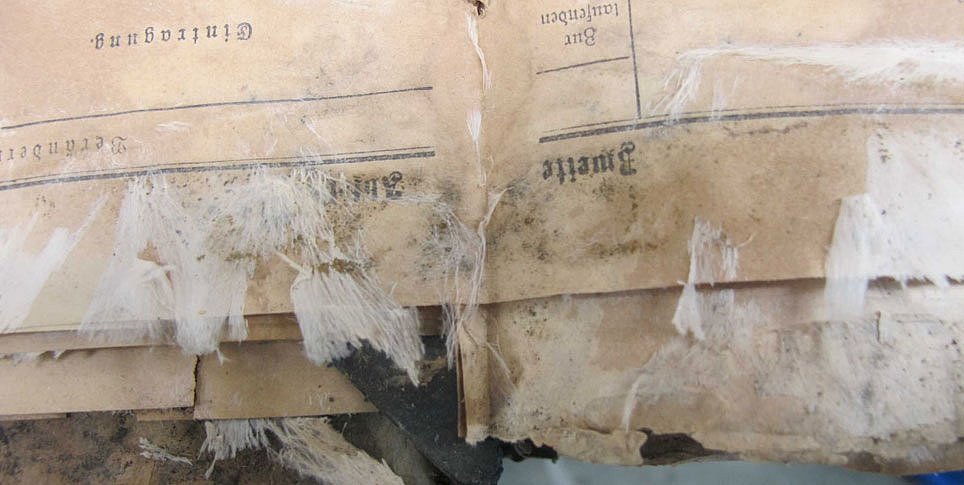

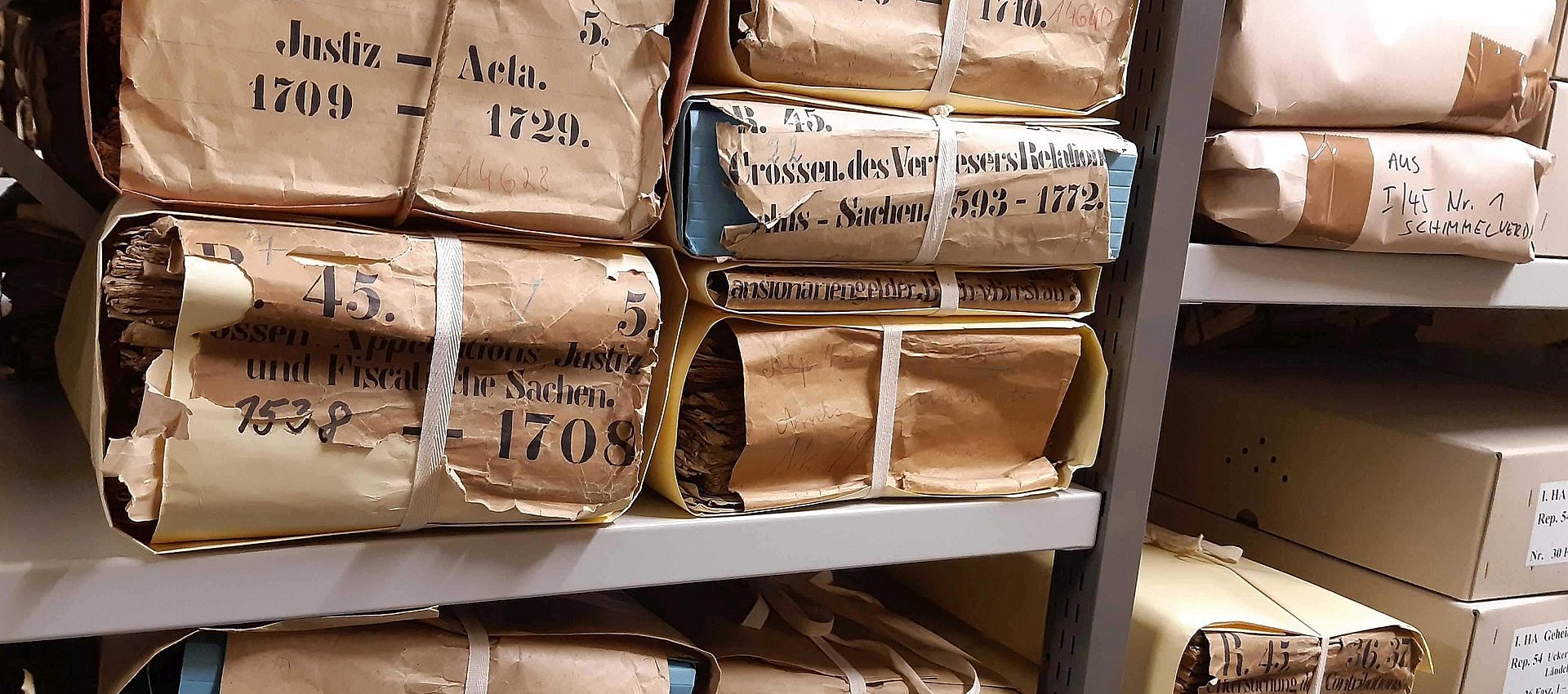

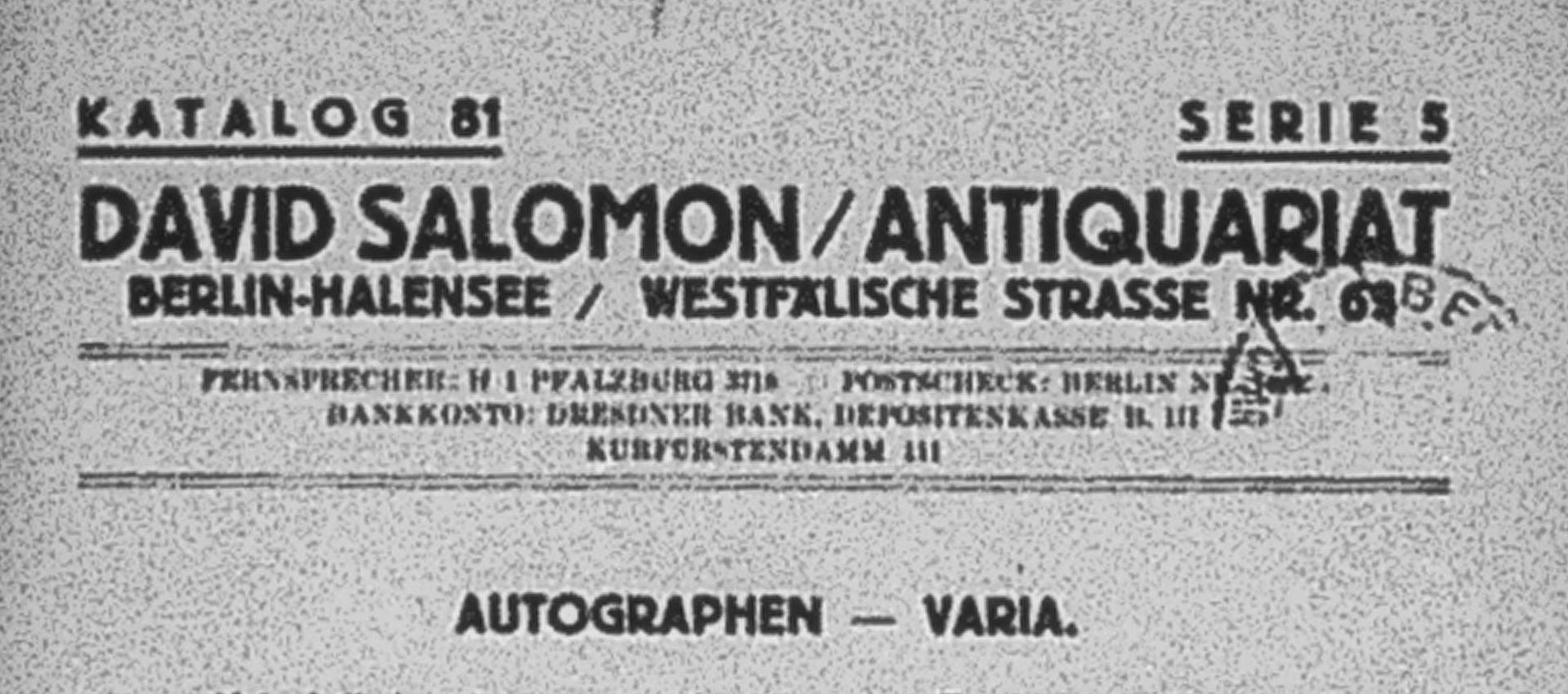

Die Textsorte Schriftmusterbuch war bislang schwierig zu finden. Bibliotheken haben so was in der Regel nicht, weil es ja vom Inhaltlichen gesehen keine Bücher sind. Die kamen auch nie über den Buchhandel in die Bibliotheken, sondern wurden überwiegend von den Schriftgießereien geschenkt. Früher nannte man das „graue Literatur“, angesiedelt zwischen Firmenschrift und Verkaufskatalog. Die Schriften selber existieren häufig gar nicht mehr außerhalb der Schriftmusterhefte. Und mit denen hat man einen großen Fundus, um diesen Wandel im Detail von Schrift zu untersuchen. Auch heutzutage auf dem Smartphone oder Tablet – überall ist Schrift, und die Frage, wie Schrift unsere Wahrnehmungen steuert, bleibt ein hochaktuelles Thema.

Kennen Sie die Newsletter der SPK?

Spannende Veranstaltungen, spektakuläre Ausstellungen und aufsehenerregende Nachrichten aus den Einrichtungen gibt's im monatlichen SPK-Newsletter. Fesselnde Forschungsgeschichten aus den Einrichtungen der SPK werden vierteljährlich im stiftungsübergreifenden Forschungsnewsletter erzählt.

Mathieu: Es heißt ja, Autor*innen schreiben keine Bücher, Autor*innen schreiben Texte, die dann in Interaktion mit anderen Menschen zu Büchern werden.

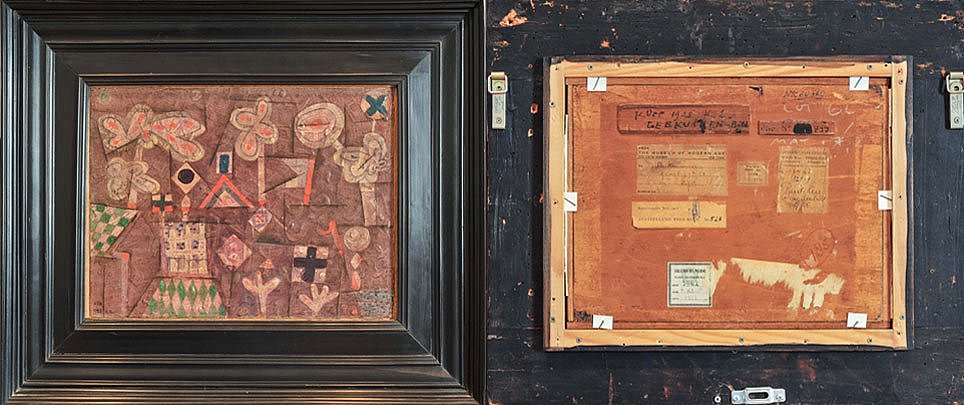

Für die Rezeption von schriftlichen Werken ist nicht einfach nur der Inhalt relevant, sondern auch die Verpackung. Und genau diesen Zusammenhang zwischen dem Äußeren und dem Inneren von einem Werk untersucht die textuelle Materialitätsforschung, die sich für Buchgestaltung, für Einbände interessiert, aber eben auch ganz besonders für Schriften. Die Schrift strukturiert Wahrnehmung und Rezeption eines Textes vor.

Es gibt Studien, die zeigen, dass verschiedene Werke, die aufeinander bezogen sind, auch in identischen Schriften gesetzt wurden. Also dass man Beziehungen zwischen einzelnen Werken allein schon optisch wahrnehmen kann, weil bei der Gestaltung, um die Referenz zu dem anderen Werk herzustellen, einfach eine identische Schrift gewählt hat. Viele Autor*innen haben versucht, dieses Instrument auch wirklich ganz aktiv zu benutzen: Stefan George hat eine eigene Schrift für seine Werke gestaltet, auch Friedrich Nietzsche war sehr für die Wirkung von Typografie sensibilisiert.

Ihr plant ja eine Open Access Plattform, wie ist es eigentlich mit Urheberrechten von Schriften?

Mathieu: Schrift an sich unterliegt keinem Urheberrecht, denn schließlich sollen die Buchstaben ja eindeutig zu erkennen sein, was die Gestaltungsspielräume erheblich einschränkt und es schwierig macht, die im Gesetz geforderte Schöpfungshöhe zu erreichen. Es gibt natürlich künstlerisch aufwändig gestaltete Kunstschriften, bei denen eher das Ornamentale im Vordergrund steht und die darum möglicherweise urheberrechtlich geschützt sind. Die finden sich aber nicht in unseren Schriftproben – die übrigens auch als Komposition nicht urheberrechtlich geschützt sind.

Wir haben zur Absicherung ein Rechtsgutachten eingeholt, übrigens von einem in Jura und Kunstgeschichte promovierten Rechtswissenschaftler, der privat ebenfalls Schriftproben sammelt.

Im Projekttext war auch die Rede von einem Dialog mit der Fachcommunity – wie und wann kommt die ins Spiel?

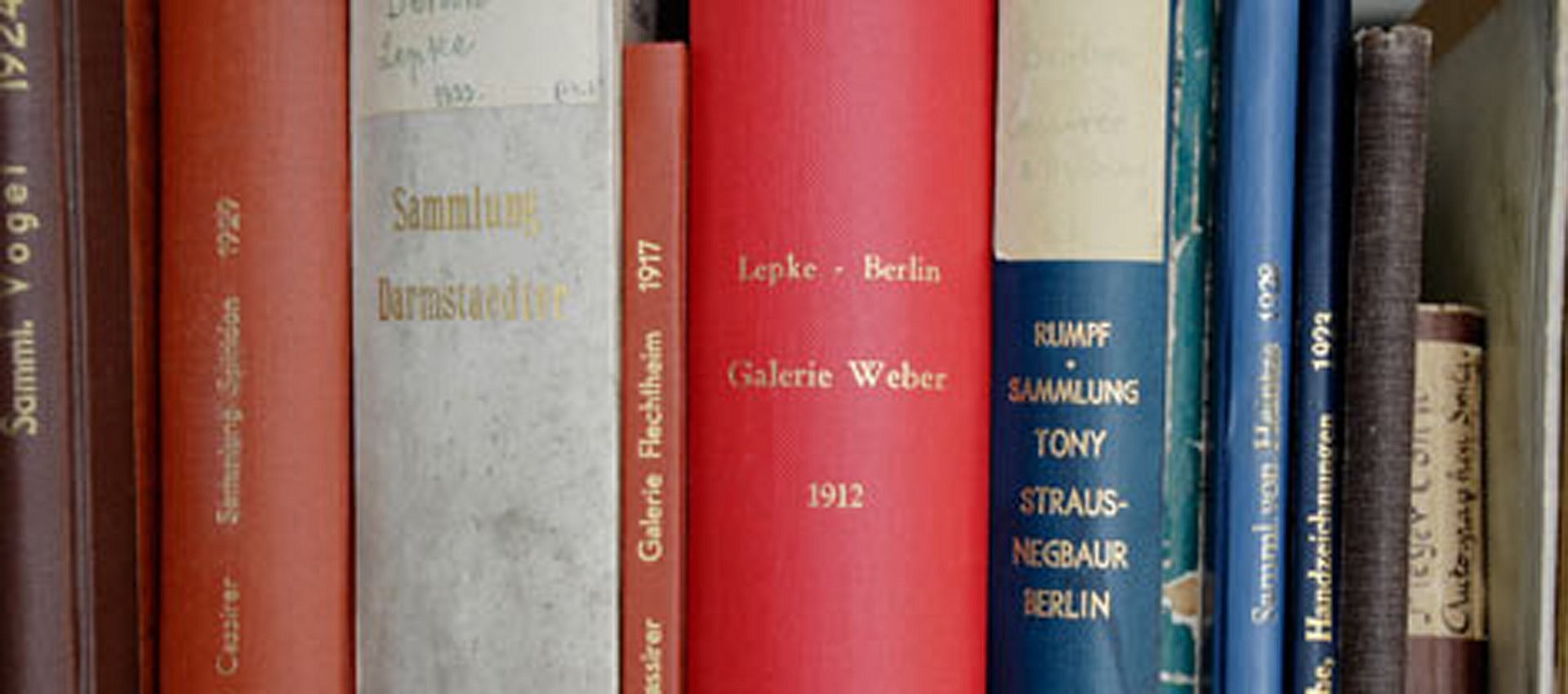

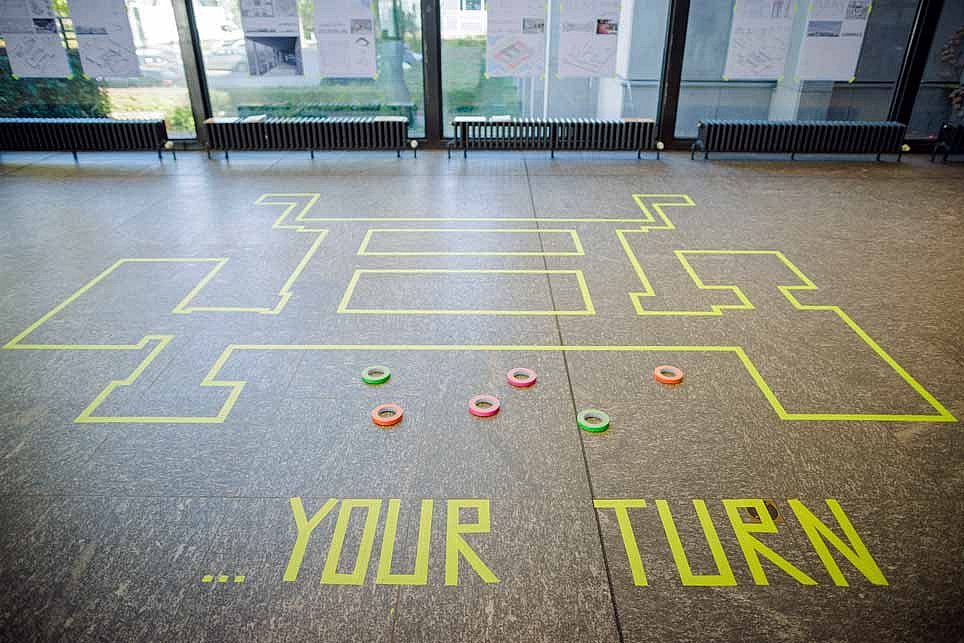

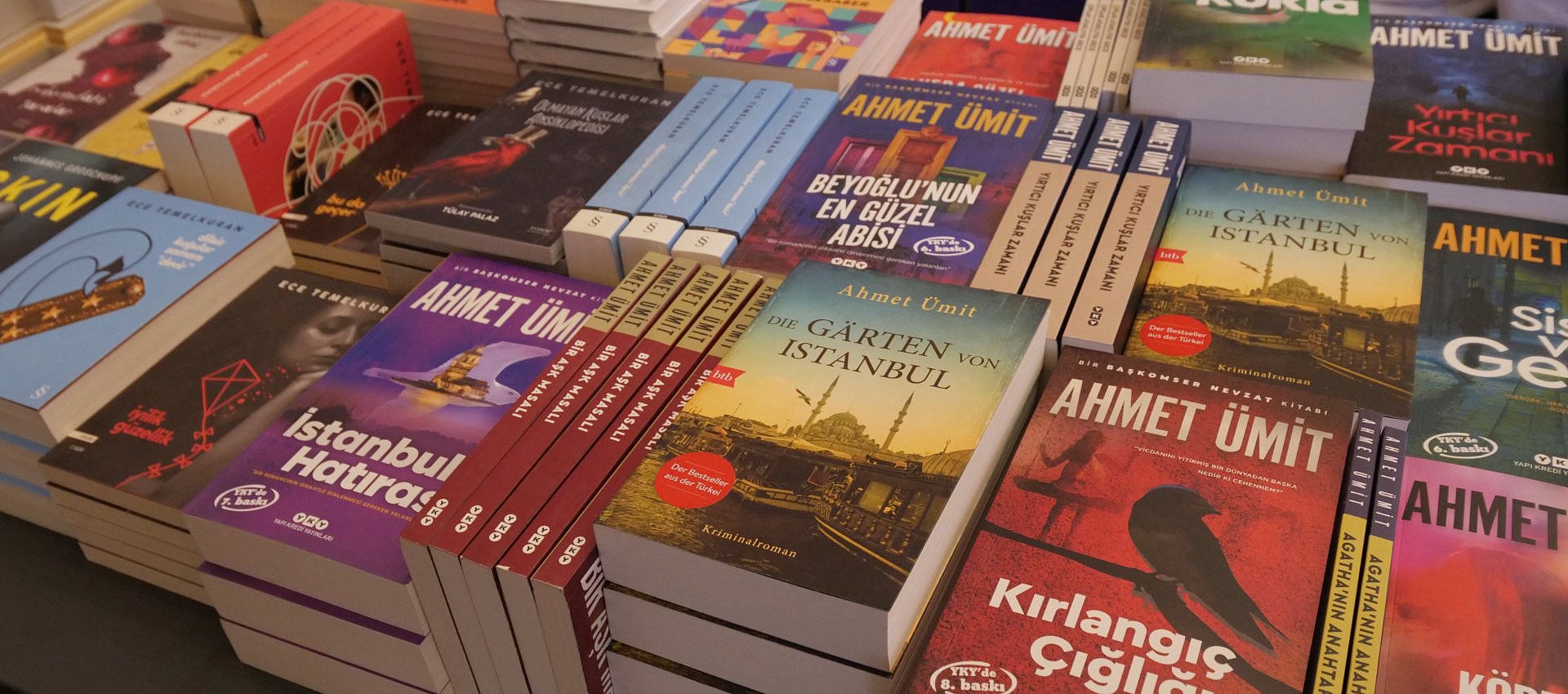

Mathieu: Kurios ist, dass es seit einigen Jahren eine Renaissance der Schriftprobe gibt, denn auch wenn Fonts digital entworfen werden, sind sie immer von historischen Entwürfen abgeleitet. In wohl jedem Typografie-Studio findet sich daher ein Regal mit historischen Schriftproben, weil sie als Inspirationsquelle für Schriftdesigner dienen. Und diese bewerben ihre genuin digitalen Schriften immer häufiger mit gedruckten Schriftproben. Darum soll unser Portal auch über Citizen Science-Elemente verfügen, um die privaten Sammlungen und das private Wissen mit zu integrieren.

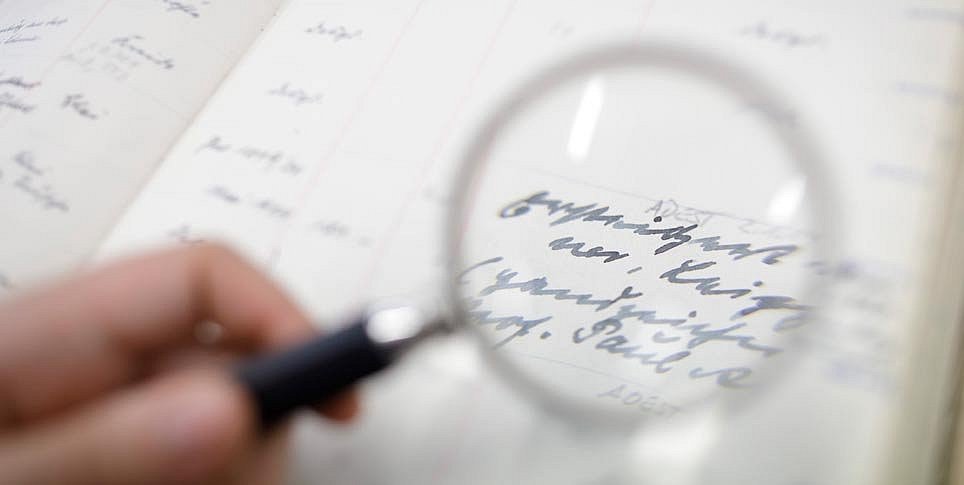

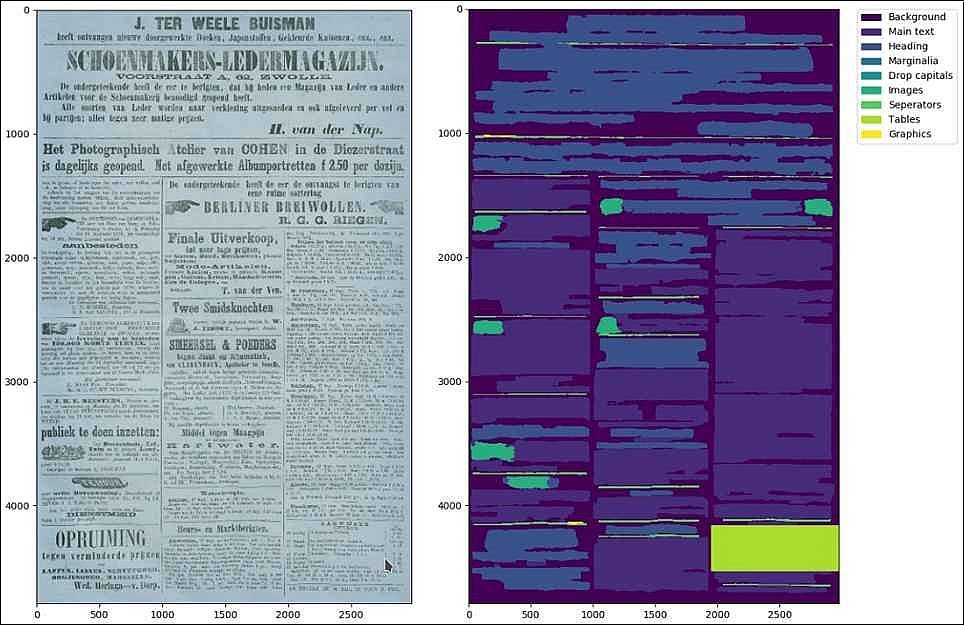

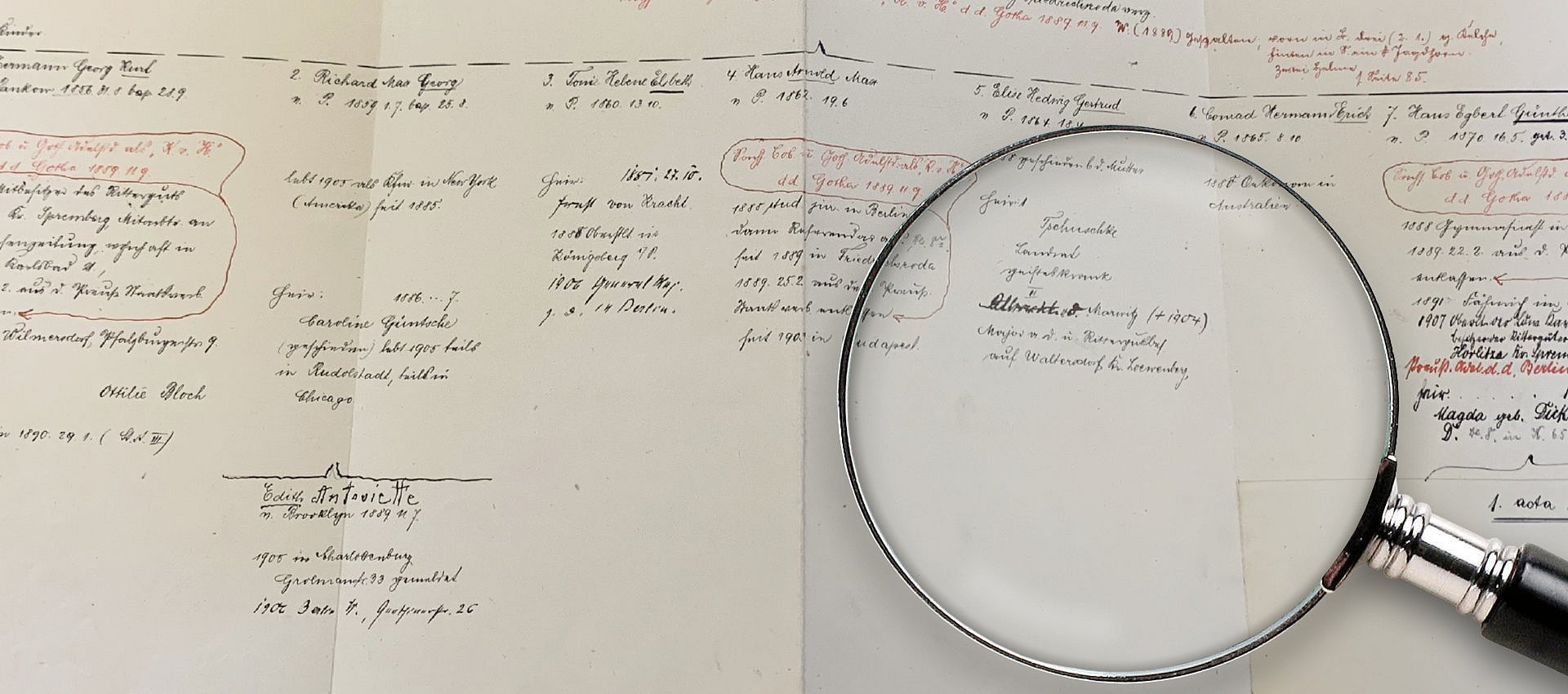

Wir wollen ein nationales Schriftengedächtnis schaffen, in dem alles zusammenläuft. Dabei wird dann auch OCR zur Schriftartenerkennung eingesetzt werden, damit schon beim Hochladen abfotografierter Schriftproben sofort erkannt werden kann, ob es sich um eine Neuentdeckung handelt, die professionell zu digitalisieren ist.

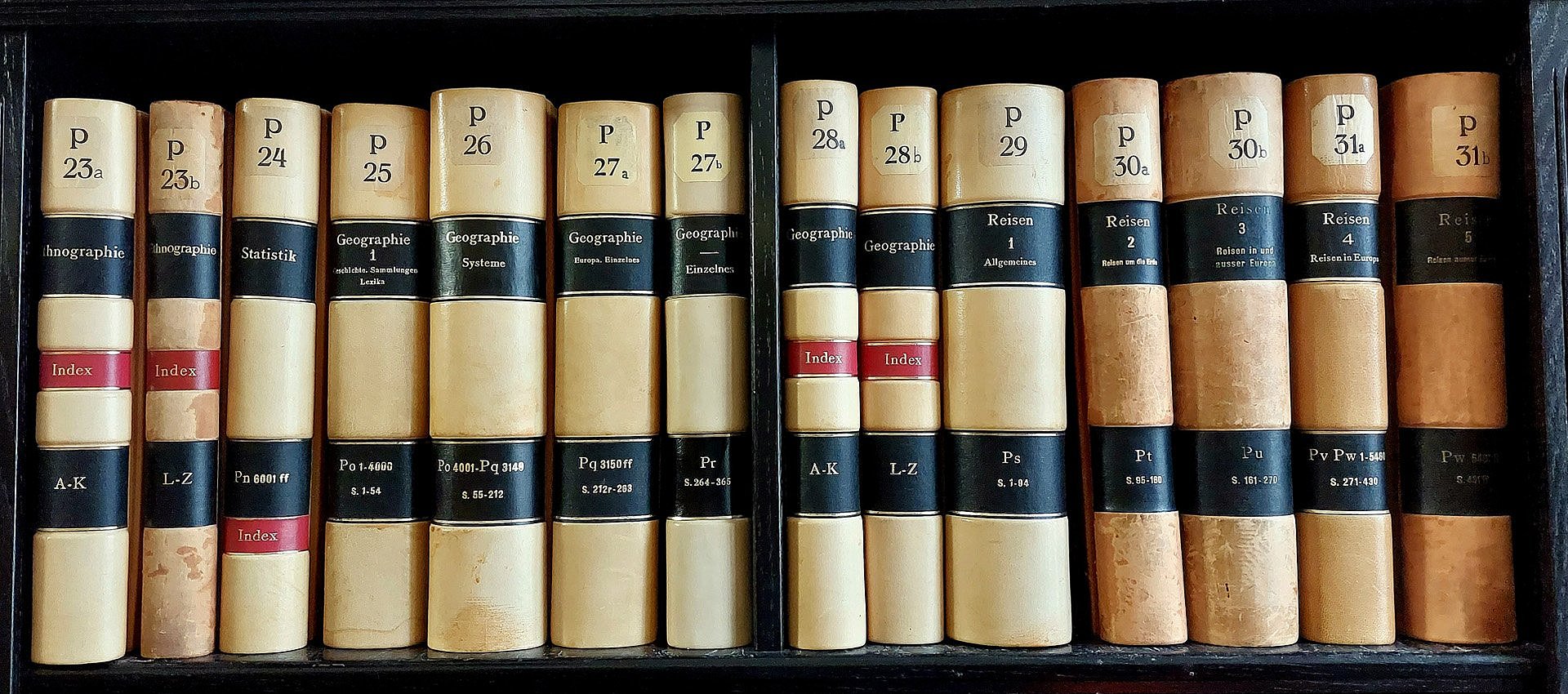

Es gibt eine Typo-Community mit enormem Spezialwissen, das wir natürlich gern in dieses Portal integrieren möchten. Wir in der Stabi haben knapp 700 Werke, die wir digitalisieren wollen. Allerdings kann eine so genannte Hauptprobe, in der eine Schriftgießerei ihr gesamtes Typenportfolio vorführt, schon mal 1200 Seiten haben – und auf jeder Seite ist eine eigene Schrift zu sehen. Das werden also richtig viele Schriften und deshalb brauchen wir auch das Wissen der Crowd, um diese zu erschließen.

Warum braucht es eine Nationalbibliographie von Schriftproben?

Lailach: Mit diesem Projekt verbindet sich auch das Bestreben, normierte Begriffe für Schriften zu entwickeln. Das ist wirklich schwierig, weil man in diesen Schriftmuster-Heften nicht immer Begriffe für diese Schriften findet. Schriftmuster-Hefte sind ja Verkaufskataloge, in denen potentielle Kunden erfahren sollten, wie die Schriften aussehen, wenn man damit ein Buch oder Werbeanzeigen druckt. Das heißt aber nicht, dass es ein großes Interesse an der Geschichtlichkeit der Schrift gegeben hätte, es ging eher ums Verkaufen.

Unser Bestreben, eine Begrifflichkeit zur Identifikation von Schriften zu entwickeln, ist tatsächlich ambitioniert. Und trotzdem kann man das auf Basis solcher Digitalisate versuchen – auch wenn es keine einfache Aufgabe ist.

Mathieu: Das ist im Projekt die Aufgabe der Deutschen Nationalbibliothek sowie des Teams von Nikolaus Weichselbaumer: die Entwicklung eines typographiehistorischen Klassifikationssystems für die Gemeinsame Normdatei. Dieses Angebot wird spartenübergreifend von Sammlungseinrichtungen genutzt, um etwa Personen, Orte oder auch Werke eindeutig zu referenzieren. Das gibt es in Ansätzen natürlich auch für Schriften, bis jetzt allerdings nur sehr heterogen und eher ungenau, weil es einfach ein sehr komplexes Feld ist. Da muss etwas aufgeräumt werden.

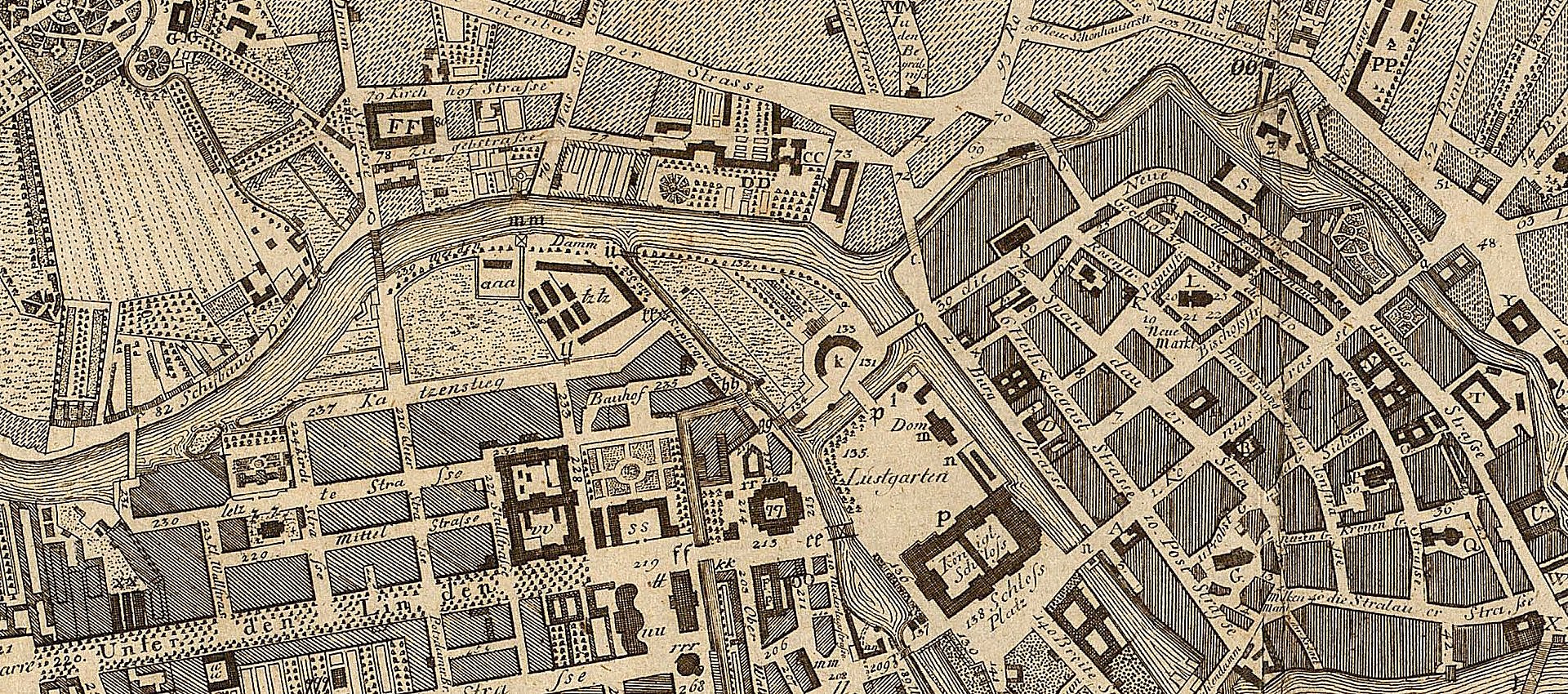

Abgesehen davon stabilisiert eine Nationalbibliographie von Schriftproben ja auch Identität. Und deshalb ist es vielleicht auch kein Wunder, dass eben just nach Reichsgründung 1871 der erste Versuch unternommen wurde, die deutschen Schriften zu katalogisieren. Während des Kalten Krieges gab es ebenfalls Initiativen, um die in Westdeutschland produzierten Schriften nachzuweisen.

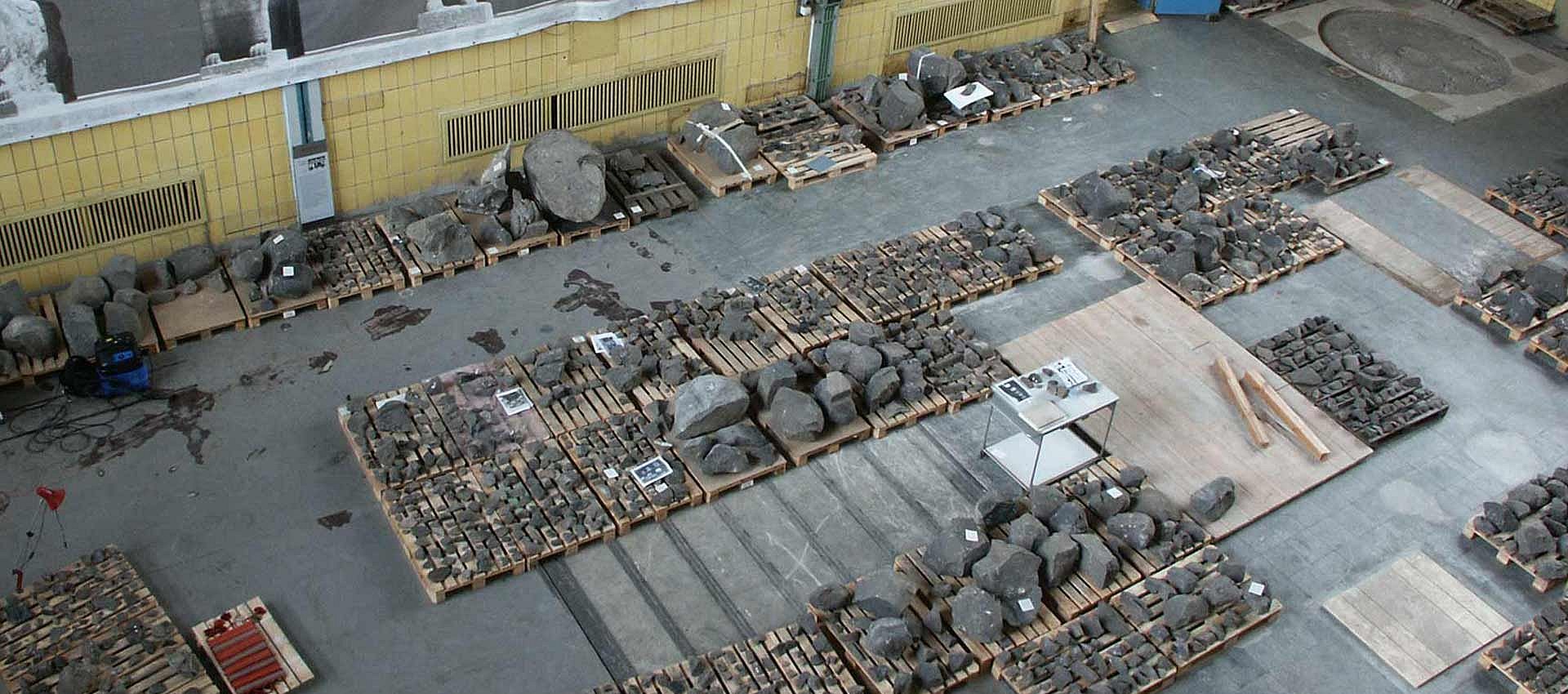

Es gab also schon vor uns viele Anläufe, diese Herkules-Aufgabe zu bewältigen. Den letzten Versuch hat 1980 das Deutsche Museum in München unternommen – mit dem Projekt Schriftguss und Stempelschnitt in Deutschland (1871–1980). Solche Anstrengungen waren allerdings im prädigitalen Zeitalter zum Scheitern verurteilt, denn es gibt so maßlos viel und zudem weit verstreutes Material, dass man das eigentlich nur mit digitalen Methoden halbwegs realistisch in Angriff nehmen kann. Aber wir sind jetzt wirklich ganz zuversichtlich, dass wir im digitalen Zeitalter die Möglichkeit haben, das nationale Schriftgedächtnis zu realisieren. Die Idee ist alt, aber ihre Umsetzung so anspruchsvoll, dass man bislang immer daran gescheitert ist.

Wie sieht es eigentlich international aus in Sachen Schriftgedächtnis?

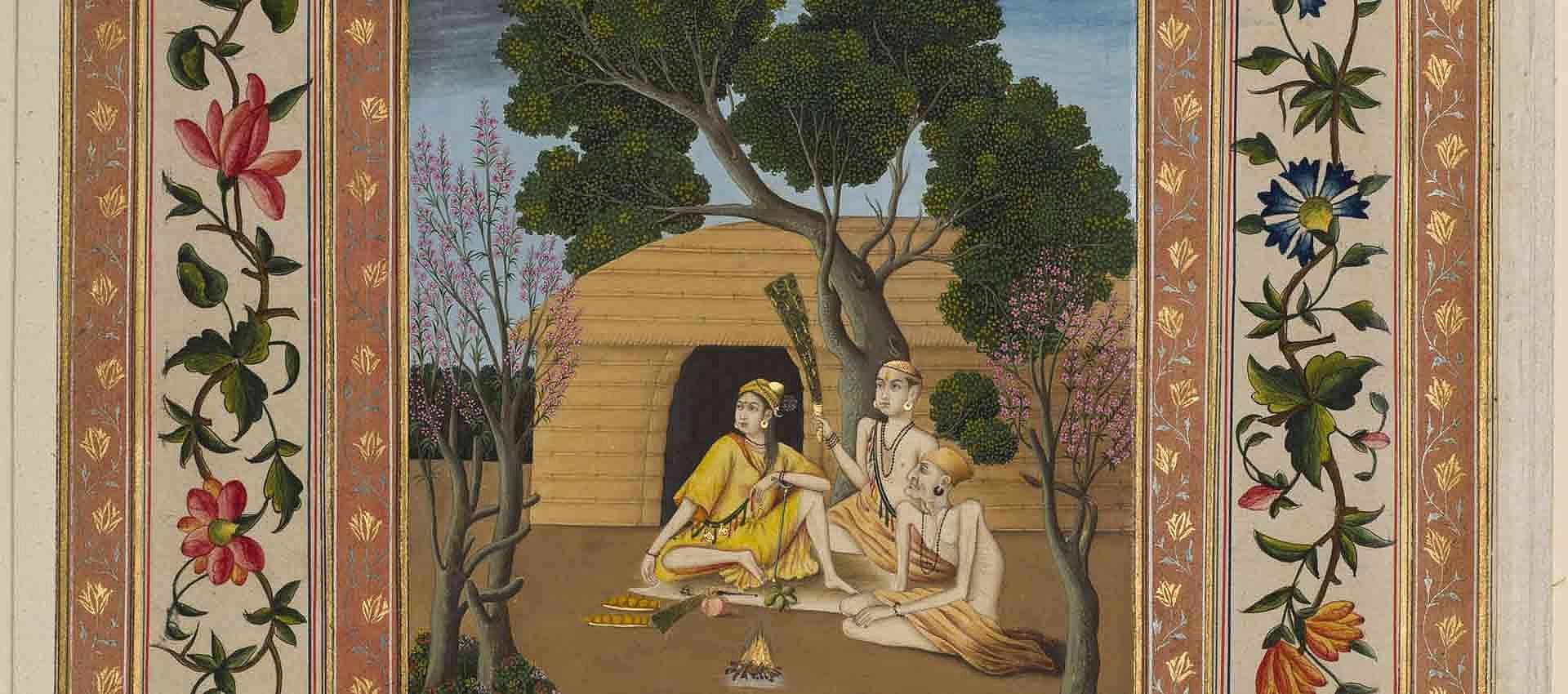

Lailach: Es gibt Schriftmusterhefte aus England und Frankreich, die auch ganz großartig sind, aber in der Kunstbibliothek haben wir nur wenige. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass diese tatsächlich nicht Teil des Buchhandels waren und uns daher nie erreicht haben.

Trotzdem könnte man natürlich darüber nachdenken, ob man sich nach dem Ende des aktuellen Projekts internationaler orientiert und Partner in anderen Ländern sucht. Es wäre sehr spannend zu schauen, wie beispielsweise eine französische Schrift aus dem Jahr 1914 aussieht – im Vergleich zu einer deutschen Schrift aus dem Jahr 1914.

Weiterführende Links

- Informationen zum Projekt „Das typographische Kulturerbe Deutschlands im Industriezeitalter – Ein Pilotvorhaben zur Massendigitalisierung historischer Schriftproben (1820–2000)“

- Digitalisate der Schriftprobenbücher von Staatsbibliothek und Kunstbibliothek

- Podcastfolge „Schriftschwärmer – die bunte Warenwelt der Schriftproben“ des Podcasts „Stimmen der Bibliothek“

- Interview „Lets talk about Type“ zur Veranstaltungsreihe „Visuelle Systeme“ (2019)

- Informationen zum Projekt „Die Sichtbarmachung des Sichtbaren“

- Christian Mathieu in der Reihe „Hidden Gems“