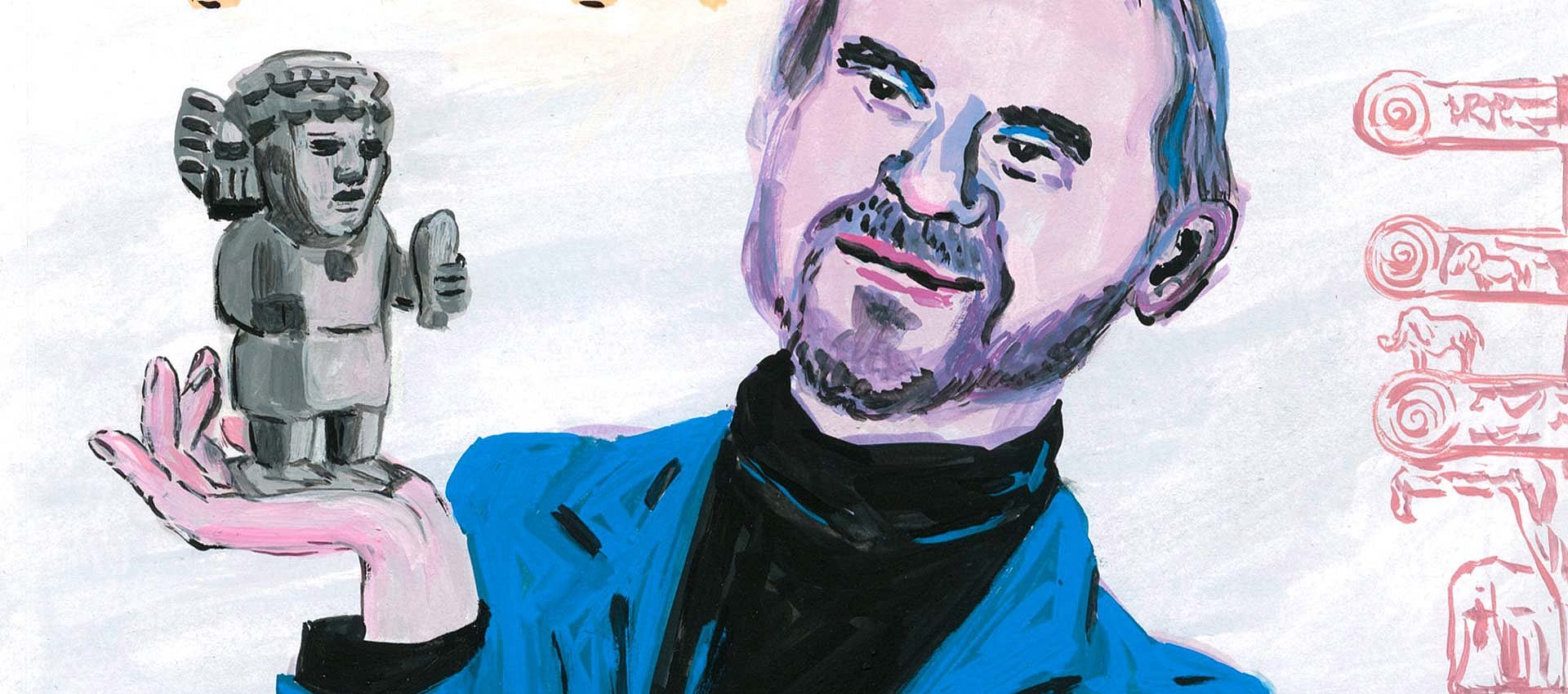

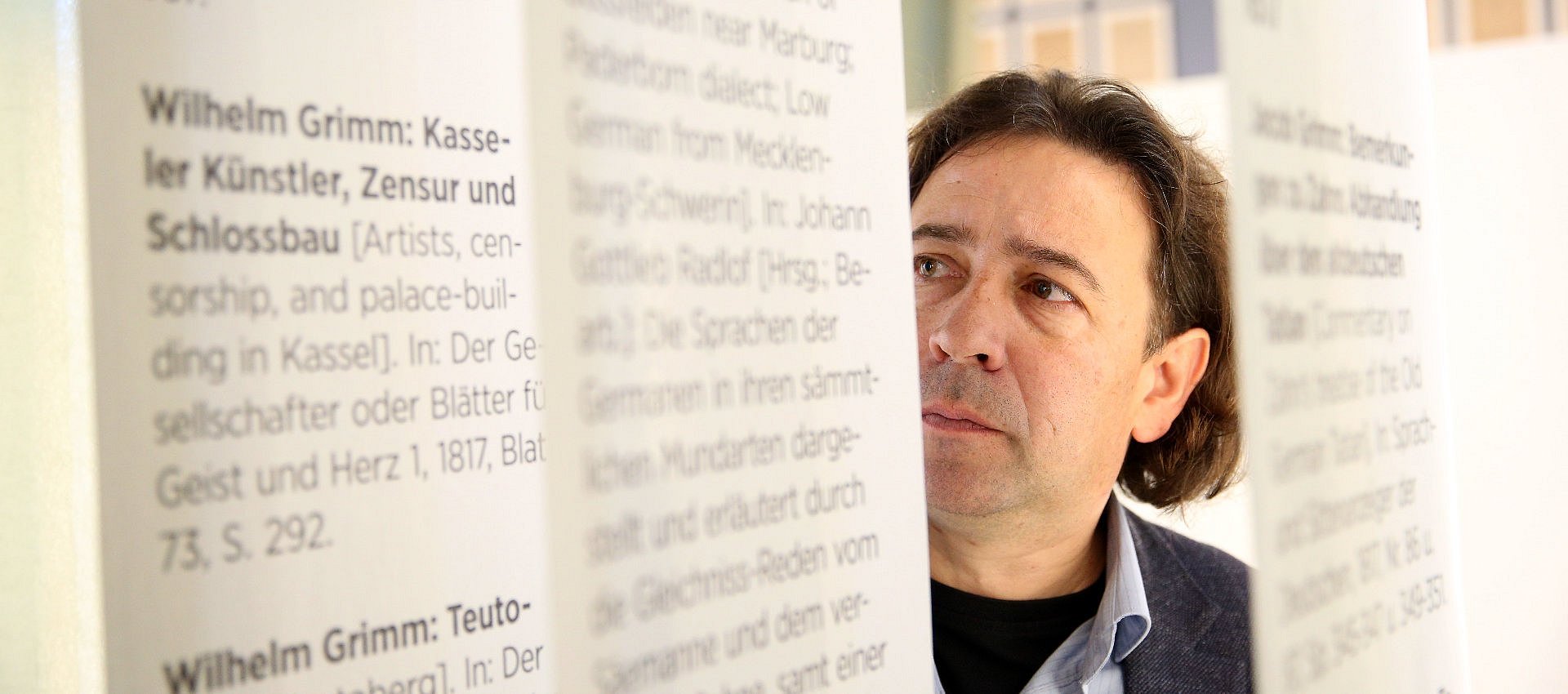

Seit fast 75 Jahren gibt es in der Staatsbibliothek zu Berlin eine Kinder- und Jugendbuchabteilung. Warum das nicht nur für Kinder, sondern auch für Forscher*innen höchstspannend und wichtig ist, wie Reformpädagogik und Schundbegriff zusammenhängen und wieso es keinen Harry Potter ohne E.T.A. Hoffmann gegeben hätte, erzählt Sebastian Schmideler, der vergangenes Jahr die Leitung der Kinder- und Jugendbuchabteilung übernommen hat.

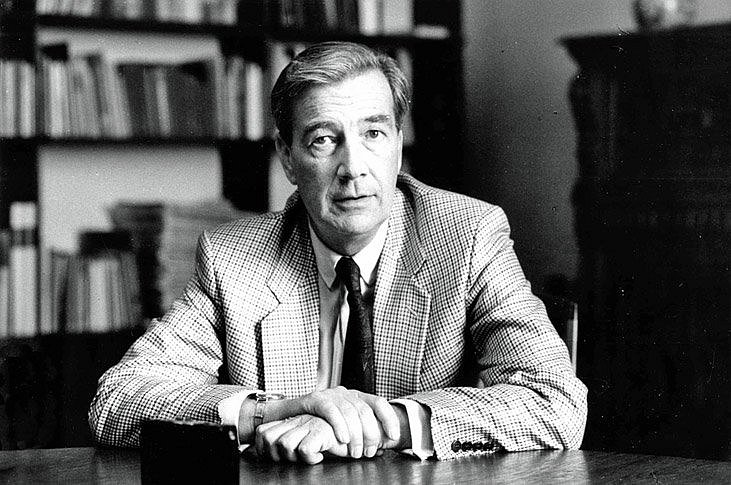

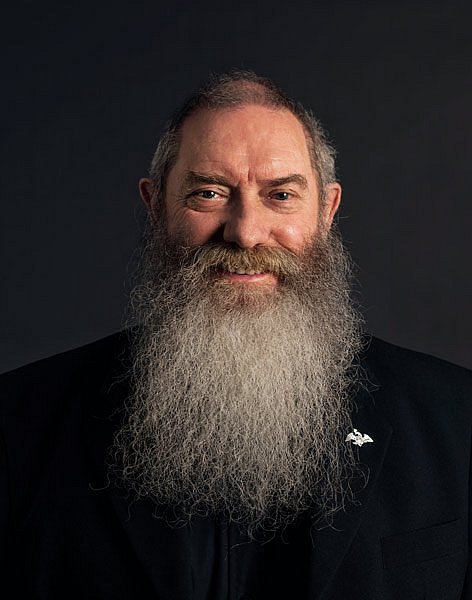

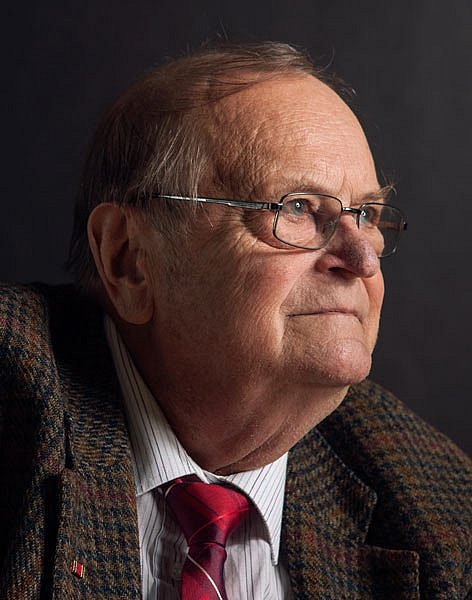

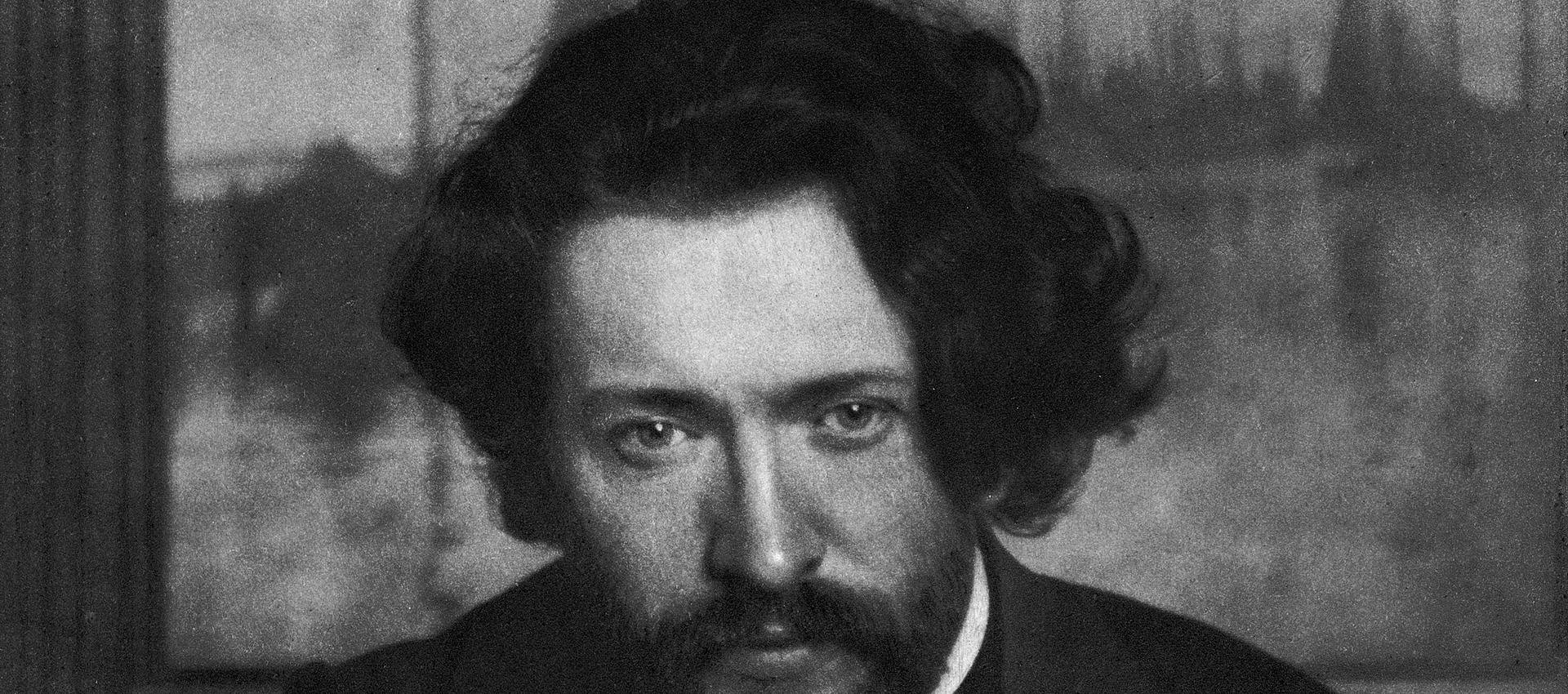

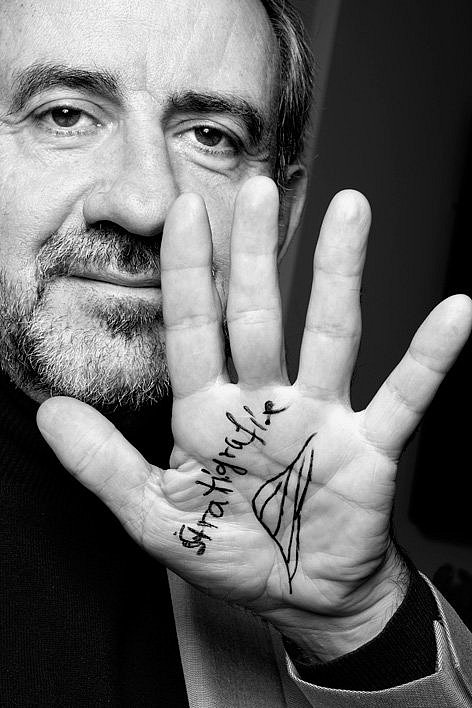

Sebastian Schmideler wurde mit einer Studie zur Mittelalterrezeption in der Kinder- und Jugendliteratur im Zeitraum 1700 bis 1945 promoviert. Seit 2024 leitet er die Kinder- und Jugendbuchabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin.

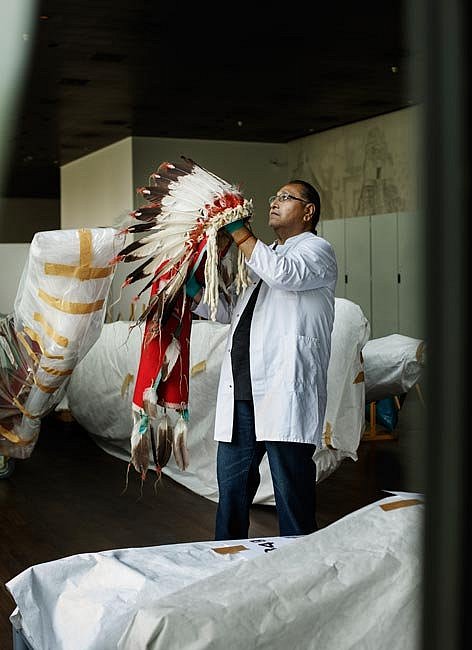

Foto: Marcus Herwig

Herr Schmideler, die Kinder- und Jugendbuchabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin ist nicht nur eine der ältesten Deutschlands, sondern auch eine der vielfältigsten. Was gibt es denn alles zu entdecken?

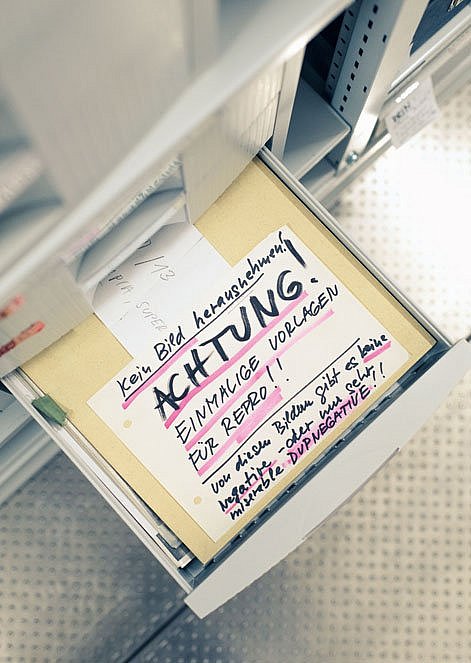

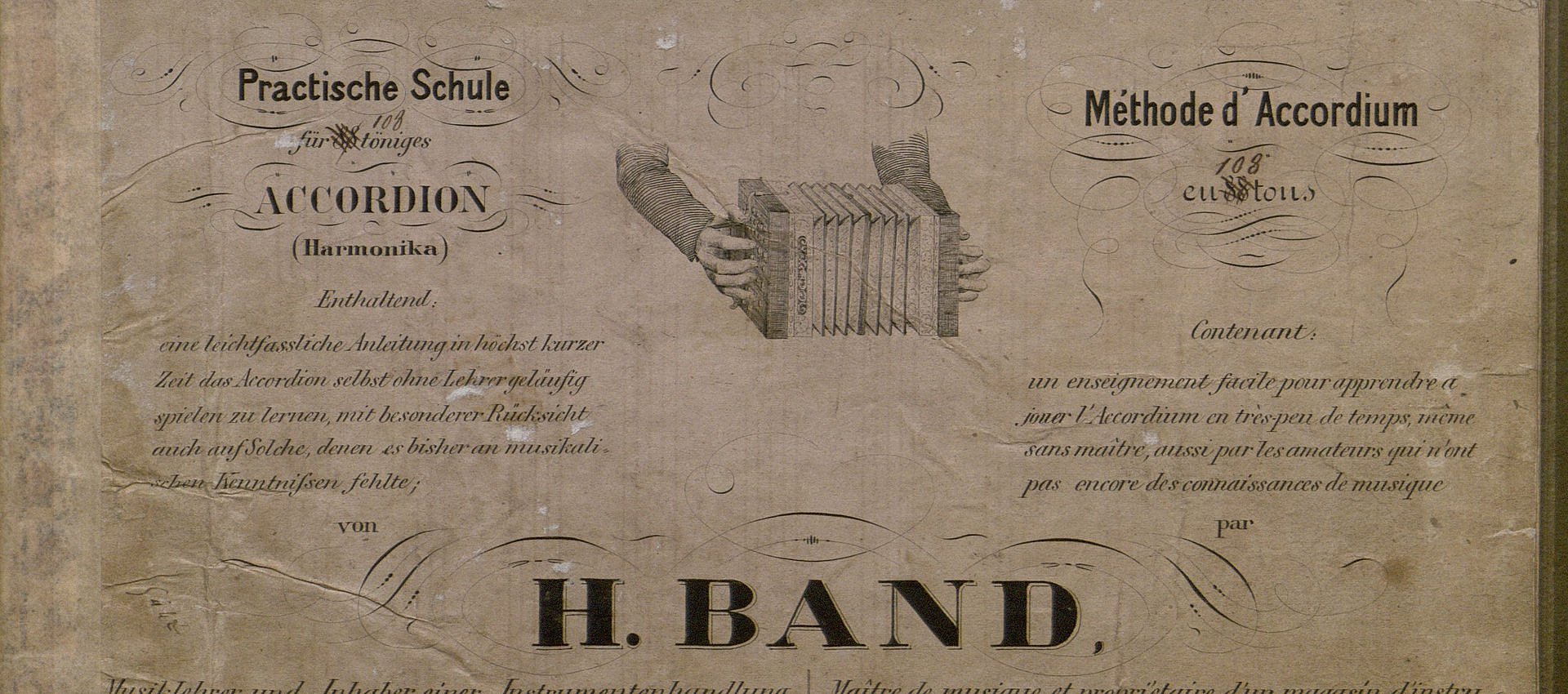

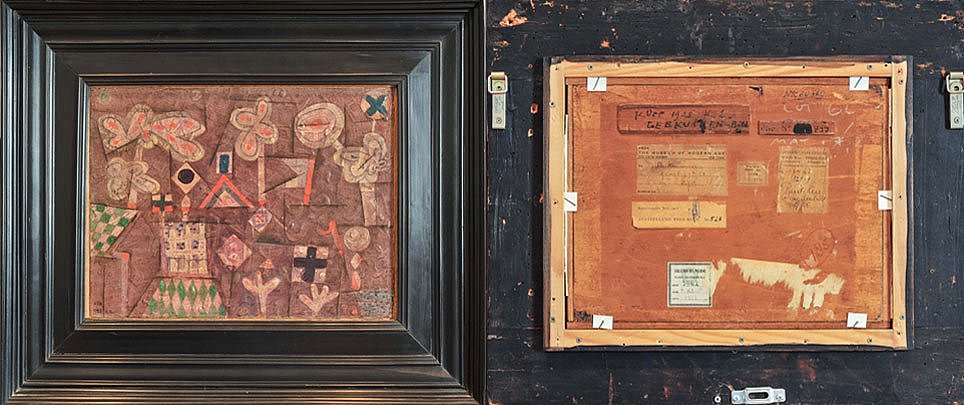

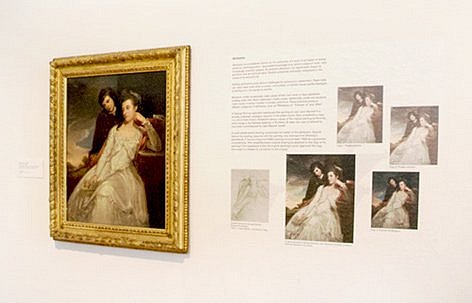

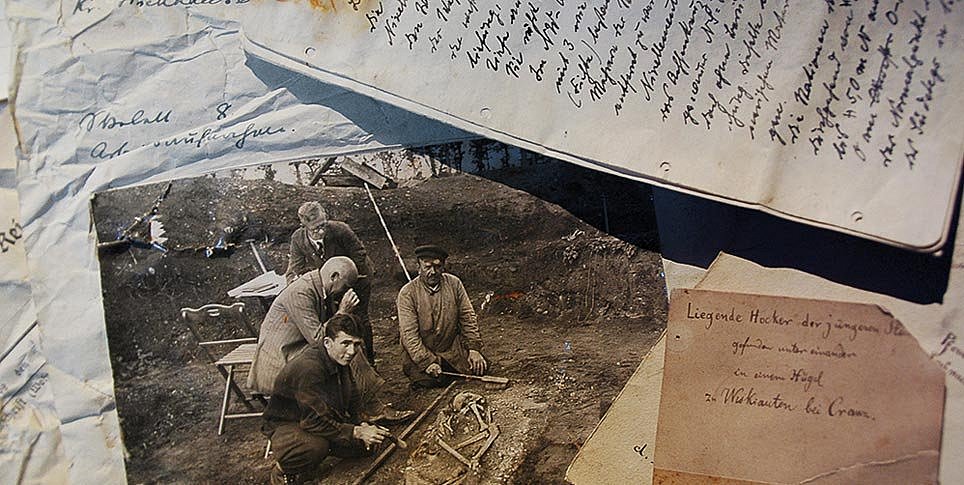

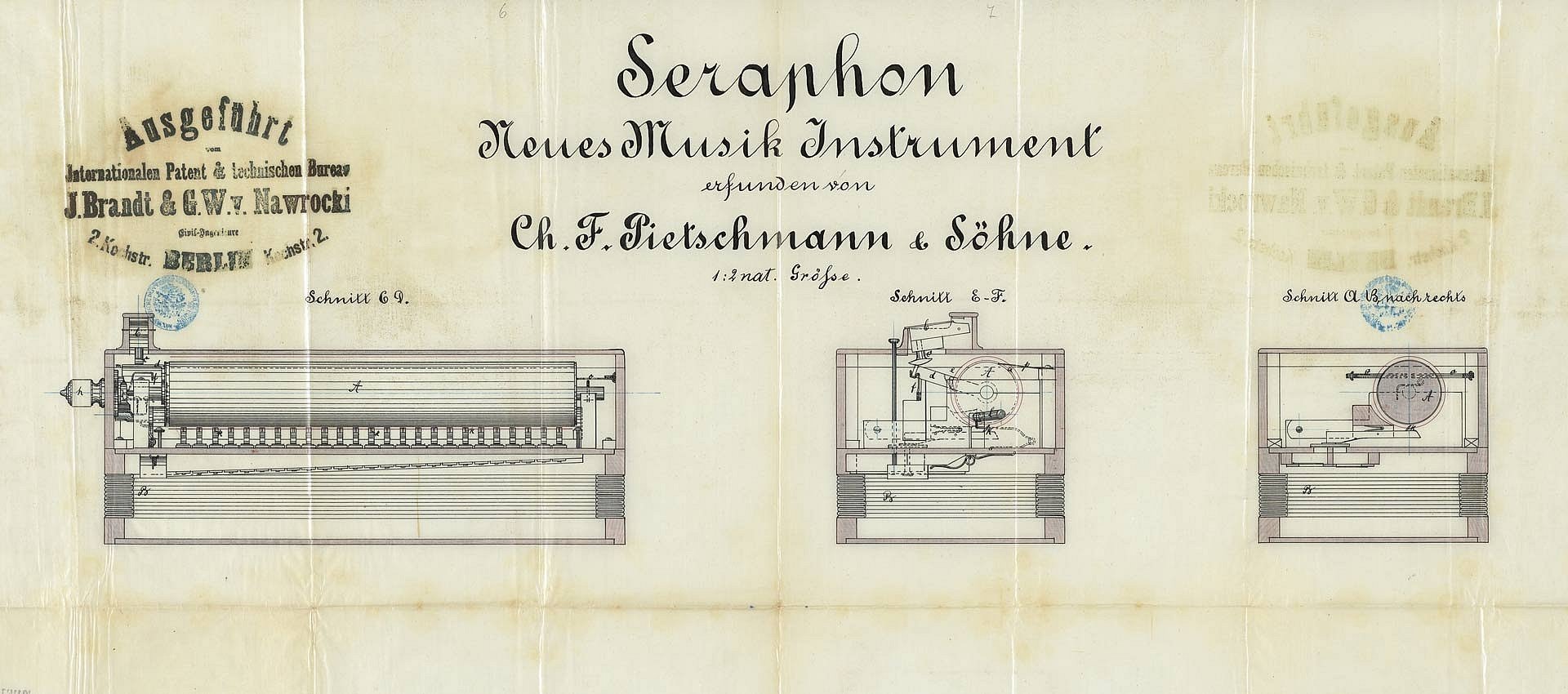

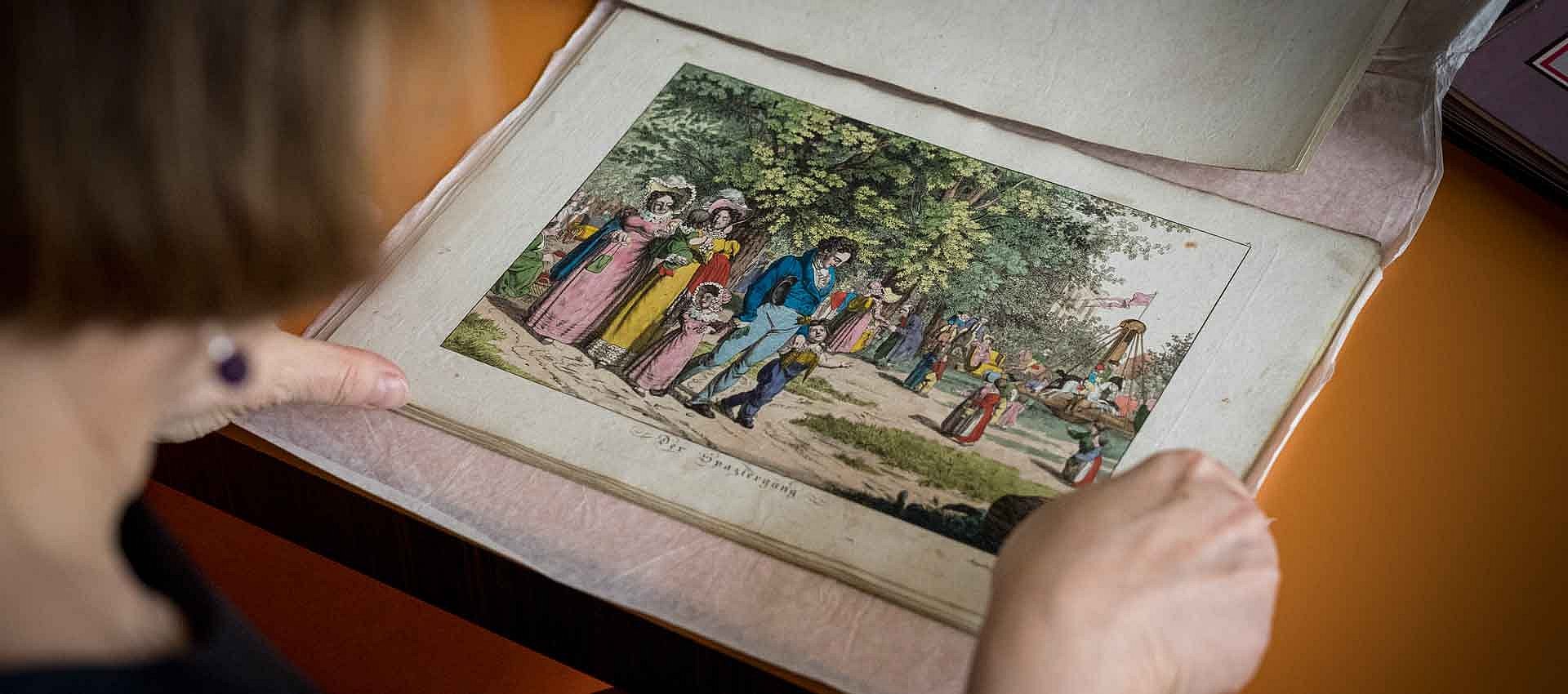

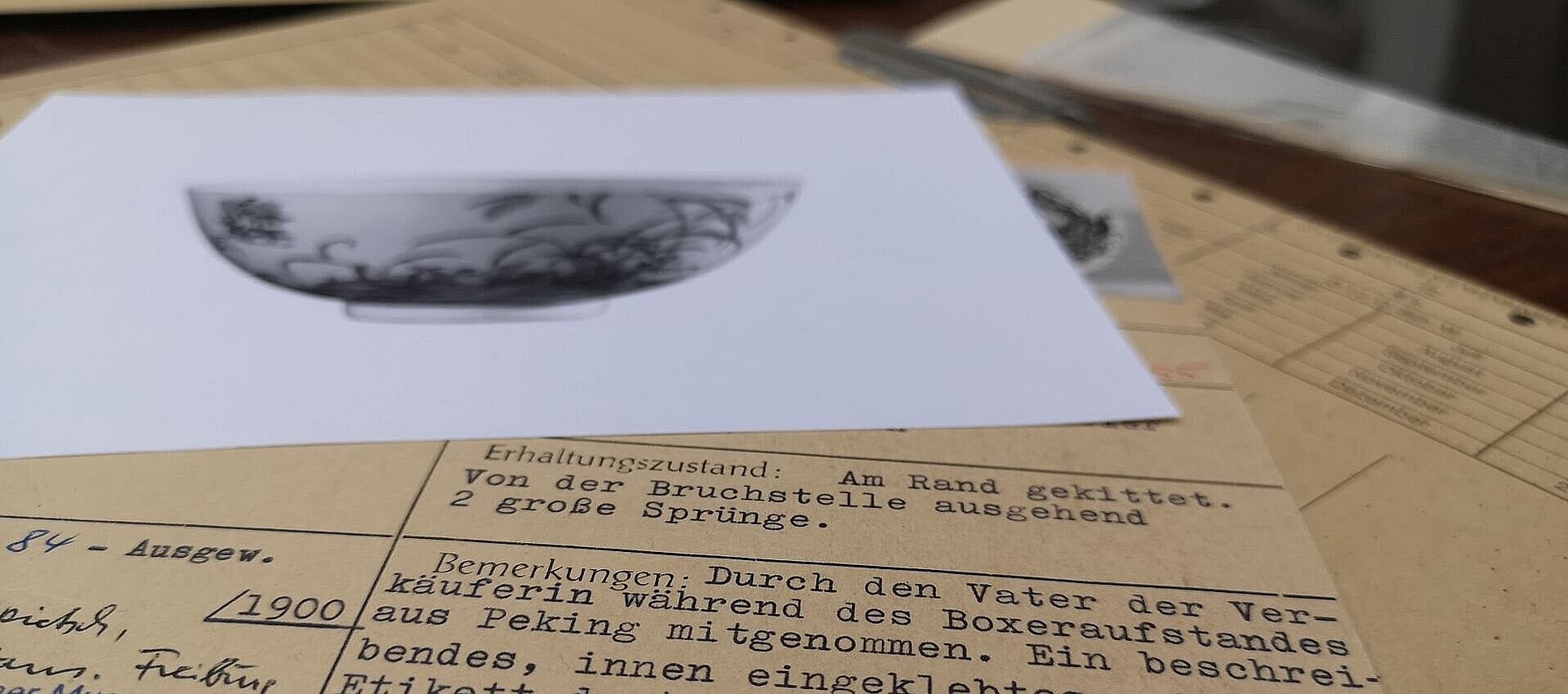

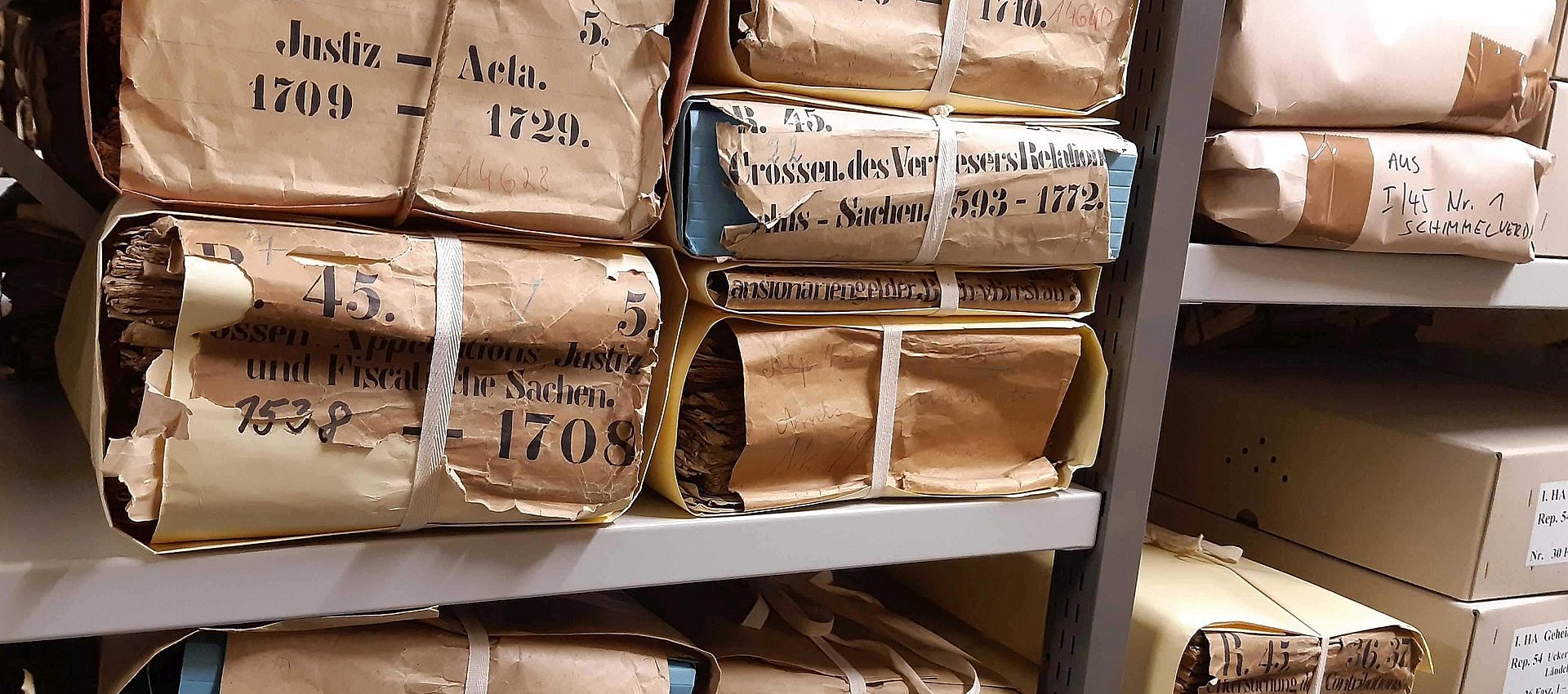

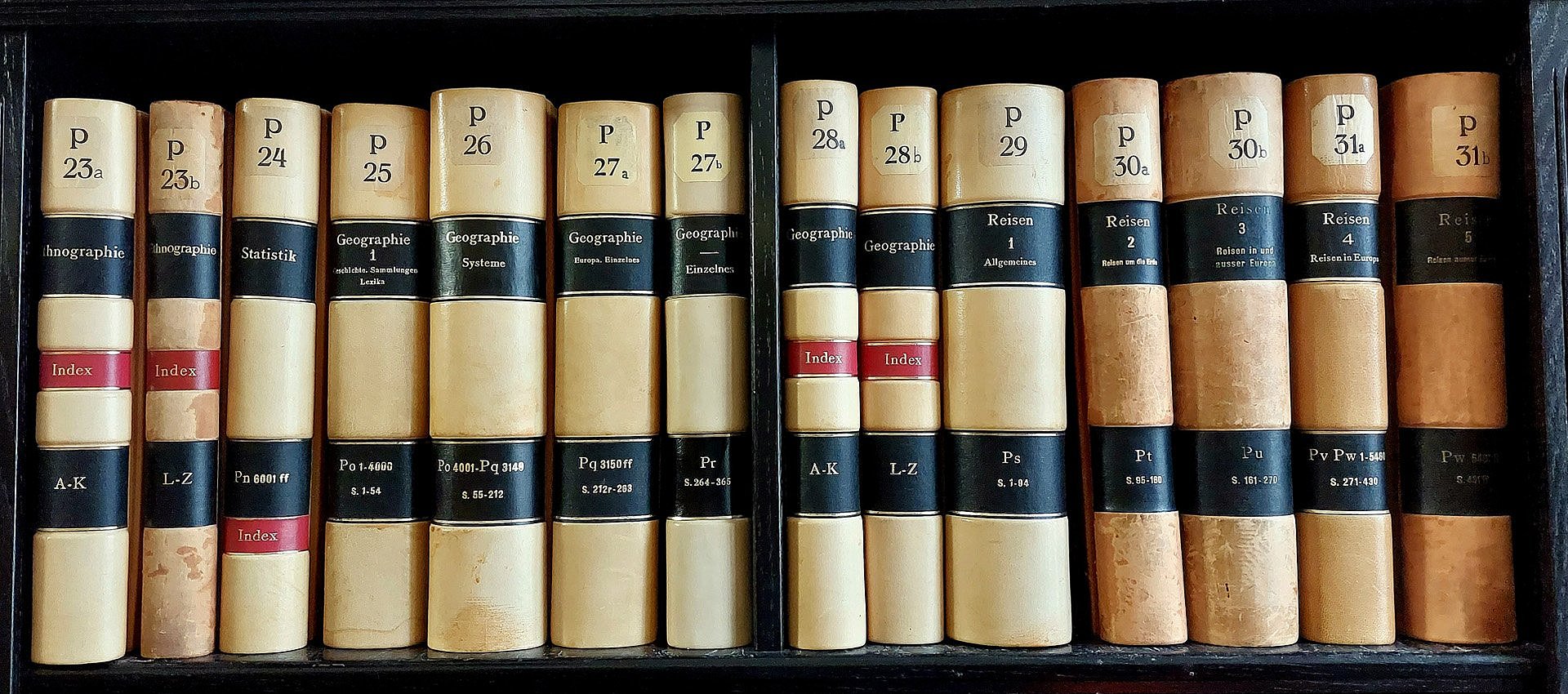

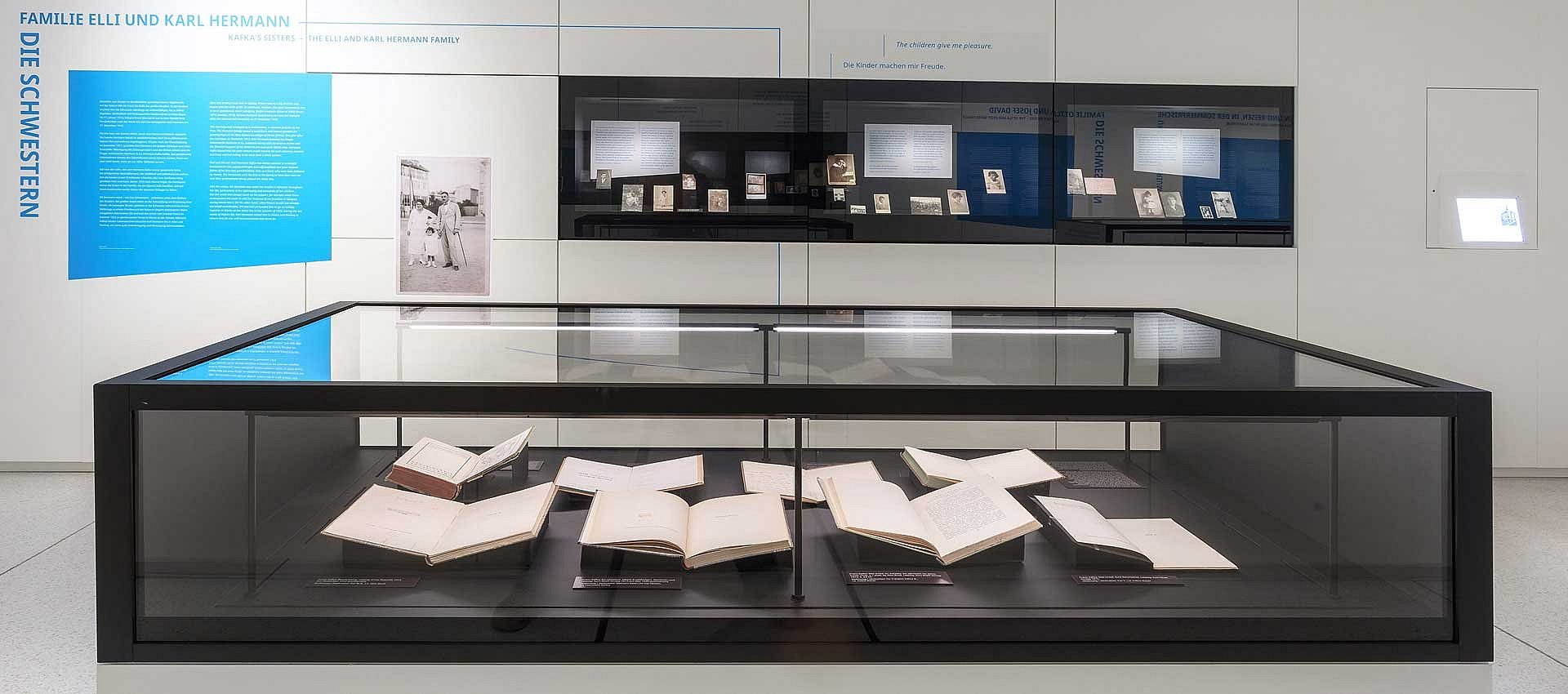

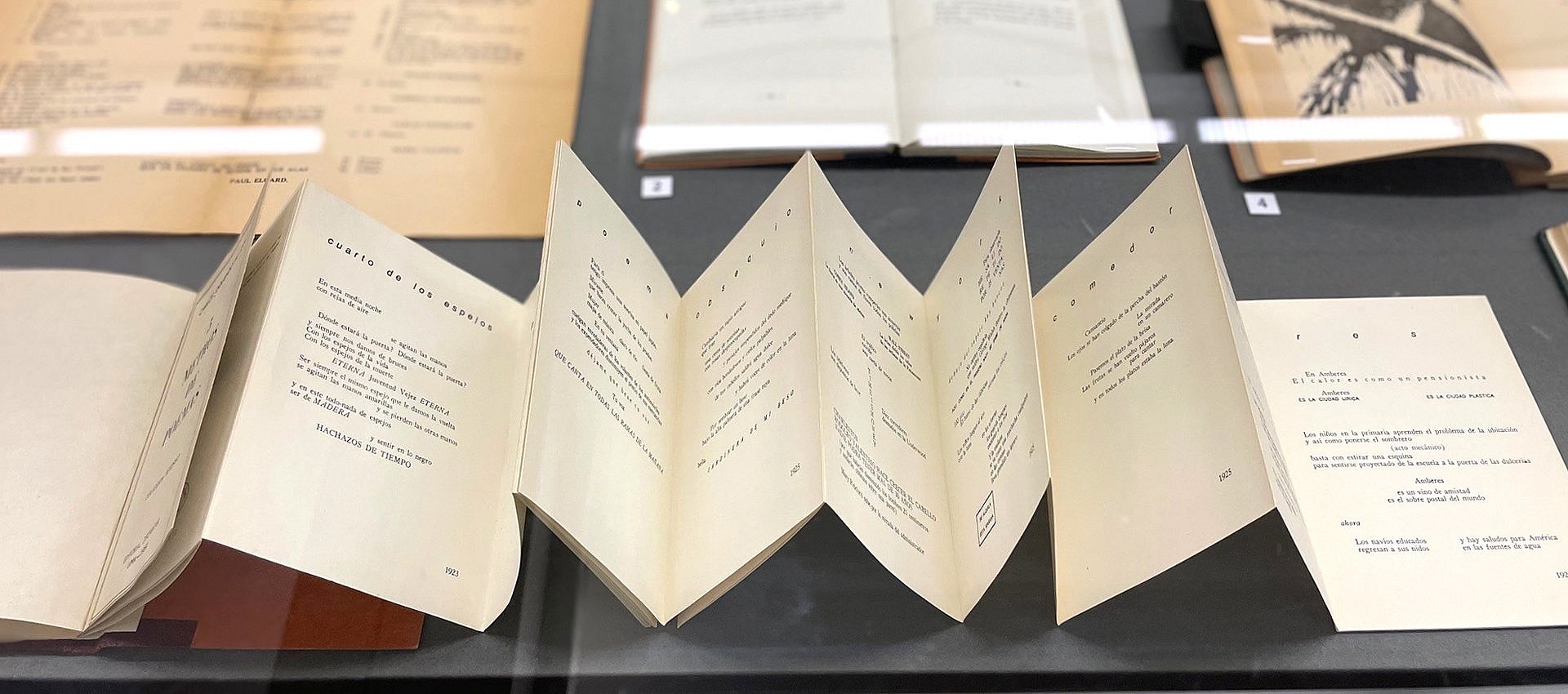

Schmideler: Zum Beispiel eine riesige Sammlung von Originalillustrationen – 30.000 Blatt hochinteressantes Material. Dann haben wir eine sehr schöne Sammlung historischer Kinderbücher. Im Zeitraum 1700 bis 1870 haben wir für den deutschsprachigen Raum die beste Sammlung der Welt.

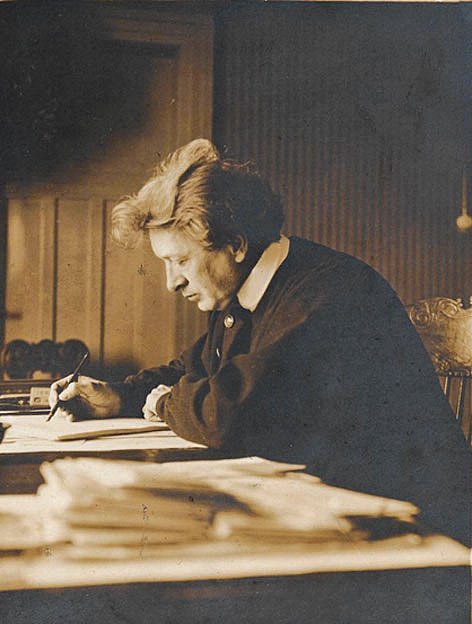

Hinzu kommt ein großer DDR-Bestand, wo wir ausgezeichnet aufgestellt sind, einschließlich einer Umschlagsammlung. Dann gibt es natürlich die Comicsammlung, die seit einigen Jahren wächst und gedeiht. Und wir befassen uns mit Nachlässen von Verlegern und Kunstschaffenden des Kinder- und Jugendbuchs und verfolgen das hehre Ziel, eine Art „Marbach der Kinderliteratur“ zu werden, einschließlich Illustrationsarchiv. Diese Idee geht übrigens auf meine geschätzte Amtsvorgängerin Carola Pohlmann zurück, die ja den Nachlass von Otfried Preußler ins Haus geholt hat. Ich finde, „da liegt Musike drin“.

Seit wann gibt es eigentlich Kinderliteratur?

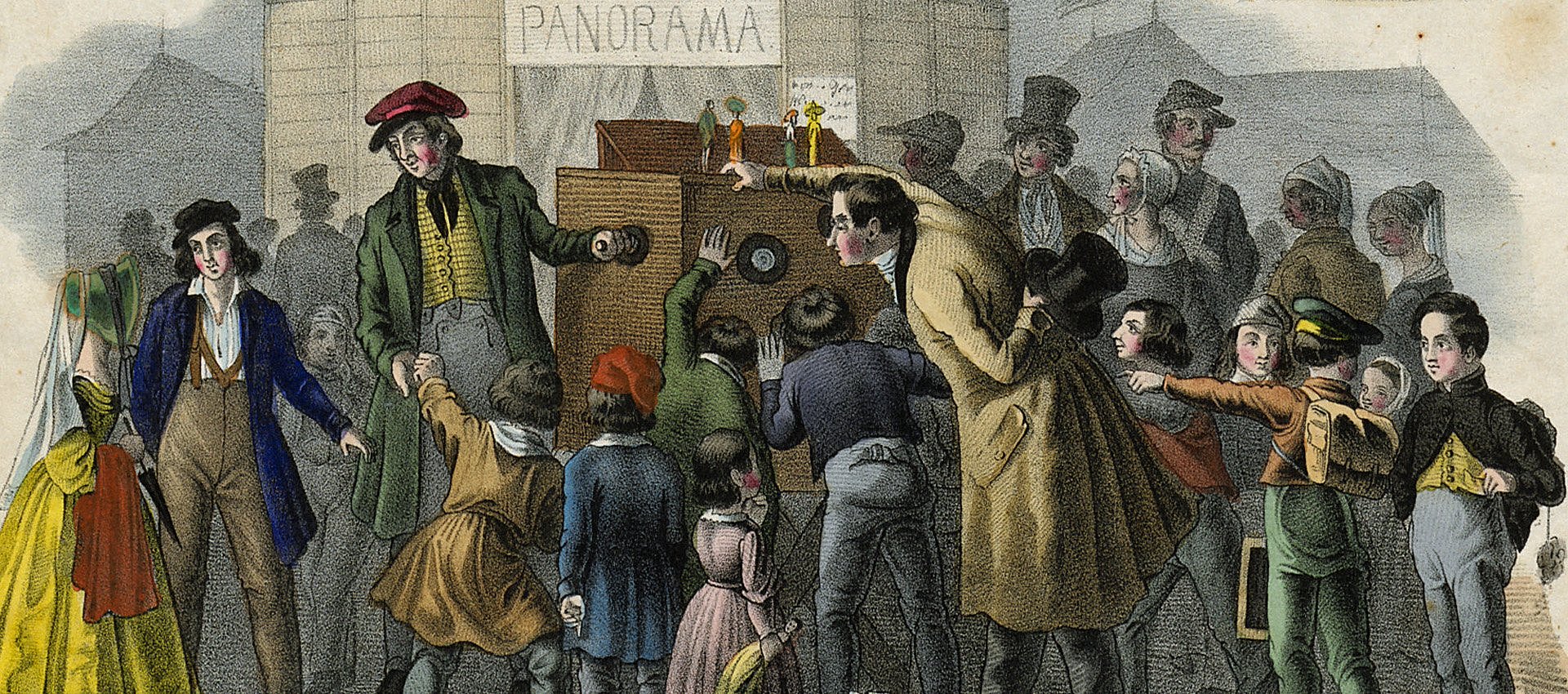

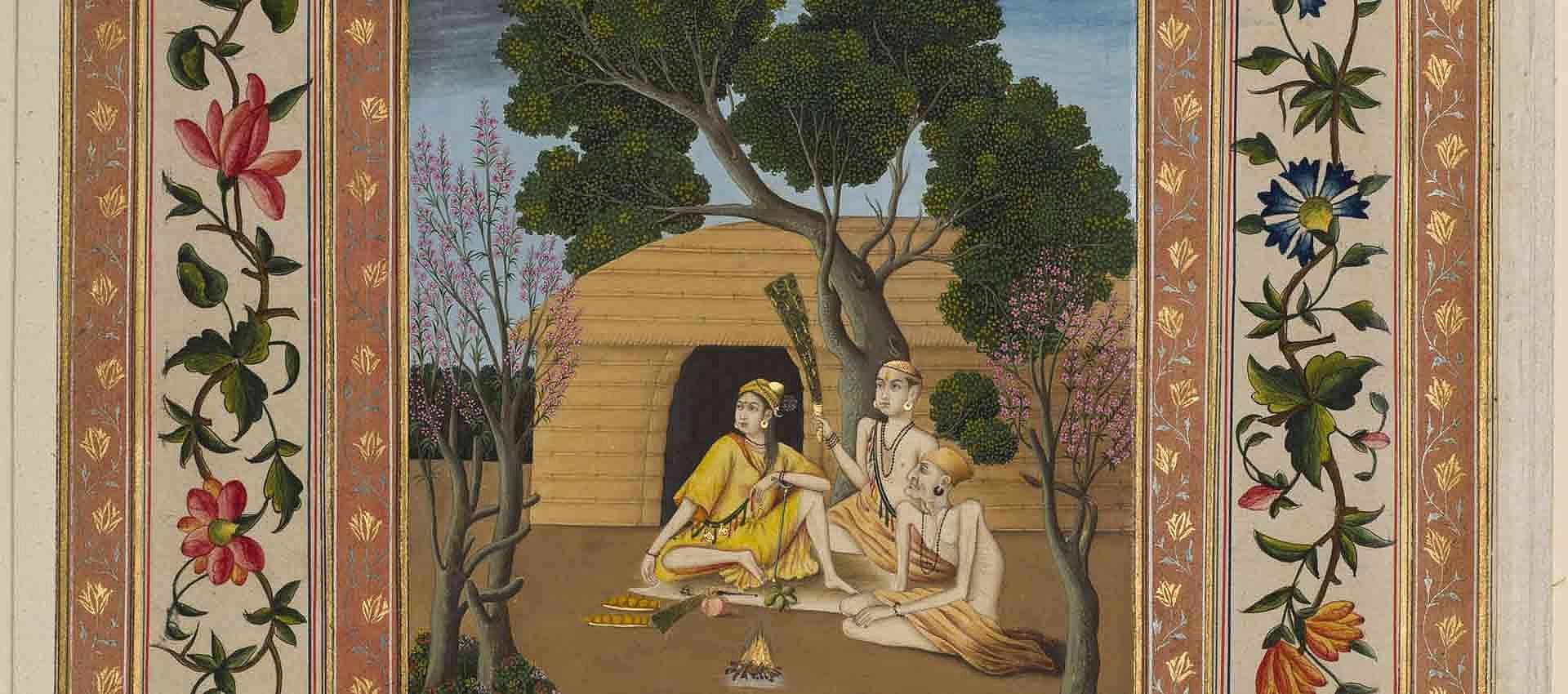

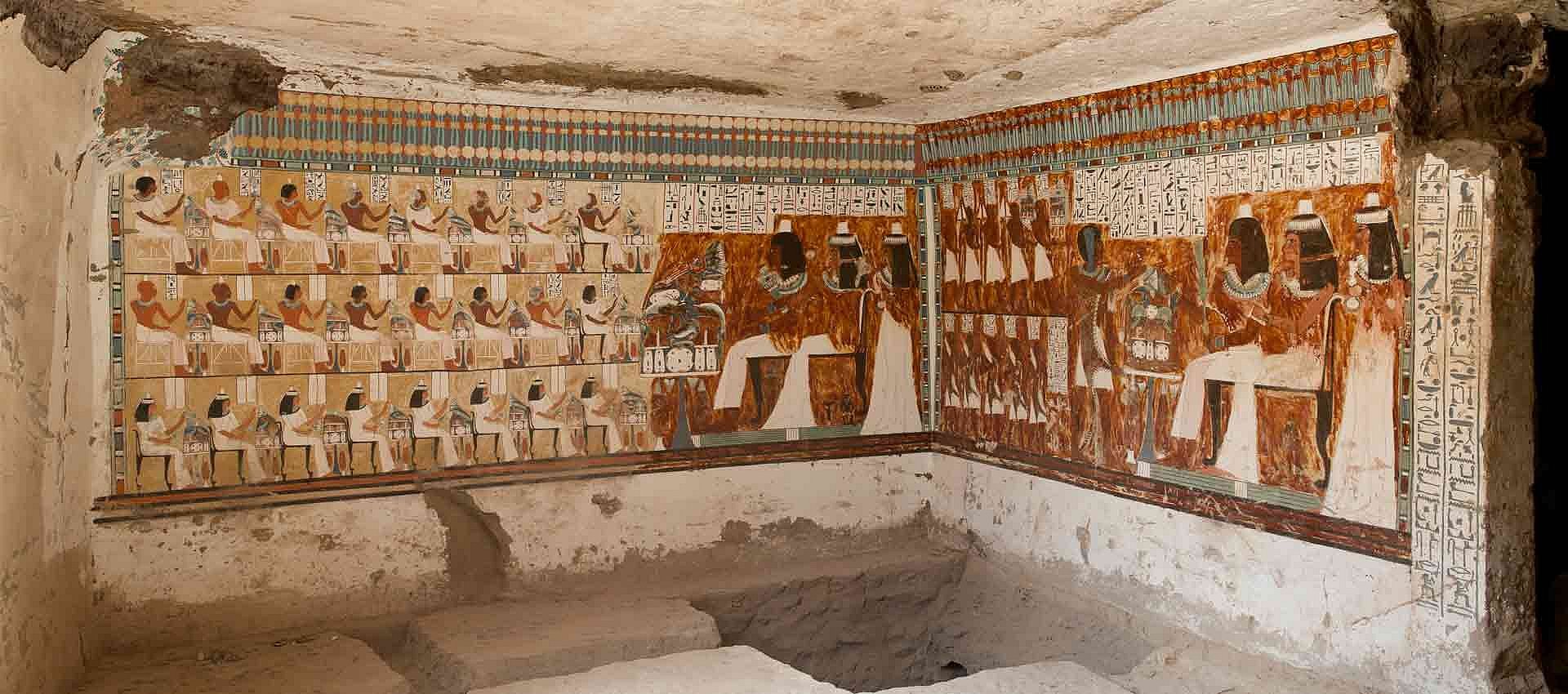

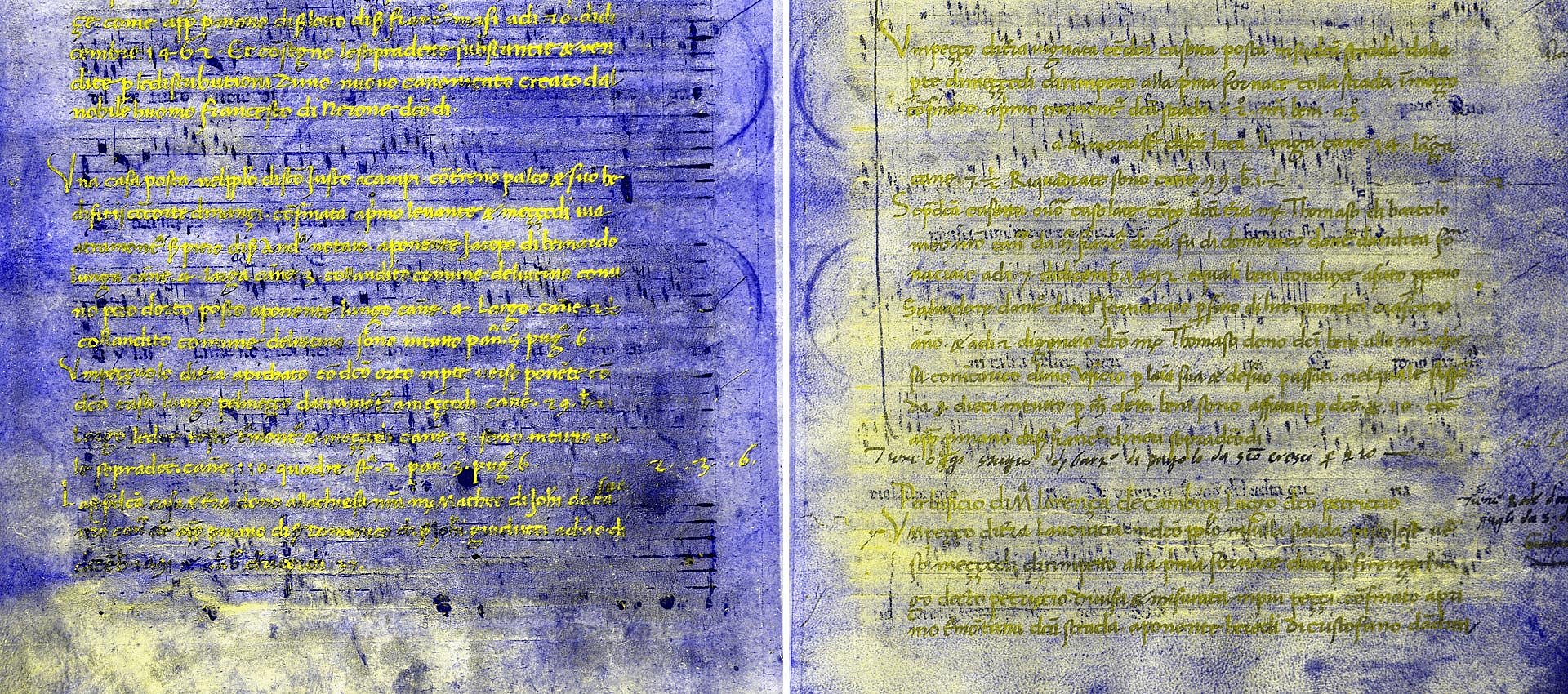

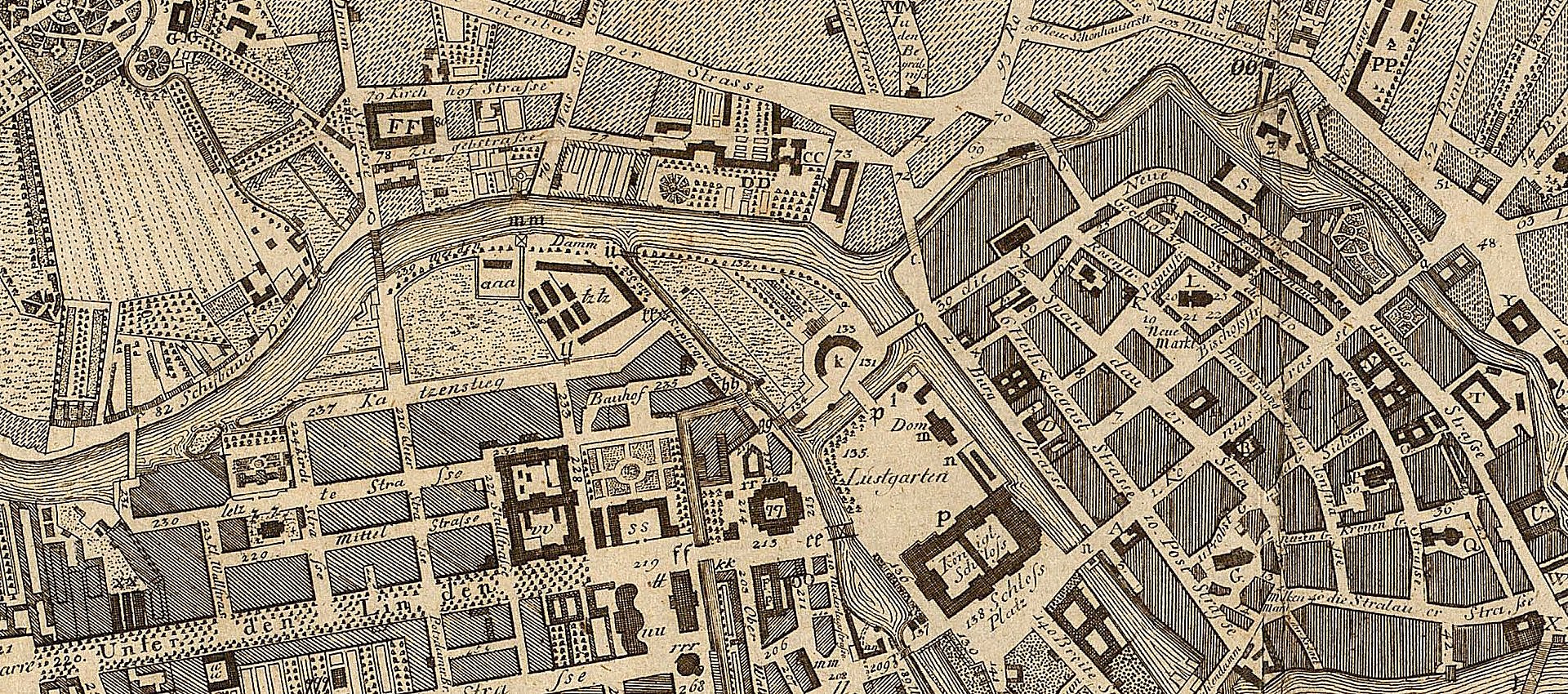

Schmideler: Kinderliteratur hat es schon immer gegeben, weil es immer das Bedürfnis gegeben hat, Kinder zu literarisieren, mit Geschichten zu bilden und zu unterhalten – schon in der Antike oder im Mittelalter. Darum gibt es seit dem Beginn des Gutenbergzeitalters gedruckte Kinderbücher, die zwar teilweise eher auch Schulbücher waren, aber das hat sich schnell ausdifferenziert. Schon im 16. Jahrhundert gab es ein großes Spektrum an Kinderbüchern, allerdings zunächst auf Latein, später dann in den Nationalsprachen.

Im 18. Jahrhundert – dem Jahrhundert der Aufklärung – scheiden sich die Wege nochmal und etwa ab 1770 kann man von der Kinder- und Jugendliteratur im eigentlichen Sinn sprechen, die verstärkt auf die Adressatinnen und Adressaten Rücksicht genommen hat. Das Ganze bewegt sich stets im Spannungsfeld von Belehrungsanspruch und Unterhaltsabsicht, wobei es besonders spannend ist, diese Bücher als Teil der Literatur ästhetisch zu entdecken.

Diese erste, „kindgerechte“ Kinder- und Jugendliteratur war übrigens sehr erfolgreich und wurde schnell ein eigenständiges Buchmarktsegment mit rasantem Entwicklungspotenzial – ab 1871 im Kaiserreich sogar an erster Stelle führend.

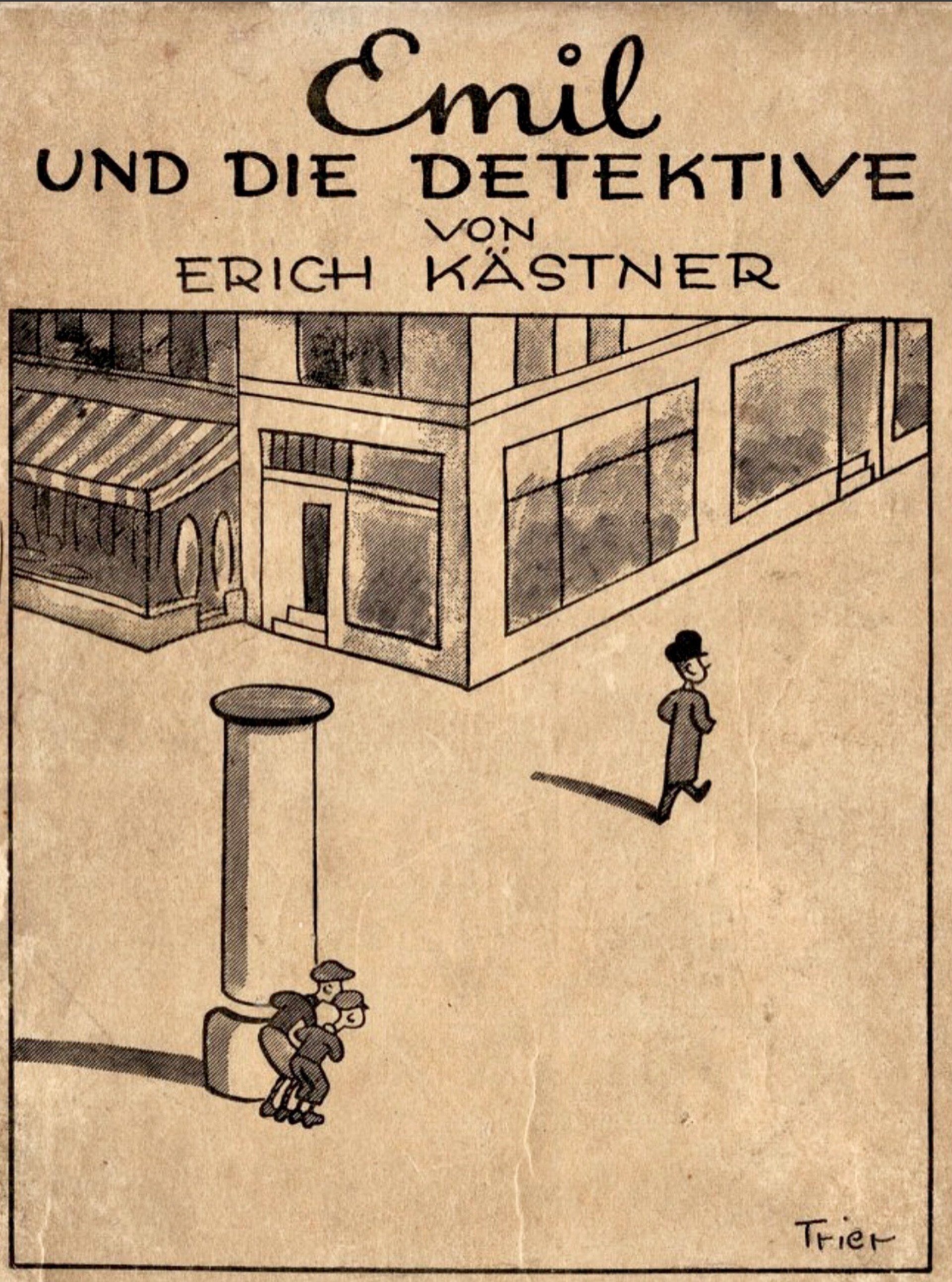

Dieser Erfolg bildet sich aktuell in der universitären Landschaft leider noch nicht ab. Nicht zuletzt wegen der „Lesekrise“ bei den Kindern ist es darum eine Aufgabe der Bibliothek, auf die Unterrepräsentation im akademischen Bereich aufmerksam zu machen. Das wäre gleichzeitig eine wunderbare Chance, diesen von Nationalphilologen gern gepflegten, traditionellen Blickwinkel aufzubrechen und zu sagen: Literatur, das ist Goethe, Shakespeare, Hölderlin – aber eben auch „Emil und die Detektive“ oder „Pippi Langstrumpf“. Und natürlich sind es auch die Comics und Graphic Novels.

Wir können in den entscheidenden Zeiträumen die ganze Literaturgeschichte noch einmal neu schreiben.

Insofern können wir gerade in den entscheidenden Zeiträumen wie dem 19. Jahrhundert die ganze Literaturgeschichte noch einmal neu schreiben. Deren kanonisierte Perspektive hat Kinder- und Jugendbücher außer Acht gelassen – obwohl die ja tatsächlich oft und viel verkauft und gelesen wurden. Die meistgelesenen Autoren dieses Zeitraums waren Kinder- und Jugendbuchautoren wie Christoph von Schmid, Gustav Nieritz, Franz Hoffmann, die heute nur noch Fachleute kennen, die damals aber so bekannt waren wie der sprichwörtliche bunte Hund! Das muss ins Bewusstsein der Kultur- und Literaturgeschichtsschreibung zurück und gehört genauer erforscht!

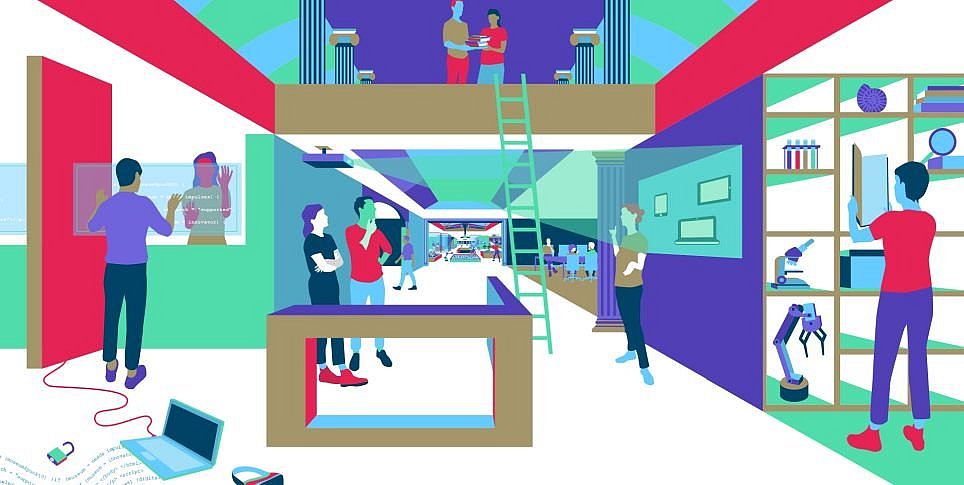

Die nachwachsende Generation hat diese Vorbehalte glücklicherweise nicht mehr, sondern betrachtet Populärkultur und Kinderliteratur ganz selbstverständlich als Literatur. Insofern haben wir jetzt die Gelegenheit, mit der Staatsbibliothek und anderen wichtigen Forschungsinstitutionen, wie z.B. der Humboldt Universität, etwas von Bedeutung mit Verve und innovativen Methoden zu bewegen. Und dort sehe ich meine zentrale Aufgabe.

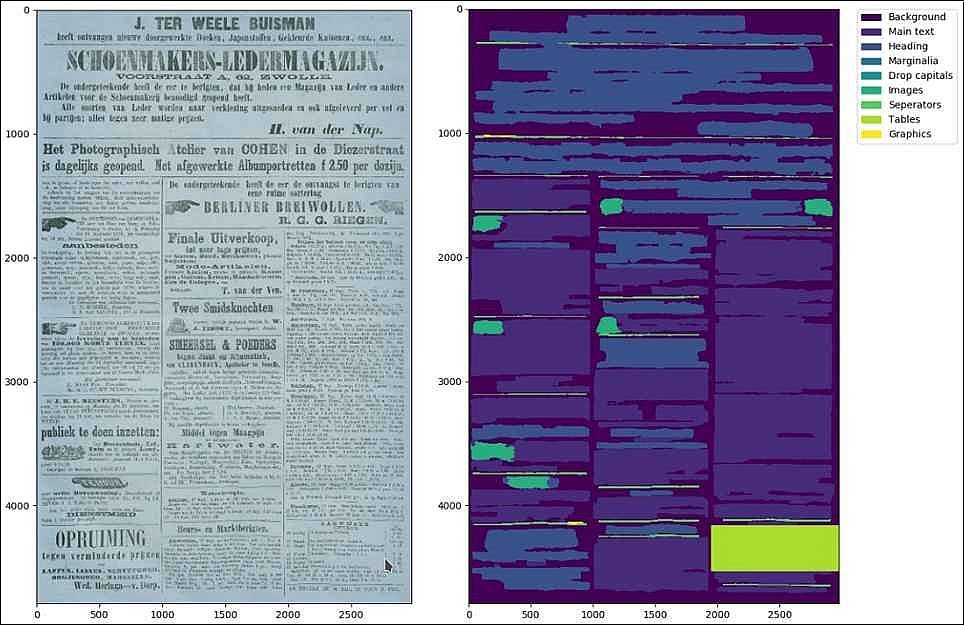

Gibt es da schon entsprechende Projekte?

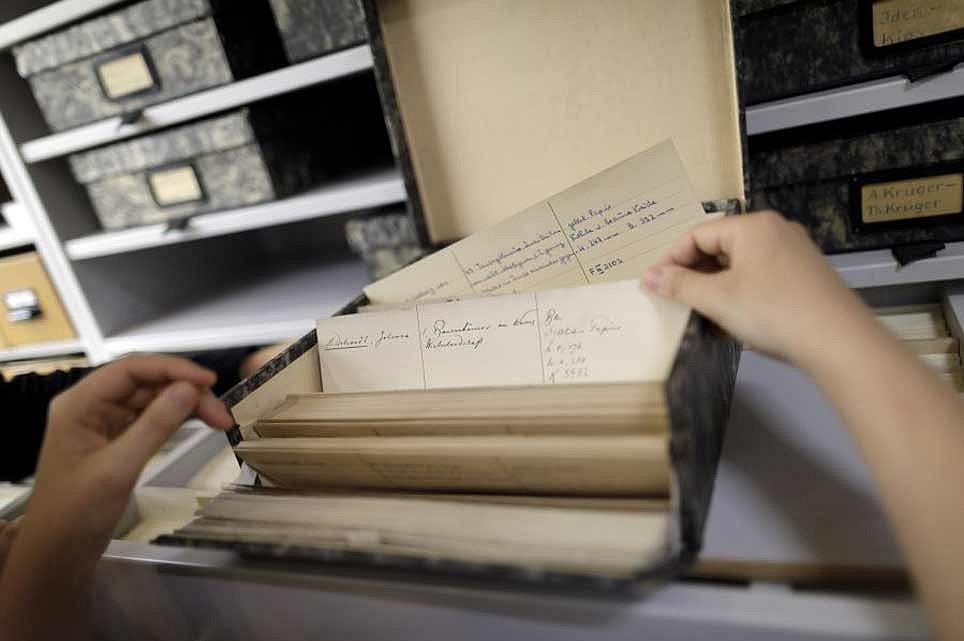

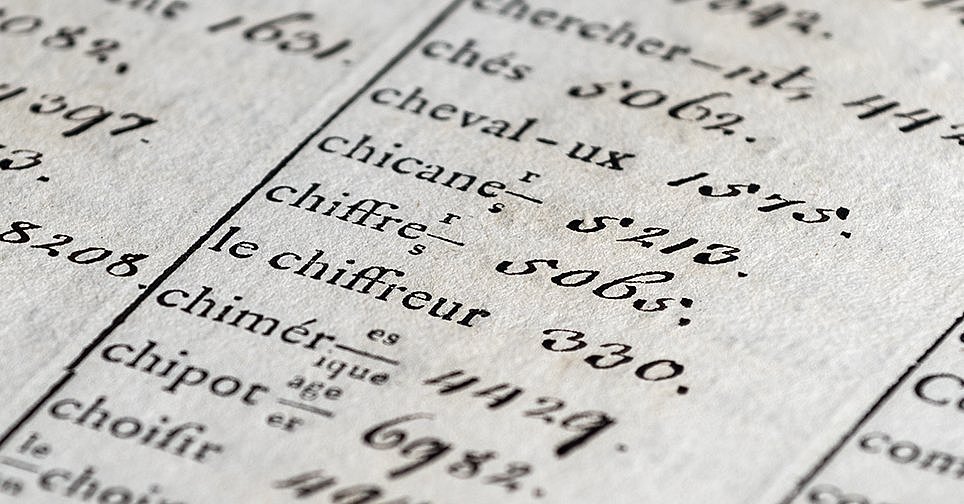

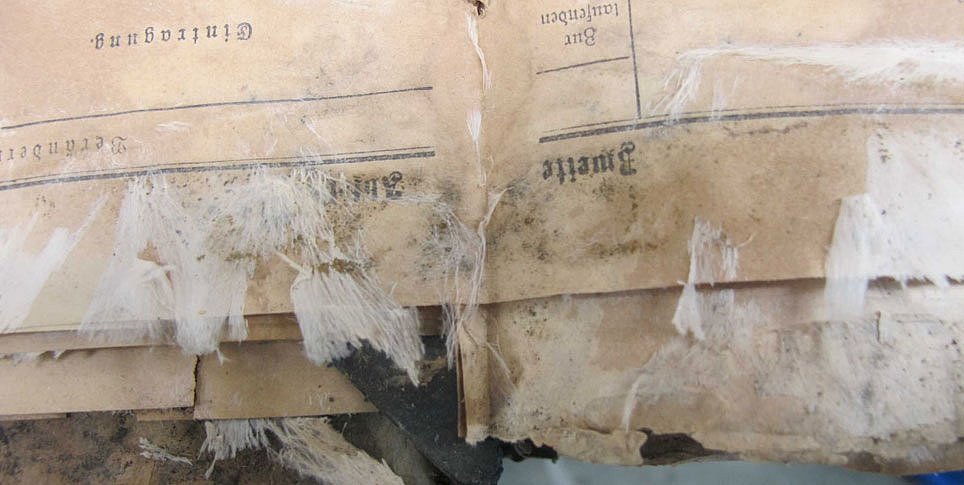

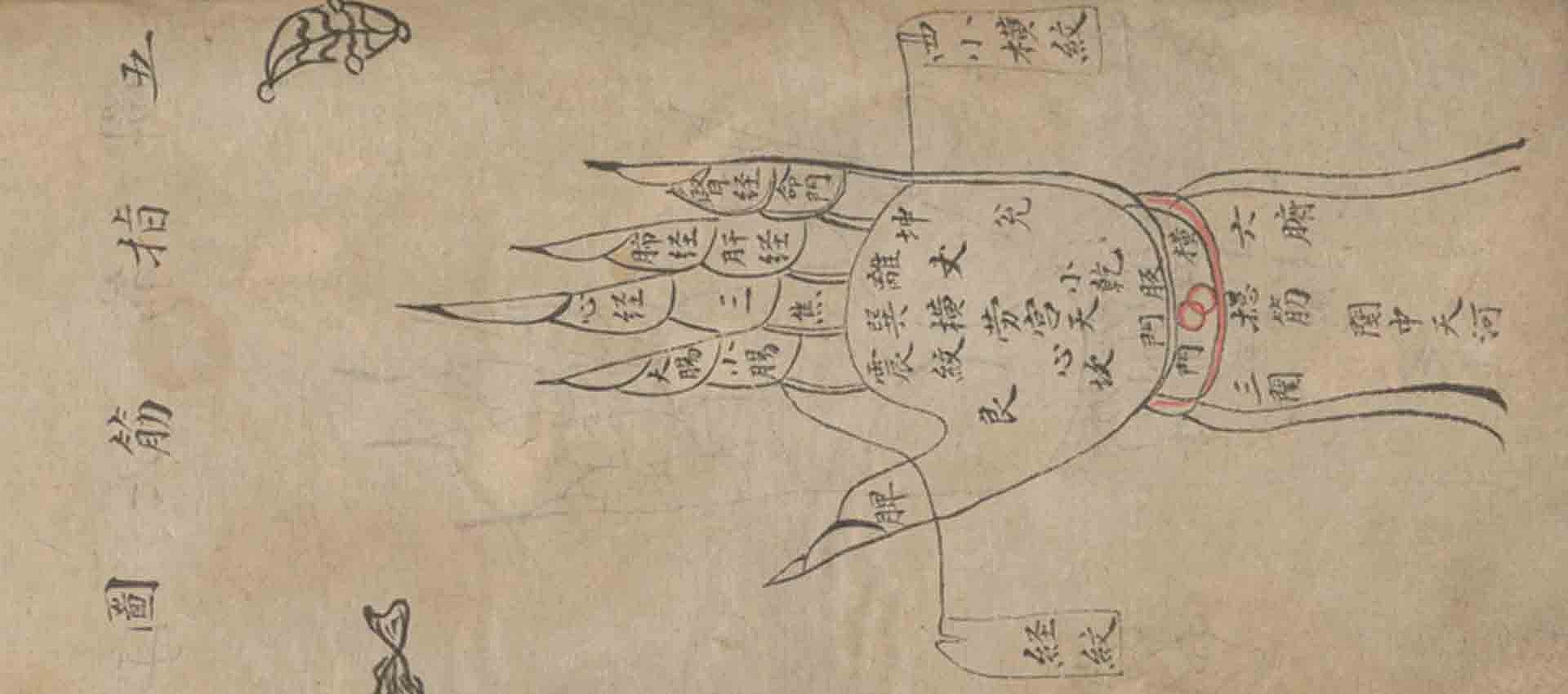

Schmideler: Im Rahmen eines DFG-geförderten Projekts haben wir 15.000 Kinder- und Jugendbücher aus den Jahren 1801 bis 1914 digitalisiert und so die Sammlung anschlussfähig für die Forschung mit den Methoden der Digital Humanities gemacht, die enormes Entfaltungspotenzial für Korpusliteraturwissenschaft mit großen Mengen an digitalisierten Büchern haben, die eine oder ein einzelner nicht mehr überschauen kann.

Die Stabi gehört zu den großen Playern in diesem Bereich, denn man hat schon sehr früh erkannt, dass Kinderliteratur ein wichtiger Sammelgegenstand ist. Früh bedeutet in diesem Fall 1951, so dass die Kinderbuchabteilung kommendes Jahr ihr 75. Jubiläum feiern kann. Die Abteilungsleitungen wie Heinz Wegehaupt und Carola Pohlmann waren immer auch forschende Bibliothekar*innen, sodass es durchaus klug war, einen Fachwissenschaftler mit dieser nun mir übertragenen Aufgabe dafür zu bestimmen. Es ist einfach wichtig, die „Kleinen Fächer“ zu stärken und das gefährdete Wissen über das alte Kinder- und Jugendbuch akademisch zu bewahren, zu fördern, zu optimieren und innovativ nach vorn zu bringen, dafür ist diese Sammlung auch da. Ich sehe mich da am idealen Platz!

Dass wir in Sachen Sammeln historischer Kinderbücher sehr früh die Nase vorn hatten, liegt auch an der Literaturauffassung der DDR: Dort gehörte die Kinderliteratur ganz klar zur Nationalliteratur.

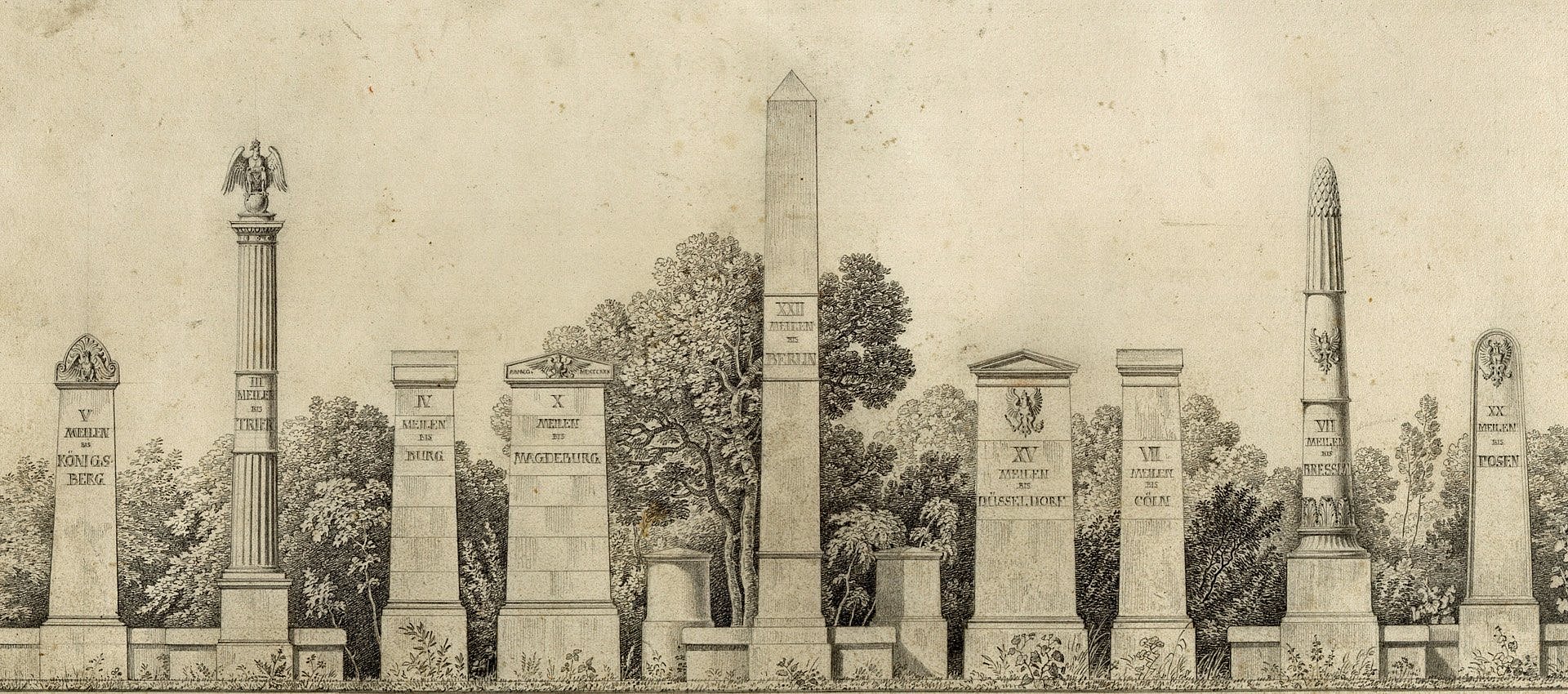

Und so kommt es, dass wir überhaupt über solche Sammelbestände verfügen, die für den Retrodigitalisierungsvorgang etwas Sachdienliches beitragen können. Dank der Digitalisierung können wir jetzt der Forschungscommunity das Angebot machen, mit modernen Methoden eine Neuvermessung der Literaturgeschichte vorzunehmen: Was für Kindheitsbilder sind in diesen Büchern transportiert worden? Was hat man den Kindern im 19. Jahrhundert für Weltwissen angeboten? Was für moralisch erzieherische Vorstellungen wurden dort transportiert? Wie zeichnen sich diese Bücher als Buchobjekte aus, die ganz wesentlich von den Illustrationen leben? Welchen Literaturanspruch verfolgen sie ästhetisch und welchen Adressat*innenentwurf haben sie in Bezug auf gender, race, class, religion etc.?

Was für Kindheitsbilder sind in diesen Büchern transportiert worden? Was hat man den Kindern im 19. Jahrhundert für Weltwissen angeboten?

Jetzt geht es darum, Drittmittelgeber dafür zu interessieren, in dieses innovative Forschungsfeld mit wachsender öffentlicher Aufmerksamkeit intensiver zu investieren. Wir haben alle Chancen der Welt, hier ein echtes Alleinstellungsmerkmal und einen Leuchtturm der Exzellenz mit diesen Objekten zu schaffen, die enorm anschlussfähig für öffentliche Wahrnehmung sind! Berlin hat ja jetzt voraussichtlich bald gleich zwei Professuren für Kinder- und Jugendliteratur, so dass die Chancen gut stehen, Berlin zu einem führenden Zentrum der Kinder- und Jugendliteraturforschung zu machen.

Haben eigentlich die Klassiker wie Goethe sich für Kinderliteratur interessiert?

Schmideler: Dass Goethe ein Kinderbuch geschrieben hat, ist nicht überliefert. Auch sonst haben sich unsere großen Klassiker sehr zurückgehalten. Übrigens ganz im Unterschied zur anderen Nationalliteratur – Charles Dickens war natürlich immer auch Kinderbuchautor. Der erste, der das richtig gut konnte, war Erich Kästner. Der hat für Erwachsene und für Kinder gleichermaßen geschrieben und das auch so erfolgreich, dass er bis heute einer der meistverbreiteten Kinder- und Jugendbuchautoren der Welt ist.

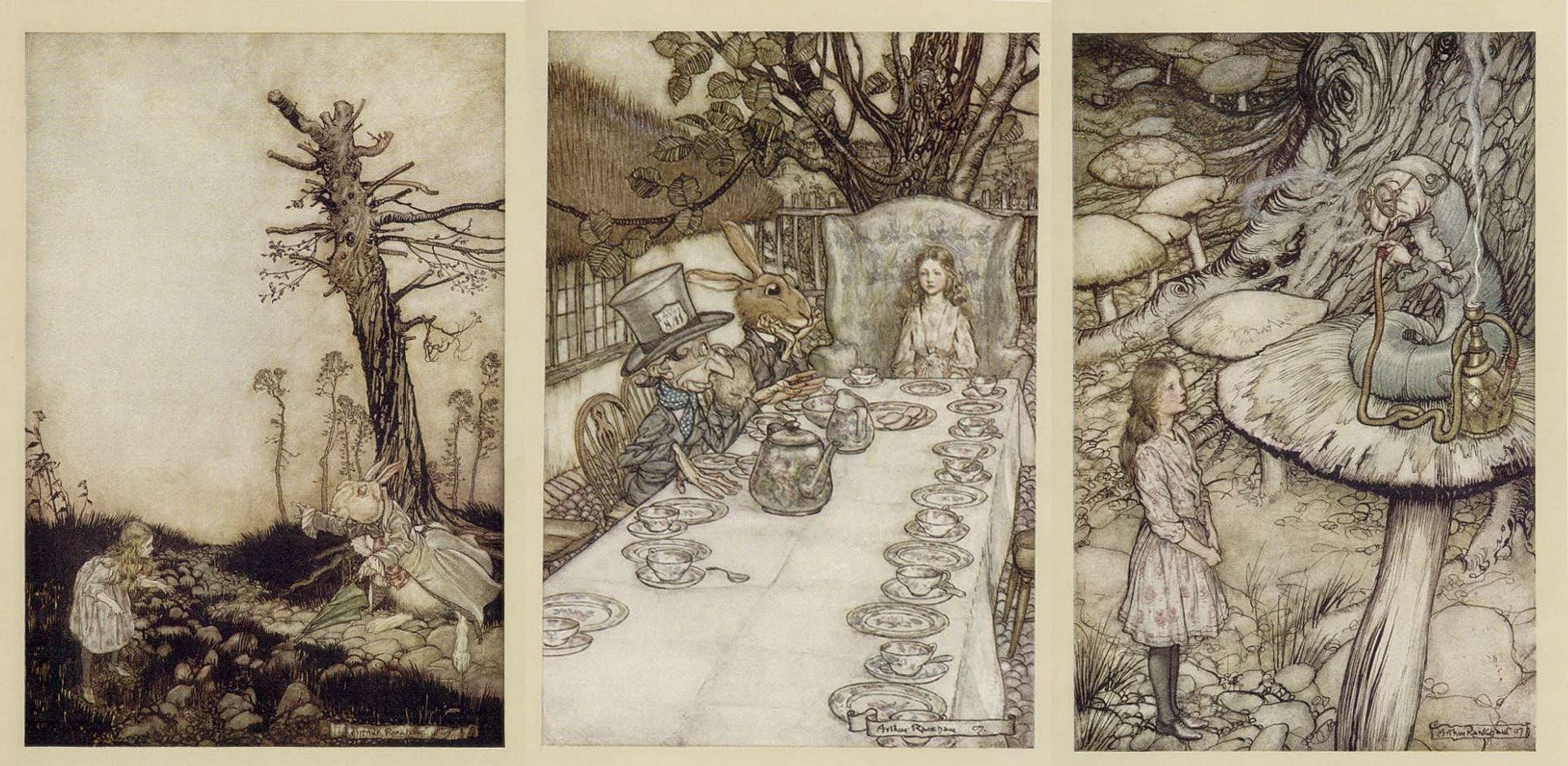

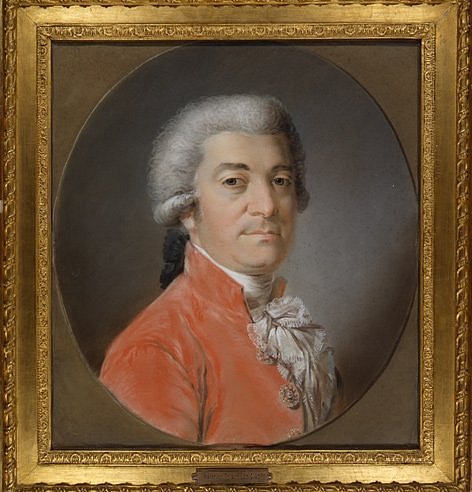

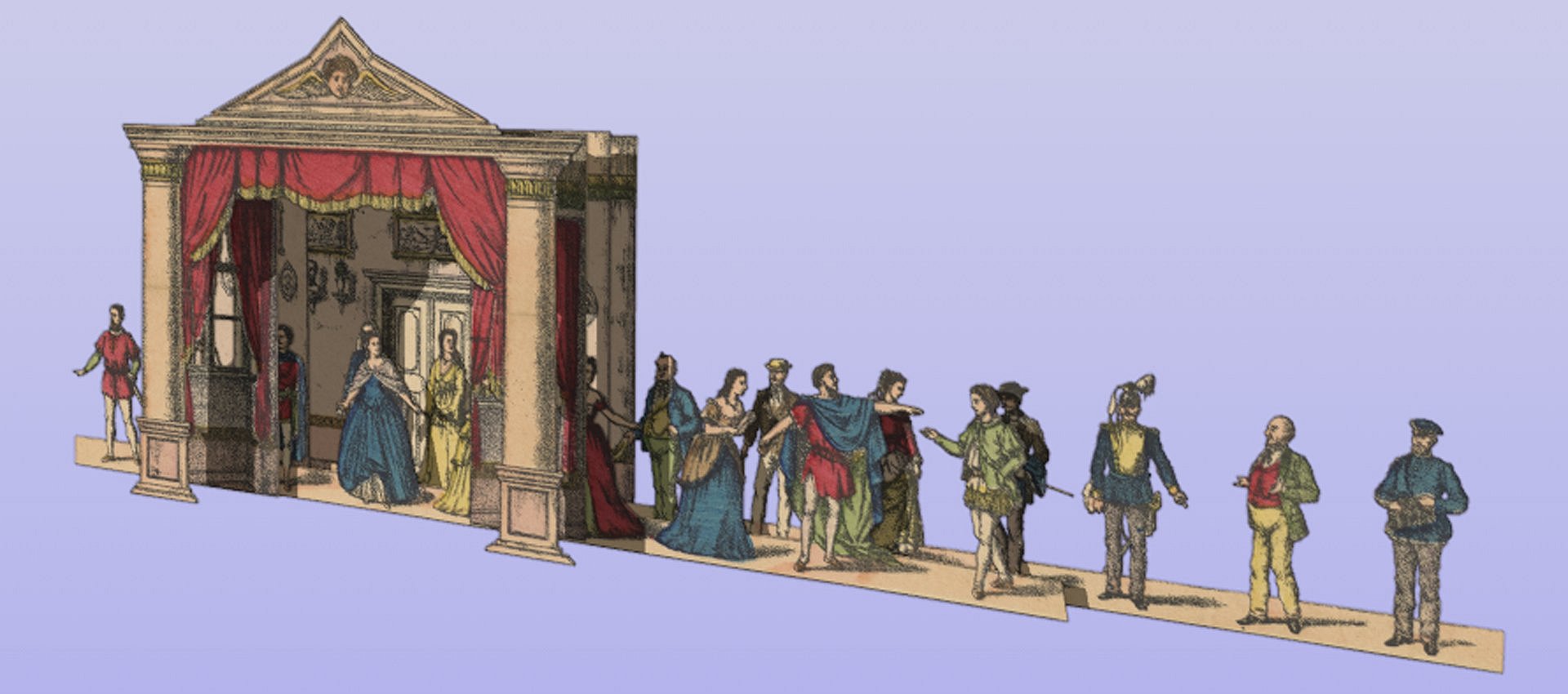

Große Ausnahme waren die Romantiker, die von Anfang an gesagt haben, dass Kinderliteratur auch Teil des Ganzen ist. E.TA. Hoffmanns 1816 erschienener „Nussknacker und Mausekönig“ ist sozusagen der Initiationstext der phantastischen Kinderliteratur. Man kann es kurz und knackig etwas so sagen: Ohne diesen Text gäbe es keine „Alice im Wunderland“ und keinen „Harry Potter“.

Die anderen waren die Brüder Grimm mit den „Kinder und Hausmärchen“, die übrigens als verlegerischer Flop begannen. Erst in dem Moment, wo es hieß „Das adressieren wir jetzt an Kinder“, wurden die Märchen ein richtiger Knüller. Daran sieht man, dass diese Kategorisierung in Erwachsenen- und Kinderbuchautoren hinten und vorne nicht stimmt.

Das ist ja bei den Comics ähnlich: die großen Comic-Künstler wie Carl Barks haben natürlich auch die Adressierung an den Erwachsenen immer mit im Blick gehabt, wollten, dass das eigentlich von allen gelesen werden kann. Das Kind erfreut sich an irgendwelchen Witzen und der Erwachsene findet intertextuelle Referenzen auf große Werke der Literatur oder Kultur. Und genau das ist es, was viele dazu bringt zu sagen: Es gibt ja eigentlich nur eine Literatur.

Ebenso wie bei Kinder- und Jugendliteratur gab es ja auch bei Comics einen Perspektivwechsel. Erst galten sie als „Schund“, jetzt wurde der Stabi mit der Sammlung Neuhaus ein großes Geschenk gemacht.

Wie kam es zu dem Bedeutungswandel?

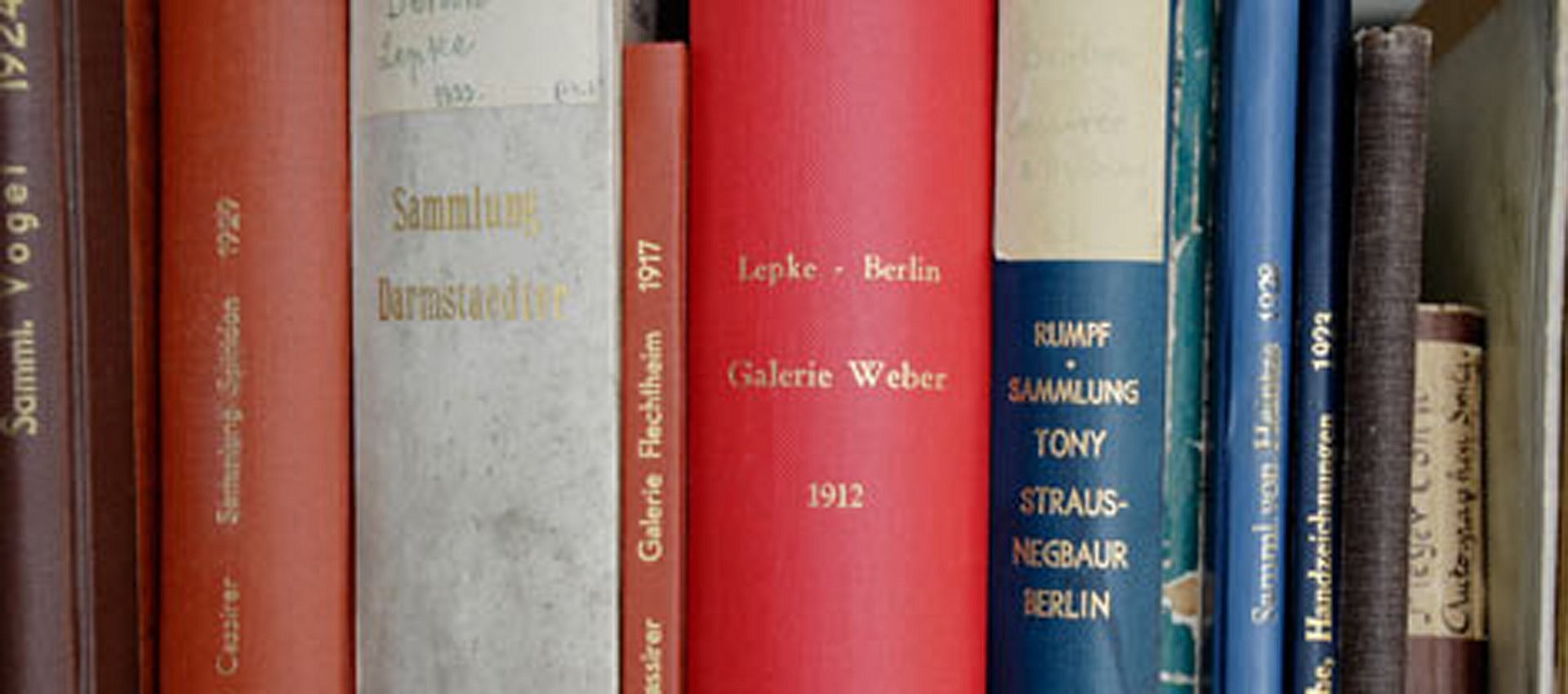

Schmideler: Man kann durchaus sagen, dass Pädagoge*innen und auch viele Kinder- und Jugendliteraturforschende, die sehr gegen Comics waren, Teil des Problems waren. Besonders in konservativen Kreisen hat es sich bis in die 1950er/1960er Jahre etabliert, dass man Comics gegen das „gute“ Jugendbuch austauschte, weil man nicht wollte, dass sich die nachwachsende Generation mit solchem „Schund“ befasste.

Das sind Argumentationsmuster aus dem späten 19. Jahrhundert, die natürlich im Nationalsozialismus durch eine große Schmutz- und Schund-Debatte stark befeuert wurden. Das hat einen beträchtlichen Flurschaden angerichtet hat und die Kontinuitätslinien zogen sich verhängnisvollerweise bis in die 1960er-Jahre. Der Gedanke, dieses verunglimpfte Medium einer Neubewertung zu unterziehen, hat also auch ein Stück weit mit Wiedergutmachung zu tun.

Als Klaus Doderer 1963 das Institut für Jugendbuchforschung an der Goethe Universität Frankfurt am Main gegründet hat, sagte er, dass damit auch der Sammelauftrag verbunden sei, sich dem Comic zu widmen. Und das war relativ spät, wenn man bedenkt, dass die großen Comic-Traditionen sich ja schon im 19. Jahrhundert ausgebildet haben, beispielsweise bei Rodolphe Töpffer.

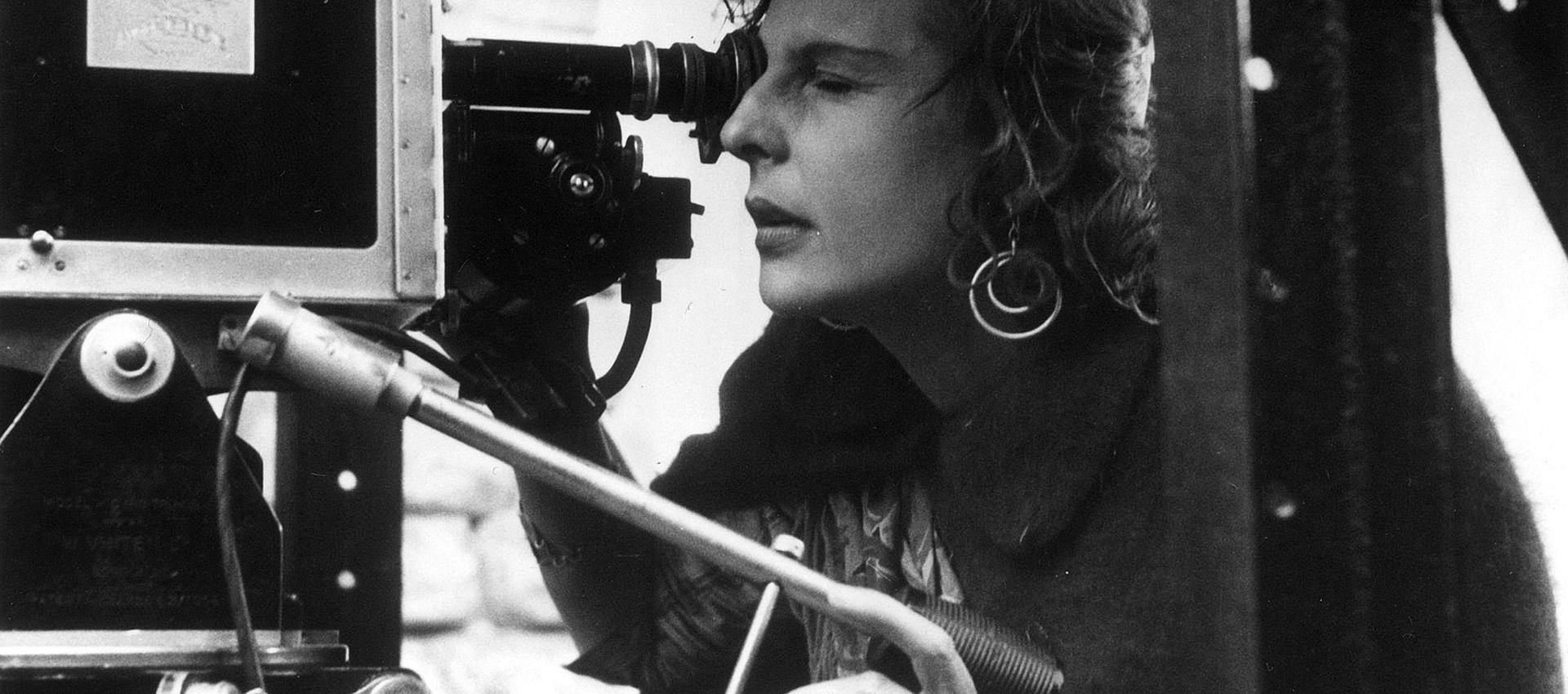

Etwas später haben dann Bildergeschichtenzeichner wie der abgründige und ganz und gar unpädagogische Wilhelm Busch das Genre etabliert und in den 1920er- und 1930er-Jahren hatten dann erst die Comic Strips in amerikanischen Zeitungen und dann die Superhelden-Comics in den USA einen großen Aufschwung. Unsere europäischen Nachbarn waren dem Genre Comic gegenüber übrigens viel aufgeschlossener. Hierzulande brauchte es erst einen Paradigmenwechsel im Literaturbegriff, bis sich eine neue Generation von Philolog*innen zusammen mit der Entdeckung der Kinderliteratur als Gegenstand auch den Comics gewidmet haben.

Comic wurde dann zunehmend zu einem Feld der erwachsenen Kunst, was eine neues Spannungsfeld aufmachte – und wofür die Sammlung Neuhaus übrigens ausdrücklich steht, die genau das akzentuiert: Die Emanzipation vom Kinderbuchimage. Die großen Comic-Künstler*innen haben sich natürlich nicht als Kinderbuchlieferanten verstanden, sondern mit dem Anspruch gearbeitet, ein Kunstwerk zu schaffen, das für Erwachsene genauso interessant ist, wie für Kinder und Jugendliche.

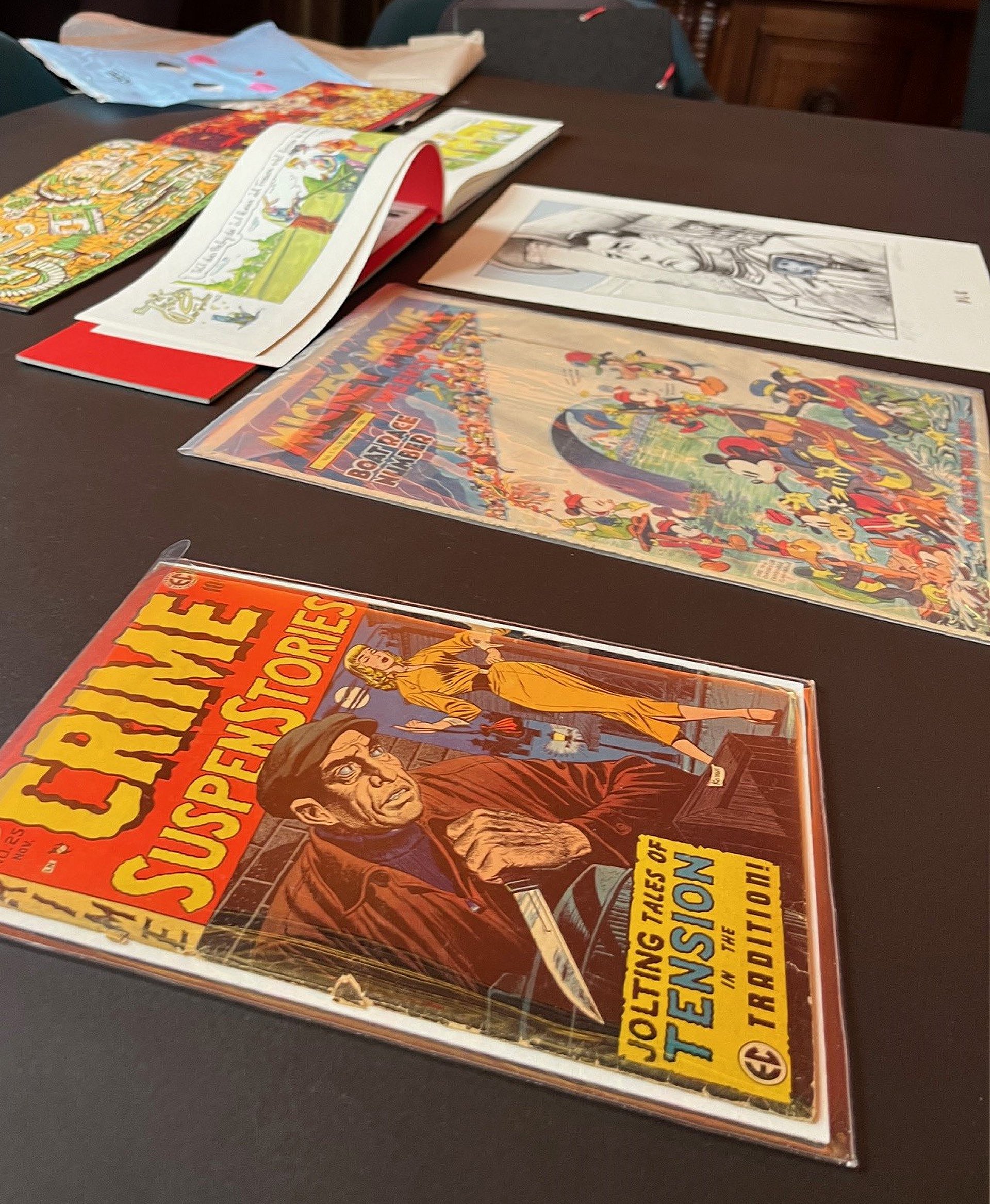

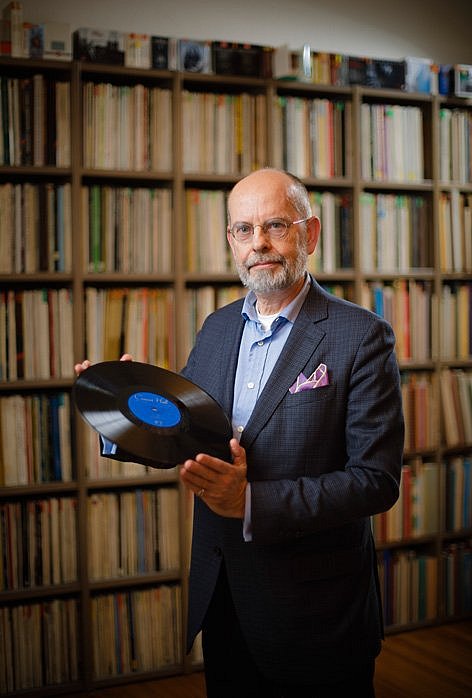

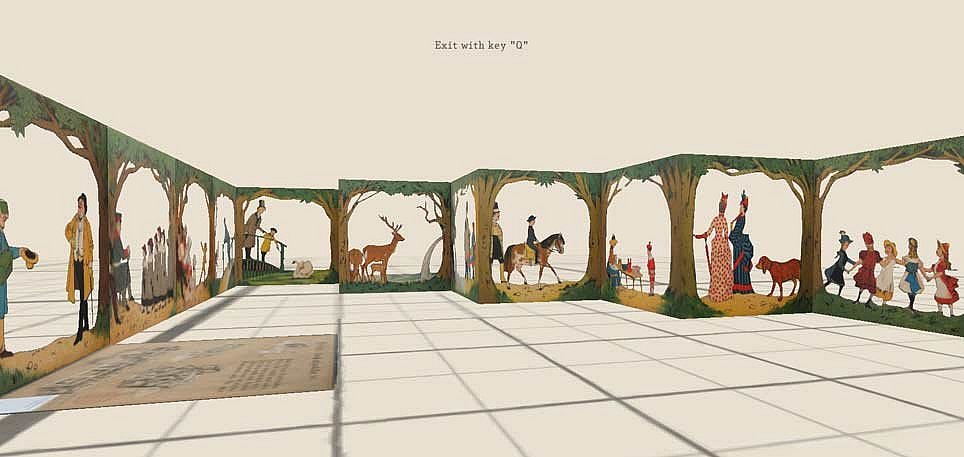

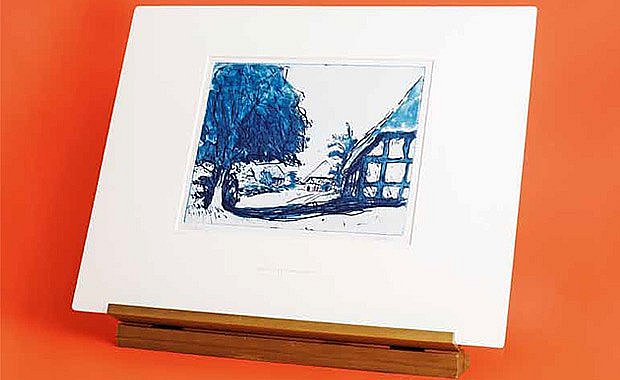

Die Comic-Sammlung von Stephan Neuhaus, die die Stabi ja letztes Jahr geschenkt bekommen hat, besteht ja auch aus „Erwachsenencomics“. Was ist denn das Besondere an dieser Schenkung?

Schmideler: Am 9. Dezember wird es bei einer Veranstaltung mit Comic-Enthusiast*innen wie Andreas Platthaus, Axel Halling und Christian Bachmann einen ganzen Abend zu Inhalt und Bedeutung der Sammlung Neuhaus geben. Und dann folgt natürlich auch perspektivisch eine Ausstellung.

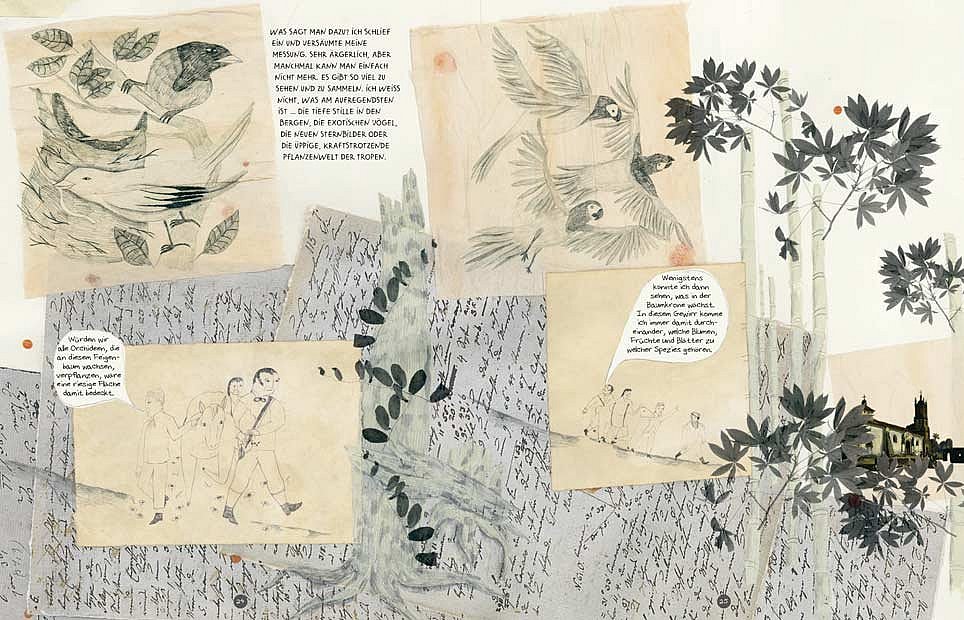

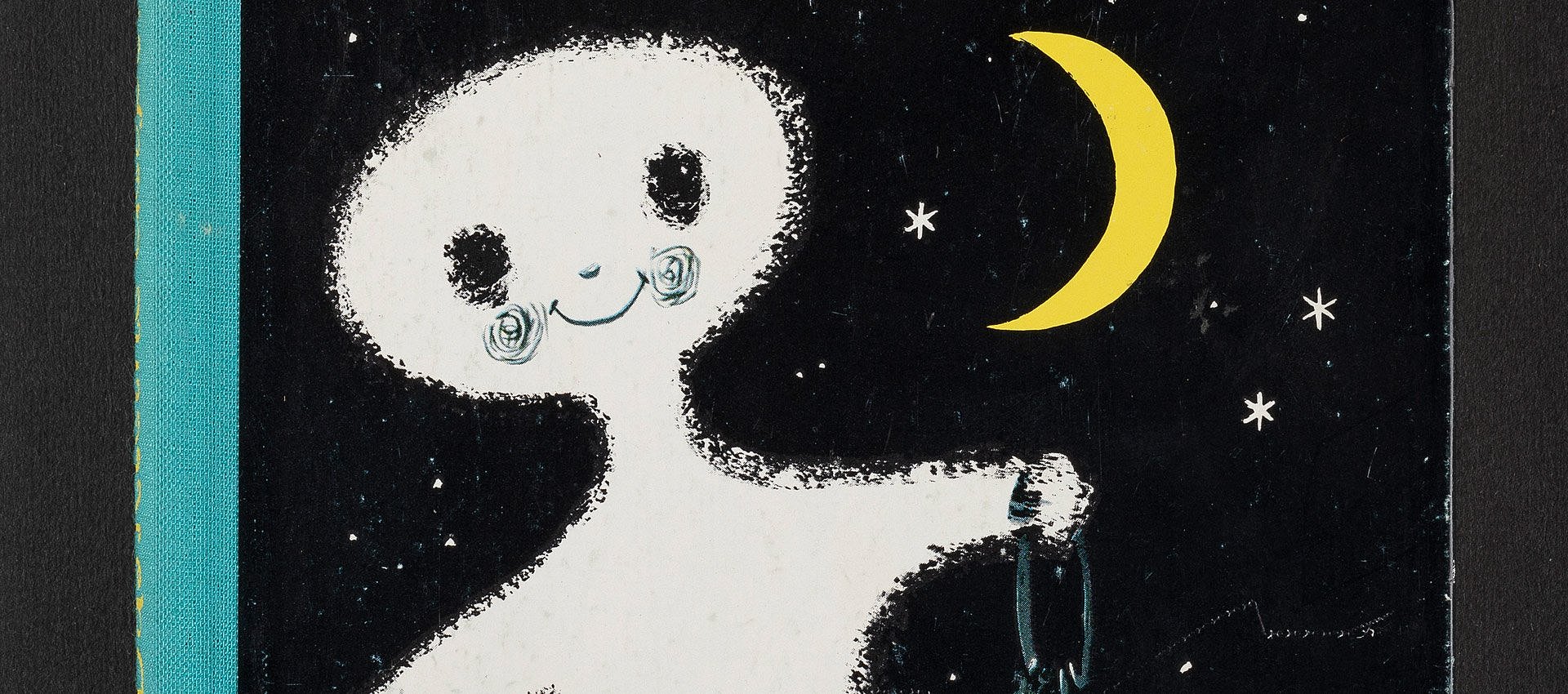

Die Sammlung Neuhaus bietet einen interessanten Überblick der Comicentwicklung, vor allen Dingen nach 1968. Es sind überwiegend moderne Comics und Graphic Novels, vor allem aus dem deutschsprachigen Raum, aber nicht nur. Obwohl natürlich ein paar Micky Maus-Hefte dabei sind, ist es keine Kindercomicsammlung. Ich denke, dass Herrn Neuhaus die Schnittmenge von Comics zu Graphic Novel und Künstlerbilderbuch interessiert hat, also Comics als Kunstwerk für Erwachsene. Und das geht natürlich über das, was Disney wollte, weit hinaus.

Wie sieht es denn ansonsten mit den Comic-Sammlungen an der Stabi aus?

Schmideler: Dank der Neuhaus-Sammlung und vor allem auch dank der bis zu 70.000 Superheldencomics aus den 1970er- und 1980er-Jahren, die wir vor wenigen Jahren von Ruscheinsky bekommen haben, ist die Stabi endgültig in der Liga der großen, Comic-sammelnden Institutionen angekommen. Wir sind der Auffassung, dass so eine Institution wie die Staatsbibliothek in der Verpflichtung steht, diesen Teil des kulturellen Erbes zu bewahren. Das eine zu tun heißt ja nicht, das andere zu lassen.

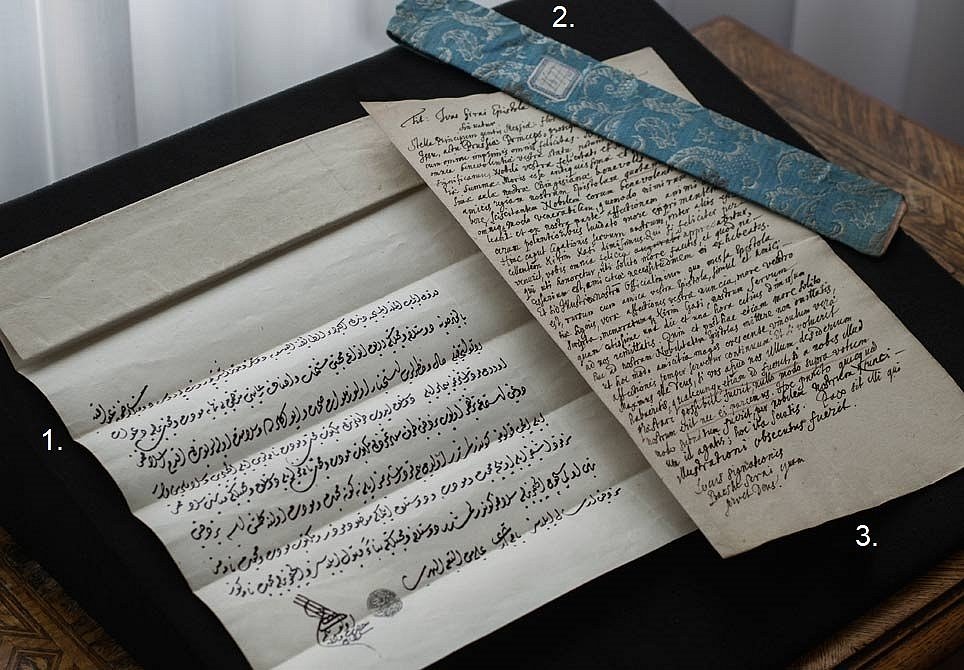

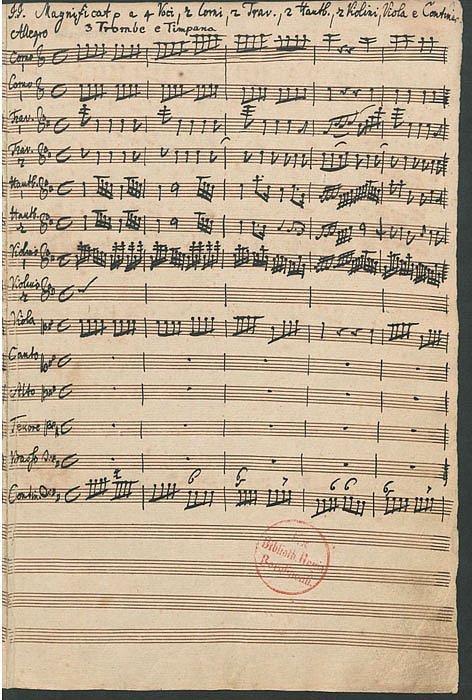

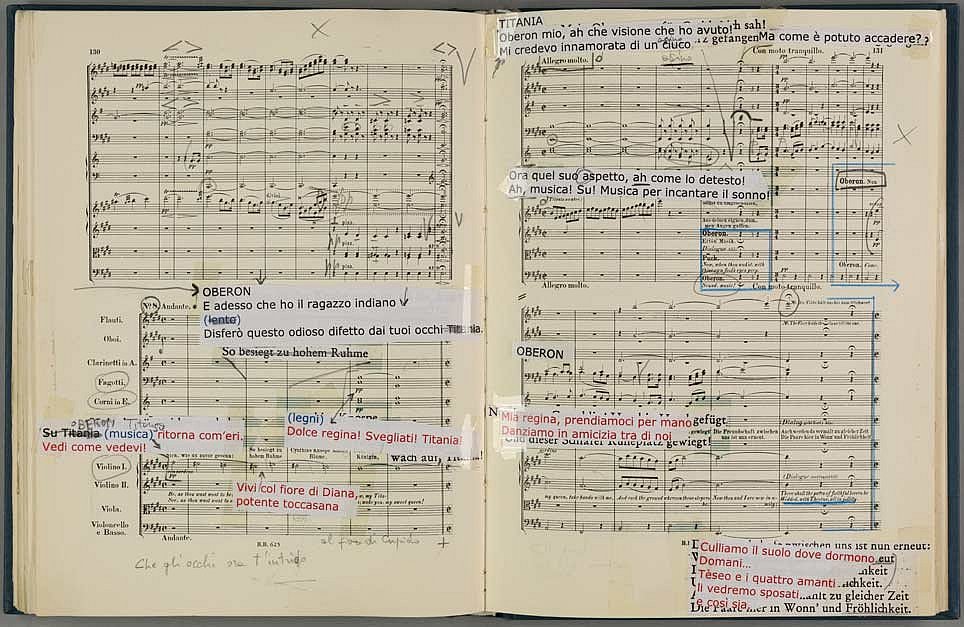

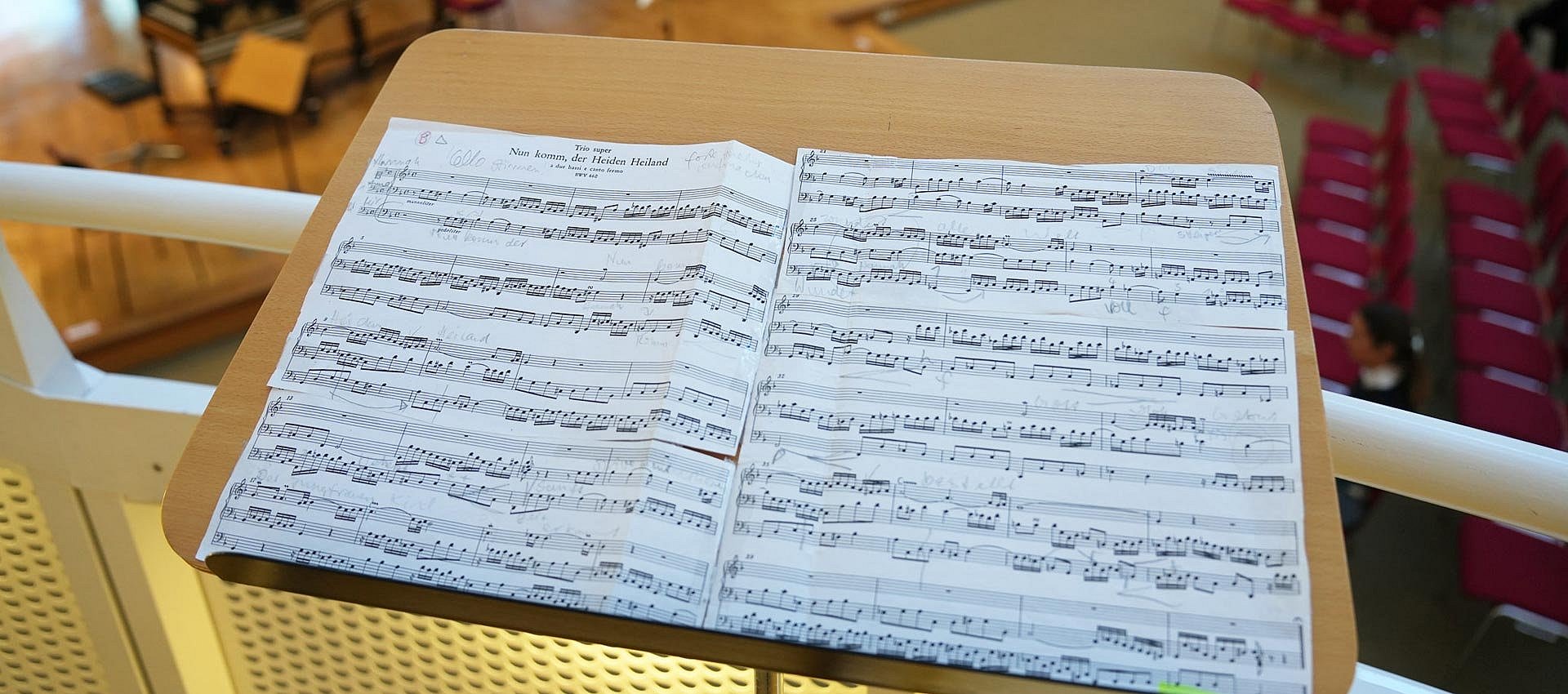

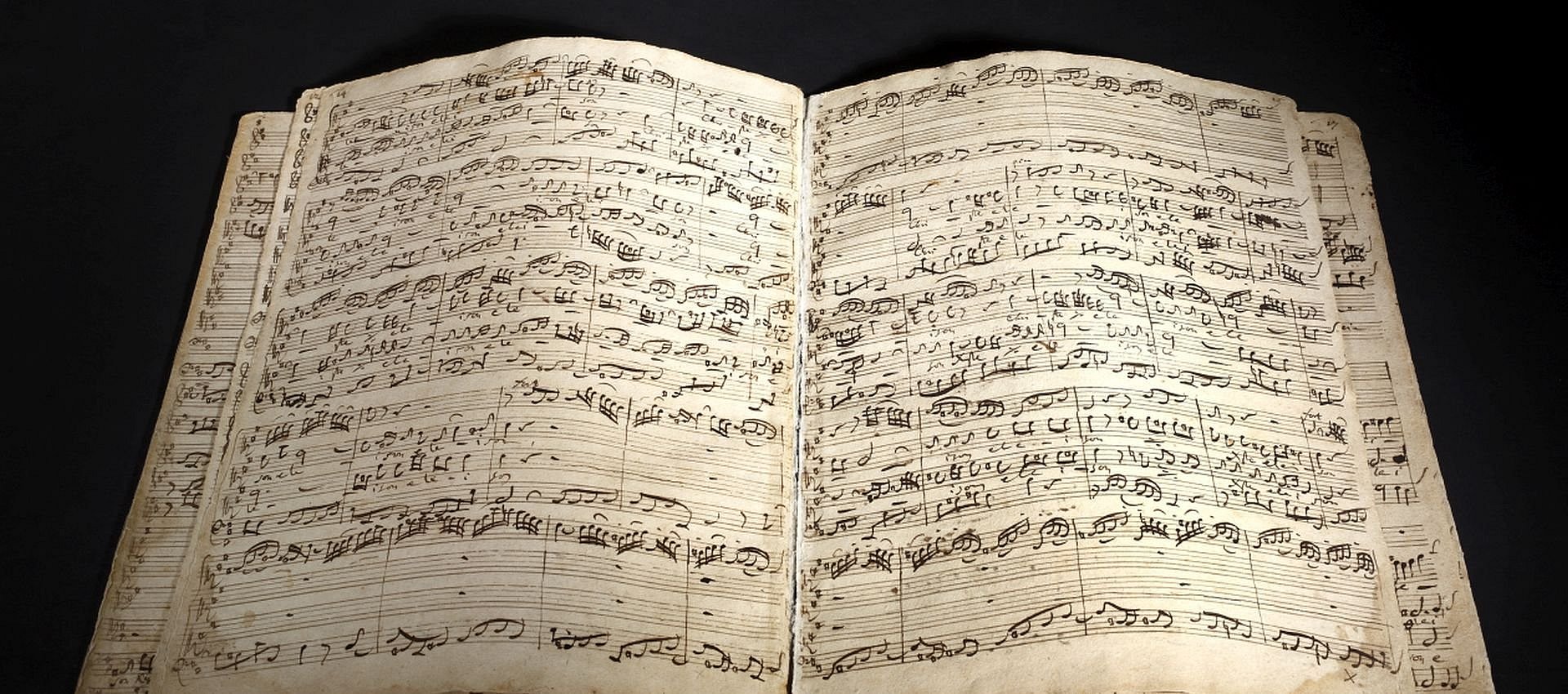

Wir haben die großen Nachlässe von Humboldt, Jean Paul, den Grimms und wertvolle Autografen wie Beethovens Neunte oder Bachs h-Moll-Messe, für die wir in aller Welt bekannt sind. Gleichzeitig ist es schön, wenn die Staatsbibliothek erkennt, dass im Comic ein genauso wichtiger Teil der Überlieferung des 20. Jahrhunderts liegt, der für die Zukunft und für die nachwachsenden Generationen bewahrt werden soll. Wie sagt Brecht? „Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine“! In diesem Sinn sollten wir gemeinsam nach vorn denken – und die Forschung und Erschließung nicht nur zu diesem Gegenstand innovativ und eigeninitiativ stärken, vernetzen und bündeln!

Weiterführende Links

Kennen Sie die Newsletter der SPK?

Spannende Veranstaltungen, spektakuläre Ausstellungen und aufsehenerregende Nachrichten aus den Einrichtungen gibt's im monatlichen SPK-Newsletter. Fesselnde Forschungsgeschichten aus den Einrichtungen der SPK werden vierteljährlich im stiftungsübergreifenden Forschungsnewsletter erzählt.